■ 李後強

習近平總書記2024年4月23日下午在重慶主持召開新時代推動西部大開發座談會並發表重要講話。他強調,要堅持把發展特色優勢産業作爲主攻方向,因地制宜發展新興産業和新質生産力,加快西部地區産業轉型升級,打造具有地域特色的鄉村建設模式,發展各具特色的縣域經濟,培育一批農業強縣、工業大縣、旅遊名縣,促進農民群衆就近就業增收,因地制宜推進城鎮化進程,把旅遊等服務業打造成區域支柱産業。

在全國文旅系統,貴州最早把“爽”與文旅結合,提出“爽爽貴陽”的概念。圍繞“産業融合、旅遊提質”目標,貴陽構建了“六爽”産業體系,提升了城市品牌和旅遊能級。這“六爽”就是爽眼、爽口、爽心、爽身、爽購、爽遊。習近平總書記指出,新質生産力的特點是創新,關鍵是質優,本質是先進生産力,本身就是綠色生産力。爲學習貴州“六爽”經驗,四川學界提出建立“爽學”和建設“爽村”的設想,取得了一些進展。我們認爲,新質生産力包括量子技術、量子場論,“爽村”建設是打造具有地域特色的鄉村建設模式的具體行動,是發展特色優勢産業,促進農民群衆就近就業增收,把旅遊打造成區域支柱産業的重要舉措。

那什麽是“爽”?爽感又是什麽?去年我們提出“爽是一種張量”,這是從數學層面表述“爽”,有了一種刻畫工具。今天,我們提出“爽是一種量子態”,闡述爽是激發態和共振態,這就可以深入到微觀層面認識什麽是“爽”。從數學“張量”到物理“量子場”,完成了從形式到內容、從表象到本質、從宏觀到微觀的思考曆程,能使我們的認識得到深化。

(爽字演變)

爽及爽感,具有複雜性和多樣性,本質上是能量的分布和沖擊。從甲骨文“爽”字可知,一人兩手提兩燈,爽與光(光子)有天然親緣關系。因爲電磁場是光子,兩個帶電粒子之間的作用力是通過光子的交換來實現的。如果爽感是電磁作用,那麽場景是:第一個帶電粒子放出光子被第二個吸收,而第一個帶電粒子的作用(信息)和光子同時傳到第二個粒子;第二個帶電粒子也放出光子被第一個吸收,如此繼續下去,就是相互作用,也是爽感來源。在提出光子概念後不久,著名科學家愛因斯坦提出對晶體中的振動進行量子化,由此發展成第一個准粒子概念──聲子。之後,列夫·朗道主張,各種各樣凝聚態系統的低能量激發態都可以用一組准粒子之間的相互作用來描述。直到1928至1930年,科學家們發現物質粒子也同樣可以視爲量子場上的激發態,就如光子是電磁場的激發態,且每一種粒子都有其對應的量子場:電子有電子場,質子有質子場等等。在此基礎上,費米在1932年提出原子核本身雖不含電子,但在衰變的過程中,會在其周邊的電子場中激發出一個電子,就像光子可以在電磁場中被激發出來一樣。因此可以認爲,磁場能是爽源,爽感是能量作用,主要是光子的作用。

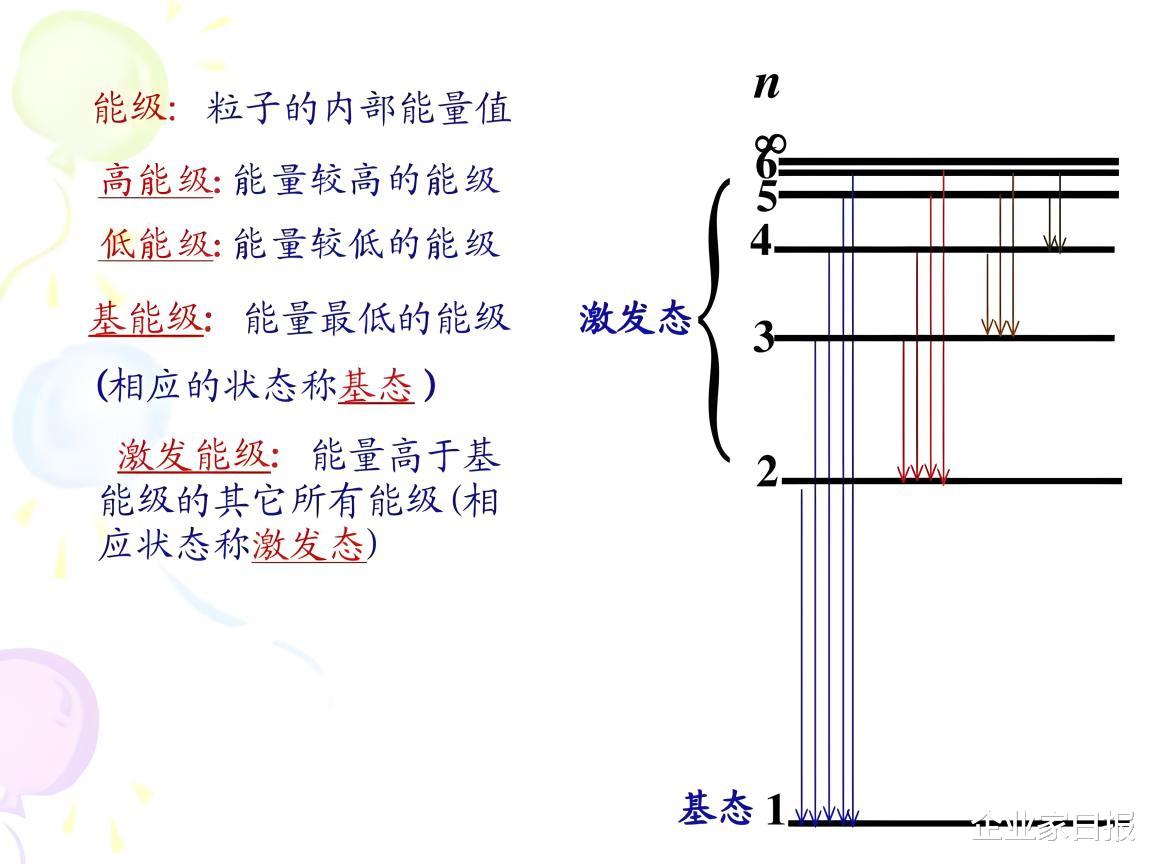

(原子激發態示意圖 李後強 韓毅 繪制)

當高能光子(如γ射線)進入物質後,可以發生三種效應──電子對産生、康普頓散射和光電效應,同時還會産生"次級效應"。例如,高能光子進入物質,産生了正負電子對。産生的高能電子和正電子又可以産生轫致輻射,發射出高能光子。這個高能光子又能産生正負電子對等等,如此循環鏈接不斷。宇宙線的級聯簇射就是由這類多級過程構成的。人體是凝聚態,由電子、核子等組成,本質是由光子構成,光子是可能正電子與負電子的平衡態,因此,爽是激發態、量子態和共振態。

爽感是主觀感覺,但也是客觀原因造成的,具有爆發性、瞬時性、延時性和記憶性 。感覺愉快、興奮、舒適、美好就是爽。究竟是什麽因素引起爽感?要素很多,但抽象地看,就是能量的沖擊作用,電子能級躍遷,出現激發態、共振態。爽感與“庫柏對”有關。由約翰·巴丁、利昂·庫珀和約翰·羅伯特·施裏弗三人提出(BCS理論獲得諾貝爾獎)“庫柏對”(1956年提出Cooper對概念),解釋了超導現象,原因是電子可結合成“庫柏對”,這是自旋相反的兩個電子的束縛態、結對體,記爲(k↑,-k↓)。自然界的粒子只能分爲兩類,即費米子及玻色子,費米子只能有一種狀態,泡利不相容;玻色子是多種粒子同時共存,不遵守泡利不相容原理。玻色子的自旋都是整數,費米子的自旋都是奇數的一半。費米子包括誇克,質子,中子等,它們是構成物質的基本材料,而玻色子則是將這些費米子粘合在一起的“粘合劑”,玻色子包括光子,膠子,W±玻色子,Z玻色子等,它們是相互作用(基本力)的傳遞者,通過玻色子傳遞相互作用使得費米子得以凝聚在一起構成基本物質。我們可以想象費米子是構建大樓的不同類型的磚塊,而玻色子則是這些磚塊之間的水泥鋼筋,它們在組成大自然的物質中發揮了各自不同的作用。這兩類粒子特性的區別,在極低溫時表現得最爲明顯:玻色子全部聚集在同一量子態上,體現“集體主義”。費米子則與之相反,更像是“個人主義者”,各自占據著不同的量子態。兩個電子不能同時在同一位置,電子是費米子,光子是玻色子。從物質構成看,費米子是 “組成物質 ” 的基本粒子(例如電子,質子,中子這些都是費米子),而玻色子(例如光子,膠子,W粒子都是玻色子)是在不同的費米子之間傳遞相互作用的,玻色子有點像不同費米子之間的郵遞員、快遞哥。玻色子的傳遞性質使得它很容易被用一個場來表示,實際上,標准模型中的規範場都是玻色子場,滿足洛倫茨對稱性,而費米子則直接使用波函數來表示。

(玻色子與費米子差異李後強 韓毅 繪制)

科學家能夠把兩個費米子結合在一起成爲具有玻色子性質的“費米子庫柏對”,這樣使費米子對冷凝,成爲費米凝聚。“玻色一愛因斯坦凝聚態”物質由玻色子構成,其行爲像一個大超級原子。而“費米子凝聚態”物質采用的是費米子,當物質冷卻時,費米子逐漸占據最低能態,但它們處在不同的能態上,更像爬樓梯一樣由低到高占據所有可能的能級。科學家設法將費米子成對轉變成玻色子(庫柏對),得到“費米子凝聚態”。人體由玻色子和費米子構成,爽感來自玻色子的傳遞,關鍵在“庫柏對”形成。因此,研究爽學必須要用好量子學。

目前看,研究物質結構最充分的理論是粒子物理的“標准模型”,它是關于已知物質的微觀最基本單元——輕子和誇克,最基本相互作用(三種規範相互作用:強相互作用、電磁相互作用和弱相互作用),産生粒子質量機制——希格斯機制及其量子——輕子、誇克、希格斯粒子和規範相互作用的量子相互作用和轉化的基礎理論。純粹從能量角度研究宇宙行爲的科學是理論物理學中的量子場論(Quantum field theory,簡稱QFT)。量子場論是結合了量子力學、狹義相對論和經典場論的一套自洽的概念和工具,涉及許多基本原理和重要概念,包括波粒二象性、測不准原理、光電效應、希格斯場、能量包、庫柏對等。這些在爽學中都有應用。在量子場中,特別需要關注的是“量子電動力學”“量子色動力學”“費曼圖”“希格斯場”和“標准模型”“弦理論 ”等概念。理解了這些概念,我們就能透徹把握爽源與爽感的實質。

量子(quantum)是現代物理的重要概念。即一個物理量如果存在最小的不可分割的基本單位,則這個物理量是量子化的,並把最小單位稱爲量子。它最早是由德國物理學家M·普朗克在1900年提出的。他假設黑體輻射中的輻射能量是不連續的,只能取能量基本單位的整數倍,從而很好地解釋了黑體輻射的實驗現象。後來的研究表明,不但能量表現出這種不連續的分離化性質,其他物理量諸如角動量、自旋、電荷等也都表現出這種不連續的量子化現象。這同以牛頓力學爲代表的經典物理,強調連續性有根本的區別。量子化現象主要表現在微觀物理世界。自從普朗克提出量子這一概念以來,經愛因斯坦、玻爾、德布羅意、海森伯、薛定谔、狄拉克、玻恩等人的完善,在20世紀的前半期,初步建立了完整的量子力學理論。絕大多數物理學家將量子力學視爲理解和描述自然的基本理論,由此發展量子場論。

(激發態示意圖 李後強 韓毅 繪制)

量子場論將粒子視爲更基礎的場上的激發態,即所謂的量子,而粒子之間的相互作用則是以相應的場之間的交互項來描述。每個相互作用都可以用“費曼圖”來表示,這些圖不但是一種直觀化的方法,而且還是相對論性協變攝動理論中用于計算粒子交互過程的一個重要的數學工具。換句話說,量子場論把世界看成能量而不是物質,而且是由最小基本單位——量子構成的系統。因此,我們的身體和我們的感覺都是量子化的,爽及爽感當然也是量子化的,這是全部科學的基點和法則,沒有例外和驚訝。我們認爲爽學的理論基礎在量子場。爽是光電效應,由光子作用産生。光子有多種形式,不同光子的能量大小不同,由頻率或者波長決定。比如太陽光就是系列光子構成的光譜。可以猜測,物質就是由系列不同光子構成,光子的能量和質量可以相互轉化。人也是輻射體,在不斷吸收和釋放光子。

(太陽光波譜示意圖 李後強 韓毅 繪制)

在四個基本相互作用(強作用力、電磁力、弱作用力和萬有引力)之中,引力是唯一無法用量子場論來描述的。除去引力,另三種相互作用都找到了合適滿足特定對稱性的量子場論來描述。粒子物理的標准模型,共發現了61基本粒子,但不能解釋引力和暗物質,並且都是明物質。費米子構成物質基本粒子:輕子和誇克;輕子包括電子、電子中微子、中微子及各自反粒子共12種。誇克包括帶有3種不同顔色的u、c、t上誇克,d、s、b下誇克,及各自反粒子共36種。玻色子傳遞相互作用的粒子:光子、w/z粒子、膠子、Higgs玻色子共13種。目前共計61種基本粒子。如果把引力子算上就是62種。理論物理學家在量子引力方面的各種嘗試,促使了1970年代弦理論的發展,希望解釋基本粒子的結構和“四種力”特別是引力難題。1968年提出弦理論,最初是爲了解釋原子核內的強相互作用,基本觀點是萬物歸一,這個“一”就是同一種東西即“弦”。標准模型認爲61種基本粒子不可再分,但弦理論認爲61種基本粒子可以再分,最後是“弦”,用“弦”把61種粒子統一起來。世界上有意義的最小可測長度是普朗克長度,是長度的自然單位,是物質的最小尺度,普朗克長度1.616x10-35米,即1.616x10-33厘米。弦的長度爲1.62x10-35米,比普朗克長度稍大一點。弦理論認爲自然界的基本單元不是電子、光子、中微子和誇克之類的點狀粒子,而是很小很小的線狀的“弦”(包括有端點的“開弦”和圈狀的“閉弦”或閉合弦),弦的不同振動(能量)就産生出各種不同的基本粒子,能量與物質可以轉化。物理模型認爲組成所有物質的最基本單位是一小段“能量弦線”,大至星際銀河,小至電子、質子、誇克一類的基本粒子都是由這占有二維時空的“能量弦線”所組成。正如小提琴上的弦,一定的振蕩模式或者共振頻率由波長准確地刻畫。基本粒子長度在10-17米到10-28米之間,比弦長大得多,也比普朗克長度大,從弦到粒子中間沒有說明,因此研究弦如何直接産生基本粒子“這個大跨度”,中間還要哪些過渡態。弦理論需要高維度,一般是10維,有的需要26個維數,版本很多。爲了解釋引力,提出超弦理論,就是認爲玻色子和費米子在更深層次是同一種東西,在底層上是統一的,這就是超對稱性。超弦理論有5個版本。爲解釋引力,必須有引力子,其自旋必須爲2,這樣才只有引力沒有斥力。如果自旋爲1(如光子)就同時有引力和斥力。我們認爲這超弦可能是量子的存在形式,說明量子是二維時空的線弦,實際就是“莫比烏斯膜”(從1維到2維),因此具有“波粒二象性”,既是粒子又是波,變爲“莫比烏斯環”(從2維到3維)。在高速運動中,量子可能成爲“克萊因瓶”(從3維到4維),因此很多現象我們目前無法解釋,原因在于4維空間的事我們還不清楚如何辦。這些都是從拓撲學來談量子特征。弦論是現在最有希望將自然界的基本粒子和四種相互作用力統一起來的理論,它本身是一種具有“共形對稱性”的二維量子場論。簡單地說,共形場是一類具有標度不變性的量子場。弦論表明,弦尺度非常小,存在著幾種尺度較大的薄膜狀物體。直觀地說,我們所處的宇宙空間可能是9+1維時空中的D3膜。這說明,爽學也是量子場論的分支,有可能用量子理論統一描述爽感及其他爽現象。因爲爽也是一種力量,甚至包括了四種作用力,從1維到2維,從2維到3維,最後到4維。爽感屬于弦論的研究範疇,可能與超弦有關。弦論是現在最有希望將自然界的基本粒子和四種相互作用力統一起來的理論,也能說明若幹爽現象。

(量子態示意圖李後強 韓毅 繪制)

爽應該是一種量子態。所謂量子態(quantum state)指物質演化過程中在某時刻的客觀存在的狀態。例如電磁波在某時刻的電磁轉化周期中動量和質量的變化,我們就說其在該時刻能量的量子態。或者說,電子做穩恒的運動,具有完全確定的能量,這種穩恒的運動狀態稱爲量子態。換句話說,量子態指量子系統粒子運動的狀態,由一組量子數表征,這組量子數的數目等于粒子的自由度數。人類社會在某時刻的狀態也是一種量子態,它是表征人類社會在該時刻的相互作用狀態等等。我們知道,量子是不可再分的最小能量單位, “光子”就是光的最小單位。量子態通常也指宇宙物質在量子化運動過程的混沌態(表面無序、實質有序)。爽感也是一種量子態,處于模糊混沌狀態。量子化過程有混沌和有序兩種狀態,二者可以轉變,量子有序態也叫可積態(可集態)。現代物理學中對量子的這兩種狀態之間轉變的邏輯關系理不清,才出現了所謂“量子糾纏”的說法。在奇特的量子世界裏,量子存在一種奇妙的“糾纏”運動狀態。在物理學上,每一次對糾纏光子的測量都會破壞原有的狀態,就像冰淇淋,你必須嘗一口才知道它的味道。但當你嘗了一口時,冰淇淋就已經發生改變。實際上,量子糾纏可能是“一幣兩面”,同一事物的兩種形態,本身就是一個整體,並不是完全獨立的兩個粒子。“量子糾纏”是由于不明白或不理解量子相互作用而對量子現象的表述,涉及“量子態隱形傳輸”。這種傳輸的對象是信息而不是物質。寶山村位于龍門山“神阙穴”,可能處于“時間隧道”上,或許能發生“量子態隱形傳輸”。

爽感實際上涉及量子電動力學(Quantum Electrodynamics,QED)。描述電子場和電磁場相互作用的量子場論稱爲量子電動力學,它是電磁作用的微觀理論,是量子場論中最成熟的一個分支,這裏“電”主要指電子和光子。爽感主要與電子和光子有關,實際是關于電磁場的性質與作用。

(正負電子相遇湮滅 李後強 韓毅 繪制)

高級爽也與量子色動力學(Quantum Chromodynamics,QCD)有關。這是一個描述誇克之間強相互作用的標准動力學理論,誇克的質量不大,這裏“色”指“色荷”。實驗發現,質子內有無數點電荷,且基本上是自由運動的。強作用的特點是:強度大、力程短、對稱性多,在短距離內隨著時空距離的變小相互作用變弱,就是在小範圍內(10-15—10-10米內)距離越大作用力越強,在範圍外立即爲零,與引力、磁力這種長程作用力完全不同。誇克之間通過一些自旋爲1,被稱爲膠子(gluon)的規範粒子場傳遞作用,膠子的質量爲零,可被誇克所吸收或發射,並傳遞誇克之間的色作用力。這種力把誇克束縛在強子中,叫“誇克禁閉”,是兩個強子之間的通常的強作用力的來源。膠子是負責在兩個誇克之間傳遞強作用力的基本粒子,類似光子負責在兩個帶電粒子之間傳遞電磁力。

(誇克與膠子 李後強 韓毅 繪制)

高級爽是涉及更多精神層面的爽,與誇克性質關系很大,有“味”還有“色”。但是誇克的“味”以及“色”都是對誇克性質的定義,並不對應實際生活中的味道與顔色。誇克(quark,又譯“層子”或“虧子”)是一種基本粒子,也是構成物質的基本單元。誇克的種類被稱爲“味”,有六種“味”,分別叫做:上、下、粲、奇異、頂、底。誇克每一種味都有一種對應的反粒子,叫反誇克,它跟誇克的不同之處,只在于大小一樣但正負不同。誇克一詞是蓋爾曼取自詹姆斯·喬伊斯的小說《芬尼根的守靈夜》的詞句“向麥克老人三呼誇克(Three quarks for Muster Mark)”。另外誇克在該書中具有多種含義,其中之一是一種海鳥的叫聲。生活中的誇克(Quark)是德國、部分北歐國家和部分斯拉夫國家的傳統美食,誇克的制作過程和希臘酸奶(去乳清酸奶)比較類似,它的原料是低脂牛奶。接種細菌後,在一定溫度發酵,直到産生凝乳,再用紗布把乳清過濾掉,就得到了誇克。誇克可以作爲很多食物的原料。比如可以用它做芝士蛋糕。誇克的味道就是口感厚實綿密,帶有很濃的奶香、微酸。

(六種誇克的性質)

“紅”“綠”“藍”三種色荷是描述誇克和膠子性質的術語,和生活中的顔色沒有關系,不要真的認爲誇克具有顔色,這只是個誇克的一個標簽。色荷是一種具有三個可能性的新量子數。例如組成Ωˉ粒子的三個奇異誇克(sss)紅的(r)、綠的(g)、藍的(b)。每個誇克所攜帶的色荷只有一個顔色單位。膠子本身帶有強相互作用的色荷,攜帶兩個色荷,這與光子不同,光子不帶有色荷。反誇克(antiquark)則爲誇克的三種顔色“紅”“綠”或“藍”的“反色”(anticolors)中的一種,稱作“反紅”(antired)“反綠”(antigreen)及“反藍”(antiblue),有些時候也會用互補色──青(cyan)、洋紅(magenta)及黃(yellow)來表示。同樣的模式下,膠子可說是兩種顔色的混和。爽源及爽感的複雜性和多樣性可能來源于誇克的性質。

爽感與量子場論中“虛粒子”(virtual particle)特征有關,沒有爽感可能是由于“量子真空”。虛粒子是一種振蕩,能量漲落,不是沒有,只是微弱。根據量子場論的解釋,所有粒子都是場的量子化,真空的本質就是量子場的基態。真空並非沒有物質。處于基態的場具有量子力學所特有的零點振動和量子漲落。“量子漲落”是什麽?不確定性原理允許在全空無一物的空間(純粹空間)中隨機地産生少許能量,前提是該能量在短時間內重歸消失。産生的能量越大,則該能量存在的時間越短,反之亦然。當我們測量能量E和時間t時,測得的能量E越准確,那它存在的時間t就越不確定;反之,t知道得越精確,那漲落涉及的能量就越不確定。它們之間的關系遵守一定的原則:△E×△t > h/2π(h是普朗克常數,π是圓周率)。漲落涉及的能量與它存在的時間之間的乘積總要滿足大于 h/2π 這個值。真空中雖然不存在任何實粒子,但由于量子漲落,時時處處充滿了虛粒子的産生和湮滅。這些虛粒子以正反粒子成對的方式出現,並在極短的時間內再次湮滅。然而,與量子真空相關的物理現象非常微弱,且時間、空間尺度很小,只有在極端物理環境中才會被誘導出來,並通過極其精密的實驗測量才可能觀測到。既然真空中充滿了虛粒子對,那麽有沒有可能將這些虛粒子對激發成實粒子,即在真空中直接産生物質呢?理論上可行,在虛電子-正電子對重新湮滅之前,通過超強激光場施加外部作用力將它們分開,從而讓這一對虛粒子變成實粒子保留下來。中國科學院上海光學精密機械研究所已通過超強激光打靶實驗産生了電子與正電子。按照真空的思路大膽想象,我們的宇宙或許原本就是一頓從無到有的“免費午餐”,從真空的量子漲落中産生,逐漸變成現在的樣子。利用超短超強激光也許能夠幫助我們更深刻地理解真空的本質。

(彼得·希格斯教授)

研究爽的來源,要知道“上帝粒子”和“真正賦能”的希格斯場。因爲真正的“爽”是一種賦能,一種提神。希格斯場(Higgs field)是一種假定遍布于全宇宙的量子場、標量場,以英國物理學家彼得·希格斯(Peter Higgs)姓氏爲名。理論物理表明,某些基本粒子因爲與希格斯場之間相互作用而獲得質量,希格斯場是真正意義上的“賦能”。希格斯玻色子被稱爲“上帝粒子”,是希格斯場的振動。1964年,希格斯寫了一篇短小的論文發表在歐洲核子中心(CERN)辦的刊物《物理學通信》上。高興之余,隨後他又寫了一篇論文投給《物理學通信》,提出了就是現在被稱爲“希格斯機制”的模型,認爲宇宙間遍布“希格斯場”,基本粒子在與希格斯場的相互作用下形成質量。而形成希格斯場的是一種未發現過的“上帝粒子”存在,這種粒子後來就稱爲“希格斯波色子”(Higgs boson),但文章被編輯打回。不過他有信心找到上帝粒子。2012年7月4日,歐洲核子中心(CERN)宣布發現新亞原子粒子“上帝粒子”就是希格斯玻色子。2013年10月8日瑞典皇家科學院宣布,2013年度諾貝爾物理學獎獲獎者是兩位老人:84歲的英國人彼得-希格斯和81歲的比利時人弗朗索瓦-恩格勒。他們都是理論物理學家,因“上帝粒子”的理論獲得諾獎。但是當時宣布消息的時間被推遲了,原因是諾貝爾委員會無法與獲獎人彼得-希格斯及時取得聯系。令人驚訝的是,希格斯沒有手機,住所也沒接通網絡,家裏連電視機都沒有。這位提出20世紀最重大科學發現之一的英國科學家,居然過著完全“低科技”的生活,這事讓人充滿敬佩。

希格斯場的標量場遍布于宇宙。借著與希格斯場耦合,某些原本沒有質量的粒子可以獲得能量,根據質能關系式,這就等于獲得質量。粒子與希格斯場耦合越強,則粒子的質量越大。

真正的“爽”來自希格斯場的“自發對稱性破缺”。深層次的爽來自暗能量、暗物質、反物質和介子的參與。暗能量是驅動宇宙運動的一種能量,起斥力作用,可能是“光壓”,光子産生的壓力。暗物質(Dark Matter)是一種比電子和光子還要小的物質,不帶電荷,不與電子發生幹擾,能夠穿越電磁波和引力場,是宇宙的重要組成部分。暗物質的密度非常小,但是數量龐大,因此它的總質量很大,它們代表了宇宙中26%的物質含量,其中人類可見的只占宇宙總物質量的5%不到(約4.9%)。暗物質無法直接觀測得到,但它能幹擾星體發出的光波或引力,其存在能被明顯地感受到。暗物質存在的最早證據來源于對球狀星系旋轉速度的觀測,研究表明:宇宙的密度可能由約68.3%的暗能量,4.9%的重子物質,26.8%暗物質組成。暗能量和暗物質都不會吸收、反射或者輻射光,所以人類無法直接使用現有的技術進行觀測。

在粒子物理學裏,反物質是反粒子概念的延伸,反物質是由反粒子構成的。反物質和物質是相對立的,兩者相遇會湮滅並釋放出高能光子或伽馬射線。1928年,狄拉克給出描述相對論性電子的波動方程──狄拉克方程,成功解釋光子和相對論性電子之間的相互作用,預言了正電子、反物質的存在。1932年,卡爾·戴維·安德森在宇宙射線中發現了正電子存在的證據。只要有足夠能量(例如吸收光子),就可以産生一對電子和正電子;電子和正電子還可以互相湮滅,産生光子。這點證明,粒子數目在相互作用中沒有必要是固定的。

我們可以大膽猜測,介子傳遞爽感。曆史上,介子是在研究強相互作用時首先由湯川秀樹預言存在的一種粒子,其質量介于電子質量和核子質量之間,故稱爲介子。目前實驗上已發現許多參與強相互作用的粒子,質量有在電子和核子之間的,也有大于核子質量的,但都統稱爲介子。介子都不能穩定存在,經曆一定平均壽命後即轉變爲別種基本粒子。有的介子是荷電的,也有中性的。近幾年在高能加速器中使粒子相互碰撞,新的介子(共振態)續有發現。

強子

重子\/核子\/超子

質子

反質子

中子

反中子

Δ粒子

Λ粒子

Σ粒子

Ξ粒子

Ω粒子

介子\/誇克偶素

π介子

K介子

ρ介子

D介子

J\/ψ介子

Υ介子

粒子

費米子

上誇克

反上誇克

下誇克

反下誇克

粲誇克

反粲誇克

奇誇克

反奇誇克

頂誇克

反頂誇克

底誇克

反底誇克

電子

正電子

μ子

反μ子

τ子

反τ子

電子中微子

反電子中微子

μ子中微子

反μ子中微子

τ子中微子

反τ子中微子

玻色子

光子

膠子

W玻色子

Z玻色子

強子

質子

反質子

中子

反中子

Δ粒子

Λ粒子

Σ粒子

Ξ粒子

Ω粒子

π介子

K介子

ρ介子

D介子

J\/ψ介子

Υ介子

其他

電子偶素

渺子偶素

介子原子

超子原子

反氫

介子核

超核

重味超核

分子

(表格來自網絡文獻)

爽感的破解可能寄希望于“非阿貝爾規範場”。1950年代初,許多理論學家都相信量子場論最終可以描述和解釋所有微觀物理現象,並不僅限于電子、正子和光子間的相互作用。人們把單個波函數的規範變換推廣到含N個粒子的形式,就是SU(N)規範變換與非阿貝爾規範場(非交換的SU(N)的群,數學上稱之爲“非阿貝爾群”)。1954年,楊振甯和羅伯特·米爾斯對量子電動力學的局域對稱性進行推廣,從純粹理論的角度建立了基于更複雜的對稱性的理論──非阿貝爾規範場論(又稱楊-米爾斯理論)。在量子電動力學中,帶電荷粒子之間的相互作用是由光子傳遞的;同樣,在非阿貝爾規範場論中,帶某種新的“荷”的粒子之間的相互作用則是由無質量的規範玻色子傳遞的。與光子不同的是,這些規範玻色子自身也帶荷。強相互作用耦合常數在高能量下會變得很小。對于非阿貝爾規範場論非攝動方法的發展,導致單極子、流量管、瞬子等先後被發現。

爽感可用“費曼圖”和“費曼法則”展示。科學家們發現,量子場論中的費曼圖方法能夠很自然地描述凝聚態系統的各種現象。理查德·費曼(Richard P.Feynman)是諾貝爾物理學獎的獲得者,也是量子電動力學的創始人。費曼發明了一套圖形來代表作用因子,而圖形的組合代表關聯函數。他並給出計算有關過程躍遷幾率的計算規則,稱爲費曼規則。費曼圖是一種形象化的方法,是能方便地處理量子場中各種粒子相互作用的圖。

(電子相互作用示意圖)

根據“霍金輻射”,爽感可以長留宇宙。1975年霍金(Hawking)發表了一個令人震驚的結論:如果將量子理論加入宇宙學,黑洞好象不是十分黑!相反,它們會輕微地發出“霍金輻射”之光。該輻射包括光子、中子和少量的各種有質量的粒子。霍金輻射通常被解釋爲當一對虛擬粒子形成後,其中一個進入黑洞,另一個逃逸的結果,非常直觀和簡單。霍金在2016年指出,“只有灰洞,沒有黑洞”。霍金輻射不但解決了“黑洞熵”的難題,還帶來了另一種奇妙的宇宙觀:熵在描述物體狀態的時候蘊含了物體的信息,那麽當物體墜入黑洞的時候,這些信息就留在了黑洞的視界上——這意味著視界內部這個三維空間的全部信息都編碼在了視界表面這個二維平面上,墜入黑洞並不意味毀滅。于是一種基于弦論的新宇宙論就提出:我們這個世界是另一個“高維”世界的全息投影,我們日常體驗的三維空間是一種宏觀低能的描述,甚至可以想象成我們就生活在一個黑洞內部——這可能是一件觸發幻想的事情!世界真奇妙!世界真夠爽!

(作者系中共四川省委四川省人民政府決策咨詢委員會副主任、成都市社科聯主席、四川省社會科學院二級教授、博士生導師。本文是作者2024年4月21日上午在“2024第二屆爽學與爽村論壇”上報告的部分內容,4月23日晚上做了補充修改。

合作者有:賈卿,四川省人大常委會委員、四川省彭州市寶山企業(集團)有限公司董事長、四川寶山村莊發展學院院長;李單晶,成都市社會科學院曆史與文化研究所副研究員、法學博士;韓毅,四川省生活美學研究會會長、讀城智庫董事長)