“路難行,道更難;海峽寬,心更慌。” 每逢春節,瓊州海峽邊的這句民謠似乎更加切合實際。盡管海峽只有19.4公裏寬,但春節期間,它卻成爲了無數旅客心中難以逾越的鴻溝。

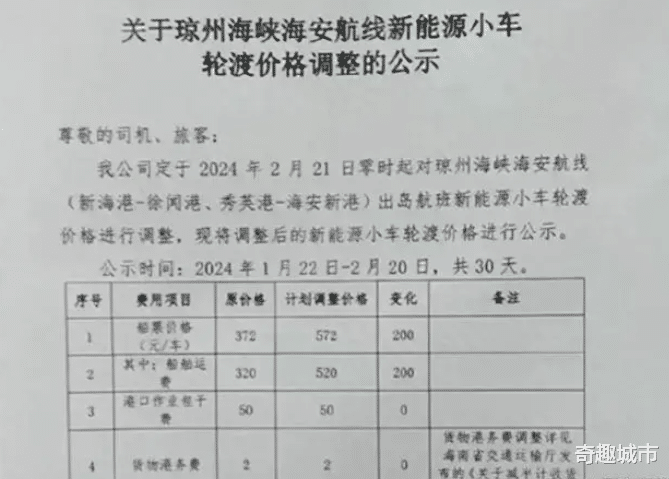

車票一票難求,新能源車主和普通旅客面對的不只是長時間的排隊等待,更是對時間和機會成本的巨大考驗。

飛機票價的暴漲成爲旅客訴苦的另一重點,有的甚至高達一萬一張,使得“金雞過海”變成了奢侈的行爲。

在這片狹窄的海域,交通困境變成了一種常態。新能源車主們原本以爲,環保出行能使他們的旅程更加順暢,卻沒想到在這裏也是“車在港邊停,心在峽中泊”。

普通旅客也是愁雲慘霧,“家門口的海峽,何時能架起歸家的橋梁?”他們的焦慮和期待已經成爲社會各界關注的焦點。

曆史上,關于瓊州海峽架橋的議題並非空穴來風。偉人們的腳步在這片海域留下了沉思的痕迹。

張之洞有感于交通阻隔,提出了架橋的構想;孫中山在其偉大藍圖中劃下了一筆;周恩來總理更是有意推進,可惜時光荏苒,這橋梁如同海市蜃樓,始終未能成真。

這座未曾建造的橋,不僅是連接兩岸的物理結構,更承載著人們對于便捷生活的向往和地區經濟發展的希望。

它的缺位,不禁讓人思考——我們究竟是缺錢,還是缺技術?或者說,是面對跨越自然障礙的決心尚未達到克服困難的程度?

瓊州海峽跨海大橋的挑戰分析人們常說,“山高皇帝遠”,但在瓊州海峽面前,即便無山峻嶺,這“海的距離”卻讓人倍感距離之遠。海峽兩岸,一邊是經濟迅速發展的海南島,一邊則是嶺南文化的重要發源地——廣東樂昌和徐聞。

這不僅是自然的分界線,也是一個經濟發展與交流的重要節點。然而,其地理與地質環境的特點,卻讓人們在架橋議題上頻頻歎息。

海峽底部是複雜的斷裂帶,這裏的地殼活動頻繁,地震風險不容忽視。正如俗語所言,“居安思危”,在設計和建設跨海大橋時,必須將這些潛在的自然威脅考慮在內。

橋梁不僅要穩固,還要具備抵抗地震的能力,這對工程技術提出了極高的要求。

除了地震,瓊州海峽還頻繁遭遇台風的侵襲。每當台風來襲,海面波濤洶湧,風力巨大,這樣的極端天氣對任何海上建築都是嚴峻的考驗。

建設跨海大橋,就必須要有“巧婦難爲無米之炊”的准備,找到堅固耐用材料,設計出能夠經受住風浪考驗的結構。

過往對于瓊州海峽跨海大橋的研究和投資預算,猶如探海的細索,雖重重嘗試,卻總難觸及問題的深處。資金,技術,環保,一系列的問題如同“千絲萬縷”,讓決策者和工程師們頭緒繁多。

盡管如此,一些勇敢的思想者和行動者依舊在努力。他們知道,“水滴石穿,非一日之功”,在這項浩大工程面前,需要的是長期的規劃和不懈的努力。

克服困難的可能性與未來展望在曆史的長河中,技術的進步總是在不斷地推動著人類社會的發展。正如愛迪生所言,“天才是百分之一的靈感加上百分之九十九的汗水”,在瓊州海峽跨海大橋的建設議題上,技術的進步和工程經驗的積累無疑是我們可以依靠的“天才”。

港珠澳大橋的成功建設,爲我們提供了寶貴的經驗。這座世界級的工程奇迹不僅展示了中國工程師的智慧,更爲類似的未來項目提供了可行的技術路線圖。

它告訴我們,“世上無難事,只怕有心人”,只要我們有決心,有毅力,偉大的工程也能夠完成。

在瓊州海峽這片風華正茂的水域上,大橋的建設不僅僅是一項工程,更是一項夢想的實現。人們期望著,這座橋梁能夠克服所有自然和技術的障礙,成爲連接兩岸的堅固紐帶,也成爲推動地區經濟社會發展的強大引擎。

在這個期望中,我們不會忽視環境與氣候對建橋的影響。正如俗語所說,“不打無准備之仗”,在大橋的規劃與建設過程中,我們必須綜合考慮各種因素,確保工程的可行性與安全性。

每一步都需謹慎,每一決策都需科學,這樣才能確保這座橋梁能夠穩固地矗立在瓊州海峽上,經得起時間和自然的考驗。

展望未來,瓊州海峽跨海大橋的建設,就像是在暗夜中點燃的火炬,爲無數渴望歸家的人照亮了方向。

我們有理由相信,通過科技的力量和集體的智慧,這座連接著千家萬戶夢想的橋梁,終將在瓊州海峽上巍然屹立。