衆所周知,2023年初,我國果斷放開了對疫情的管控,這標志著全國範圍內的生産生活逐漸步入正軌。許多經濟學家和社會學者紛紛預測,隨著疫情影響的消退,社會將出現報複性消費、報複性購房等現象,市場將迎來一輪井噴式增長。

然而,事實並非如此,除了餐飲、旅遊等低端市場消費快速恢複外,汽車、房産、家電等中高端消費市場並未出現預期的井噴現象。這不禁讓人深思:要想完全恢複到疫情之前的狀態,我們或許還需要經曆一段時間的過渡和適應。

那麽,面對當前的社會和經濟形勢,我們該如何看待未來的發展趨勢呢?有業內人士表示,從今年下半年開始,如果沒有意外的話,社會將呈現六大趨勢。這些趨勢不僅反映了當前社會的現實狀況,也預示著未來可能的發展方向。

第一,房地産調整仍將繼續

第一,房地産調整仍將繼續盡管各地出台了一系列救市利好政策,試圖穩定市場、提振信心,但當前房地産市場調整的趨勢並未發生根本性改變。數據顯示,今年4月,全國百城二手住宅平均價格繼續下跌,環比跌幅達0.75%,這已是連續24個月環比下跌。同時,多地二手房挂牌量也在持續增長,如重慶、天津、蘇州、北京等城市的二手房挂牌量均達到或超過曆史高位。

這種調整趨勢的背後,有多重因素在起作用。一方面,隨著城鎮化進程的推進和人口紅利的逐漸消失,房地産市場的供需關系正在發生變化。另一方面,過去幾年的房地産市場過熱和過度投機,導致市場積累了大量的泡沫和風險。此外,政策調控和金融監管的加強,也在一定程度上抑制了市場的過度熱炒和投機行爲。

預計在今年下半年,房地産市場調整的趨勢仍將持續。隨著市場逐步回歸理性,房價將逐步回歸到合理的價格區間,這不僅有利于房地産市場的健康發展,也有利于防範和化解金融風險,維護經濟社會的穩定。

實際上,對于房地産市場調整,應繼續加強調控和監管力度,防止房價過快上漲或下跌帶來的風險,最終使房産地市場實現平穩“軟著陸”,同時,還應推動房地産市場的多元化發展,滿足不同層次的購房需求。

第二,就業形勢仍舊嚴峻

第二,就業形勢仍舊嚴峻近兩年,國內就業形勢一直較爲嚴峻,這既有短期因素的影響,也有長期結構性問題的存在。一方面,隨著高校擴招政策的實施和人口紅利的逐漸消失,高校畢業生數量不斷增加,而社會失業人員和新增農民工的數量也在逐年攀升,這使得就業市場的競爭愈發激烈,許多年輕人面臨著就業難的問題。

另一方面,各行各業的效益普遍不佳,招聘市場需求出現萎縮,在經濟下行壓力和轉型升級的雙重影響下,許多企業面臨著生存和發展的困境,不得不縮減招聘規模甚至裁員,這導致就業市場的供需矛盾進一步加劇,許多年輕人難以找到合適的工作崗位。

此外,一些新興行業如外賣、快遞等雖然爲年輕人提供了一定的就業機會,但這些崗位往往收入不穩定、工作強度大且缺乏職業發展空間。因此,這些崗位並不能從根本上解決就業難的問題。

對于就業形勢的嚴峻性,各地應加大對就業市場的支持力度,包括出台就業促進政策、加強職業培訓和就業指導等,此外,還應推動産業結構的優化升級,創造更多的高質量就業崗位。

第三,生意依舊難做

第三,生意依舊難做許多民營企業主紛紛反映,即使在疫情放開之後,商業活動的恢複並不如預期那般順利,可謂創業之路愈發艱難,商業環境依然嚴峻,而這種現象背後,隱藏著多重深層次的原因。

1.疫情帶來的經濟影響尚未完全消散

許多人的收入減少甚至失業,消費信心的全面恢複需要時間,疫情期間,人們的生活節奏被打亂,經濟壓力增加,導致消費觀念和消費習慣發生了改變。即使疫情得到控制,這種改變並非一朝一夕能夠逆轉。因此,目前老百姓的消費需求在萎縮,市場活力不足,使得商業活動難以迅速恢複。

2.消費習慣的轉變

疫情期間,許多年輕人養成了在網上購物的習慣。這一變化對實體商鋪帶來了不小的沖擊,隨著互聯網的普及和電子商務的快速發展,線上購物已經成爲一種便捷、高效的購物方式。年輕人作爲消費的主力軍,他們更傾向于選擇線上購物,這也使得實體商鋪的客流量大幅減少,生意難以維持。

3.行業産能過剩和競爭激烈

除了壟斷行業外,民間資本多集中在一些傳統的行業中。這些行業産能過剩,同業之間競爭激烈,導致了商業環境的惡化。由于缺乏創新和技術進步,這些行業的産品同質化嚴重,難以形成差異化競爭優勢,在激烈的市場競爭中,許多企業難以立足,生意難做也就不難理解。

4.經營成本的上漲

房租、用工等費用支出的上漲也是導致商業環境惡化的一個重要因素。對于許多民營企業主來說,他們每年都需要支付高額的房租和用工費用,然而,隨著物價水平的上漲和勞動力成本的增加,這些費用也在逐年攀升。這使得企業主的經營成本不斷增加,而利潤空間卻在不斷壓縮,在這種情況下,企業主往往感到力不從心,難以維持正常的經營活動。

5.可以考慮的應對策略

面對生意難做的局面,可以考慮的支持策略是,一方面,通過減稅降費、提供融資支持等方式,減輕企業主的負擔,激發他們的創業熱情。同時,加強市場監管,打擊不正當競爭行爲,爲商業活動創造一個公平、有序的環境。

另一方面,企業自身也需要加強自我調整和創新。通過技術創新、産品升級等方式,提高自身的競爭力,以應對激烈的市場競爭,同時,注重品牌建設和營銷推廣,提升消費者對企業的認知度和信任度,從而吸引更多的客戶。

第四,銀行存款利率越來越低

第四,銀行存款利率越來越低自2023年以來,國內各大銀行紛紛對存款利率進行了下調,這種調整並非偶然,而是基于宏觀經濟環境和政策導向的必然結果。隨著全球經濟的複雜多變,以及國內經濟增長方式的轉型,銀行面臨著日益加劇的競爭壓力,需要尋求更多的資金來源以支持業務發展,同時,爲了刺激消費和投資,降低社會融資成本,各地也鼓勵銀行降低存款利率。

在這種背景下,我們可以預見,到2024年,3年期的存款利率將有可能繼續維持在3%以內,而1年期的存款利率更是可能跌至2%以內,創下曆史新低。這一趨勢意味著,儲戶的存款收益將逐漸減少,存款收入難以跑贏當前的實際通脹水平。對于廣大儲戶而言,他們需要重新思考自己的財富管理方式,尋找更多元化的投資渠道,以實現資産的保值增值。

然而,降低存款利率並非沒有積極意義,它有助于引導資金從銀行流向實體經濟,促進消費和投資的增長,從而推動經濟的持續發展,同時,對于那些有投資意願和能力的人來說,低利率環境也提供了更多的投資機會,他們可以通過購買股票、債券等金融産品等獲取更高的收益。

第五,出生人口繼續下降

第五,出生人口繼續下降自2016年我國放開二胎政策以來,新生兒出生數量一直呈現出持續下降的態勢,從2017年的1723萬降至2020年的1200萬,再到2021年放開三胎政策後的1062萬,以及2023年的902萬,這一系列數字無疑向我們傳達了一個明確的信號:我國的人口出生率正在不斷下降。

導致這一趨勢的原因是多方面的。一方面,結婚成本過高使得許多年輕人望而卻步,推遲甚至放棄結婚和生育的計劃,高昂的房價、彩禮等費用讓許多家庭不堪重負,導致結婚率逐年下降。

另一方面,養育成本的不斷上升也讓許多家庭感到壓力山大,從孩子的奶粉、尿布到教育、醫療等各方面的支出都在不斷增加,使得許多家庭在生育問題上猶豫不決,同時,高昂的房價讓許多年輕人無法承擔購房壓力,進而影響到他們的生育意願。

面對出生人口數量下降的趨勢,我們需要從多個方面尋求解決方案。比如各地應加大對結婚和生育的支持力度,通過政策調控降低結婚和養育成本,提高年輕人的生育意願。

第六,老齡化加劇

第六,老齡化加劇目前,我國已經邁入了中度老齡化社會,這一階段的特征就是老年人口數量不斷攀升,而年輕人口數量則呈現出相對下降的趨勢。根據最新資料,截至2023年底,我國60歲及以上的老年人口已經達到了29697萬人,占全國總人口的21.1%。其中,65歲及以上的老年人口更是高達21676萬人,占全國總人口的15.4%,這一數據不僅揭示了我國老齡化社會的現狀,也預示了未來一段時間內的發展趨勢。

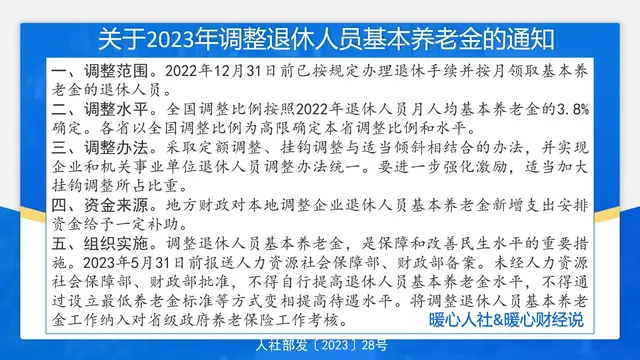

預計在未來幾年內,我國的老年人口數量將繼續保持快速增長的態勢,到2035年,60歲以上的老年人口數量預計將突破4億人,這意味著老年人口將在總人口中占有更大的比重,這一趨勢不僅會對社會的經濟結構、人口結構産生深遠影響,還將對社會保障體系,尤其是養老金制度提出嚴峻挑戰。

老齡化社會的到來,使得養老金發放壓力日益增大,隨著老年人口的增加,需要領取養老金的人數也在不斷攀升,然而,由于年輕勞動力的減少和經濟增長的放緩,養老金的籌集和發放面臨著越來越大的困難。未來5-8年內,養老金的缺口預計將達到8-10萬億,這一數字不僅令人觸目驚心,也凸顯了我國養老金制度的脆弱性和亟待變革的必要性。

除了養老金發放壓力增大外,老齡化社會還帶來了一系列其他社會和經濟問題,例如,隨著老年人口的增加,醫療、護理、康複等老年服務需求也將大幅增加,這將對醫療衛生體系提出更高的要求,同時也將促進相關産業的發展。此外,老齡化社會還可能導致勞動力短缺、消費市場萎縮等問題,對經濟發展産生負面影響。

面對老齡化社會的挑戰,我們需要采取一系列措施來應對。比如,加強社會保障體系建設,特別是完善養老金制度,確保老年人的基本生活需求得到滿足,這包括提高養老金的籌集能力、優化養老金的投資運營、加強養老金的監管和風險管理等方面。

同時,通過加強基層醫療衛生服務、推廣家庭醫生制度、完善醫療保障制度等措施,爲老年人提供更加便捷、高效的醫療服務。此外,還需要加強老年人的教育和培訓,提高他們的就業能力和社會參與度,通過開展老年人職業技能培訓、鼓勵老年人參與社區活動、推動老年人創業創新等措施,使老年人能夠更好地融入社會,發揮他們的積極作用。

總的來說,從今年下半年開始,社會將呈現出六大顯著趨勢。這些趨勢不僅深刻影響著每個人的日常生活,更對社會整體的發展格局産生著不可忽視的影響。

因此,我們需要密切關注這些趨勢的發展變化,積極應對挑戰和機遇,推動社會的持續健康發展。同時,企業和社會各界也需要加強合作,共同應對這些趨勢帶來的挑戰和問題,爲實現社會的繁榮穩定做出積極貢獻。