什麽是「好戲」?

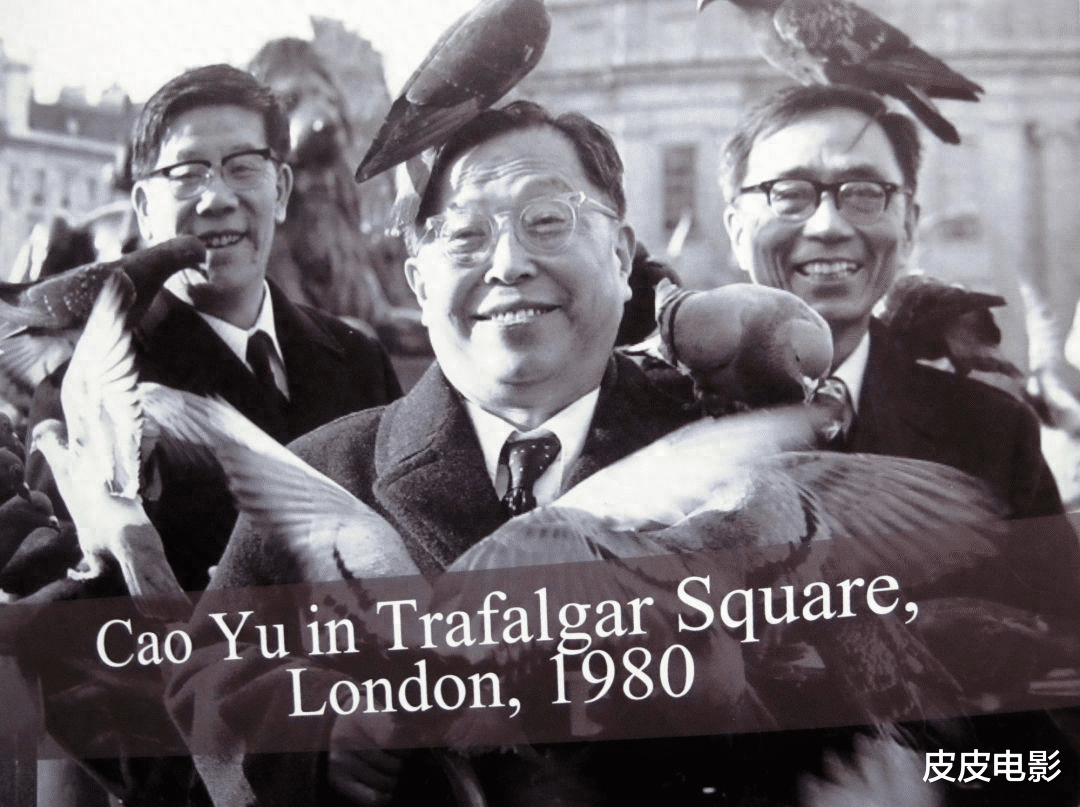

著名劇作家曹禺說過,最好的戲不是觀衆跟著你一起流淚,也不是表演結束後觀衆給你報以最熱烈的掌聲。

而是觀衆在走出劇院後,能帶著一份沉甸甸的思索。

思索什麽?

他說:“思索未來,思索人生,乃至人類。”

曹禺這番回答,是在幾十年前說的。

不過,放到今天的演藝圈,卻別有一番滋味。

今天的電影市場越來越火爆,高票房破紀錄的電影,層出不窮。

可真正的好電影,卻在走向“凋零”。

“翻拍成風”、“公式性電影”……流行的當下。

我們反而開始更加懷念二三十年前的那些經典老電影。

那時候,電影雖然制作水平有限,但他們始終帶著真誠,也有探索革新的勇氣。

相比于當下,制造尺度、踩熱點的爆款電影,他們更關心電影的深層次表達,以及能帶給觀衆的內心思考。

就比如1994年上映的《梁祝》,這部與周星馳《大話西遊》一樣,被低估了幾十年的電影作品。

01、

中國有四大民間愛情故事,分別是《白蛇傳》《牛郎織女》《孟姜女傳說》和《梁祝》。

上世紀90年代,一向擅長拍攝武俠片的徐克文藝心泛濫,把四大愛情故事中的兩個拍成了電影。

1993年,他以李碧華的小說爲藍本,將《白蛇傳》拍成了《青蛇》;

1994年,他又自己做編劇,對《梁祝》進行了重新解讀,電影的名字還叫《梁祝》。

如果說《青蛇》可以靠著演員名氣和情欲畫面,吸引觀衆。

那《梁祝》靠什麽?

這個故事不僅是台悲劇,而且還提前告知了結局,要想打動觀衆,難度可想而知。

相比于《青蛇》的大膽解構和重塑,徐克在《梁祝》的改編上,主打一個“潤物細無聲”,看似沒啥改編,其實全是細節。

《梁祝》的故事,發生在公元337年。

祝英台女扮男裝潛入書院求學,因此結識了寒門出身的梁山伯(吳奇隆 飾)。

在朝夕相處中,梁山伯的女兒身被識破,兩人因此墜入愛河。

梁山伯發奮讀書,贏取功名後去祝家提親,可惜門第隔閡無法消除。

祝母棒打鴛鴦,梁山伯郁郁而終。

祝英台在嫁入太守馬氏家的路上經過愛人墳茔,她去哭墳,之後狂風大作,一對眷侶化作蝴蝶,翩跹入天涯。

以上是我們熟知的經典版本。

徐克的改編在于細節的填充,讓故事更加豐腴。

影片一開始,祝英台的罐子裏,放著一只無法展翅的蝴蝶,她學走路腳上綁著繩子。

一只蝴蝶,一根繩子,交代了她後來的命運。

祝父第一次出場就在塗脂抹粉,嘴裏念念有詞:“歐陽家族就是因爲抹得紅光滿面,官運才那樣的亨通!”

後來祝母和和尚聊天,談到了西晉滅亡後南渡的士族。

兩處閑筆,交代了時代背景,魏晉時期男色成風,男子塗脂抹粉,代表社會地位。

祝母教女兒學走路,女兒橫沖直撞不懂得轉彎,徑直邁過門檻,走出家門;

兩位主角的相遇,幽靜山谷,山伯撫琴,英台夜宿,朦胧間聽到書生誦詩。

徐克選擇了《詩經·陳風》中的《月出》,朱熹曾評價“此亦男女相悅而相念之辭”。

一出家門,從此再無回頭路;

一遇戀人,糾纏一生不了情。

此外作弊的紙團、書院裏的足球比賽,席地而睡的“三八線”,敲鍾時刻的扮鬼臉,都讓這個古早的愛情,變得極具現代性。

細節上的小打小鬧是點綴,情節上的大刀闊斧,才是關鍵。

兩版祝英台裏3個角色,差別巨大。

傳統版本裏,祝英台是因渴望讀書,才男扮女裝的,她進入書院後,立刻成爲人人豔羨的學霸。

這樣的祝英台有天賦有覺悟,帶著仙氣兒,缺少人味兒。

徐克版本裏,祝英台不喜讀書,老爸怕她嫁過去失了禮,才讓她去讀書,進入書院祝英台調皮搗蛋,招惹各種事端。

這樣的改編,讓祝英台成爲鮮活兒的人兒,更容易引發共情。

傳統版本裏,祝英台的壓力主要來自于父親,母親是個夫唱婦隨的工具人,這也是男性視角講述故事的常用方式。

徐克版本裏,反了過來。

徐錦江飾演的父親外強中幹,是個只會咋咋呼呼的工具人。

吳家麗飾演的母親,則有血有肉。

她和若虛和尚是昔日戀人,兩人的故事就是梁祝的前傳。

只不過結局很悲。

世俗壓力下,一個被迫嫁入官員之家,一個出家成了和尚。

梁祝的故事一下子有了一個對照組,層次感更加豐富。

母親本是受害者,遭遇命運不公後卻成了舊制度的維護者。

她一邊監視女兒,囚禁女兒,甚至棒打鴛鴦,但另一方面也親自爲女兒打開了開蒙之路,這種矛盾感特別動人。

最後她和和尚重逢,兩人的對話,堪稱對一次哲學的思辨。

和尚淡淡地說:“世上根本不應該有池塘。”

祝母恨恨地回應:“說得潇灑,你能放下就不會出家當和尚了。”

父親是表,母親是裏,這個角色也讓吳家麗提名了金像獎最佳女配。

02、

如果換一位女演員飾演祝英台,不用楊采妮,這部電影,還會成嗎?

楊采妮是周慧敏之後的玉女掌門人,但她的長相不是小家碧玉式的,而帶著一種粗粝感。

她的野生眉纖長,有種混沌未開的英氣,剛好是扮演祝英台的不二人選。

楊采妮飾演的祝英台,有一種處在狀態之外的傻傻氣質。

這種可愛是不分性別的,與她最後的覺醒和殉情,形成了鮮明的對比。

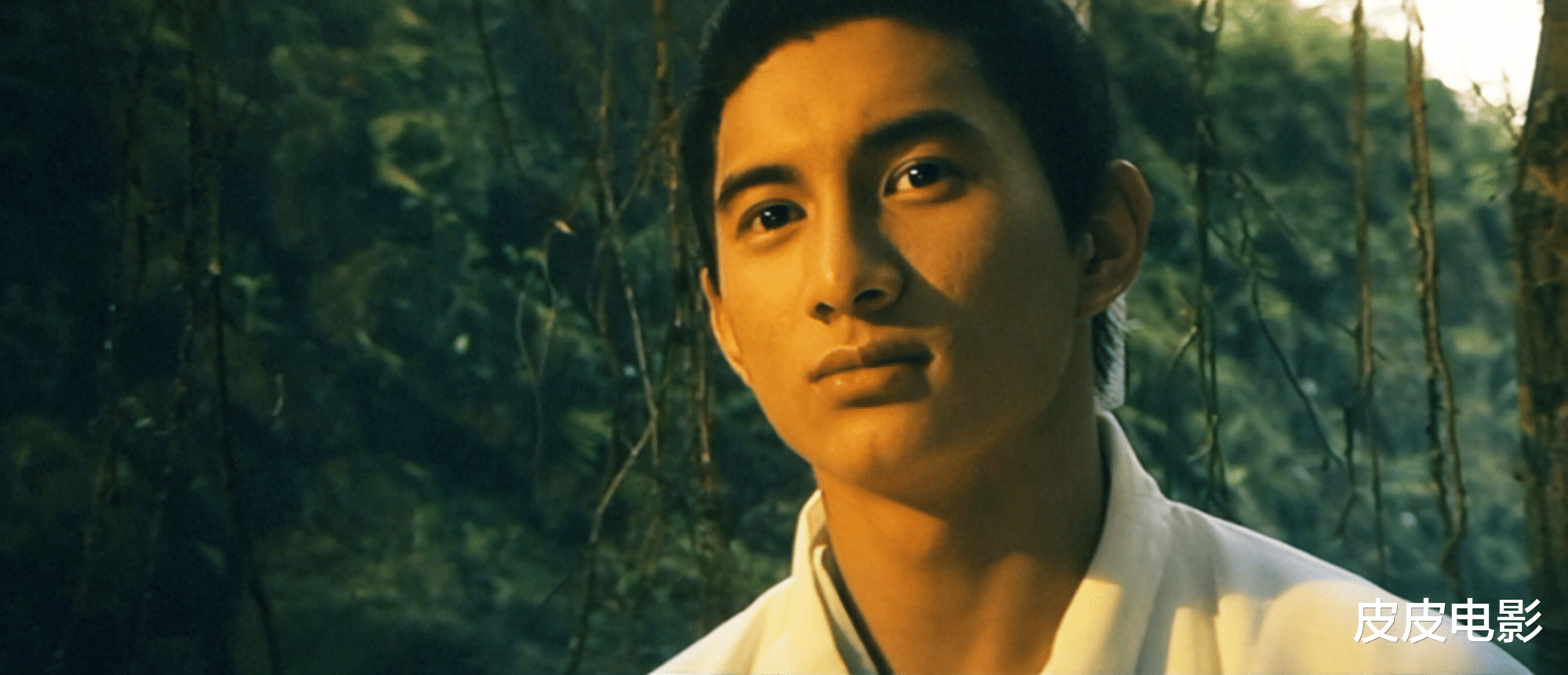

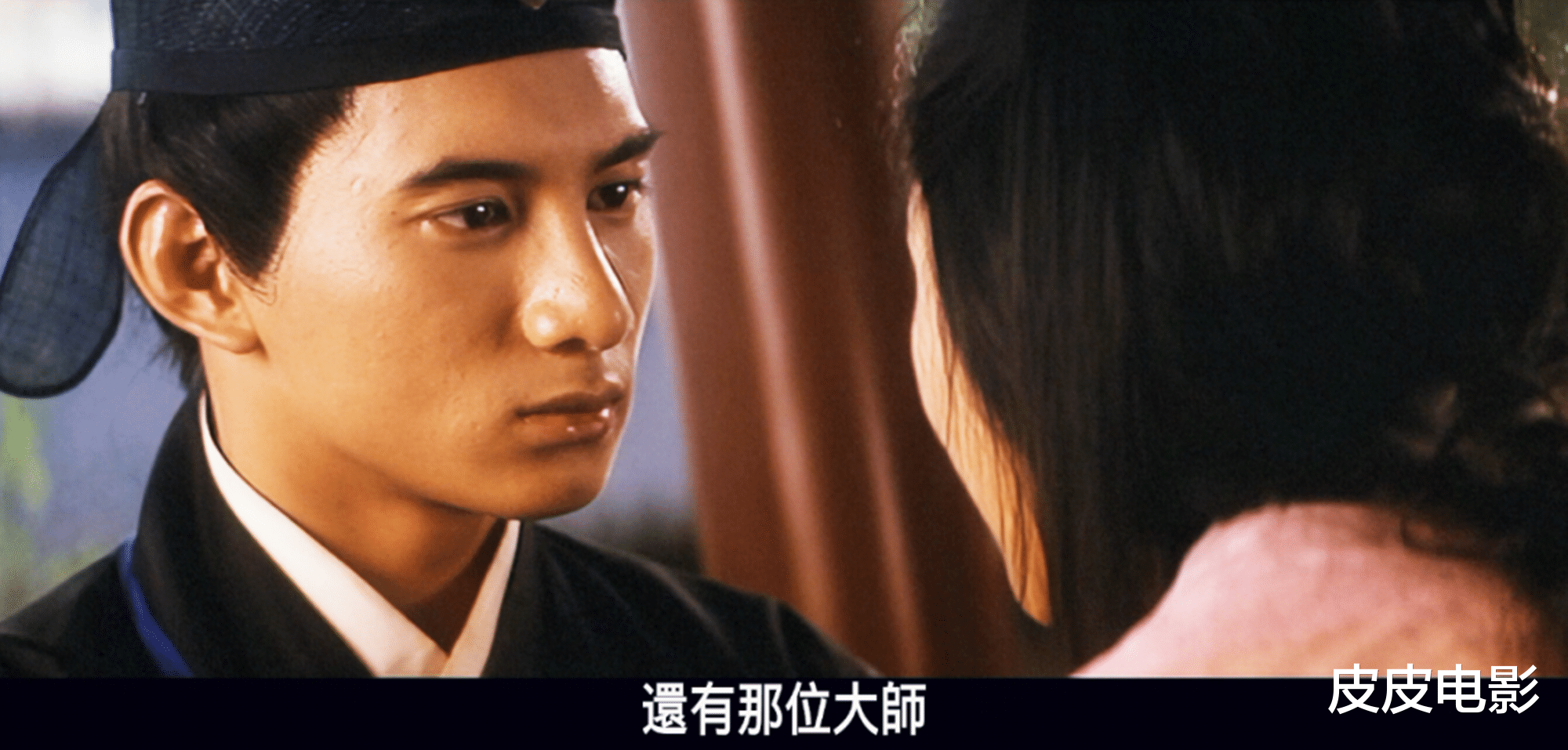

與他搭檔的吳奇隆,小虎隊隊長,偶像出身。

眼神清澈明亮,自帶書生氣,五官長得比她還精致。

兩人在一起真有一種“雙兔傍地走,安能辨我是雌雄”的感覺。

徐克也很好地利用了這對CP。

祝英台入學和梁山伯赴考,兩場戲遙相呼應,一人在高處走,一人在低處坐,動靜結合,高低錯落。

後來的學堂敲鍾和背對背讀書,也多采用了這種構圖結構,美好的愛情可以沖破時代枷鎖,徐克用畫面,表現出來了。

楊采妮的女裝缱绻,男裝英武,心態的轉變在摔琴罰站那一段,體現得淋漓盡致。

故事發生在一個黃昏,祝英台惹事被罰站,十分狼狽。

事畢後,梁山伯攜琴在樹下席地而坐,他撥弄琴弦安慰自己的“好兄弟”。

誰料彼此心弦,也被撩撥得亂了分寸。

入夜,風潛叢林,流水淙淙,清風明月相伴,《梁祝》的古琴音調,蓬勃而出,美得讓人心醉。

琴聲從何而來,來自山間,來自流水,來自梁山伯的動情,更來自祝英台的不語。

這是一個覺醒的夜晚,祝英台的冥頑不靈、幼稚傻氣,在琴聲中消失殆盡,取而代之是少女情窦初開的興奮與憂思。

電影從這一刻開始劈成兩半,前半段有多美好,有半段就有多絕望。

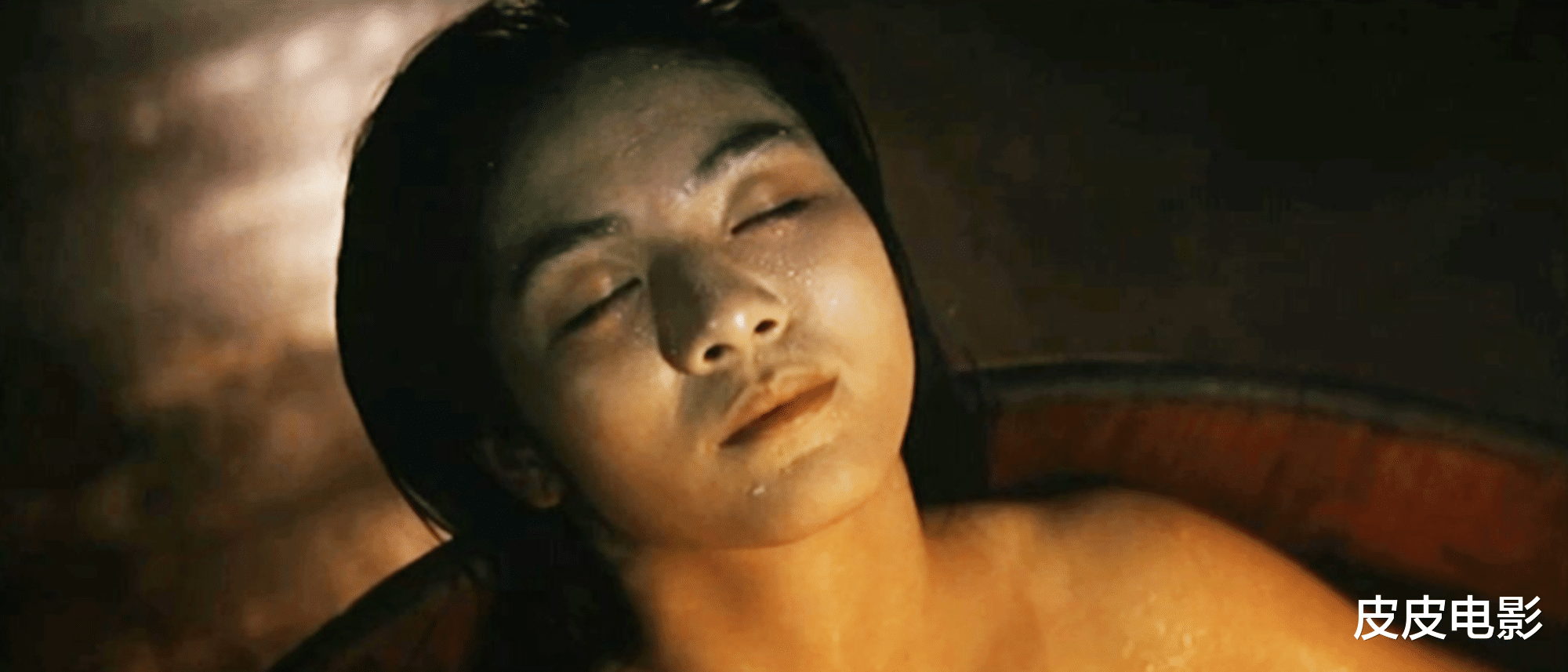

高潮出現在祝英台哭墳跳墳那場戲。

影片中代表權貴的馬氏從未出現,如陰雲般籠罩。

在那場戲裏,狂風大作,黑雲壓城。

祝英台趴在琴邊,拿著血信,在墳前哀嚎。

整段的走心表演很少,只有技巧,帶著粗糙感,但卻用一種質樸打動了觀衆。

祝英台的淚水和雨水洗掉了濃妝,露出了本來的純真面目。

她慷慨赴死,周圍的人麻木不仁,如同戴著面具的陶俑,而她卻用最後一舞擁抱了愛情和自由。

這裏音樂響起,還是《梁祝》的曲調,但填寫了新詞。

“無言到面前 與君分杯水

清中有濃意 流出心底醉

不論冤或緣 莫說蝴蝶夢

還你此生此世 今生前世

雙雙飛過萬世千生去”

這段詞出自黃霑之手,黃大師也延續了大巧不工的創作風格,感人肺腑。

兩人化蝶的戲份,也做了藝術化處理。

若虛和尚將當年祝英台閑暇時畫的一對紙蝴蝶抛灑到空中,夕陽下如同命符一般的脆黃畫紙變成了蝴蝶。

03、

《梁祝》流傳了千年,但一直有一個Bug。

梁山伯愛上祝英台,究竟是識別了她的女兒身之前,還是之後?

如果是之前,那麽梁山伯愛上的,就是自己的“好兄弟”,這是一種同性之愛。

如果是之後,那麽梁山伯的感情,就是從對“好兄弟”的友情轉變成了異性之愛。

《梁祝》的故事發生在東晉,那個年代陰柔男風盛行,這個故事流傳千年說明它包羅萬象,有很多可挖掘的點,其中就包括這個Bug。

顯然這個Bug和中國傳統文化相悖,所以《梁祝》的故事流傳千年,衍生出多個版本。

但對于兩人相愛的過程多采用模糊處理,一切盡在不言中。

但是徐老怪拍這部電影,就是要把這筆糊塗賬算清楚。

他歌頌男女之愛,但並不避諱同性之情。

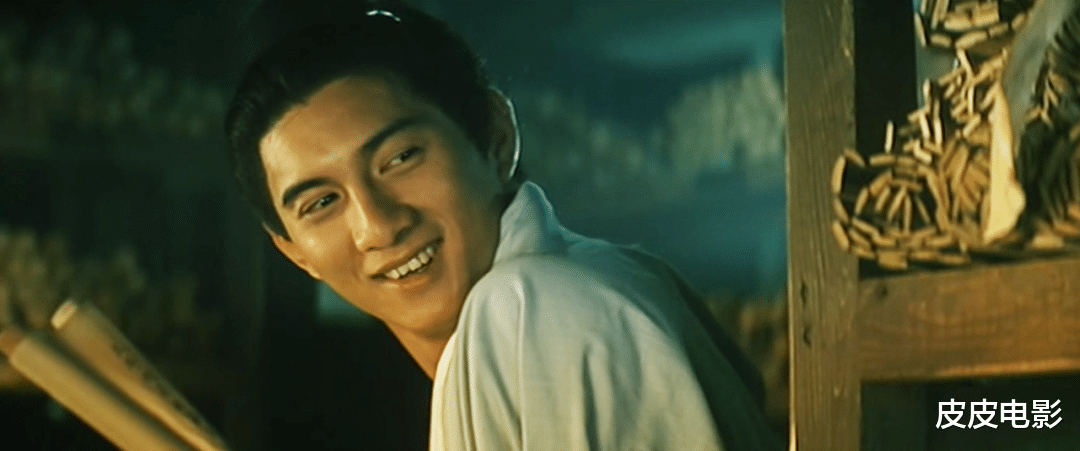

爲此他特意讓何潤東在其中飾演了一個樣貌清秀的書生,和梁山伯眉來眼去的,目的就是暗示這種同性之愛。

看來,和尚口中的那句“這個世界本就不該有池塘”,說的不只是門第之間和封建枷鎖,還有愛情的性別。

當然,徐克拍《梁祝》,絕不是拍同性戀來制造噱頭,我想他更想表達的是,純粹的愛情是無關性別的。

梁山伯究竟愛上的是好兄弟祝英台,還是好妹妹祝英台,這事兒不重要,愛情本身就是兩個靈魂間的碰撞。

影片中,祝父稱病,要女兒回家,梁山伯和祝英台長亭道別,祝英台公開了女兒身。

原版故事裏,梁山伯到祝府提親,才知道祝英台爲女子。

電影這麽改編就是爲了強調這種愛情的純粹性。

原版《梁祝》裏的這個“大坑”,也就被填上了。

看懂了這一層,才算理解到徐克版《梁祝》的精髓。

總之,《梁祝》能流傳千年不是意外,它诠釋了愛情的方方面面,任何人在任何年齡段都能從這個故事裏找到自己的影子。

而徐克在30年前勇敢拍出了這個故事最隱秘的情感,時至今日都十分超前,這樣的好片不該被埋沒。

文/皮皮電影編輯部:一粒雞

©原創丨文章著作權:皮皮電影(ppdianying)

未經授權請勿進行任何形式的轉載