泸定橋,因爲在近代史上見證了紅軍將士的英勇無畏、不屈不撓的鬥爭精神,而被賦予了特殊的精神底色。

潤之先生在詩中寫道:

“金沙水拍雲崖暖,大渡橋橫鐵索寒。”

以革命精神將跋涉千山萬水做等閑看,也只有紅軍才能做到這樣。

因爲他們的心目當中,裝的是民族和國家。

只有爲了某個理想忘掉自己的人,才能創造出令後人歎爲觀止的奇迹。

曆史淵源泸定橋,修建于清朝康熙年間。

在橋體的旁邊有一石碑,石碑上有其親自書寫的“泸定橋”三個大字。

其中“定”字,寓意深厚。

是皇帝爲了彰顯愛新覺羅的文治武功,使得西南地區民心歸服。

泸定橋屹立在滾滾江水上數百年,方便兩岸百姓的交流。

如果沒有後來的長征;

沒有那場名爲“飛奪泸定橋”的戰役。

他或許會一直寂寂無聞,像西南地區某座山,兀自矗立一角。

又如同藏在深山裏的某條小溪。

因爲沒有合適的時機。

其本身蘊藏的美麗與靈氣,無法被衆人所識得。

很慶幸有這樣一個契機,讓其從西南地區走進了全國人民的視野,站在滔滔不絕的流水旁。

當年紅軍英勇厮殺的場面,似乎浮現眼前。

八十八年前。

他們在後有追兵,前有碉堡的情況下,並沒有産生任何畏難的情緒。

雖然橋上的木板,已經被敵人悉數抽走。

雖然滔滔江水,隨時會吞沒他們的身體。

雖然密集的子彈,隨時可能奪走他們的性命。

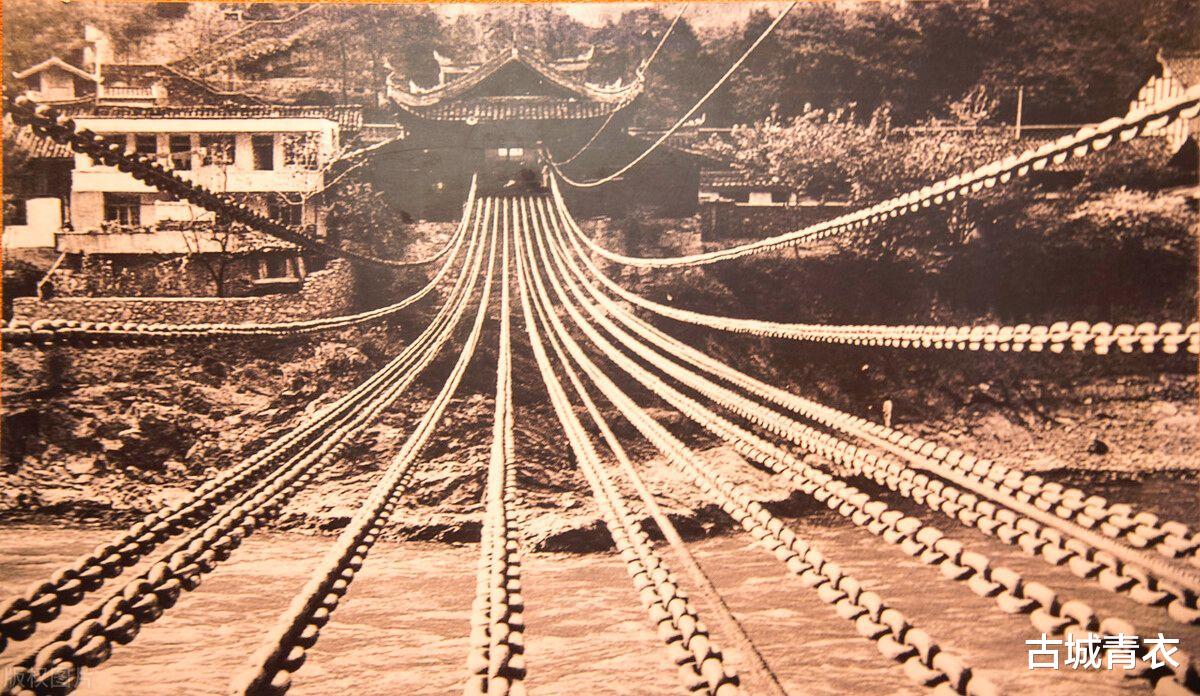

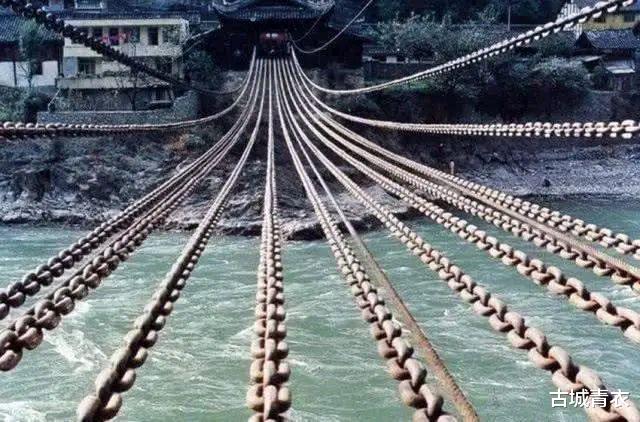

但他們還是義無反顧地,踏上由十三根鐵鏈組成的鐵索橋,小學課本上關于這危險的場景已做了極度細致的描摹。

但文字和實景之間,到底存在差距。

當這座橋梁切實出現在眼前時,才真正明白紅軍將士的處境。

一條條鐵鏈,宛若一只只饑餓的野獸,准備隨時吞沒這群渺小卻又偉大的生命。

這些生命拿著木板,呐喊著向對岸沖鋒。

最後,並且取得了最後的勝利。

有人曾做過一個假設。

如果在長征的路上沒有泸定橋,紅軍的前行之路會不會受阻?

沒有誰能改變曆史的進程,一座小小的橋梁能逆轉一個民族的前途嗎?

朱老總曾幾次率領部隊橫渡,在大渡河的上遊地帶。

他們發現了一處淺灘,水僅僅沒過膝蓋,部隊完全可以從這裏神不知鬼不覺地過去。

由于當時形勢萬分危急,紅軍方面沒有太多時間。

且從戰略方面而言。

這是一步“關鍵棋”,只有铤而走險,才能實現破局。

敵人沒想到紅軍會走這一步。

整個棋盤的局勢頓時大亂。

從敵軍嚴陣以待防我軍,到被我軍牽著鼻子走,卻不知道到底在哪裏尋找我軍。

潤之先生的戰略目標實現,使得我們順利走出了敵人的包圍圈。

因爲這些,這座屹立三百多年的橋,又在壯烈之外被賦予了戰略的意義。

三次事故這座橋,見證了曆史歲月中無數的風風雨雨。

難道就沒有損壞過嗎?

自從新中國成立以來,這座橋共有三次損壞。

1969年夏天,國家文物局,決定對泸定橋進行大修。

使用的是最先進的低碳圓鋼鐵鏈,十三根遒勁有力的鐵鏈宛若十三位勇士。

護衛著兩岸百姓的安全,使得他們安安穩穩地渡河。

可就在大修的次年,也就是1970年,這座鐵鏈竟然出現了故障。

難道大修時有人偷工減料?

或者說鐵鏈的材質出現了問題?

原來在這一年,發生了一件說起來平平無奇,卻對這座橋産生了致命威海的事情。

一支部隊在經過這座橋梁時,習慣性齊步行走。

由于他們共振的頻率一致,致使其中一根鐵鏈脫落,橋體發生了彎曲。

橋體無法承受齊步走?

這個理由初聽起來,有些天方夜譚,但這就是問題産生的根源。

物理學上已經經過論證,感興趣的可以搜尋一下相關的原理。

曆史也出現了類似的案例。

1831年,歐洲曼徹斯特的一座吊橋。

在部隊齊步經過後,也發生了不同程度的損壞。

事發當時,當局也並不清楚原因,他們想當然地認爲部隊當中出現了敵國的奸細,此行的目的就是毀壞橋梁。

當聽到真正的原因後,歐洲各國紛紛出台要求。

部隊過橋梁時,一律不得齊步走,只能按照平常的步伐走。

1974年,同樣因爲共振,國家再次撥款15000元對橋體進行整修。

由于整修的過程中,機械重量過重。

在即將完工的時候,有三條鐵鏈出現了斷裂。

幸虧由于發現的及時,當場進行了修補工作。

也不知道到底是什麽原因?

每次整修後,泸定橋總會在次年出現一些狀況。

在1975年,橋體上由于人數衆多,再次出現問題,橋體傾斜的度數爲45。

本來有可能造成人員傷亡。

幸好橋上有十幾名,從西藏部隊退役的軍人。

他們在危急關頭,穩住了橋體,才沒有造成人員傷亡。

同樣發生在法國的一件事,曼恩河大橋出現故障,造成了二百二十六人的傷亡。

泸定橋與之形成了鮮明的對比。

或許冥冥之中自有天意,那些葬身在滾滾江水中的英靈,他們的魂靈或許仍舊徘徊在這一代。

一旦此地出現了什麽危難,他們會通過某種方式呼喚他們的戰友前來。

所謂的呼喚方式,並不是那種所謂的招魂、托夢。

而是一種精神的傳承,這種精神與一代代軍人身上血脈相承。

這種精神告訴他們,一旦老百姓有了危難,一旦民族到了最危險的關頭,他們必須義無反顧地挺身而出。