城市裏最讓人遺憾的,是夜晚的星空:除了月亮和無盡的黑暗,夜空之中什麽都看不見。現在想想,小時候的星空還是很璀璨的,畢竟那時候的星空承載了我認識星座的悠久曆史,小時候誰在星空下數星星學星座已經成爲了我不可磨滅的記憶。

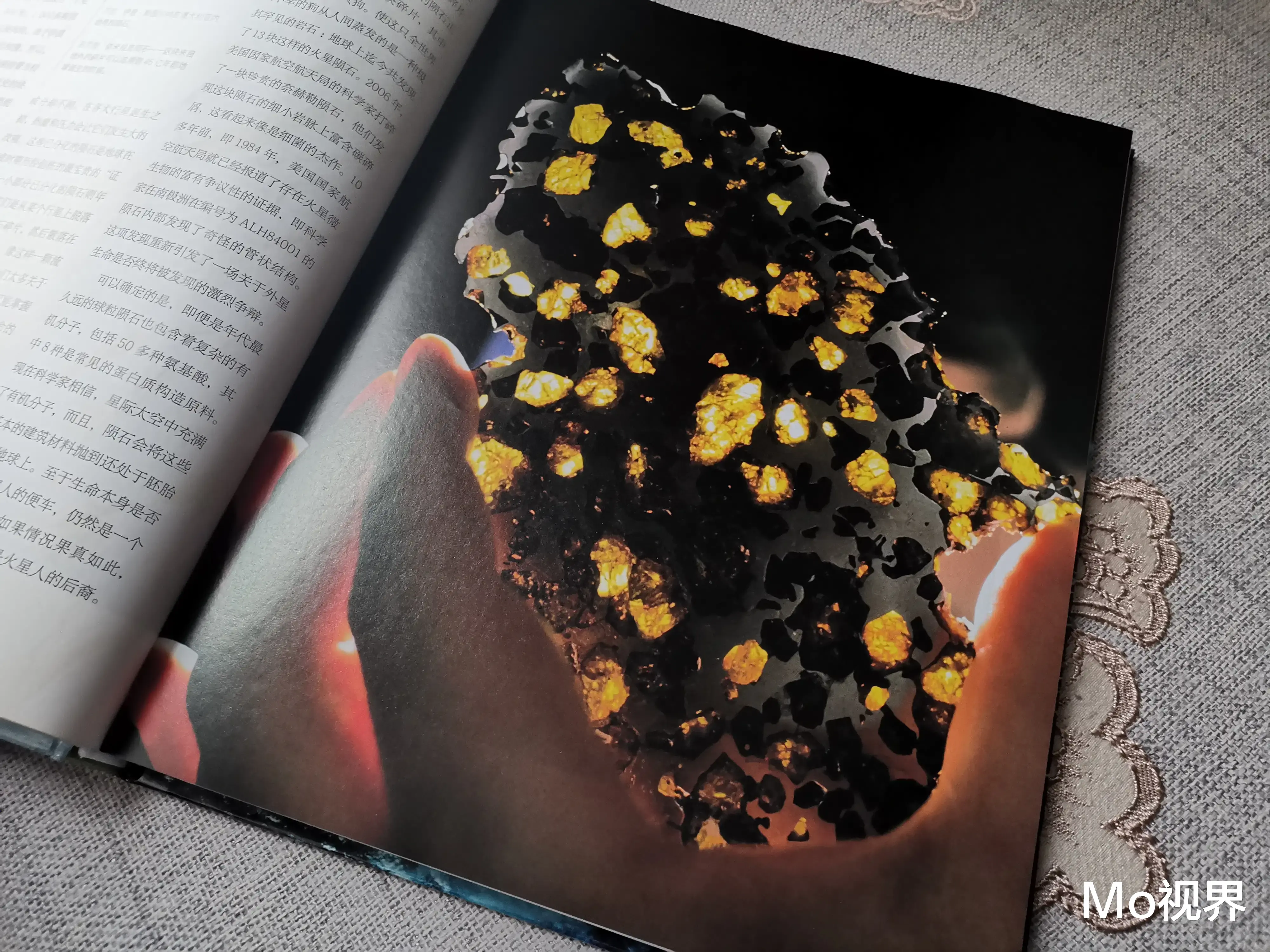

看著星星,會感慨他們在夜空之中散發出來的無窮魅力,但是說到星星,卻還會有更讓人恐懼的存在,那就是移動的星星。雖然說我沒有見到過彗星撞地球,但是我卻知道,在世界各地都留有彗星撞擊地球之後的痕迹——隕石和隕石坑。

《地球:行星的力量》是這樣說的:在太陽系中,地球和它的鄰居都是從一連串撞擊中幸存下來的——這些撞擊是隨機的,最終也是獨一無二的。如此下來,我忽然覺得我們存活在世上,是何其的幸運,畢竟撞擊未給我們帶來滅亡,但是這個世界上並不是所有的物種都如同我們一樣幸運。

衆所周知,恐龍滅絕就是彗星撞擊導致的結果。那是無法躲避的巨大彗星,它撞擊地球之後帶來了無法預估的沖擊力,最後這次撞擊導致了恐龍的滅絕,也導致了恐龍時代的沒落。地球在撞擊之後沉寂了許久,隨著生命體的再次複蘇,新的時代來臨。

說到隕石坑,相信大多數人的第一反應就是陸地上的大坑,畢竟網絡發達的現代社會裏,想看看彗星撞擊地球留下的隕石坑,搜索一下就可以看到了。但是,並不是只有陸地上擁有隕石坑,在廣袤無垠的大海深處,同樣存在著隕石坑,只不過對于我們來說,我們看不到不了解而已。

通過閱讀《地球:行星的力量》這本書,我了解到一個事實:覆蓋地球表面3/4面積的海洋裏發現的隕石坑,只有10%,而導致我們發現不了的原因有二:其一是地球上的洋底大部分是在過去2億年內形成的,還處于稚嫩階段,所以只有最近的撞擊才得以保存;其二是洋底的隕石坑很快就會被沉積物掩埋。

但是我覺得,最大的原因還是我們的探測技術不夠先進,所以我們無法“看到”那些被掩埋在洋底的隕石坑。

《地球:行星的力量》這本書的第一章的內容,就是“撞擊”,講述的就是行星撞地球的一些痕迹。在這個章節裏面,對地球的描述我認爲非常的有意思——人類居住在一個被岩層包裹的金屬球上,這個球以每小時10.7萬千米的速度在太空中急速飛馳。但是讓我印象更深刻的,卻和月球的誕生有關。

地球曾經有個孿生兄弟“忒伊亞”,它的直徑大約是地球的一半,幾百萬年以來,兩顆行星似乎都沿著同一軌道繞著太陽公轉。但是兩顆大行星之間的距離太近,44萬年前,它們的軌道相交了,“忒伊亞”毀滅了,它的大部分碎片都被地球吞沒,余下的殘骸在太空之中盤旋,與地球表面剝離的碎片混合在一起,形成雲狀物,最終變成了今天的月球。

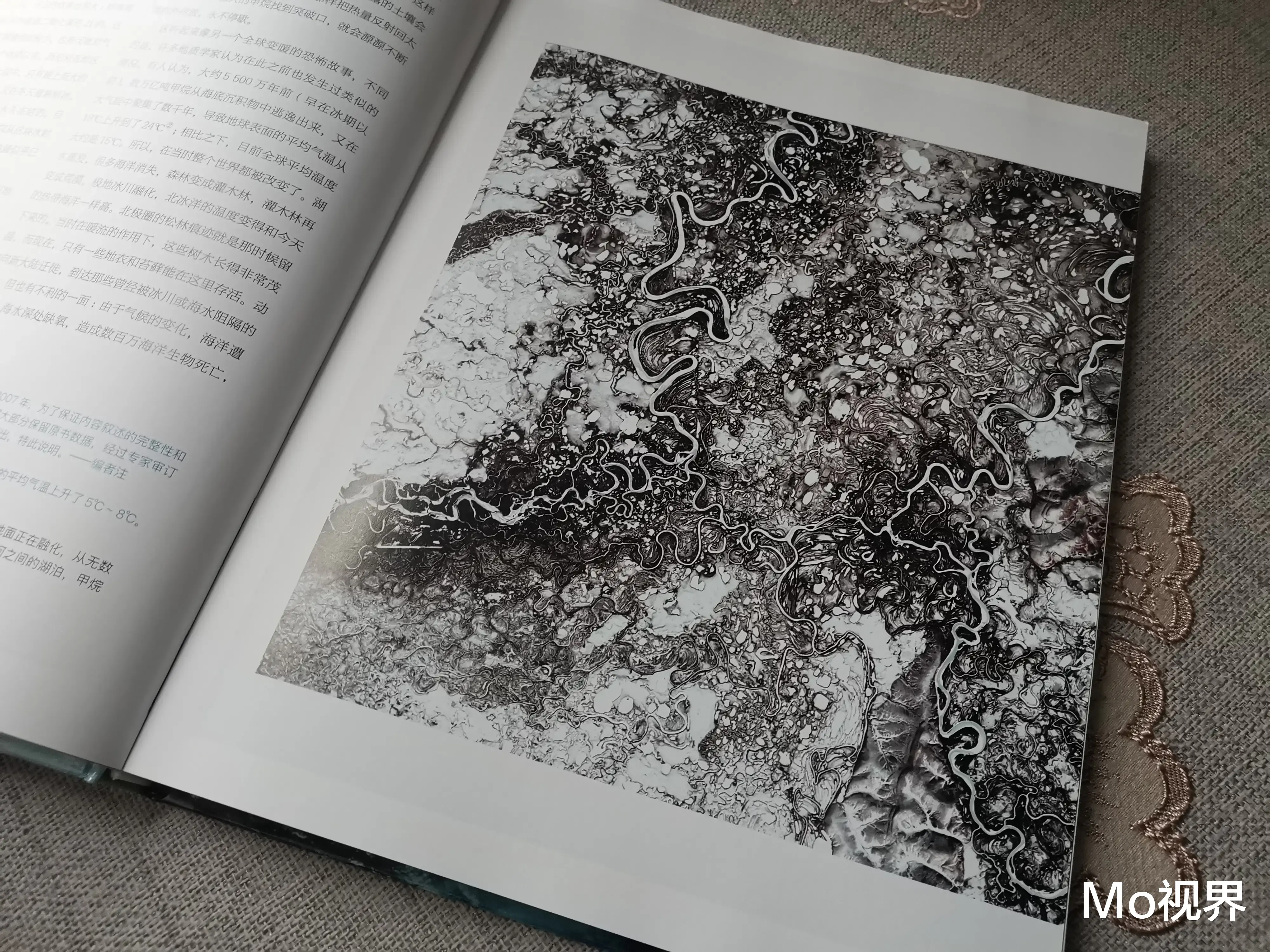

很有意思的相愛相殺的故事,同時也告訴了我們這個世界最殘酷的生存之道。不過也正是因爲有月球的存在,地球才逐漸擁有了我們能夠生存的環境。但《地球:行星的力量》這本書卻告訴了我一個殘酷的事實——月球正以每年3.8厘米的速度逐漸向遠處漂移,這意味著地球早期飄忽不定的傾斜現象將慢慢重現,從而引發災難性的冰期。

在現在全球變暖的時期裏,忽然閱讀到月球的遠離會讓地球引發災難性的冰期,我有點迷茫。但是思索片刻我卻坦然了,宇宙是無窮無盡的,至少以我們現有的科學技術,是無法發現宇宙的奧秘的,我們既然不曾擁有改變的方式,那就坦然接受地球給予我們的一切吧。

想了解地球,我們就必須了解和地球相輔相成的其他存在。除了行星,這本《地球:行星的力量》還講述了火山、大氣、海洋以及冰川的相關內容,整體來說,地球上的一些都是和行星的力量相輔相成的,就像月球影響地球一樣,行星也影響著地球上的一切,包括了火山、大氣、海洋以及冰川。

不得不說,BBC科普三部曲書籍是真的好看,因爲我們在這書籍既能夠看到簡單明了的地球科普,還能看到BBC運用高端拍攝技術曆時3年拍攝的世界各地探索地球得到的精美圖片。一邊學習一邊觀看地球的美景,一邊震撼一邊感慨我們存活的地球是一個多麽神奇的存在,這感覺簡直妙哉。