上世紀80年代的“計劃生育”政策,在過去的幾十年裏一直是備受爭議的話題。有些人認爲這個政策是對的,因爲它控制了人口增長,而有些人則認爲這個政策是錯的,因爲它限制了人們的生育自由。如今,隨著社會的發展和人口結構的變化,很多人開始重新審視這個政策。

站在今天的角度來看,計劃生育政策確實有其曆史背景。在當時,中國的人口增長速度非常快,而經濟和社會發展卻相對滯後。如果任由人口無限制增長,將會給國家帶來巨大的經濟和社會壓力。因此,計劃生育政策在一定程度上是有必要的。

然而,隨著時間的推移,社會和經濟環境發生了巨大的變化。如今,中國的人口老齡化問題越來越嚴重,勞動力短缺和養老負擔加重成爲了社會的主要問題。在這樣的背景下,國家開始全面放開生育政策,鼓勵人們生育更多的孩子。

正因如此,很多人開始質疑40年前的計劃生育。尤其是質疑那位提出計劃生育,自己卻生育了8個孩子的人——馬寅初。

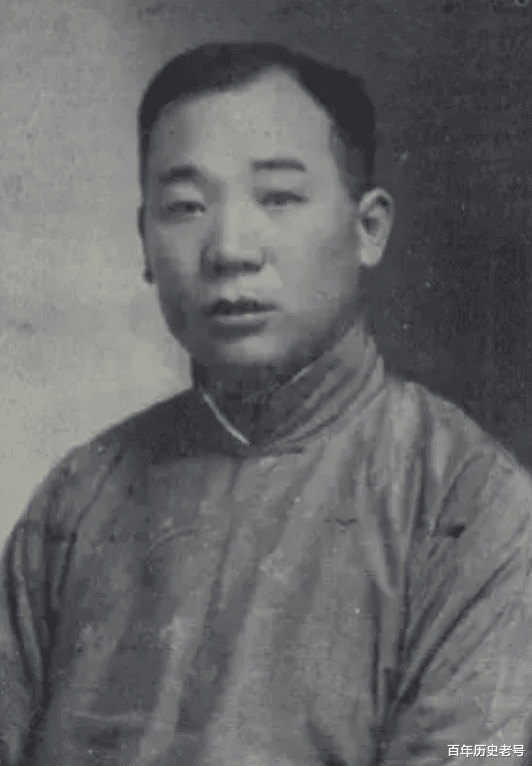

馬寅初,生于1882年的中國浙江嵊縣。自幼時起,他的父母便深知這個孩子與衆不同,對其寄予厚望。爲了栽培他,父母在馬寅初身上傾注了大量的心血,期望他能成爲家族的驕傲、國家的棟梁。

而馬寅初也確實不負衆望,他聰明過人,學識淵博。在那個年代,他以一個少年的身份,早早地展現出了卓越的才華。他熱愛學習,對待知識有一種近乎癡迷的追求,常常徹夜苦讀,不畏艱難困苦。小小年紀的他,已經擁有了遠超同齡孩子的學識和智慧。

1901年,年僅19歲的馬寅初憑借著過人的智慧和勤奮,成功考上了天津北洋大學。在大學期間,他以優異的成績和卓越的表現,贏得了師長們的贊譽和器重。後來,他被推薦至美國耶魯大學留學。在那個充滿異國風情和先進知識的環境中,他如饑似渴地汲取著知識的養分,不斷豐富和提升自己。

在耶魯大學,馬寅初展現出了驚人的才華和毅力。他先後獲得了經濟學和哲學雙博士學位,這在整個華人世界都極爲罕見。而後,他又進入紐約大學深造商學,同樣取得了不俗的成績。

1915年,馬寅初學成歸國。這位海外鍍金歸來的頂級高材生,一回國就受到了社會各界的廣泛關注和邀請。他的才華橫溢、獨特見解以及不趨炎附勢、不阿谀奉承的文人風骨,都使他成爲當時社會的佼佼者。

在學術界,他以深厚的學識和敏銳的洞察力著稱;在政界,他以直言敢谏、堅守原則的政治素養受到尊敬。無論是研究學問還是參與政治,馬寅初都展現出卓越的能力和獨特的魅力。

他敢于直言,從不畏懼權威或壓力。無論是在討論學術問題時還是在公共場合發表觀點,他都能清晰地表達自己的想法,並引起人們的共鳴和思考。這種直率的風格不僅使他贏得了衆人的尊重,也使得他在當時的言論環境中顯得格格不入。

然而,這並不意味著他不爲人所容。相反,他的清流形象反而讓他更加引人注目。人們被他的話語所震撼,被他的獨立思考所吸引。他的存在就像一股清泉,洗滌著社會的汙濁之氣,爲人們帶來了一絲清新與希望。

北京大學校長新中國剛剛成立,國內百廢待興,卻也生機勃勃。在這個曆史的關鍵節點上,北京大學向馬寅初伸出了橄榄枝,邀請他擔任這所著名大學的校長。就這樣,馬寅初以70歲的高齡,開啓了他人生新的征程。

1953年,我國進行了第一次人口普查,普查結果顯示,我國的人口數量已經達到了驚人的6億多人。這個數字震驚了整個國家,也引起了馬寅初的深思。

他敏銳地察覺到這個數字背後可能隱藏的問題。于是,他決定深入研究這個問題,他花了整整3年時間,走訪了全國各地,收集了大量的數據和資料,進行了深度調查研究。

提出“計劃生育”在1957年的一個清晨,馬寅初靜靜地坐在書桌前,手中捧著一份剛剛完成的文稿。這是他的心血之作,一份名爲《新人口論》的著作。他深知,這份文稿的內容,關乎著一個國家,乃至全人類的未來。

7月5日,這個日子將永遠镌刻在馬寅初的心中。因爲在這一天,他的《新人口論》首次在《人民日報》上與世人見面。這份報紙,不僅僅是中國人民的喉舌,更是傳遞思想、引領潮流的重要平台。

《新人口論》洋洋灑灑,深入淺出,系統性地論述了我國當時的人口問題。馬寅初不僅提出了“中國人口增長過快”的命題,更進一步闡述了這一問題的嚴重性。他並未滿足于此,還運用詳實的數據來佐證自己的觀點。

他指出,如果按照1953年國家人口普查得出的數據,中國人口的增加率是平均每年22‰的增長速度。這樣的速度,在人類曆史上都是罕見的。他進一步推算,50年後,中國的人口將達到驚人的26億。這個數字,足以讓每一個中國人感到背脊發涼。

如果按照這種生育速度繼續下去,50年後的中國將會陷入一個嚴重的危機。想象一下,那時的人們將面臨嚴重的食物短缺和貧困問題,甚至連基本的溫飽都無法滿足。這種前景讓人深感不安,也讓我們意識到計劃生育的緊迫性和必要性。

正是基于這種考慮,他堅決地主張實施計劃生育政策。他認爲,控制人口增長是解決這一問題的關鍵。只有通過計劃生育,才能有效地減少人口數量,從而減輕資源壓力,提高人民的生活水平。

爲了使自己的觀點更具說服力,他在政協會議上提出了計劃生育的觀點,並詳細闡述了其必要性和可行性。他不僅提倡計劃生育,還進一步提出了晚婚晚育、少生優生的理念。他認爲,每個家庭擁有兩個孩子是比較正常合適的,既能滿足家庭的生育需求,又不會給社會帶來過大的負擔。

在那個年代,馬寅初的觀點在國內並未引起足夠的重視,甚至在高層中也未得到足夠的重視。自古以來,我國國民對于家族觀念十分看重,家族的人口數量直接影響著家族的繁榮和衰落。因此,當馬寅初提出計劃生育的觀點時,這一觀點立即引發了各種爭議和批判。

當時,一些保守的學者甚至將馬寅初視爲反面教材,對他的觀點進行猛烈的抨擊。他們認爲,計劃生育不僅違背了我國的傳統觀念,而且可能會對國家的發展産生負面影響。他們擔心,如果實行計劃生育,會導致人口數量減少,進而影響國家的經濟發展和社會穩定。

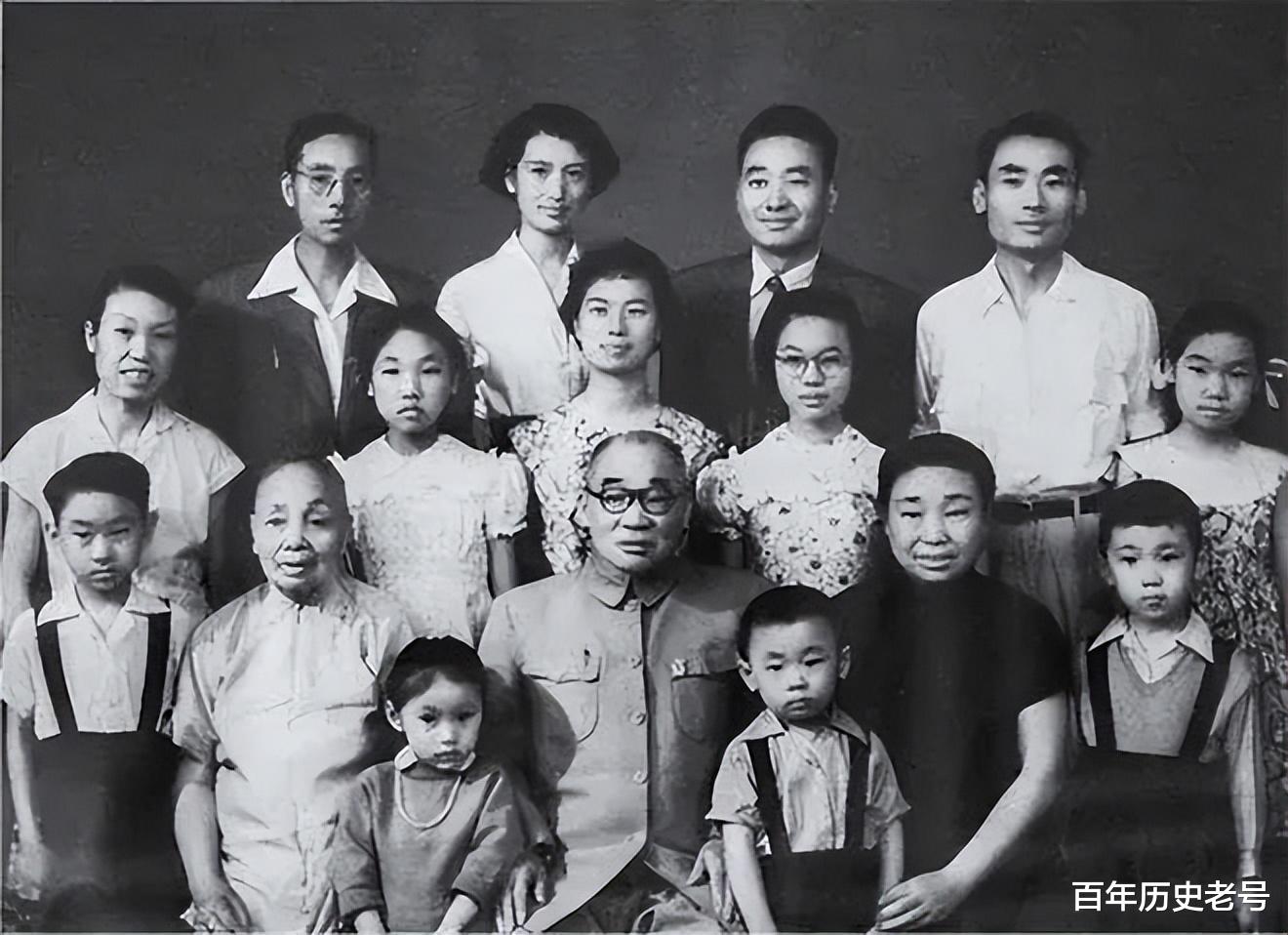

生育8個孩子然而,計劃生育的提出者馬寅初,卻因擁有8個孩子而備受诟病。馬寅初在很早的時候,家裏就已經爲他安排了一門親事。

結婚之後,他的妻子爲他生育了3女1男。然而,不幸的是,他們的小兒子早早地夭折了。面對這樣的打擊,他的妻子心痛不已,竭力勸說馬寅初納妾,以便爲馬家延續香火。

在妻子的百般勸說下,馬寅初最終同意納妾。于是,王忠貞走進了馬家的大門。王忠貞的到來,爲馬家帶來了新的生機。她溫柔賢惠,細心照料著馬寅初的生活,同時也爲他生育了4子1女。

這樣算下來,馬寅初一共生育了8個孩子。正因如此,當馬寅初提出“計劃生育”時,這一觀點直接引發了社會上的強烈抨擊。

計劃生育這一概念,在當時的社會背景下,被視爲對傳統家庭觀念的挑戰。許多人認爲,生育是每個人的自由,國家無權幹涉。因此,馬寅初的觀點在當時的社會中引起了軒然大波。

面對衆人的質疑和抨擊,馬寅初並未退縮。他堅信自己的觀點是正確的,堅信計劃生育對于國家的發展是必要的。在這個過程中,他的好友胡適和郭沫若都站出來爲他辯護,爲他解圍。

胡適和郭沫若都是當時的文化名人,他們的支持無疑給馬寅初帶來了不少的安慰。然而,即便有了他們的支持,衆人的批判依然沒有平息。馬寅初承受著巨大的壓力,但他依然堅定地走著自己的道路。

時間是最好的證明。又過了十余年,國家開始深刻地意識到,人口問題已經成爲制約發展的重大難題,計劃生育的重要性逐漸凸顯。

1978年,那是一個曆史性的轉折點。國家決定將“計劃生育”政策正式納入法律範疇,如同爲狂野的馬匹套上了缰繩,爲國家的未來發展鋪設了穩健的道路。

1982年,計劃生育政策被正式確定爲我國的一項重要國策。這一決策的出台,標志著國家對人口問題的重視達到了一個新的高度。然而,就在這一年,馬寅初先生離開了人世,享年101歲。

在計劃生育政策實施之初,我國實行的確實是“一孩”政策。這個政策對于當時的社會來說,無疑是一個巨大的變革。在那個時候,每個家庭只能生育一個孩子,這不僅改變了人們的生育觀念,也深刻地影響了社會的發展。

隨著時間的推移,社會經濟發展形勢發生了變化,計劃生育政策也隨之調整。從“一孩”政策開始,逐步向“一孩半”政策過渡。在這個階段,家庭可以生育一個孩子,但如果第一個孩子是女孩,那麽家庭可以生育第二個孩子。這個政策的出台,在一定程度上緩解了人口增長的壓力,同時也考慮到了農村地區對于男孩的偏好。

再後來,計劃生育政策進一步調整,從“一孩半”政策向“兩個孩子”政策過渡。在這個階段,除了特殊情況,每個家庭都可以生育兩個孩子。這個政策的出台,是爲了應對人口老齡化問題,促進人口數量的合理增長和社會經濟的可持續發展。

計劃生育政策的調整,不僅體現了我國政府對人口問題的重視,也反映了社會發展的需要。政策的實施過程中,也面臨著諸多挑戰和困難。但是,通過不斷的努力和探索,我國成功地實現了計劃生育政策的調整和優化,爲社會的可持續發展奠定了堅實的基礎。