1969年傍晚,一個普通的農民在安徽亳州的家裏,爲支持“深挖洞、廣積糧”的口號,決定在自家後院挖防空洞。最初的時候,一切都進行得很順利,他用著最簡單的工具,努力挖掘爲將來的需要做好准備。

然而,挖了一會,他感覺腳下的泥土越來越松軟,他停下手中的鐵鍬,蹲下來細細觀察。驚訝的發現,土壤中摻雜著幾塊青磚。這些青磚看上去古老而滄桑,散發著一股曆史的氣息。

農民心中湧起一種莫名的敬畏之情。他明白,這些青磚不是簡單的建築材料,而蘊含著無數故事和傳說。或許,這片土地曾經有過一段不爲人知的曆史,被歲月所掩蓋,直到此刻才被挖掘出來。

農民放下工具,默默地凝視著腳下的青磚和松軟的土地。在這個平凡的傍晚,一種超越時空的聯系似乎在他心中建立起來。他不再只是簡單地挖掘防空洞,而是在經曆著一場心靈的曆險,與過去的故事相遇,與曆史的沉澱對話。

當夜幕漸漸降臨,星空閃爍,農民默默地繼續著他挖掘的工作,內心卻湧動著一種前所未有的力量,仿佛在尋找著遠古的記憶和智慧。在這一場普通的挖掘中,他仿佛找到了心靈的棲息之所,與曆史相遇,與時代對話。

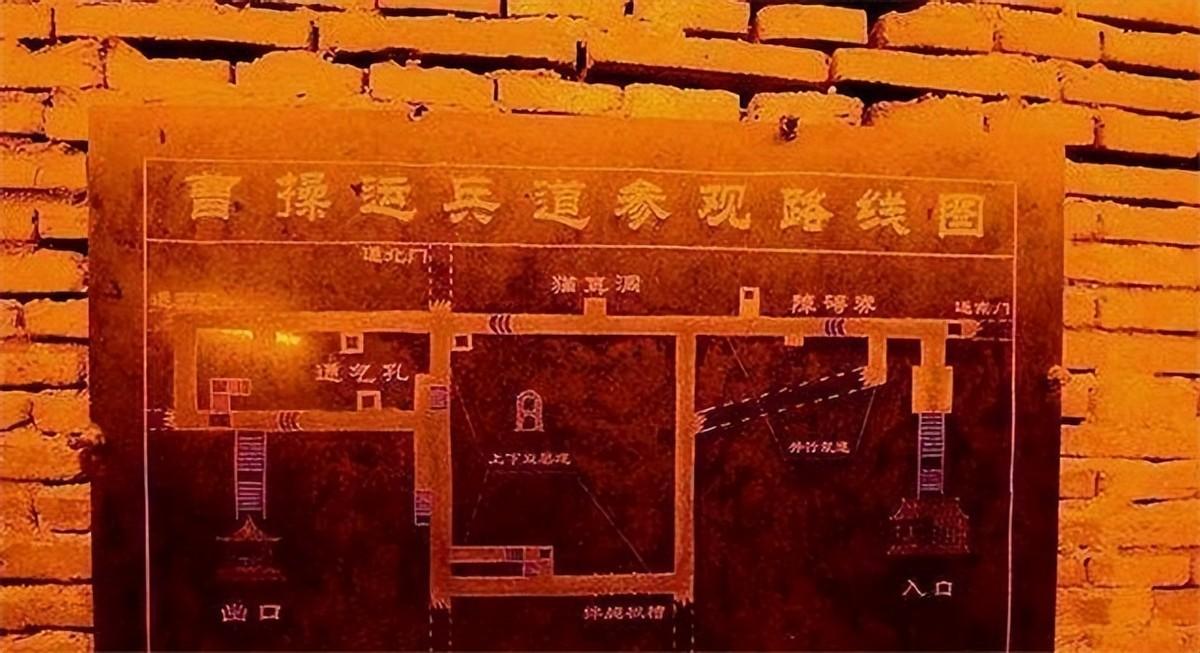

古老的地道老農立刻上報政府,隨後得到了當地政府的批准和支持。經過整整一年的清理和挖掘工作,這條古老的地道最終展示出了它神秘而令人著迷的一面。

專家們詳細檢驗了這條地道,並基本上一致認爲它建于東漢晚期,是一條用于軍事目的的道路。這條地道最初是以土木建設的,但是經曆了唐宋時期多次的修整,最終使用青磚加固了原本的木質結構。

這使得這條地道留下了各個朝代的印記,成爲我國曆史最悠久、規模最宏大、保存最完好的地下軍事建築之一。因此,人們形象地將其稱爲“地下長城”。

通過專家的檢驗,這條古代地道與曹操有著緊密的聯系。在公元216年,曹操迎接漢獻帝遷都許昌後,面臨一個令人困擾的問題:許昌四周都是平原,缺乏險阻之地。

謀士郭嘉建議實施“地下用兵”計劃,曹操立刻領悟了其意圖,隨即下令士兵在許昌城周圍秘密挖掘地道,用于訓練、隱藏和調動兵力。這條地道最初被用于轉運士兵,因此被曆史學家稱之爲曹操地下運兵道。這一發現爲我們深入了解古代戰爭策略和曹操的軍事布局提供了重大線索。

在長達數年的時間裏,曹操的地下運兵道不僅用來轉運士兵,還被用于布置伏兵、傳遞情報和其他秘密軍事行動。曹操爲了確保這條地道的安全,采取了嚴密的保密措施,只有他信任的高級將領和情報人員才知道該地道的具體位置和用途。

隨著時間的推移,曹操地下運兵道逐漸成爲他在許昌的重要軍事基地之一。在戰亂頻生的時期,這條地道發揮了重要的作用,保護了曹操在許昌的統治地位。即使在曹操去世後,這條地下長城仍然被繼承者所保留和使用,成爲曹氏勢力在許昌的重要基地之一。

然而,南宋嘉熙四年(1240年),命運的輪盤卻在黃河岸邊轉動著。一場無情的洪水,像是來自古老神靈的怒吼,將亳州城淹沒在洶湧的波濤之下。古老的城牆在洪水的沖擊下搖搖欲墜,城內的百姓無不驚恐逃竄。而就在這場災難之後,曹操地下運兵道被泥沙掩埋,在地下沉睡了整整七百多年。那是一條運兵通道,隱藏在亳州城的地底深處,曾經連接著城內外,方便軍隊調遣。然而,黃河的鋪天蓋地的怒潮卻毫不留情地將通道淤塞,將它永遠封存在曆史的塵埃之中。

曹操運兵道經曆了歲月的漸長和修繕加固,但難免出現損壞的情況。曆經朝代更叠,這條道路承載了多少曆史的沉澱和文化的積澱。每一塊石頭、每一絲風吹草動都透露著古老的滄桑之感,喚起人們對過往歲月的無限回憶。

然而,曹操運兵道現在正面臨著威脅,其中一個威脅來自于自身問題。經過幾千年的時間,曹操運兵道的地道大部分區段已經嚴重受損,許多牆壁出現了裂縫、灰縫惡化等問題。如果不加修複,這條道路將可能在未來消失無蹤。

另一個威脅來自于城市規劃。盡管國家文物部門規定了文物保護範圍內不能有其他建築物,但曹操運兵道所在的亳州城區地下通道布滿,很難保證其表層或附近沒有建築存在。曹操運兵道的威脅源于自身問題和城市規劃,對其保護和修複提出了更大的挑戰。面對這樣的威脅,我們應該珍惜這份曆史的遺産,致力于傳承下去。

只有通過加強修複和保護,讓它永久地屹立在曆史的長河中,才能繼續見證著時代的變遷,讓人們深切感悟到曆史的重量和歲月的深沉。曹操運兵道不僅代表了一個地區的曆史,更是整個中華民族的珍貴文化遺産,我們有責任共同努力,保護它,傳承它。

如今,這段曆史悠久的地下運兵道被認爲是古代軍事工程的傑作,也成爲曆史學者們研究的重要對象。它見證了曹操那個時代的智慧和戰略眼光,也爲後人留下了寶貴的曆史遺産。