我們不能說所有活在理想中的人是非常擰巴的,但是我們可以說所有活在理想中卻無法扭轉現實的人是非常擰巴的。這裏無所謂區別他的主張正義性與否,單純從一個人的理想與他所處的現實的差異性出發,如果不能在其中找到中和或者說是一種可以慰藉的答案,那麽他的人生注定是非常悲劇的。

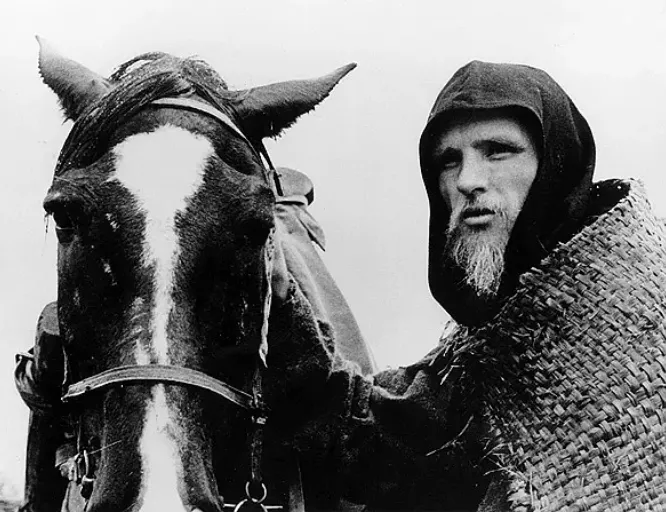

今天給大家推薦的影片《安德烈盧布廖夫》講述的就是一個此類故事。在十五世紀,俄羅斯著名的畫師安德烈盧布廖夫爲莫斯科教堂作畫,他本身作爲一個畫師,尤其是在一個宗教國度裏知名的畫師,在工作期間受到了貴族般的待遇,然而這種待遇並沒有讓他高興起來,原因就在于作爲一個畫師,作爲一個爲教堂作聖像的畫師,他不得不活在現實當中。在現實當中,並沒有出現如同自己的畫作那樣美好的境遇。

十五世紀初葉,俄羅斯人遭受到鞑靼人鐵蹄的踐踏,這種慘烈的民族沖突對于安德烈盧布廖夫來說是非常讓他震驚的。作爲一個傳播者,作爲一個崇尚宗教文明的傳播者,他顯然是對于眼下民衆們所受的疾苦非常同情地,然而這種同情僅僅是同情,他並沒有能夠用自己的力量做出任何改變,一切發生在眼皮子底下的故事並沒有因爲他的畫作而有任何的幸免,于是,安德烈盧布廖夫陷入到了深深的悲痛當中無法自拔了。影片就是以這個故事爲藍本,爲我們講述了一段關于俄羅斯民族的史詩。

思考本身就帶著某種痛苦的因素,原因在于我們思考的時候無法回避的是現實與理想的割裂,任何一個人如果進入到了思考的境界,就必須面對眼下的現實與自己的理想之間永遠存在著某種鴻溝,這種鴻溝是無法逾越的。而這種無法逾越的鴻溝的存在就意味著思考者的現實與理想之間永遠無法妥協與改變。

思考者去思考,主要的原因在于他們對現實的某種不滿,以及對于理想的某種渴求,然而當他們越是信奉自己的理想,或者越是痛恨自己所處的現實的時候,這種痛苦就會越發的濃重,然而卻是無解的,無解的濃重的痛苦就會成爲思考者的痛苦的根源,然而他越是思考就越是無法停止思考,這也是思考者陷入到死循環的悲劇源泉。

如何能將思考者從他們自己的世界裏拉回來呢?本片給出了一種答案,那就是讓思考者做出一點改變,改變什麽呢?改變自己思考問題的方式,思考在于給行動一種驅動力,而不是僅僅存在于思考本身。如果沒有行動上的驅動,那麽思考就會陷入到一種自嗨的境地。想了很多問題的人如果在現實中沒有絲毫的改變,那麽這種想象不過是沉溺于自己的世界裏無法自拔罷了。

安德烈盧布廖夫的思考最終驅動的是他對于自己的事業的更加忠誠了,將現實中發生的故事通過自己的畫作保留下來,且不斷地完善自己的敘事,這本身就是對于思考的一種實踐。即使是這種實踐對于顯示本身的影響並沒有立竿見影的效果,但也算是一種實踐,只有這樣,思考本身才會被賦予意義。

善于思考的人,尤其是傳播文明者中的善于思考的人,一定會將自己思考的結果與當下的現實相互結合的,如果沒有行動爲思考做出實踐,那麽思考本身就無法被驗證,不論自己的理論多麽的完美,始終都是要用實踐來爲自己證明的。沒有實踐的行動本身不值得去崇尚,而沒有行動的實踐也會逐漸的迷失方向。思考者需要做的就是從實踐與行動中找到平衡,努力讓這兩者之間有所關聯,而不是相互對立。

現實世界很多時候是不會跟隨我們的思考而有絲毫的改變的,這個時候難道就不去思考了嗎?不是的,這個時候,就需要我們其中的思考者從自己做起,從自己的身邊的事情做起,如果我們崇尚一個對于整個現實世界都有益的理念,那麽我們最需要做的就是讓自己成爲這個理念的踐行者,只有當自己去真正的踐行這個理念的時候,這個理念才是活生生的,否則,更多的理念不過是一種存在的問題,只有實踐才能檢驗這種問題在現實中的意義。

然而很多時候,我們當中的一部分人自诩爲思考者,然而他們卻不願意讓行動來檢驗自己的理念是否可行。喊出一個口號是很簡單的,但是真正要實踐自己的口號卻是困難的,如果沒有實踐而僅僅是對于口號的呼喊,那就如同本片中前半部分看到的滿目瘡痍以及自己內心憤懑的安德烈一樣,這種憤懑並沒有對現實有絲毫的改變,因此這是無意義的。

要書寫文明,總是要面對現實困境,而要面對現實困境,自然是需要對于眼前發生的一切有一種思考驅動之下的實踐作爲支撐,如果沒有實踐,思考的意義不大,文明源于對現實的一點點的不斷決的改變,而我們如果要對于文明有所貢獻,何不如思考之余,讓改變現在就發生。

……

你好,再見