中國高鐵裏程已突破兩萬公裏,約占世界高鐵總裏程的六成以上,位居世界第一。高鐵與其他鐵路共同構成的快速客運網已基本覆蓋50萬以上人口城市。連日本專家都很欽佩地表示:中國基建不可怕,可怕的是能修出高鐵過高原、通沙漠!

相信大家小時候都玩過積木,或者用泥巴堆城堡之類的,很容易就能夠明白做基建不是這麽輕松的(特別是高原和沙漠地區)。高原凍土容易因爲熱脹冷縮等原因影響材料穩定性,沙漠則直接就是地面松軟沒辦法正常修建物體。中國人完全不懼這兩種環境,青藏鐵路修建出來之後就已經震驚了世界基建人,他們居然還在沙特的委托下,把高鐵修進了沙漠,並且運行中都不用減速,照樣飙上三百公裏,簡直就像是天方夜譚一樣。

中國高鐵之所以能後來者居上,有一條極關鍵的因素:中國的鐵道兵最牛。你想呀,中國的高鐵是誰承建的?中國鐵建股份有限公司。中國鐵建股份有限公司從何而來?中國鐵道兵。熱帶、寒帶、溫帶、亞熱帶、凍土帶、沙漠、高寒、低濕、原始從林、地震帶、“地質博物館”、“世界屋脊”、“世界峽谷”、“火焰山”、“水簾洞”、瘴氣區、無人區……如此錯綜複雜的環境,一般的私營土建公司見都沒見過,還想去征服,跨出國門?沒有繼承了鐵道兵老傳統的國營鐵建公司,“中國高鐵戰略”就是紙上談兵。

始建于解放戰爭

鐵道兵誕生于解放軍最需要的時候。抗日戰爭勝利後,挺進東北的八路軍、新四軍及東北抗日聯軍教導旅等部于1945年10月31日組成了東北人民自治軍。爲保護當時東北境內鐵路運輸的安全,東北人民自治軍以一部兵力于同年12月20日組成了東北人民自治軍護路軍。

1948年夏天,解放戰爭來到了一個關鍵的轉折點:經過4年艱苦奮鬥,林彪的東北野戰軍已經發展到75萬,從數量和質量上都全面碾壓東北的50萬國軍。因此,我軍決定在東北首先打響最終決戰,這就是後來大家熟知的遼沈戰役。

打贏很輕松,但是不能放這50萬國軍逃離東北。自古以來,大軍想要從陸地進出東北,只能從錦州經過,東野只要拿下錦州,東北國軍就插翅難飛。那個時候,東北野戰軍部署基本靠走,而東野的主要基地又遠在松花江以北,距離錦州直線距離接近700公裏。這個距離意味著,如果單靠步兵用腳走,最快最快也必須要20天以上。想要隱蔽而快速部署數十萬大軍,最好的辦法就是用鐵路。

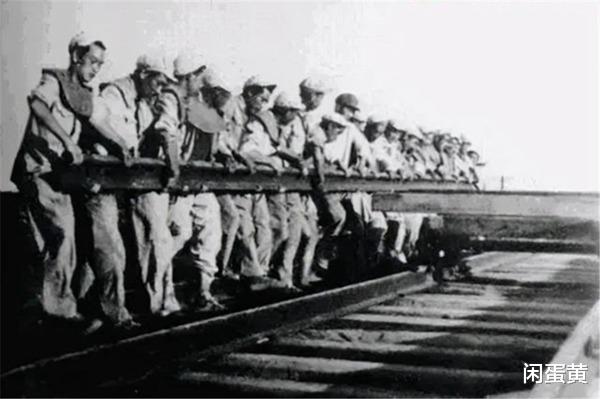

1948年之前,解放軍幾乎不用鐵路,還把鐵路當成了主要的破壞對象——因爲用鐵路的主要是國軍,只要拆壞鐵路,就能有效阻止國軍的兵力調動。想要打好遼沈戰役,就得打錦州。想要打錦州,就得修鐵路。想要修鐵路,就得有專門的隊伍。1948年7月5日,東北人民解放軍以原東北人民自治軍護路軍爲基礎,另外補入了部分二線部隊和鐵路技術幹部、技術工人,組成東北人民解放軍鐵道縱隊。國民黨在東北幾年都修不好的鐵路,僅僅1個月就被鐵道縱隊給修好了。1948年9月,通往錦州前沿重鎮義縣的鐵路已經順利通車。

東野3縱、2縱5師、6縱17師和炮兵縱隊,連同7000萬斤糧食、11000噸油料、1000萬發子彈、15萬枚手榴彈、20萬發炮彈、5萬斤炸藥、100萬套棉衣、棉帽和棉鞋以及大量的醫療和通訊器材在四平、梅河口等車站秘密裝車。爲了絕對保密,運送部隊的列車全用棚車,開車前車門加鎖,貼上封條。列車運行時看不到部隊人影,聽不到說話聲音,就連鐵路員工也不知道運的是什麽。遼沈戰役的第一炮在義縣順利打響,一個月後錦州陷落,不到2個月整個遼沈戰役結束。

遼沈戰役讓解放軍徹底意識到鐵路對于現代戰爭的重要意義,東野剛剛成立的鐵道縱隊一下就變成了成了全國解放軍的香饽饽。1949年4月,鐵道縱隊正式擴編爲中國人民解放軍鐵道兵團,由軍委鐵道部直接領導。鐵道兵團的口號也是簡潔明了:“野戰軍打到哪裏,就把鐵路修到哪裏”。

盡管手上並沒有槍,但是鐵道兵同樣在戰鬥,時間就是他們的敵人,鐵路就是他們的戰場。他們從來沒有“修複”這樣的任務,每一次的任務都是在“搶修”,在有限時間之內必須通車。不通車不行,因爲大軍就在後面等著呢!

舊社會把人變成鬼,新社會的英雄部隊,可以把鬼變成人民的英雄。在南方,白崇禧親自部署破壞的,號稱沒有3年無法修複的粵漢、湘桂鐵路,鐵道兵只用了5個月就全部修好了。在這群鐵打的漢子面前,沒有修不好的路,沒有架不起的橋。

抗美援朝,美國負責炸橋,鐵道兵負責修路

1950年春夏,全國各地基本解放,解放軍准備裁軍複員的工作。于是,中央財經委員會向政務院和軍委建議,打算讓鐵道兵團全部複員,實行企業化管理。

消息傳到鐵道兵團,一時間群情激憤。明明是參軍入伍,怎麽我們就要變成老百姓了,這哪行啊?鐵道兵團組建以來,共修複鐵路1629公裏、橋梁976座、恢複信號232站,已經是成規模的技術兵種,保留鐵道兵團,對國家是有利的。鐵道兵團司令員兼政委滕代遠,在財經委員會上反複勸說,同時以兵團黨委的名義建議軍委,保留兵團番號和部隊編制。他甚至跑去見毛澤東,說一旦爆發戰爭,鐵道兵團可以隨時上前線搶修鐵路,這對戰爭成敗很重要。

毛澤東非常重視滕代遠的意見,和其他同志反複商量之後,最終在9月18日通過軍委下令,正式規定鐵道兵團是國家兵種之一,兵團歸軍委建制。決定留下鐵道兵團還有一個重要的原因,就是6月25日朝鮮戰爭爆發。同年10月25日,志願軍入朝參戰。在首批志願軍參戰後不到半個月,鐵道兵團就收到了入朝的命令。

跟在國內偶爾出現的國軍飛機完全不同,美軍空軍是把破壞後勤線路作爲戰略任務來執行的。在鐵道兵入朝之前,朝鮮對美軍的轟炸毫無辦法,整個鐵路線被炸得粉碎,原先960公裏長的鐵路能夠通車的剩下不到300公裏可以使用,基本就是癱瘓狀態。很快,美軍空軍就發現,北朝鮮炸毀的鐵道修複速度變快了,有時今天剛炸的橋,第二天就已經被人修好;有時這邊顯眼的橋沒修,可旁邊不顯眼的地方又冒出一座新橋。

爲了阻止鐵道兵修橋,美軍飛機甚至開始混投瞬發炸彈和定時炸彈,意圖幹擾鐵道兵修橋行動。顧名思義,定時炸彈剛扔下時不會引爆,具體什麽時候引爆沒人知道。拆彈非常危險,不拆吧又影響維修進度。鐵道兵對付定時炸彈的辦法非常純樸——搬走。不過,並不是每個戰士都這麽幸運,很多炸彈在搬運時爆炸了,可鐵道兵從來沒有怕過。

跟美軍飛機打交道久了,鐵道兵也摸清楚了敵人的路數。在搶修清川江、東大同江的橋梁時,鐵道兵白天主動把幾段橋梁拆了下來,等到晚上,他們再快速地把那幾段橋給安回去。後來,志願軍的戰士甚至還不滿足,研究起了清川江的潮汐規律,在水下蓋橋。志願軍按照潮汐低點水位把橋建起來,到了漲潮的時候,這座橋完全就在水面以下,不要說從空中了,在地面上都看不到。

抗美援朝最終勝利,鐵道兵團起碼有三分之一的軍功章,畢竟後勤是現代戰爭中最關鍵的一部分。1953年末,脫胎換骨的鐵道兵回國,鐵道兵的峥嵘歲月才剛剛開始。

威名遠揚的第一仗:鷹廈鐵路

新中國成立初期,全國鐵路營業裏程數才2.28萬公裏,其中近1.2萬公裏是以中長鐵路爲核心的東北鐵路。而同期的印度,鐵路運營裏程數達到5.47萬公裏。美國更狠,鐵路早已過了40萬公裏的巅峰期,開始拆除經濟效益不高的鐵路線。

抗美援朝結束後,彭老總曾給軍委的報告中建議,鐵道兵“平時人數少,保存骨幹進行技術訓練,以備戰時按需要擴大。”然而,周總理不同意,批示:“即使朝戰停止,鐵道部隊在國內修路仍有極大作用,特別是內蒙、西北、東北修路更需要他們,因此,此事似應從長計議。”是呀,如果鐵路不能鋪遍全國各地,雲南、福建、東北等邊疆省份,可能永遠都不會交流,繼續過著與世隔絕的半獨立生活。解放軍要守護邊疆安穩,也會非常艱難。誰來修呢?鐵道部隊。尤其是任務艱巨、危險系數高的鐵路項目,只能交給鐵道部隊來修。

1953年9月9日,根據政務院和中央軍委的命令,中國人民志願軍鐵道兵團、6個鐵道工程師和獨立橋梁團,整編成中國人民解放軍鐵道兵,次年2月調新疆的王震回來,出任鐵道兵司令兼政委,徐斌爲參謀長,下轄10個鐵道兵師、1個橋梁獨立團、1所鐵道兵學校,全軍共8萬人。

那時美國軍艦經常在台灣海峽瞎晃悠,蔣介石有美國撐腰鬧著要“反攻大陸”。既然要打仗,那麽廈門就是戰爭的最前線,必須保證武器和物資能按時運到廈門。所以,毛澤東給王震的第一個命令,就是修建江西鷹潭—福建廈門的鷹廈鐵路,1957年底必須通車。周總理曾經說過,解決台灣海峽封鎖問題要靠“二王”,一是靠王炳南在華沙和美國談判;一是靠王震率領10萬大軍搶建鷹廈鐵路。

福建的地形被稱爲“八山一水一分田”,在絕大多數地方,只要你放眼望去,地平線上一定是起伏不定的大小山丘。而當年的廈門島更是四面環海,進出只能靠渡輪小艇,鐵路線必須跨海而過。因此,王震和10萬鐵道兵的任務就是:移山填海。接到命令,王震直接把司令部搬到福建黃平。經過勘察,鐵道兵認爲單靠人力不可能按時完成,必須采用以前從未用過的手段:大爆破。

盡管從未先例,但王震讓鐵道兵仔細論證,大膽去做。幾百噸的炸藥,連箱子一起整齊地碼在山頭,信號兵一聲:預備,放!福建,從此山河變道。116處大爆破後,鐵路線上所有的高大山頭一掃而空,爲鷹廈鐵路的按時開通提供了可能。

拿下了大山,接下來就是打通小山,尤其是武夷山大禾山隧道這個攔路虎。大禾山隧道全長1460米,看起來不長,但大禾山是清一色的花崗岩。當年可沒有盾構機,用人力鑿的話,平均日進度只有1.7米,遠遠趕不上計劃。王震做了兩手准備:

第一是向中央部門申請,請來蘇聯專家和技術人員,並且調來風槍、壓風機、通風設備等機器,用技術和機器取代人力。第二是在工地開展勞動競賽,王震把鐵道官兵分成4班,人歇機不歇的輪番上陣。

“風槍”實際上是一個幾十斤重的沉甸甸的鐵家夥,使用時需要3人一組,一起硬頂著震動和碎石一點一點往裏鑽。爲了鼓勵鐵道官兵,王震親自走進隧道,扛起風槍打炮眼。等結束勞動走出隧道的時候,王震已經成了泥猴。堂堂司令員都親自上陣了,其他人還等什麽。勞動熱情和機器設備結合起來,結果工程日進度由1.7米躍升到5.8米,有的地方甚至達到19米。原定600天的隧道工程,235天便完工,比預計工期提前了118天。移山的難題基本解決,下一個工作是填海。

鐵道兵大多沒有乘船經驗,難以把石頭從船上推落。然而,聰明的勞動人民很快有了辦法,他們幹脆利用船在海中的搖晃,把石頭運到指定位置之後切斷繩索,讓巨石自己晃進海裏。就這樣,廣大軍民用極其簡陋的工具向大海抛下整整一百萬立方米石塊,一條白玉般的海堤出現在廈門的碧海藍天之間。

1956年12月9日,鷹廈鐵路正式通車,廈門島迎來了千百年來的第一列火車。兩年之後,台海局勢緊張,中央一聲令下,無數炮彈和裝備經鷹廈鐵路運到福建,爲解放軍“炮擊金門”提供了物質基礎。

江西鷹潭原本是人口不足萬人的小鎮,隨著鷹廈鐵路的通車,鷹潭迅速成爲江西的交通樞紐,以及福建進出省物資的集散地,人口一路攀升到現在的115萬,GDP近千億元。廈門更不用說,一個遠離大陸的海防前線,50年代只有幾十家工廠,到了1988年竟然有1000多家工廠,出口創彙6億美元。現在已經是中國經濟特區、副省級城市了。

大三線奇迹:成昆鐵路

鷹廈鐵路連接起東南半壁,成昆鐵路則貫通了西南數省。成昆鐵路不是連接成都和昆明,而是要用一條鐵路,把沿線的資源、民族、經濟都聯系起來。

新中國剛剛成立就在朝鮮跟美帝幹了一架,這一仗確實打出了解放軍的名氣,但從此美國和中國的關系也隨之進入了冰點,美國不斷在東部沿海地區進行騷擾。1964年,美國在越南搞事情的力度越來越大,眼看著就要親自下場,邊境危機再起。更糟糕的是,自從1956年以後,蘇聯和中國的關系也越來越差。到了1964年,蘇聯已經把百萬大軍放在了中蘇邊界,准備進行“外科手術式”核武打擊。

毛澤東很著急,于是發起“三線建設”,准備中國遭遇戰爭時,依托西南地區,進行最後的抵抗。大三線建設的核心被稱爲:“兩基一線”。這“一線”,指的就是成昆鐵路線。

成昆鐵路北起成都,需要跨過岷江、青衣江、大渡河,橫貫大小涼山;再跨牛日河、安甯河、過金沙江,穿越龍川江峽谷、橫斷山脈,最終南接昆明。其路線上的地質情況複雜到沒法想象,線路所經區域甚至有“露天地質博物館”之稱。蘇聯專家甚至嘲笑中國人瘋了:“即便建成了,狂暴的大自然也必然使它變成一堆廢鐵。”

主席堅定地認爲成昆鐵路是大三線建設的核心工程,他對三線建設總指揮彭德懷說:“成昆鐵路修不好,我睡不好覺。沒有錢,把我的工資拿出來,沒有路,騎毛驢去,沒有鐵軌,把沿海鐵路拆下來,一定要把成昆鐵路打通。”1964年四季度,完成擴編的30萬鐵道兵從全國各地陸續開向成昆鐵路沿線,鐵道兵們喊出的口號就是:早日修通成昆路,讓毛主席睡好覺!

沿線的山體陡峭到一個班爬上去,都找不到落腳的地方。爲了盡可能接近施工現場,鐵道兵戰士便用繩子綁在身上,在傾斜45度的山體上開鑿立足之地。有了立足之地,鐵道兵還要在山體上開鑿炮眼。由于道路崎岖,大型設備很難運上去,鐵道兵戰士就用錘子和鋼釺鑿,每組每天可以鑿2尺深。爲了趕進度,鐵道兵戰士甚至犧牲自己的健康,放棄耗時費力的水風槍,直接用幹風槍鑽眼。而這些灰塵吸進肺裏,會造成肺部不可逆的傷害。

就這麽一點點的鑿、一點點的炸,鐵道兵戰士們建起427條隧道、991座橋梁,總長度約400公裏,幾乎占了成昆鐵路的三分之一。1964年,著名數學家華羅庚參觀完成昆鐵路,被鐵道兵的精神深深打動,充滿感情地說:“大家公認我是一個數學家,多難的數學題,我都可能解出來。但是我無法解出,鐵道兵戰士對黨和人民的忠誠。”

1970年7月1日,全長1083公裏的成昆鐵路全線通車。爲了建設這條鐵路,1100多名鐵道兵戰士付出了寶貴的生命。這意味著,每公裏鐵路下面,都有一位鐵道兵烈士的光榮身軀。成昆鐵路通車的同一年,東方紅一號衛星發射成功,標致著我國擁有了通過火箭發射氫彈的能力。

三線建設的成果和中國核威懾能力的出現,讓已經做好進攻中國准備的蘇聯最終偃旗息鼓。而美國則深陷越戰泥潭,美蘇聯合夾擊的巨大風險實際上就消失了。當然,中國並沒有掉以輕心,仍然持續大三線建設。一直到1980年,在內地建立起一套完整的國家科研軍工生産體系後,大三線建設才真正結束。

在1970-1980年間,鐵道兵們兵分幾路,繼續書寫著輝煌:一部三上青海高原,修建了青藏鐵路;一部挺進天山南北,修建了南疆鐵路;一部轉戰長城內外,修建了京通鐵路。在1979年,鐵道兵再度奔赴戰場,執行了中越自衛還擊戰鐵路保障任務。

如果50年代撤銷鐵道兵的番號,完全讓鐵路建設市場化,鷹廈鐵路和成昆鐵路未必能修的如此順利。因爲市場化動員屬于純利益關系,即便人民群衆願意爲國做貢獻,一旦遇到需要巨大犧牲的工程,總不能老讓人民群衆無私奉獻吧。軍隊就不一樣了。我軍的優良傳統是人民子弟兵爲人民服務,只要一聲令下,鐵道兵不問艱苦,直奔工地。截止到1980年,中國鐵路運營裏程數達到5.33萬公裏,其中新中國修建3萬公裏,而鐵道兵修建的就有1.25萬公裏,占新中國修建裏程數的三分之一,幾乎都是艱苦危險的路段。這就是鐵道兵給中國留下的最大遺産。

永不消逝的番號

1982年12月國家發布了《關于鐵道兵並入鐵道部的決定》,鐵道兵這一編制正式從陸軍中取消。鐵道兵集體轉業,各級部隊分別改爲鐵道部工程指揮部、鐵道部工程局。1989年7月1日,鐵道部撤銷基本建設總局,改制成爲中國鐵路工程總公司。2007年9月,中國鐵路工程總公司獨家發起成立了中國中鐵股份有限公司。12月,中國中鐵在滬港兩地成功整體上市。

明白了鐵道兵的偉大意義,就更容易理解鐵道兵撤銷的原因。因爲鐵道兵是國家危難時需要的部隊。在八十年代,我國已經熬過建國初期的大危機,經濟發展開始走上正軌,就不需要再和打仗時期一樣拼命了。雖然鐵道兵們脫下了軍裝換上了工裝,工程建設器械也越來越高科技,但心中不變的依然是堅韌不拔、爲國爲民的鐵道兵精神。

人民的鐵道兵修鐵路,人民的鐵路爲人民。