在1945年的春天,隨著蘇聯紅軍的堅定步伐踏入柏林的廢墟之中,二戰的殘酷戰火終于迎來了塵埃落定的一刻。而在這勝利的背後,一場關于戰後新秩序的較量正悄然展開。

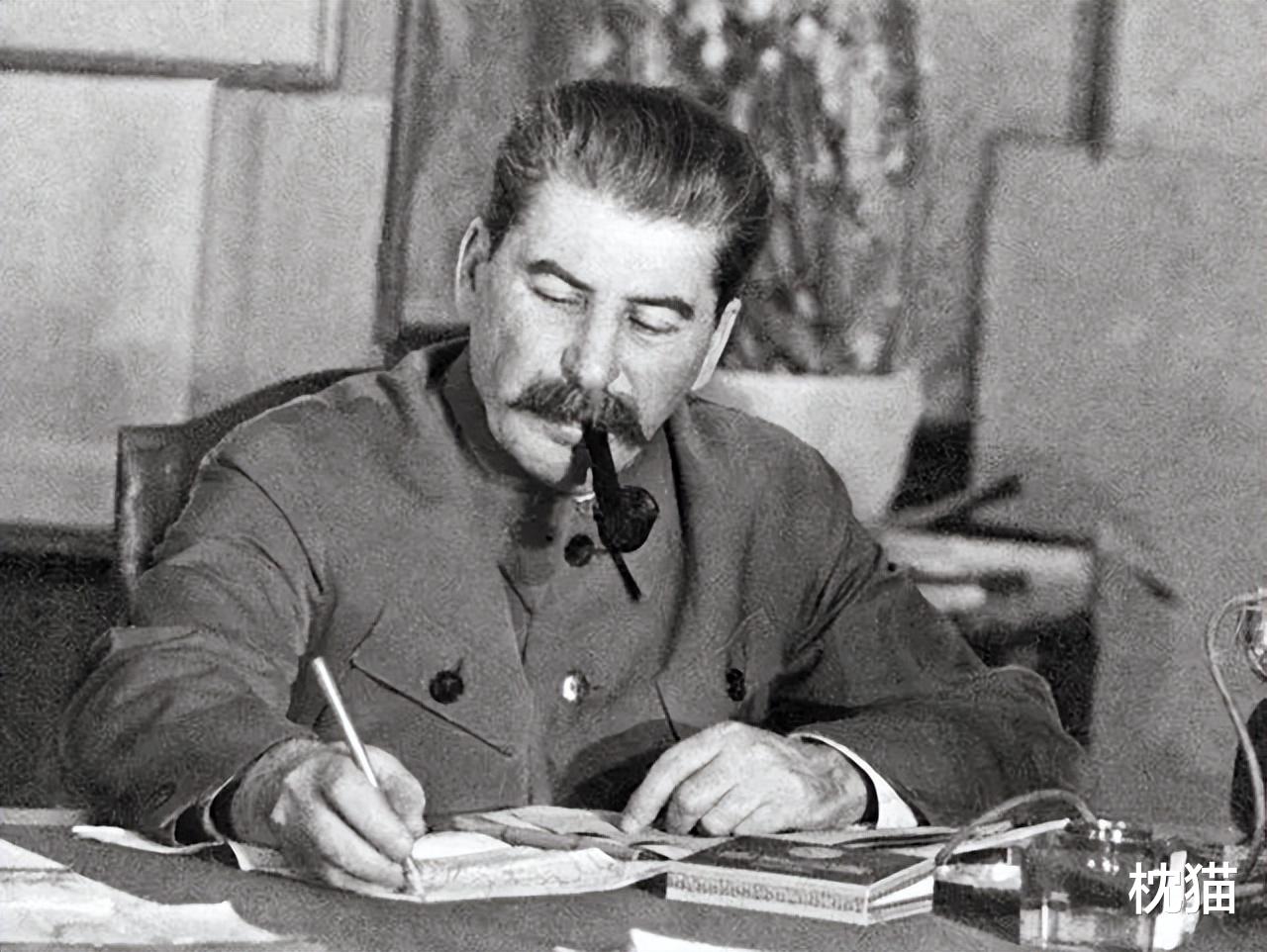

斯大林,這位蘇聯的鐵腕領導人,在面對戰敗國德國的巨額賠償問題時,做出了一個出人意料的選擇。他沒有堅持要求德國支付高達100億美元的賠償金,而是轉而將目光鎖定在了那些被認爲是“廢鐵”的工業設備上。

這一決策背後隱藏的深層邏輯和意圖,是什麽?又將如何影響戰後世界的格局?

1945年2月,蘇聯紅軍的鐵蹄聲在冰封的歐洲大陸回響,隨著朱可夫將軍的決策和指揮,一場決定性的戰役正在德軍在維斯瓦河的防線上展開。這一防線,被德軍視爲東線的重要屏障,以堅固的防禦工事和重兵把守,旨在阻擋蘇聯紅軍的進攻。

然而,面對蘇聯紅軍的猛烈攻勢,德軍的防線最終還是被突破,這一戰役不僅展現了蘇聯軍事實力的強大,更象征著納粹德國防禦的脆弱。隨著維斯瓦河防線的突破,蘇聯紅軍未曾停歇,繼續向西推進,目標直指德國的心髒—柏林。

從波蘭首都出發,紅軍穿過被戰火摧毀的村莊和城鎮,跨過被冬日冰封的河流,向奧得河防線挺進。這一系列行動中,蘇聯紅軍展現了無與倫比的勇氣和堅韌,他們不畏嚴寒,不懼敵火,以驚人的速度推進,將戰線推向了德國本土。

蘇軍的每一步前進,都是在與時間賽跑,同時也是在與德軍進行著殊死的較量。德軍在奧得河防線布下重兵,試圖阻擋紅軍的進攻。然而,在朱可夫將軍精心策劃的戰術下,蘇軍通過一系列迅速且猛烈的攻擊,成功突破了德軍的防線。

每一次戰鬥,無論是在白天還是夜晚,蘇軍都表現出了超乎尋常的戰鬥力和決心,他們清楚,柏林的解放意味著戰爭的終結,意味著納粹德國的覆滅。

1945年5月,隨著蘇聯紅軍對柏林的包圍和攻占,納粹德國的軍政高層陷入了前所未有的混亂與絕望中。在蘇軍的炮火和盟軍的進逼下,德國最終沒有其他選擇,只能簽署無條件投降書。

這一刻,是通過無數士兵的犧牲和無數民衆的苦難換來的,它不僅標志著納粹德國的徹底崩潰,也象征著法西斯主義在歐洲的終結。德國的投降,是在一個春日的黎明靜靜宣告的。

簽署投降書的儀式在一種凝重和肅穆的氣氛中進行,與戰爭時期的喧囂和血腥形成了鮮明對比。這份投降書的簽署,不僅是德國曆史的轉折點,更是全世界曆史的重要時刻。

它不僅結束了二戰歐洲戰場上六年的血腥沖突,也爲戰後的歐洲乃至全世界的重建與和平開啓了新篇章。德國投降後,歐洲大陸的戰火逐漸熄滅,曾經的戰場慢慢恢複了平靜。

城市的廢墟之中,人們開始努力重建自己的家園,雖然戰爭留下的傷痕無法快速愈合,但重建的意志和希望已經在人們心中重新點燃。同時,戰後的國際秩序也在此時開始了新的構建,聯合國的成立標志著國際社會尋求共同和平與發展的決心。

然而,戰爭的結束並不意味著所有的問題都已解決。戰後的歐洲面臨著巨大的重建任務,無數的家庭因戰爭而分崩離析,經濟的重建和社會秩序的恢複都需要時間和巨大的努力。此外,戰爭期間的種種暴行和犯罪也需要被清算和審判,以確保正義得到伸張。

在這一曆史性的背景下,盟國領導人開始著手于戰後世界的重建和秩序的重建。通過一系列的國際會議和協定,包括著名的雅爾塔會議和波茨坦會議,盟國試圖爲戰後的世界繪制一幅新的藍圖。

這些會議不僅討論了德國的未來,還涉及了全球的政治格局,包括對日本的處理以及聯合國的成立等關鍵議題。德國的無條件投降,同時也開啓了對其領土和政治體制的徹底重組。按照盟國的安排,德國被分爲四個占領區,分別由美國、蘇聯、英國和法國控制。

這一安排不僅預示著德國長時間的分裂狀態,也爲冷戰時期的兩極對立埋下了伏筆。此外,德國在戰爭中的種種暴行也被逐一審判,紐倫堡審判成爲了曆史上對戰爭罪行進行法律審理的重要裏程碑。

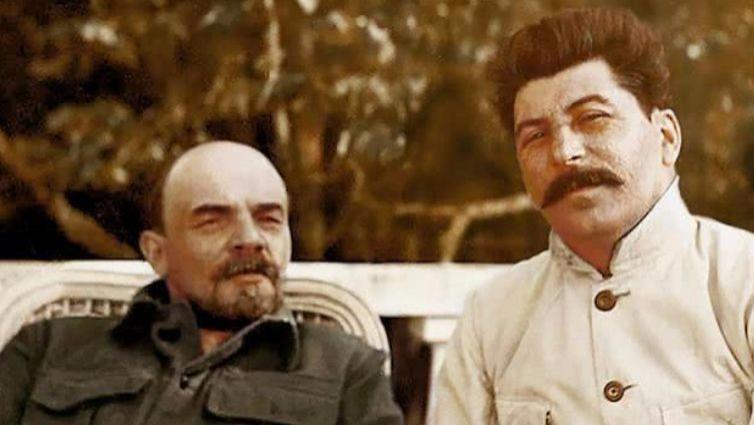

在二戰塵埃落定之後,戰勝國領導人面臨著如何處理戰敗國德國的複雜問題。1945年7月,斯大林、杜魯門和丘吉爾聚集在柏林近郊的波茨坦,舉行了曆史上著名的波茨坦會議。此次會議的主要議題之一,就是決定戰後德國的命運,尤其是如何對其進行賠償的問題。

這不僅是對德國戰爭罪行的懲罰,也是對戰後重建歐洲秩序的重要一步。在會議上,斯大林最初提出了要求德國支付100億美元的高額賠償的提案。這一數字在當時是一個天文數字,反映了蘇聯在戰爭中遭受的巨大損失和對德國的嚴厲懲罰態度。

蘇聯在戰爭中付出了極其慘重的代價,包括無數的人員傷亡和財産損失,因此斯大林試圖通過高額賠償來爲蘇聯的損失進行一定程度的補償。然而,斯大林的這一要求遭到了美國總統杜魯門的強硬拒絕。

杜魯門認爲,如此高額的賠償要求不僅對德國來說是不現實的,而且可能會重蹈覆轍,引發類似于一戰後賠償問題導致的經濟崩潰和社會動蕩,進而爲新的沖突埋下種子。

英國首相丘吉爾(會議後期被艾德禮接替)也支持杜魯門的立場,他們更傾向于一個既能確保德國無法再次發動戰爭,又不會過分削弱德國經濟的解決方案。經過一系列激烈的討論和協商,三位領導人最終決定采取分區賠償的方案。

這一方案旨在讓戰勝國根據在德國各自占領區內的情況,從德國獲取適當的賠償,同時避免對德國經濟的全面摧毀。這包括但不限于德國的工業産品、專利技術以及部分自然資源等。

此外,協議還規定了戰後德國的軍事限制和政治重建的基本框架,爲德國的長期占領和監管奠定了基礎。

在波茨坦會議後的戰後賠償安排中,斯大林對于技術和工業設備的重視,顯露了蘇聯在戰後重建及其軍工産業發展中的戰略意圖。蘇聯領導人深知,戰爭雖然帶來了毀滅,也爲技術進步提供了前所未有的機遇。

德國在戰爭期間的技術創新,尤其是在機床制造和導彈技術方面的成就,引起了蘇聯的極大興趣。斯大林提出,通過從德國獲取15%的工業設備,尤其是那些在當時被認爲是世界領先的機床和導彈技術,蘇聯可以顯著提升其工業生産能力,尤其是在重工業和軍工産業方面。

這一策略不僅反映了斯大林對工業現代化的堅定承諾,也展示了他利用戰後局勢,加速蘇聯科技進步和軍事現代化的遠見。爲實現這一目標,蘇聯不僅要求獲得物理設備,還采取了“勞務賠償”的形式,將數以千計的德國科學家和技術工人轉移到蘇聯。

這些德國專家不僅帶來了他們的知識和技能,還帶來了對先進技術的深刻理解,他們在蘇聯參與了設備的安裝、調試以及技術轉讓過程,爲蘇聯的科技發展和工業現代化作出了重要貢獻。

通過這種方式,蘇聯不僅在短時間內大幅提升了自己的工業生産能力,尤其是在重工業和軍事裝備生産方面,還在某些關鍵技術領域取得了與乃至超越當時美國的成就。

這一戰略的成功,不僅加強了蘇聯在冷戰早期的地位,也爲其後續數十年的科技發展和軍事競爭奠定了基礎。

蘇聯在戰後賠償中對技術和工業設備的重視,及其通過引進德國科技和專家實現技術躍進的策略,是其戰後重建和發展策略的重要組成部分。這一過程中,德國科學家和技術工人的角色尤爲關鍵,他們的知識和經驗在蘇聯的技術積累和創新中發揮了不可替代的作用。

在波茨坦會議之後,通過與德國的技術和人才的交流,蘇聯開始了對其工業基礎的徹底革新。這種革新不僅限于引進機床和其他制造設備,更包括了對整個生産流程和技術知識體系的更新。德國科學家和工程師的加入,爲蘇聯的工業研發注入了新的活力和創新能力。

在重工業領域,蘇聯特別強調了鋼鐵、煤炭和化學工業的發展,這些行業是國家工業化和軍事實力的基石。通過引進德國的高效生産技術,蘇聯的鋼鐵産量和質量都得到了顯著提高,爲其他工業部門提供了強大的物質基礎。

在化學工業方面,德國的化學技術讓蘇聯能夠生産出更多先進的化學産品,這些産品不僅用于民用,也極大地增強了蘇聯的軍事工業複合體。軍工産業的發展尤爲引人注目。借助德國的導彈技術,蘇聯在冷戰早期就開始了自己的導彈和火箭研發項目。

德國科學家在這一過程中發揮了關鍵作用,他們的專業知識和戰時經驗爲蘇聯的空間探索和導彈技術提供了寶貴的支持。

此外,飛機設計和制造也受到了德國技術的顯著影響,許多德國設計的概念和技術被應用于蘇聯的新型戰機和民航飛機中,使得蘇聯的航空工業迅速發展。除了直接的技術和設備轉移之外,蘇聯還大力推進了國內的科研體系改革和人才培養計劃。

德國科學家和工程師的加入,促進了蘇聯科研機構和高等教育機構在科學研究和工程技術教育方面的國際交流與合作。這些努力不僅提高了蘇聯科研人員的技術水平,也加速了蘇聯科技成果的産業化進程。

參考資料:程恩富,劉長明,李卓儒,潘越.蘇聯綜合國力可以超過美國,蘇聯是被摧毀的[J].海派經濟學,2023,21(1):229-231