新中國成立之初,北京城內外皆是煥新之象,然而,在這充滿希望的歲月裏,也發生了一樁震動人心的事件。一位女建築師,面對時任北京市副市長吳晗的質詢,怒斥道:"你算個什麽東西!"這一聲怒吼,如同晨鍾暮鼓,震撼了在場的每一個人。這位女建築師,何許人也?她便是那位被譽爲新中國初期最具才華的女性——林徽因。她的大膽,不僅是對個人權威的挑戰,更是對舊時代觀念的一次深刻反思。

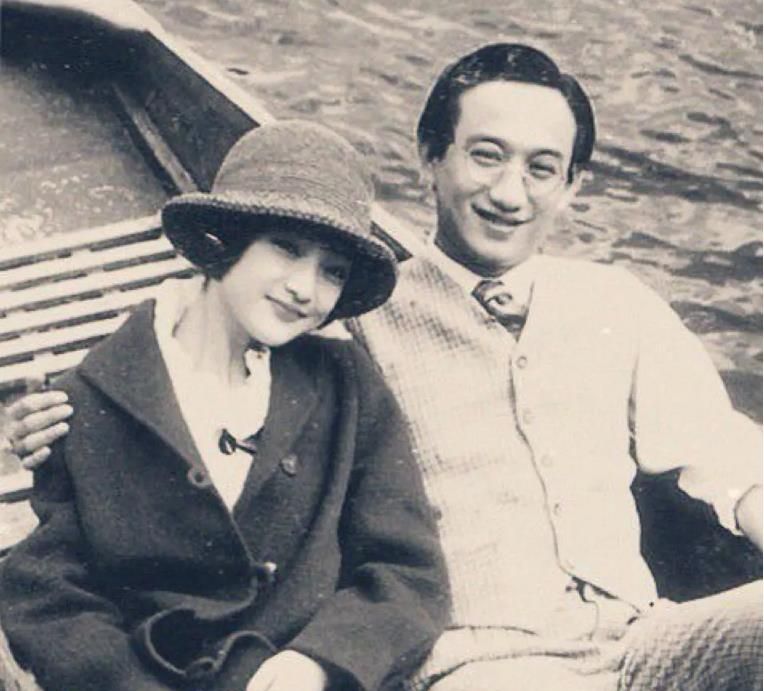

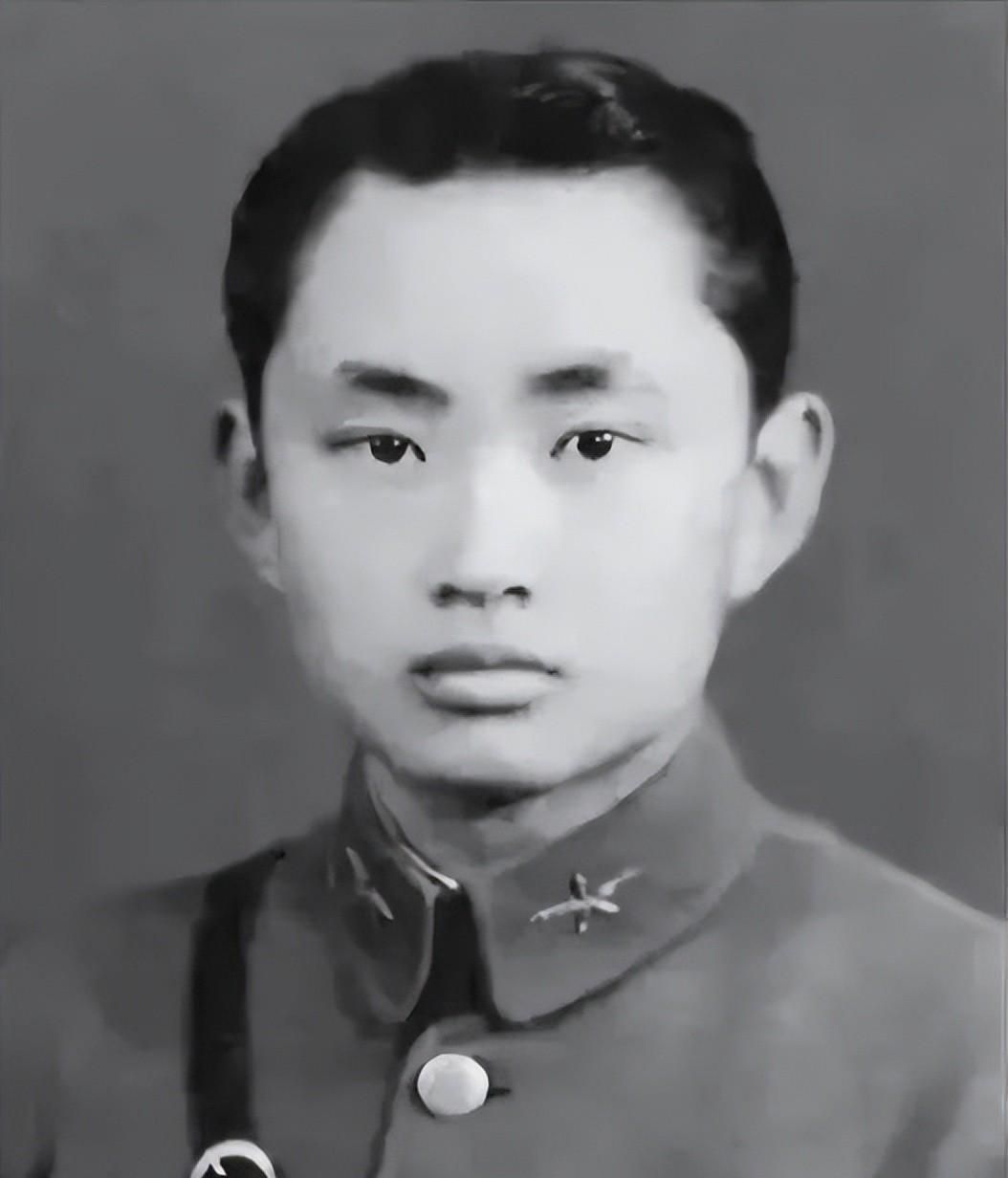

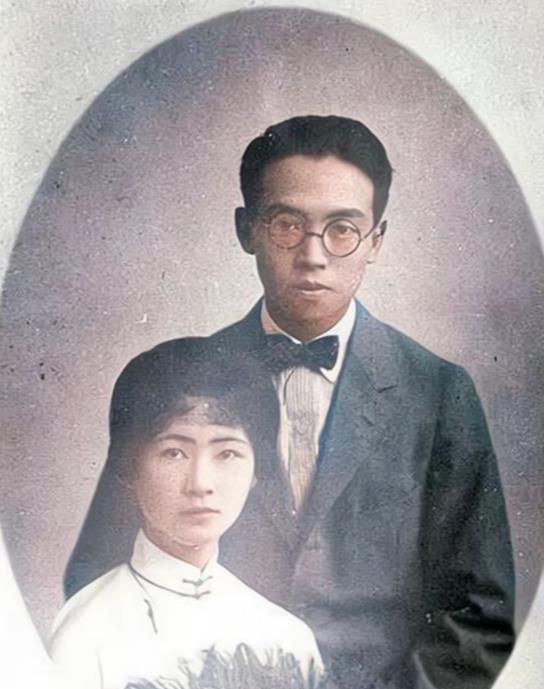

林徽因的早期生活,充滿了探索與創造的熱情。在英國的日子裏,她遇到了後來成爲中國現代建築之父的梁思成,兩人志同道合,攜手走過了一生。此外,她與徐志摩、金嶽霖等文化名流的交往,更是爲她的文學創作帶來了靈感與動力。林徽因不僅僅是一位建築師,她的文學作品,無論是詩歌、散文還是小說,都透露出她對生命、對愛情、對自然的深刻理解和獨特感悟。

在那個年代,林徽因以她的才華和勇氣,打破了傳統女性的桎梏,展現了女性的獨立和自強。她的生活和創作,成爲後來無數人追捧和學習的典範。她不僅是林長民的女兒,梁思成的妻子,更是那個時代中國女性自強不息、追求文化自覺的象征。在她的故事中,我們看到了一個跨越時代的女性,以其非凡的生命力,書寫了一段段不朽的曆史。

在那個風華正茂的年代,林徽因的愛情故事如同她的建築作品一樣,經典而永恒,成爲後人津津樂道的佳話。她的情感世界,就像她參與設計的每一座建築,承載著深刻的文化意義和時代的印記。

真正陪伴林徽因走過一生的,是另一位才華橫溢的男性——梁思成。梁思成,同爲留學歸來的建築師,與林徽因在英國相識,兩人在共同的理想和追求中找到了彼此。梁思成不僅僅是林徽因生命中的伴侶,更是她在建築事業上的夥伴和靈魂伴侶。他們一起參與了許多重要建築項目的設計和研究,包括對中國古建築的搶救和保護工作。在他們的共同努力下,不僅保留了許多珍貴的文化遺産,也爲中國現代建築事業的發展奠定了基礎。

林徽因的愛情故事,是她生命中最美麗的風景。在她短暫而精彩的一生中,愛情與事業同樣重要,互相成就。她與梁思成的故事,不僅僅是兩個人的故事,更是一個時代的縮影,反映了那個年代人們對于愛情、對于生活、對于國家和民族的深情厚意。在林徽因的愛情故事中,我們看到了她對美好生活的不懈追求和對理想的執著信仰,這份情感和精神,永遠值得我們去紀念和學習。

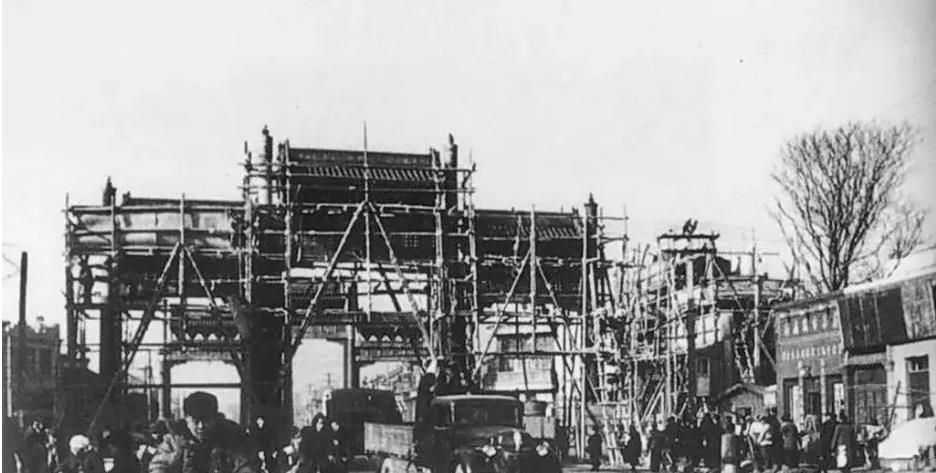

在新中國的曙光初現時,面對著國家重建的巨大任務,林徽因和梁思成夫婦面臨了一個嚴峻的挑戰:如何在文化保護與現代化發展之間找到平衡。這不僅是一場關于建築與城市規劃的爭論,更是一次關于傳統與現代,曆史與未來之間的深刻思考。

然而,林徽因和梁思成堅持不懈地爲古建築的保護發聲,他們認爲這些建築不僅僅是磚石木料的堆砌,而是中華民族千年文化的載體,是民族記憶和曆史身份的象征。在他們看來,保護這些古建築就是保護中國人民的根和魂。林徽因在公共場合慷慨陳詞,指出拆除古建築等同于斷絕曆史的延續,是對文化的巨大損失。

這場關于文化保護與現代化的爭論,映射出了當時社會在面對傳統與現代化推進時的複雜心態。林徽因夫婦的堅持,最終使得一些古建築得以保存,他們的行動不僅保留了中國的文化遺産,也爲後來的文化保護工作奠定了基礎。這段曆史,至今仍激勵著我們在發展與保護之間尋找更加和諧的方式,保留那些講述著我們過去故事的磚石與木梁,讓曆史與現代共融共生。

林徽因的愛國情懷,不僅僅體現在她對古建築的保護上,更滲透在她的文學創作、建築設計中。她參與設計的國徽,成爲新中國的象征,承載著億萬中國人的榮耀與夢想。在她看來,保護文化遺産,就是保護民族的根和魂,是對國家深沉愛意的直接體現。

在回顧林徽因一生的點點滴滴時,我們不僅看到了一個才華橫溢、情感細膩的女性形象,更見證了她對中國文化的深切愛戀與不懈追求。林徽因用她的智慧和勇氣,爲中國的建築和文化遺産保護事業留下了不可磨滅的貢獻,她的生命雖短暫,但她的精神與作品將永遠在人們心中閃耀。

在今天,當我們面對全球化帶來的文化沖擊和同質化的挑戰時,林徽因的愛國情懷和對文化遺産的堅守,更顯得珍貴和迫切。她的生平故事激勵著我們,要有勇氣保持文化自信,用智慧和努力守護那些代代相傳的文化精髓,讓我們的曆史和文化在現代社會中綻放出新的光彩。