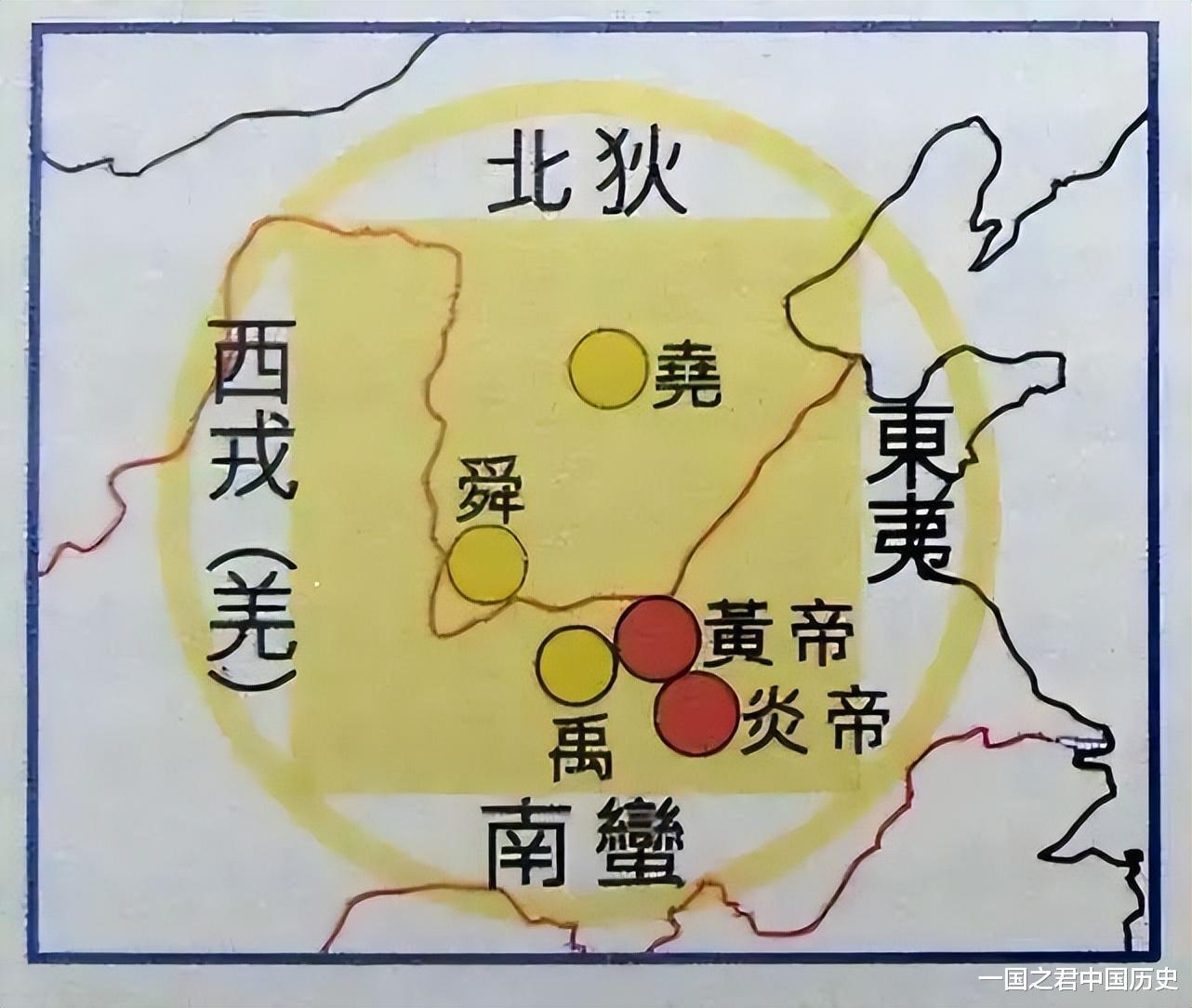

中國就是華夏,華夏先民最初是居住在中原地區的,古人認爲中原位于天下的正中間,所以叫中國,中國四周是蠻夷戎狄,按方向不同,分爲南蠻、東夷、西戎、北狄。

《容齋隨筆 卷五 周世中國地》:成周之世,中國之地最狹,以今地裏考之,吳、越、楚、蜀、閩皆爲蠻;淮地爲群舒;秦爲戎。河北真定、中山之境,乃鮮虞、肥、鼓國。河東之境,有赤狄、甲氏、留籲、铎辰、潞國。洛陽爲王城,而有楊拒、泉臯、蠻氏、陸軍、伊雒之戎。京東有菜、牟、介、莒、皆夷也。杞都雍丘,今汴之屬邑,亦用夷禮。邾近于魯,亦曰夷。其中國者,獨晉、衛、齊、魯、宋、鄭、陳、許而已,通不過數十州,蓋于天下特五分之一耳。

華夏人的曆史地理觀形成于西周時期,在成周之時,用當時的眼光來看,吳國、越國、楚國、蜀國、閩國都是蠻族居住的地區。

淮南是少數民族居住的地區,屬于東夷;秦國是戎族居住的地方,屬于西戎。

河北路(今河北省中南部、山東省北部以及河南省北部)真定、中山一帶是鮮虞、肥、鼓國,河東路(今山西長城以南、聞喜縣以北全境、及陝西葭縣以北之地)有赤狄、甲氏、留籲,铎辰、潞國,這些都是北狄。

洛陽是王城,王城的周圍還有楊拒、泉臯、蠻氏、陸軍、伊雒等戎族。

京東路(山東大部、河南東部以及江蘇、安徽北部)有萊、牟、介、莒等東夷族。祀都雍丘,都是今天汴京的屬邑,也是使用東夾的禮儀.鄰國靠近山東,也稱爲東夷。

屬于華夏族真正統治的疆域只有晉國、衛國、齊國、魯國、宋國、鄭國、陳國、許國,當然還包括東周天子所占據的洛陽及附近州縣,總共不過數十州縣,大概天下的五分之一罷了。

這是東周(春秋戰國)時期華夏人的地理觀,當時的華夏與蠻夷戎狄是混合雜居的,但是華夏以占據中國之地爲己任。

當時的楚國被視爲南蠻,秦國被視爲西戎,連秦楚這樣的大國都被視爲蠻夷,更不用說其它更遙遠的地方了。

爲什麽華夏會把他們視爲蠻夷呢?主要是禮儀和文化上的區別。

《禮記 王制》:中國戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移。東方曰“ 夷”,被發文身,有不火食者矣;南方曰“蠻”,雕題交趾,有不火食者矣;西方曰 “戎”,被發衣皮,有不粒食者矣;北方曰“狄”,衣羽毛穴居, 有不粒食者矣。中國、蠻、夷、戎、狄,皆有安居、 和味、宜服、利用、備器。五方之民,言語不通,嗜欲不同。

中國與戎夷,被視爲五個地方的人,各自都有不同的生活習慣,而且不可以改變。

華夏東方的人被稱爲“夷”人,他們把頭發剪短,身上有紋身,其中有不吃熟食的人。

華夏南方的人被稱爲“蠻”人,在額頭或臉上刺花紋,走路時兩腳拇指相對而行,其中有不吃熟食的人。

華夏西方的人被稱爲“戎”人,披著頭發,穿著動物的皮毛,其中有不吃五食的人。

華夏北方的人被稱爲“狄”人,用羽毛制作成衣服,住在洞穴中,其中有不吃五食的人。

中國、南蠻、東夷、西戎、北狄,都有自己安逸的住處,偏好的口味,舒適的服飾、便利的工具、完備的器物。

五個地方的人,雖然語言不通,喜好不同,但當他們要表達心意,互相交流的時候,有懂得雙方語言的人幫助溝通,這種人在東夷叫“寄”,在南蠻叫“象”,在西戎叫“狄鞮”,在北狄叫“譯”。

華夏根本無法容忍外族的生活習慣,比如紋身和在額頭刺花紋,這在華夏是犯罪的人才會這麽做,叫做墨刑,要是哪個華夏人臉上被刺了字,那是一輩子的恥辱,而在南蠻看來,卻是正常的裝扮,這是巨大的生活差異。

華夏人,不管是男人還是女人,都會把頭發盤起來,貴族會戴冠,普通百姓會戴頭巾,而且華夏人終生不理發,東夷人會把頭發剪短,還不盤頭發,也不戴冠,與華夏人很容易就區分開來。

當時的華夏人明顯是看不起南蠻、東夷、西戎、北狄的。

《春秋左傳正義》:中國有禮儀之大,故稱夏;有服章之美,謂之華。

中國是禮儀之邦,所以稱“夏”,中國有漂亮的服裝,所以稱“華”,合起來就是華夏。

華夏與東夷、南蠻、西戎、北狄最大區別就是禮儀和服裝,只有華夏是禮儀之邦,有著華麗的服裝,其他民族要麽沒有禮儀,要麽衣服很難看。

這種觀念應該是最早的區別不同民族的觀察,華夏人就是看你沒有禮儀,有沒有漂亮的服裝?

如果有,就認爲你是同族,如果沒有,那你就是異族。

非我族類,其心必異,就是這麽來的。

春秋初年,齊桓公在管仲的支持下,實行尊王攘夷的政策,所謂的尊王攘夷,通俗地說就是:聯合同族(諸夏)打擊東夷、南蠻、西戎、北狄,共同維護周天子的統治。

華夏最早的基本政治理念就是:聯合族人,打擊外族。

回到問題上來,古代華夏爲什麽不進軍東南亞?主要有三個原因:

一、東南亞不是中國,非我族內。上文講過了,古代華夏人最樸素的地理觀就是:他們認爲自己居住在世界的中心,所以叫中國。

既然中原這裏是世界中心,爲什麽要往南發展?

因爲這種地理觀念,中國曆朝曆代的統治者無不以定都中原地區爲己任,久而久之,在政治上形成一種政治觀念,只有占據中原才是中國。

如果是占據南方,在華夏的觀念中叫割據,不是正統。

比如三國時期,諸葛亮爲何明知蜀漢實力不如曹魏,爲什麽一個勁地北伐?

最主要的原因就是占據中原才是正統,占據益州那叫割據一方。

從文化上來說,東南亞更加不是華夏,是南蠻,非我族類沒有必要去占據東南亞。

有人說中南亞水稻産量高,這可是近現代的事,在古代,東南亞還是荒蠻之地,即使有種植水稻,也不如華夏的南方地區。

當中原被外族占據之後,華夏族也曾衣冠南渡逃到南方建立政權,比如東晉與五胡十六國,南北朝時期都是這樣,以南方爲正統,這是文化上的正統含義。

即使是定都南方的華夏政權,只要稍有作爲,無不以北伐中原,還于舊都爲己任,比如祖逖北伐、桓溫北伐、劉裕北伐等,只可惜無法成功。

等到中國人意識到中原不是世界的中心,差不多已經到了唐宋時期,對于華夏來說,只有統一中原,才具備對外擴張的能力,唐宋時期只有唐朝初期到安史之亂前有這個能力,但是唐朝對外擴張的主要方向放在了北方、西方和東方。

北方就是漠北,華夏幾千年來最大的威脅就是來自北方,比如匈奴、鮮卑、烏桓、柔然、突厥、蒙古,都是崛起于漠北,只要中原政權強大,首先就要打擊北方政權,唐朝滅亡了東突厥,勢力擴張到了漠北。

東方就是高句麗,唐朝滅亡東突厥之後,高句麗的體量就是最大的外敵,臥榻之側,豈容他人酣睡,早在隋朝時期,就三征高句麗,唐朝時期,繼續攻打高句麗,從唐太宗到唐高宗才最終滅亡高句麗,將勢力擴張到朝鮮半島上。

西方就是西域,主要就是新疆和西藏,這是陸路時期,中原通往世界的重要通道,是絲綢之路的咽喉,華夏想要強大,必須控制西藏,唐朝滅亡高昌之後,開始進入西域。

對于往南方擴張,華夏曆朝曆代都沒有太大的興趣,最多就是占據今越南的中部或北部。

因爲南方沒有華夏的核心利益,不像北方有外敵入侵,東方有個強敵在酣睡,而且離得比較近,西方是重要的戰略通道,在大航海到來之前,華夏政權很少往南擴張。

後世朝代在南方的擴張,基本上維持在秦始皇南征百越的基礎上,最遠就是擴張到越南中部,再往南,就沒有興趣了,也沒有利益訴求。

即使是越南,中原政權也不是勢在必得,必要的時候,越南也是會被放棄的。

哪怕是明朝時期,鄭和率領船隊下西洋,也只是開展貿易和政治往來,明明有這個實力,根本沒有占據東南亞的念頭,這是爲什麽?

因爲華夏對于東南亞,沒有利益訴求。

東南亞沒有什麽東西是華夏是必須要的,東南亞有的,華夏基本上都有,華夏沒有的,可以通過貿易換過來。

想占據東南亞那一塊地方,就得消耗華夏大量的國力,卻得不到能夠補充國力的國力,不管從哪一方面來,都是不劃算的。

三、東南亞的氣候不適合華夏,地理上也相距遙遠。古代不像現在,交通方便,坐個飛機幾個小時就到東南亞了,在古代,如果到東南亞,走陸路的話,要走幾個月,坐船的話,視距離遠近而定,近的幾十天到一個月,慢的一兩個月。

想占據並完全控制,並不是一件容易的事,華夏政權的關注點曆來不在南方,而在北方、西方和東方,花費巨大的實力去占據一塊沒有多大價值的地方,是沒人願意幹的。

古代的遠征是非常困難的,尤其是補給,必須全部一起帶著,在路上是消耗巨大的,而且沒有補充,興師動衆、勞師遠征卻沒有多少利益的事,是任何朝代都不會做的。

再就是東南亞的氣候,是不適合華夏人居住的,華夏居住的地方,一年四季冬暖夏涼,四季分明,不像東南亞一年只有夏天和秋天。

古代不像現在,能夠適應不同的氣候,華夏人不符合東南亞這麽高溫度的氣候,很容易得病,水土不服,在當時就能要了一個人的命。

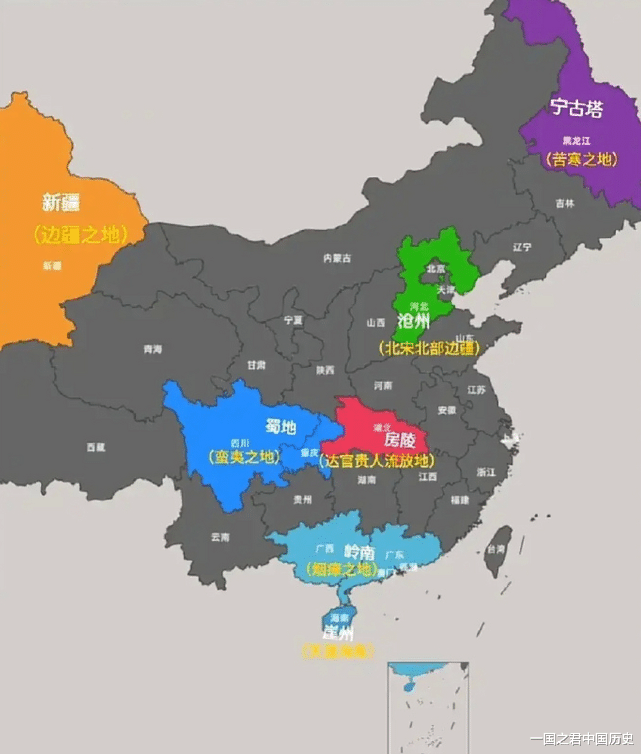

此外,東南亞那種地方,在華夏來看,就是流放犯人的地方,在中國古代,越南、海南以及兩廣地區都是流放犯罪的地方,這種地方有瘴氣。

甚至如今的雲南、貴州、四川都是流放地,比如唐朝的長孫無忌就被流放到黔州(今重慶彭水),宋朝的蘇轼、明朝的海瑞都曾被流放到海南,更不用說更靠南,而且更熱的東南亞地區,那地方在華夏人眼中,就是個流放地,去都不會去,更不用說征服了。

標題錯了。你自己都說了,楚越吳當時是南蠻,不在“中國”的範圍之內(春秋時期早早地就稱“王”而周王朝不管可以證明),那現在包括楚越吳以及更南的地方都是中國了,你的標題不就是胡說了嘛。如果你還要擡杠說更南的地方,那麽也還有更東更北更西的地方,標題又得打你臉了。