作爲晚清四大名臣之一的曾國藩,他一生的成就至今爲人們所津津樂道,尤其他的成功之道,依然是很多追求成功之人的茶余飯後的談資。但是,對于一個人的成功,我們不應該只看他的結果,而是要注重他所奮鬥的過程,這才是最寶貴的財富。

而關于曾國藩的成功,在他未真正“脫胎換骨”前,他僅僅是一個庸人、俗人;而在他真正完成了自我救贖之後,才慢慢地以“聖人”的目標要求自己,而他也最終達到了他所追求的目標,生前位極人臣,死後谥號“文正”。從“庸人”到“聖人”,這個過程才是我們要真正了解的!也是我們所要去追求、探討的。

縱觀曾國藩的一生,他完成重大轉變的階段主要是在三十歲前後。在三十歲以前,他雖然在天子腳下做官,但也和很多人一樣,追求功名利祿,僅僅是個“庸人”;而在三十歲以後,他接觸到了一些理學信徒之後,被他們身上嚴謹、務實的精神所感動,與這些人相比,心浮氣躁的曾國藩不免自慚形穢,因此,也是從這時候起,曾國藩遂以聖人的方法要求自己,給自己立下了“學作聖人”的目標。

如果說三十歲以前的曾國藩所追求的是功名利祿、榮華富貴,那麽三十歲以後的他則追求的是一個自我完善、自我救贖的過程,以堅韌不拔的毅力驅散內心的黑暗、浮躁,將自己的內心變得如清風明月般從容沉靜、不矜不伐,從而達到聖人般的境界,實現從“庸人”到“聖人”的轉變。

曾國藩像

因此,三十歲,是曾國藩一生一個重要的轉折點。

所以,本文將著重從曾國藩三十歲前後這兩個階段說起,探究他究竟是如何實現“庸人”到“聖人”的轉變的。

三十歲之前——追求功名利祿的曾國藩在古代那個提倡“學而優則仕”的特殊背景下,很多人一生了就是爲了追求功名利祿,光宗耀祖,曾國藩也不例外,從他來到這個世上的那一刻起,他就已經背負著光耀門楣的使命。

和很多人一樣,曾國藩出生于一個普普通通的農民家庭,祖祖輩輩幾乎都是靠著種地爲生,到了他這一代,他們家族始終都沒能出現一個像樣的人才,就連被他祖父寄予厚望的父親也接連名落孫山,連著考了十七次都沒中一次秀才。因此,當曾國藩出生時,他的祖父就將所有的希望寄托在他身上了。

然而,如同他的父親一樣,曾國藩讀起書來確實是資質平平,起初的求學之路也是極爲艱辛的,每天起早貪黑地讀書,但換來的卻是接連五次都沒有高中秀才,在他二十三歲那年,是他的最後一次考試,他原本心裏想的是要是這次再不中的話,他就回家老老實實當一個農民,終生不再踏入考場。但是,這一年的曾國藩似乎是被上蒼眷顧了,很幸運,他中了秀才,看著自己的付出終于得到了回報,曾國藩那多年未産生笑容的臉終于再次洋溢起了燦爛的笑容。

或許是開竅了,反正自從中了秀才以後,在此後的幾年中,曾國藩的官運一路亨通,先是中了秀才,緊接著又中了舉人,然後又是進士,升遷的速度如火箭般躥升。

曾國藩故居

從一個普通人一躍進入雲端,和很多人一樣,此時的曾國藩終于開始了他光宗耀祖、發家致富的道路了。

而在官場中,你要想事情辦的順利,官運一路亨通,有一條不變的法則就是要建立四通八達的關系網。因此,在剛到北京做官的那幾年,曾國藩便朝著這方面而努力了!他每天的工作除了正常公務外,還有著很豐富的業余生活,每天下班後,他總要和一兩個好友喝喝酒、下下棋、聽聽戲之類的,有時候甚至一玩就是一天,目的就是爲了建立自己的人際關系網絡,爲他在做官路上助一臂之力!這是他做官的最初目的,一心想的是出人頭地、升官發財、光耀門楣。

除此之外,之所以說他是俗人,就是脾氣暴躁,他每與人相處,遇到意見不合者,動辄破口大罵,甚至拳腳相加,以致于弄得很多人對他避而遠之;再者,他還有一個好色的毛病,每次見到漂亮女子,總不免要多瞅幾眼,甚至想入非非。

因此,三十歲以前曾國藩和大多數人一樣,是一個俗人、庸人!

曾國藩塑像

不過,對于一個有理想且志存高遠的人來說,只要有機會,他們會敏銳地認識到自己的缺點,並加以改正,直至更上一層樓,實現心靈與身體上的雙重升華,而曾國藩恰恰屬于這種人。

因此,在他三十歲以後,他開啓了自己人生的第二階段——實現自我升華、自我救贖的過程。

三十歲以後——"學做聖人"的曾國藩古往今來,我認爲每個人在奮鬥的過程中都有不同的狀態:一種是一生都渾渾噩噩、破罐子破摔的人,這種人自然不用多說;還有一種人是處于半覺醒狀態的人,這種人認識到了自己要幹什麽,但卻因爲對自己下不了狠心而放棄的人;而第三種人,就是已經完全覺醒了的人,這種人能夠毅然崛起,擁有著堅韌不拔的毅力,同時又有著橫掃一切的決心。

而三十歲以後的曾國藩就屬于第三種人。

當他在北京做官的時候,隨著對生活的不斷深入了解,同時在接觸到了那些有著深遠目標的理學信徒之後,他覺得這時候的自己與他們一比,簡直太膚淺了!因此,從這個時候起,他決定改變自己,使自己由物質的需求逐漸轉向精神的需求。

當目標立完之後,接下來就是執行了,而對于經曆過數次大起大落曾國藩來說,自然是不會缺少執行的毅力的。

首先,對于自己貪玩的問題,他給自己制定了極爲嚴苛的目標,就是每天該做的事情做不完的話,是絕對不會和朋友出去玩的,就算是關系很好的朋友叫他,也毅然回絕。同時,他還進一步縮小自己的交友圈子,減少一些不必要的應酬,從而使自己一心一意撲在讀書寫字上,實現自我完善、自我轉化。

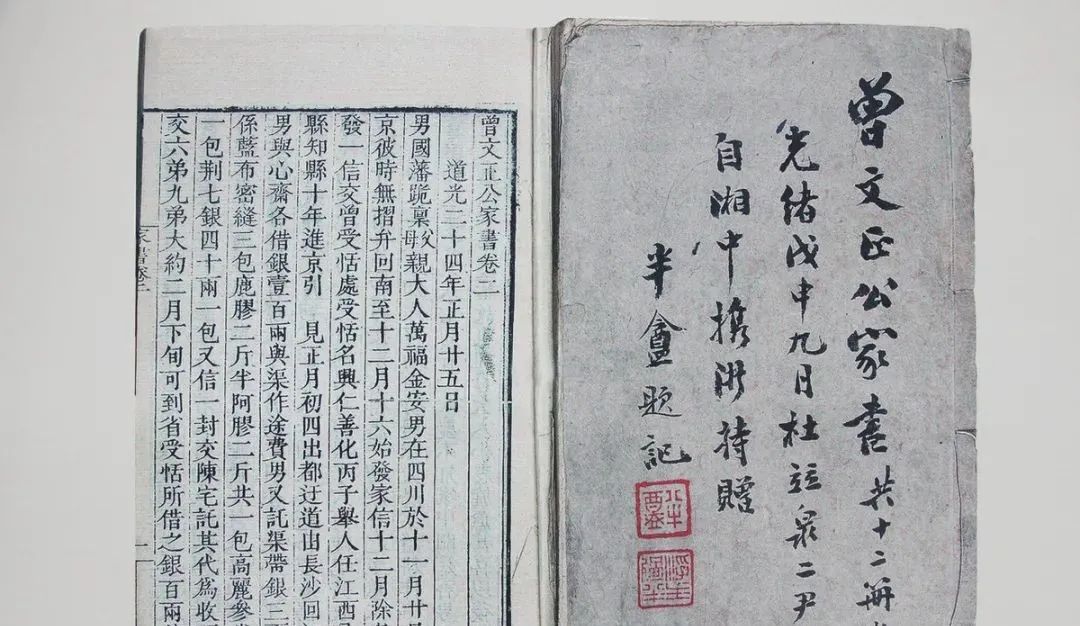

曾國藩家書

其二,對于自己脾氣暴躁的問題,他也進行改正,在與人交談的過程中,他盡量會克制自己的脾氣,與他人和平相處,如果實在是萬不得已和別人吵架了,他也會在晚上進行反思,如此時間一長,他身上的暴脾氣自然會被磨得一幹二淨,從而變成一個儒雅隨和的人。

而這個轉變的過程,主要發生在曾國藩爲他父親守孝期間。當他的父親去世後,他辭職回家守孝,在他待在家裏的這段時間,他對自己之前的所作所爲做了深刻的反省,認識到了自己之前與人相處時的高傲、做事之時的急切。

所謂“天下之至柔,馳騁天下之至堅”。此刻的曾國藩忽然大徹大悟了,他認識到,只有改變了自己這一身的壞毛病,那麽,他的人生將會再次得到提升。

因此,當他再次出山的時候,他的朋友們驚訝地發現,曾國藩變了,和以前幾乎是判若兩人,他已經完全由之前的自大、高傲變成了現在的謙遜、周到,這是他的朋友們萬萬想不到的,但偏偏曾國藩就做到了。

因此,在以後的做官生涯中,他以“學做聖人”爲目標,慢慢實現了自我完善、自我發展,最終達到了“聖人”的境界。而他也依靠著這種精神,一路高歌猛進,官至兩江總督、直隸總督等,位極人臣。

他也成爲百年來無數人們所追捧的對象。

曾國藩故居

反思縱觀曾國藩一生的成就,無論是他轉變之前還是轉變之後,都離不開他那對任何事情都持之以恒的決心。在最初考秀才的時候,他連考五次都沒有放棄;再到後來,他雖然有了功名利祿,但依舊對自己嚴格要求、自我完善,爭取達到“完人”的境界。自始至終,他的成功,都離不開“堅持”二字。

而這種決心恰恰是我們現在所缺少的,很多人口口聲聲說要向曾國藩學習,但正兒八經做到的又有幾個呢?我們不說要像曾國藩那樣,達到近乎聖人的境界,但至少最起碼的堅持還是要有的。

只有這樣,我們才能成功。