文|卡門的提琴

編輯|卡門的提琴

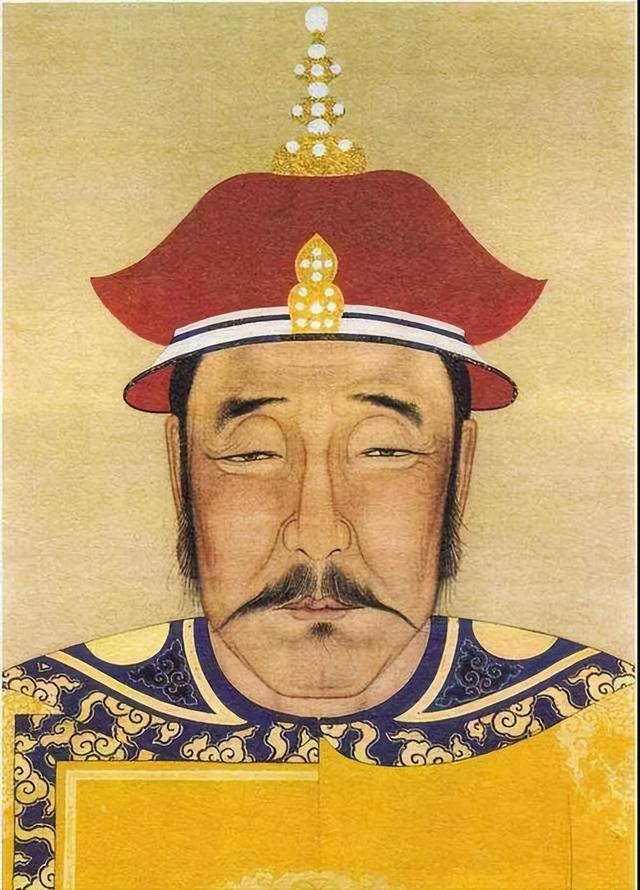

忽必烈,這個出身貴族卻經曆坎坷的蒙古汗王,在13世紀的曆史舞台上留下了濃重的一筆。

他所做的,不僅是戰無不勝,在他手中,一代又一代流傳下來的武裝割據局面被終結,南宋腐朽政權被掃平,遼、金、西夏等民族政權也紛紛臣服。

就這樣,元朝成爲中國曆史上第一個幅員遼闊、多民族統一的封建集權國家。

更難能可貴的是,作爲一代新貴,他積極推行"祖述變通"的改革主張,重農抑牧,大興土木,使國力重振。

一個遊牧民族出身的君王,如何在短短幾年間就鑄就天下大同?又是如何在異族統治下贏得漢人民心的?

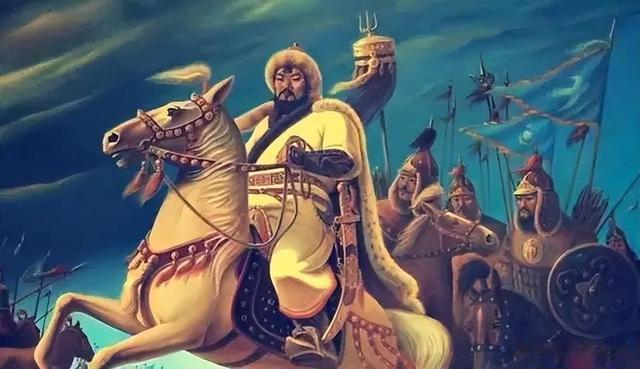

重視建軍治軍,維護國家統一

重視建軍治軍,維護國家統一忽必烈汗把軍隊看作統一國家、保衛國家的武裝力量的同時,也把軍隊看作從事生産、發展經濟、減輕人民負擔的生産力。

忽必烈汗視軍隊爲武裝力量的同時也視作生産力的思想,是他軍事思想的主要組成部分。

他把力量都集中在鞏固中央集權上,他認爲只有把軍事力量牢牢地集中在中央才能更好的發展經濟,才能讓老百姓過上安穩的日子。

忽必烈汗即位以後,一些傳統的蒙古軍事力量仍很有影響力。忽必烈汗保留了成吉思汗的禦林軍怯薛軍,並給予他們特權和獎勵。

怯薛軍人作爲蒙古精英的一部分,一般都保有一定的軍階。忽必烈汗需要用他們來平衡他所征募的漢軍勢力。

因此,他依賴怯薛,而不是漢軍,作爲自己和宮廷要員的護衛軍。同樣,忽必烈汗在帝國境內各地駐軍的過程中,覺得需要維持蒙古軍的優勢地位。

這些駐防在首都、邊疆地區、中亞以及中國境內不安定地區的駐軍,一直受著蒙古將領的監督。

與此同時,忽必烈汗也認識到,加強對軍需品供應的控制是十分必要的。

他制定了政府壟斷竹子的政策,但並非爲了借此牟利,而是要防止未經批准擅自把竹子用作武器。

因爲竹子可以被制成弓箭,因此其使用權僅限于蒙古政府,而漢人則嚴禁買賣竹子。

忽必烈汗認識到了馬的軍事價值,他明白,建立一個適當的馬匹供應體系是非常必要的。

爲了擴張帝國領土並抵禦敵人,忽必烈汗必須有穩定可靠的馬匹供應以備戰爭。

所以,忽必烈汗創造了一個新詞“馬政”,並制定了章程來保護他的馬匹。

曾經有私藏馬匹的漢人家庭遭到了嚴厲處罰,一些企圖橫跨邊界向忽必烈汗的敵人走私馬匹的漢人和回回商人也收到了嚴厲處罰。

對忽必烈汗來說,蒙古人嚴格控制這樣的走私活動是極爲必要的。

實行“祖述變通”政策

實行“祖述變通”政策忽必烈汗“變通”思想的主要內容是“祖述變通”的改革措施。忽必烈汗主要是針對蒙古汗國以前的那些不適應新條件新政局的觀念意識和政策措施。

因此,忽必烈汗的“祖述變通”主張從一開始提出並同他繼蒙哥汗在幵平即位的行爲一起,便受到了蒙古汗國統治集團中的那些因循守舊的保守勢力頑固派的反對和阻撓。

他們極力反對變通思想的主張和做法,後來他們幹脆把文攻變爲武攻,多次采取軍事行動,進行武裝叛亂來幹擾和破壞忽必烈汗變通思想的主張和做法。

對于反對派阿裏不哥、海都、乃顔等保守勢力來講,忽必烈汗的變通思想簡直成了大逆不道的行徑。

在他們看來不管曆史的車輛如何前進,不管政局怎樣改變,以前祖宗們規定的制度、章程則不能有任何改變。

他們的這種保守和落後的思想、行動,除了充分說明他們在政治上采取的反派行爲的反動性,在認識觀上,也是以不顧客觀實際、忽視曆史發展潮流而用一成不變的觀點來認識問題的具體表現。

但是對忽必烈汗來講,則恰恰是相反的。

在忽必烈汗看來,根據變化了的曆史條件和新的局勢,改行新的政策和措施,革除舊的制度辦法,不但是應該的,而且勢在必行。

忽必烈汗的這種在新的曆史條件下,在變化了的政局面前能夠采取和堅持變通的革新主張和改革措施,除了在客觀上符合廣大人民群衆的願望和要求,也順應了曆史發展的潮流,在思想方面也是以發展變化的觀點來認識問題的結果。

然而,忽必烈汗實行的“祖述變通”的改革措施,在當時取得了社會秩序的安定,也完善了長期的動亂局面。

因此而恢複了經濟的發展,爲各民族的共同發展創造了條件,國家也得到了前所未有的大統一,爲中華民族大家庭的形成打下了基礎。

忽必烈汗即位後,在他的即位诏書中提出了“祖述變通,正在今日”的革新主張,實行了一整套改良主義的政策措施。

他因地制宜地釆取了各種措施,使當時的中原出現了“自于世祖皇帝,四海爲家,聲教漸被,適千裏者如在戶庭、之萬裏者如出鄰家”‘“的新局面。

忽必烈汗的“祖述變通”思想,是客觀地總結曆史的經驗教訓,而不是對一切都抛棄,采取肯定一切或否定一切的態度。

總之,忽必烈汗的變通思想不分區域、不分民族,都一貫堅持揚長避短的原則,這也是他整個“變通”思想的主要特點。

忽必烈汗的“祖述變通路線,適應了當時中原地區的政治、經濟形勢。善于學習,是一個民族發展和繁榮的象征。

守舊不變只能是倒退和失敗。可是這一次,蒙古貴族不僅征服了金朝,而且還征服了南宋,成爲第一個入主中原,完成中華統一的少數民族。

這個多民族的中華大家庭,各民族相互學習和融合,對于每個民族,特別是原先落後的民族和作爲統治者民族尤爲重要。

博采漢族儒士,遵循中原傳統制度

博采漢族儒士,遵循中原傳統制度忽必烈汗從曆朝曆代的統治經驗中,懂得人才對治理國家不可缺少的重要性之後,就千方百計地不分民族和地區,收羅和信用一大批知識分子和有統治經驗的人,做到求賢使能,任人爲賢,把他們安置在各個領導崗位,爲自己“務一萬方”的集權統治服務。

這些“先禮後兵”的做法,都是忽必烈汗從文人學士那裏得到並深刻領會而學來的道理。所以,在一生的軍事活動中,忽必烈汗毫不動搖地按這些道理去辦事。

因此,我們說,“應天者惟以至誠,拯民者莫如實惠”的理論思想是指導忽必烈汗政治思想、經濟思想等其他各種思想的理論基礎一樣,是他軍事思想的認識論基礎。

忽必烈汗尋求治道而搜羅人才,範圍很廣。

其中有窩闊台汗時期起用過的儒臣,有漢地地方勢力嚴實、張柔、史天澤等謀事的文人學士,有金國遺臣及隱居講學的經史名家,還有海雲法師等方外人物和南宋朝廷滅前滅後的有識之士。

因爲忽必烈汗追求學問,探求治國之道的願望真切而熱烈,所以,這些人都是當時滿腹經纟倉、善于治國安民之道的有識之士而相互推薦,被忽必烈汗延聘到府中來的。

忽必烈汗延聘到王府中來的文人學士,個個都對忽必烈汗信賴有余,忠貞不渝,並報有期望。

因此,他們每人把自己的才學毫無保留地展示到忽必烈汗面前,這樣,忽必烈汗在他們的影響下,不僅對自己尋求的治國安民之道有了滿意的收獲,而且對中國傳統的“修身、齊家、治國、平天下”爲核心的儒家思想也達到了相當高的境界。

忽必烈汗從青年時代幵始不分民族、不分地區、不分信仰和不分地位地廣聘天下人才,問以治道的做法,使他養成了善于聽取不同意見的求是作風。

這一作風是他用人之道的一個重要組成部分,同時這也是他“應天”“至誠”的世界觀即至真至善至美思想的具體體現。

《元史世祖紀》中說忽必烈汗是一位成功的皇帝。

得到這樣的評價,無疑與他一生“度量弘廣”,探求並實行治國安民之道而廣聘天下人才,知人善任的用人之道是分不幵的。

忽必烈汗的這一用人之道同他其他方面的思想一樣,是他哲學社會思想的重要組成部分。

實行“政教並行”制度

實行“政教並行”制度忽必烈汗實行“政教並行”制度,一是順應了曆史發展的趨勢;二是合乎人們的社會信念和願望;三是融會貫通了各民族統治思想的結果。

首先,忽必烈汗實行政教並行制度,是順應了曆史的發展趨勢。

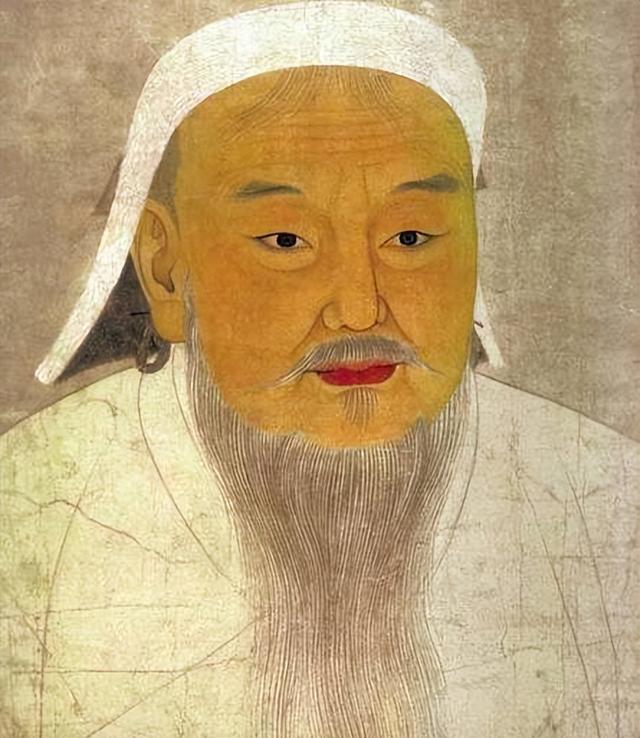

然而,就像曆史所表明的那樣,這統一的元朝帝國的建立,是經過成吉思汗、窩闊台、蒙哥三代人的五十余年戰火才實現的,而這常年的戰爭難免會造成社會經濟衰退的荒涼局面。

同時,常年的戰爭也使人民群衆不能過正常的生活,並且長期處于動亂不定當中的人民群衆,尤其是百戰不休的蒙古族士兵,想得到一個和平安甯生活的願望,己成爲社會的普遍心理。

就在這種緊急狀態下,當時最重要的是恢複國家元氣,醫治戰爭創傷,發展生産力,安定社會秩序,讓廣大人民過上和平安穩的生活。

忽必烈汗確立以教治心,以政理世的思想來實行政教並行制度,正是順應了曆史發展的這一趨勢,是這一曆史發展的産物。

忽必烈汗的以政理世、以教治心的政教並行思想,是融會貫通並繼承各民族統治思想的産物。

蒙古帝國的建立和建立後的宗教與政權相結合的統治辦法,自然對這時的忽必烈汗實行以教治心、以政理世的政教並行制度起了先例和榜樣作用。

其次,忽必烈汗從青少年時期幵始“思大有爲于天下”的過程中,除延聘天下四方文人學士,向他們問以治道的同時,同曾任成吉思汗、窩闊台汗兩代宰相的契丹人耶律楚材有密切來往,受其影響很深。

總結

總結而在蒙古人的心目中,元朝僅是“大蒙古國”的延續,大蒙古國則是以蒙古人爲中心的世界帝國,包羅萬方,不以中原爲限。

成吉思汗與忽必烈汗祖孫二人,是蒙元時代給世界和中國造成巨大影響的人物。