百位曆史文化名人的一生

01.

我本青燈不歸客,卻因濁酒留紅塵。

用這兩句詩來形容“詩佛”王維,再貼切不過。

他出身“河東王氏”,爲“太原王氏”的分支,是地地道道的名門望族,父親王處廉官至汾州司馬,母親和妻子也身出名門,均爲博陵崔氏一族。

據王維在《請施莊爲寺表》中所寫:臣亡母故博陵縣君崔氏,師事大照禅師三十余歲。

這說明他母親虔誠禮佛30余年,師從大照禅師。

在《大薦福寺大德道光禅師塔銘》中,王維也曾提及,自己曾在道光禅師座下修禅十年功,“維十年座下”。

由此可見,王維受母親影響,很小就開始清修,禅悟佛法奧妙。

王維臨終前,給每一位家人、親屬、朋友都寫了告別信,勸大家修禅禮佛,然後安然離世。他曾在《秋夜獨坐》中寫:

白發終難變,黃金不可成。

欲知除老病,唯有學無生。

意思就是,黑發變白後就很難回去了,從古至今,沒聽說誰的丹爐把仙藥煉成,想要祛除煩惱和病痛,唯有參禅悟道。

但王維的“詩佛”之譽,不僅僅因爲他信佛,更因爲他的詩透著一種看透世俗的空靈,比如:行到水窮處,坐看雲起時。

02.

後世有人說,李白是天才,杜甫是地才,王維是人才。

這樣講或許不夠精准,因爲王維是唐代詩人中少有的“全才”,寫詩是他所有技能裏最弱的一項。

公元715年,15歲的王維離開家鄉蒲州,來到了長安。沒過多久,他就憑借出色的畫工和過人的音樂天賦,備受公卿貴族們青睐。

而這一年,李白還在青蓮鄉與人比劍鬥毆,杜甫才剛剛3歲,還在牙牙學語。

所以可以說,王維是盛唐最紅的一位詩人,真正的頂流。

他對聲樂的領悟能力極高,可以聽音辨曲,而他的山水畫,素有“南宗鼻祖”之譽,在書法上也有一定的造詣。

17歲時,王維在洛陽,因爲思念家中的親人,寫下了那首著名的《九月九日憶山東兄弟》:獨在異鄉爲異客,每逢佳節倍思親。

但真正讓王維紅遍兩京的一首詩,卻是他筆下少有寫愛情的《相思》:

“紅豆生南國,春來發幾枝。願君多采撷,此物最相思”

當時王維20歲,剛剛參加過禮部的科考,不幸落榜。但此時他卻結識了岐王李範,成爲了岐王府的門客,備受岐王推崇。

岐王是李隆基同父異母的弟弟,身爲王爺,不得幹政,所以他人生就剩一件事,那就是玩。但身爲皇親,岐王自然玩得高大上。

杜甫在《江南逢李龜年》中寫:岐王宅裏尋常見,崔九堂前幾度聞。

沒錯,岐王府上聚滿了天下名仕,畫家、書法家、詩人、樂師等,都渴望與岐王交往,因爲可以很快出名。

有一天,一位江南士子來京拜訪岐王,送給了他一盒精挑細選的紅豆,色澤亮麗,珠圓玉潤。並且,關于紅豆還有一個淒美的傳說,古代有一對夫妻,丈夫出征,妻子就每日在紅豆樹下等,幾年後,她收到丈夫戰死的消息,泣淚成血,染紅了豆子,故有“相思豆”之稱。

當時王維也在場,就隨口吟了這首詩,贏得滿堂喝彩,岐王還特意送了王維一把紅豆,後來王維結婚時把紅豆用錦絲串了起來,送給了妻子崔氏。

這首詩寫完後不久,李龜年就爲這首詩譜了曲,長安城內的大街小巷都在傳唱。許多年後,李龜年流落江南時再次唱起這首詩,所以後人附會,又把這首詩稱爲《江上贈李龜年》,實際上這首詩是缺題的,當時王維吟誦完並沒有填題,《相思》也是收錄進《王右丞集》時才根據詩意填上去的。

這首詩寫完後的第二年,岐王就向玉真公主推薦了王維,玉真是唐玄宗李隆基的親妹妹,十分寵溺,由于玉真也喜好風雅,所以每每向玄宗推薦人才,後來李白就在元丹丘的援引下,幾度拜訪玉真,最終入了翰林院。

可王維比李白幸運,因爲他長得很帥,所以玉真一見王維就很愛慕,甚至還有野史說,玉真曾追求過王維。

因此,王維這一年參加科舉考試,摘得狀元桂冠,獲封太樂丞,主要的職責就是負責皇家的音樂、舞蹈等教習,專業對口,王維也很喜歡。

但在任沒多久,王維就因屬下伶人擅自舞“五方獅子舞”中的“黃獅子舞”而被貶濟州司倉參軍,當時王維已經結婚。

在濟州,王維和妻子度過了十分苦悶的5年,身爲谪官,不但沒有官舍可住,還不能擅自出屬地,也就是今天的“雙規”,幸好當時有妻子陪伴。

也就是從這個時候起,王維開始清修,一心向禅。

03.

公元726年,唐玄宗封禅泰山,大赦天下,王維才得以辭官,隨後與妻子隱居在長安城郊藍田附近。

公元731年,王維的妻子染病,不幸離世,給了王維很大打擊,因此爲妻守墓兩年。根據裴迪在文章中所寫,自從妻子故去以後,王維就絕彩衣、餐素食,余生未再娶。

此時的王維才31歲,正值壯年。他沒有爲妻子寫過悼亡詩,但是他卻可以履行曾經的諾言,孤守後半生,這樣的愛才是熱烈的、偉大的。

許多年後,王維因思念妻子,寫下了一首《秋夜曲》:

桂魄初生秋露微,輕羅已薄未更衣。

銀筝夜久殷勤弄,心怯空房不忍歸。

空山寂寞,沒有了妻子的陪伴,王維倍感獨孤,所以守墓兩年後,王維決定再入仕途,當時張九齡爲相,薦引王維出任右拾遺,這期間王維還在嵩山短隱過一段時間,與高僧問道求法。

兩年後,張九齡被奸臣李林甫構陷,罷去相位,當時李林甫一手遮天,滿朝文武皆默,沒人敢爲張九齡說話。

而王維卻親自送張九齡出城,並有詩相贈:

所思竟何在,怅望深荊門。舉世無相識,終身思舊恩。

方將與農圃,藝植老丘園。目盡南飛雁,何由寄一言。

這首詩大概意思是,如果沒有您的栽培,就不會有我的今天,如今您遭遇不幸,我也不願繼續爲官,甯可歸隱田園。

不能陪你同風起,卻可陪你落斜陽,這就是王維的報恩方式,事實上幾年後,王維就購買了宋之問在終南山的舊宅,建辋川別業准備退隱了。

因爲朝中依附李林甫的大臣覺得王維是張九齡一黨,所以就上書將他排擠出朝,以監察禦史身份出使涼州,明升實降。

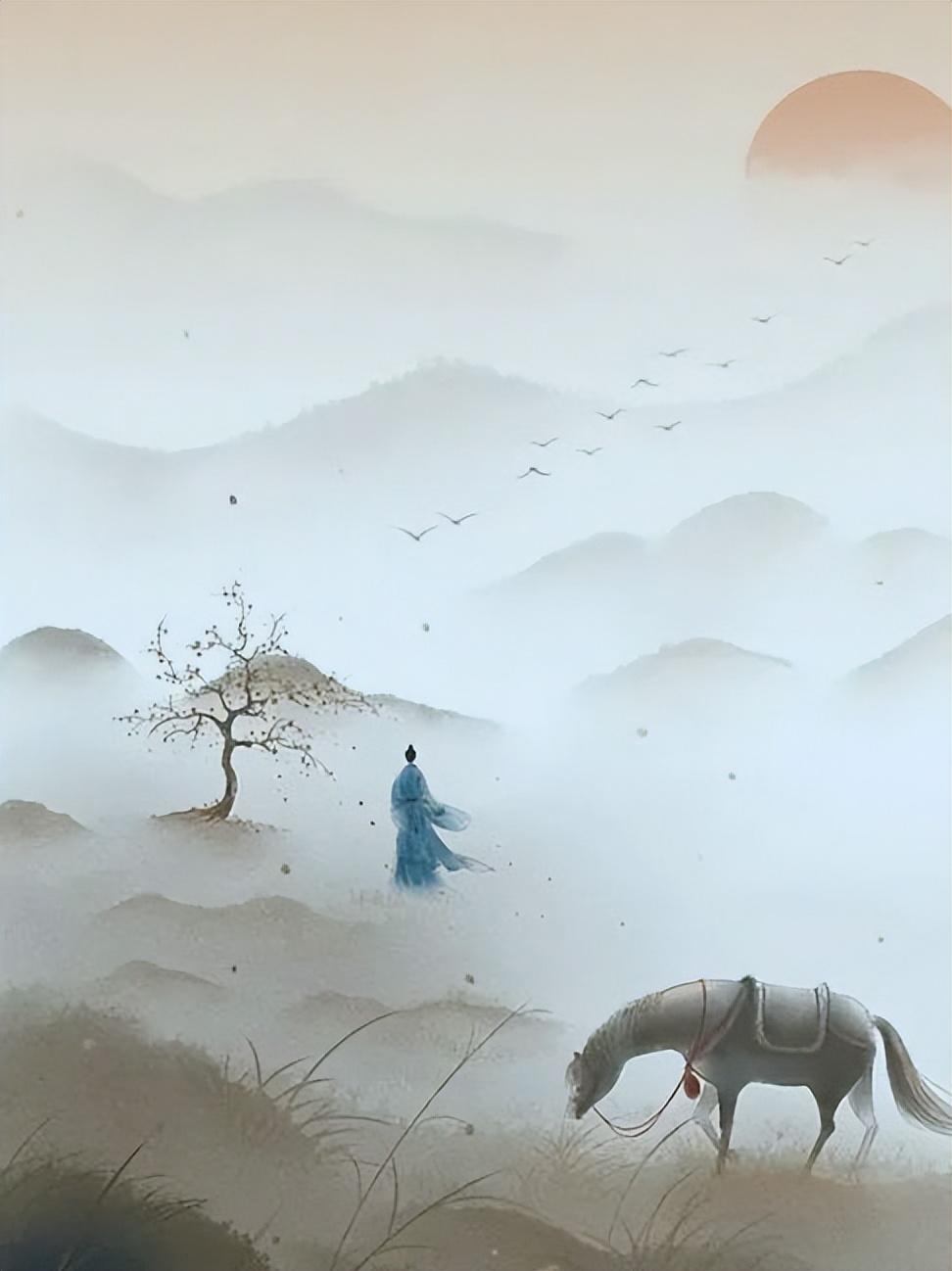

這也是王維人生中唯一一次出塞經曆,因此寫下了那首絕唱千古的《使至塞上》:

單車欲問邊,屬國過居延。

征蓬出漢塞,歸雁入胡天。

大漠孤煙直,長河落日圓。

蕭關逢候騎,都護在燕然。

其中“大漠孤煙直,長河落日圓”讓王維兩句封神,我們都知道王維以“山水田園詩”著名,而邊塞詩有高適、王之渙、王昌齡、岑參,可王維此詩一出,就足以在“邊塞詩”領域占據一席之地。

涼州歸來後,王維遷殿中侍禦史,但同樣是挂職在外爲官,所以等742年王維再以左補阙身份回朝後,就開始著手建設辋川別業。

可能在很多人的潛意識裏,以爲“辋川別業”就是一幢別墅,實則不然。辋川山谷綿延20余裏,山水環繞,風景絕美,是很著名的私人莊園。

據載,在王維的莊園中,僅專掌掃地的童仆就有十數人,需要兩個童子專門紮掃帚,可見其規模之大,以及王維對“潔淨”的要求程度。

別業建成以後,王維就把母親接來與自己同住了。此後,王維再出使榆林、新秦,轉官庫部郎中,都是一些閑職。

公元750年,王維母親病逝,王維去官守孝三年,此時王維也有了致仕之心,守孝期期滿後提出退隱,然玄宗不允,擢吏部郎中,轉給事中。

很快,李唐王朝的滅頂之災就要來了,這也導致了王維不得不繼續爲官。

04.

公元755年冬,安祿山反,“安史之亂”爆發,當時王維還堅信朝廷會很快平亂。

但是次年,李隆基倉皇出逃,扔下一衆臣子追隨不及,而王維就是其中一個。當時留守的大臣們很矛盾,沒有诏書,不敢貿然追隨天子駕,可是留在京城又沒有了朝廷,結果只能是坐以待斃。

因此,長安淪陷後王維被俘,同俘的還有杜甫,不過當時杜甫官太小,也沒什麽名氣,叛軍就沒有帶他走。

王維不同,安祿山很喜歡王維,知道他影響力很大,就把他押去了洛陽,單獨囚禁在菩提寺內,並派人勸降。

事實上,王維堅持了一年多後,還是接受了僞職,因此飽受诟病。

長安收複以後,唐肅宗李亨砍了很多人,而王維被彈劾“失節”,幸好在菩提寺內,他曾有詩《凝碧-池》自證清白,這一點裴迪可以作證,因爲這首詩就是在裴迪探望他時寫的。

再加上王維的弟弟王缙平叛有功,且自願削官爲兄贖罪,王維僅僅作降至罰俸處理,貶爲太子中允。

實際上,唐肅宗是很欣賞王維的,不然就不會在接下來的兩年裏,數度爲王維加官,從集賢殿學士、太子中庶子、中書舍人,一路升到尚書右丞。

但是官至右丞以後,王維卻做了一個很大膽的決定,他上表請求致仕,以此換弟弟王缙歸京,官複原職。同時願意捐出辋川別業作爲寺廟,以供香火。

唐肅宗見王維言辭懇切,就允准了他的要求,卻沒同意王維捐辋川別業,因此王維再上表唐肅宗才答應,所以王維上謝恩狀。

遺憾的是,這一年7月,王維在給所有親友都寫了辭別信後就安然離世了,終年61歲。此時王缙還在回京的路上,兄弟倆沒能見上最後一面。幾年後,唐代宗登基,王缙官拜宰相。

縱觀王維這一生,正如他在《酌酒與裴迪》中所寫:世事浮雲何足問,不如高臥且加餐。

他大隱于朝,從不參與爭鬥,一心修禅問道,奈何樹欲靜而風不止,直到晚年才實現歸隱的願望。

關于王維,《舊唐書》中有載:

在京師,長齋,不衣文俯伏受教,欲以毫末度量虛空,無有是處,志其舍利所在而已,”采,日飯十數名僧,以玄談爲樂,齋中無所有,惟茶铛藥臼,經案繩床而已。退朝之後,焚香獨坐,以禅頌爲事。

由此可見,晚年的王維已經如僧侶一般,吃齋念佛,禅定入心,所以他的詩總是那樣清透,不入世俗:

空山新雨後,天氣晚來秋;

深林人不知,明月來相照;

人閑桂花落,夜靜春山空;

山路元無雨,空翠濕人衣;

相逢意氣爲君飲,系馬高樓垂柳邊;

勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人。

這就是王維,一個不食人間煙火的盛唐詩人,他的詩中有山、有水、有情、有意,更有偶爾興來的豪放與看透一切的達觀。

或許人生最好的狀態就是,心中有故事,眼中無風霜,既可在紅塵中放歌,亦可在青燈下沉默。

王維多藝又多才,書畫韻文音樂哉。皆道賦詩余力也,才情閃耀大唐來。。。七絕《詩佛王維,全才無敵。》