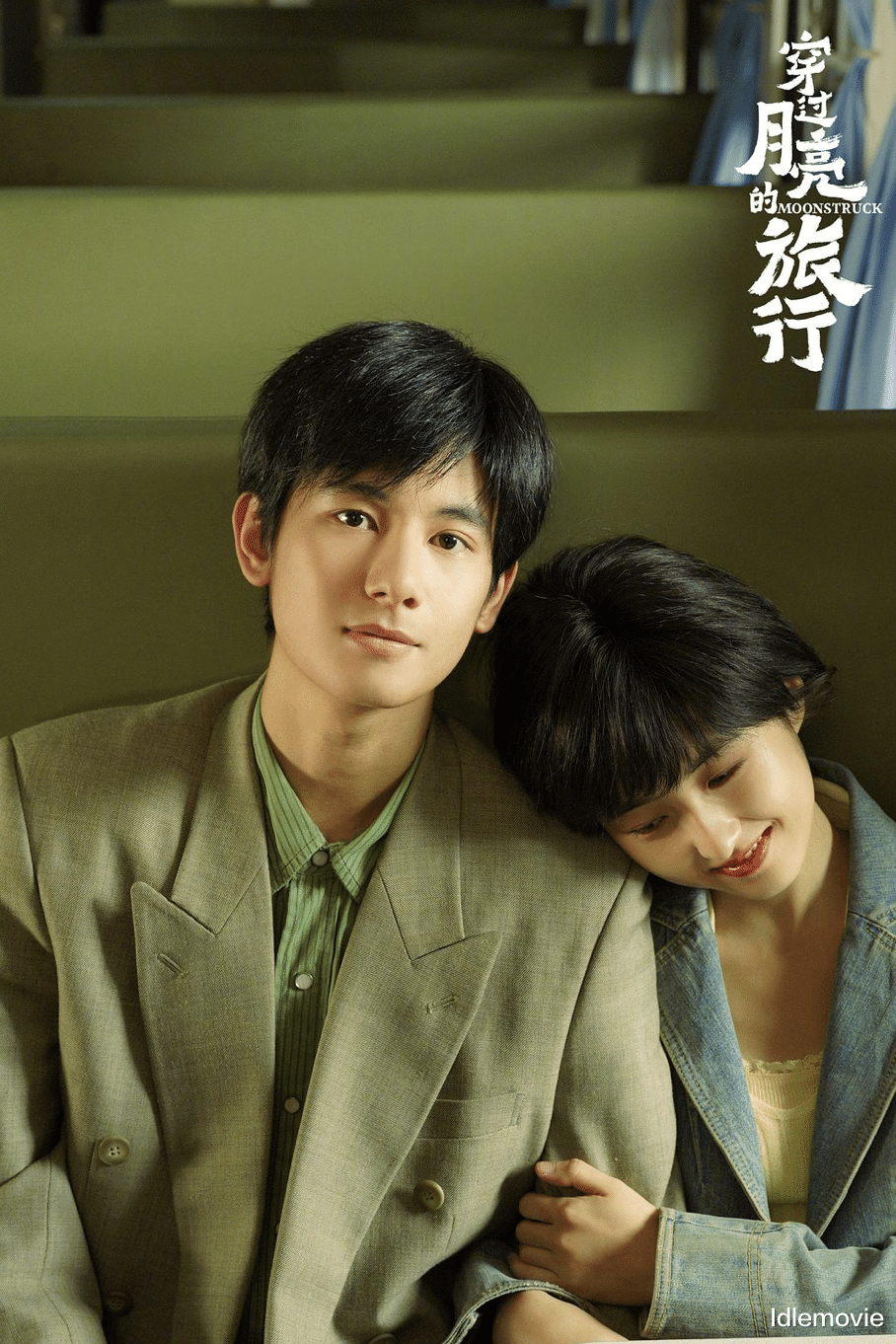

《穿過月亮的旅行》是屬于雷聲大雨點小的類型。

上映前,宣發勢頭很猛,甚至一度霸占小紅薯熱門榜首,上映後,迅速拉胯,一周票房3900萬,預測5680萬。

盡管該片的制片人表示他們絕不撤檔,也不會哭哭啼啼,勇氣可嘉,但事實上,《穿過月亮的旅行》確實不盡如人意。

即便撤檔重映也沒多大用處,因爲它的問題挺多。

要拍年代劇就下點功夫,美術上多用心,場景舊一點,人物像一點。

一個個新的如同現代産物,設置90年代的背景又有何意義,不是有個綠皮火車就是過去,不是靠幾首歲月金曲就能蒙混過關。

如果演員不願意破壞自己精致的妝容就不要演底層打工人,片中的胡先煦在工地上班,身上一塵不染,完全不像風吹日曬,倒像天天在摸魚。

張子楓飾演的女工跟胡先煦的觀感一樣,雖在廠子包餃子,還是一小時包一千多個的熟練工,但一看就是來體驗生活的,與所幹工作格格不入。

當然,這不是《穿過月亮的旅行》(以下簡稱《月亮》)一部電影的毛病,這是大部分國産年代片的通病,那就是以現代人的視角拍過去。

而非站在過去的立場拍過去,導致故事與背景處于割裂狀態,就像《月亮》,把時間放在2024年照樣成立,又是一出都市男女情愛罷了。

外觀上立不住,故事也不行。

《秋天的童話》如此經典的純愛故事也只演了一次麥琪的禮物。

可《月亮》卻三番四次的重複,每次胡先煦和張子楓在火車上的遭遇不能說大相徑庭,只能說並無二致。

但這樣下去時長不夠也不是辦法,于是拼命回憶,添一些可有可無的內容,妄圖加深電影的年代感與角色的純樸感,到頭來反而成了流水賬,難以打動觀衆。

這與導演的初衷不符,沒有情該怎麽辦?使勁兒上配樂,將電影拍成MV,依賴音樂讓觀衆哭,韋斯·安德森敢這樣拍,是因爲他的構圖和色彩足以讓觀衆買單,《月亮》又有什麽呢?

就連影片的高潮戲,胡先煦和張子楓在兩輛背道而馳的火車上意外相遇還涉嫌抄襲《雞毛飛上天》陳江河與洛玉珠時隔八年在火車上的重逢。

但後者是邏輯合理能讓觀衆信服,情緒隨著張譯、殷桃的震驚、慌張、激動而變化,《月亮》則是劇本中的人爲巧合,一頭牛連續兩次逼停火車,這事兒聽著就透著假,感情自然也就假了。

在書中,王銳和林秀珊只是在火車上匆匆見了一面聊以慰藉,當作中秋之夜兩人的團圓,有種遺憾但欣慰的惋惜之美。

而片中導演的畫蛇添足讓兩人的愛情不具備原著中的吸引力,雖然最後得到了圓滿,但導演的編劇能力不足,不知如何安排他們的見面,只好天降神牛,再全盤複制《雞毛飛上天》。

就算照葫蘆畫瓢也得看看演員能不能接得住,《雞毛飛上天》中是張譯和殷桃,他們的表演層次分明,許多觀衆爲這場戲而動容。

可胡先煦與張子楓在诠釋時,只有笑和哭,非但不能感染觀衆,還會有多此一舉的觀感,觀衆只會覺得火車都快開了,他們怎麽還不上車。

這種很假的設定就跟胡先煦、張子楓在片中很假的清貧身份一樣,一瞬間仿佛回到沒有窮人的國産劇,底層打工人,月薪兩千八,住著大平層,還在市中心。

而且《月亮》還是男性視角下膚淺的純愛片,看似懵懂無知,青春美好,實則還是在玩倫理梗,盡是靠朝雲暮雨那點事兒來表現青澀。

可胡先煦和張子楓月月都跨越廣州、深圳來一次,再演稚嫩就過于違和了,導演李蔚然若不懂過去的純愛怎麽拍可以看看張藝謀的《山楂樹之戀》。

原著《踏著月光的行板》的本意也不是寫愛情,而是寫差距,但導演只提取了愛情。 光提取愛情也就罷了,他只改編了一部分,其他照單全收,也就延續了假模假樣,純愛不像純愛,言情不像言情,整個一大鍋燴,想到哪拍到哪。

可書與電影不一樣,書中的故事是虛構的,作者可以用優美的句子,柔情蜜語的段落讓讀者想象美好且單純的愛情,平凡生活中的浪漫。

電影是直觀的呈現,導演李蔚然又不會用留白,還完全按照原著的敘事結構來拍,這樣一來,失去了想象空間,電影就成了白開水,寡淡無味。

歸根結底,還是那句話,好的導演能把三流小說改成一流劇本,三流導演,即使給他一流的小說也會變成三流的劇本。

《穿過月亮的旅行》本可以成爲小清新的愛情小品,但因爲主創水平有限淪爲了棄之不可惜的假把式,再回看制片人的發言似乎還有點自知之明。