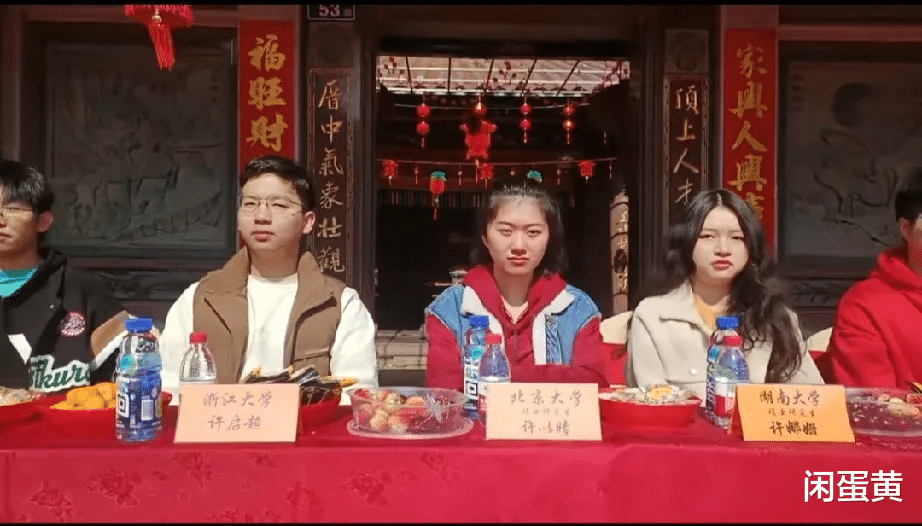

龍年大年初一,福建省晉江市永和鎮英墩村靈源房宗族舉辦了一次學子聯誼會。當天共有17名大學生參加座談會,其中包括一名本科廈大保研到北京大學的學生,以及浙江大學和四川大學等高校的學生。活動組織者許先生表示,這次聯誼會是靈源房宗族首次舉辦,聯誼會的主要目的是讓已考上大學的學生們將學習經驗和心得分享給宗族內的尚未考上大學的學弟學妹,並激勵他們努力學習,爭取考上名校。

英墩村是晉江市著名的僑村,古往今來,很多村民遠赴重洋,去海外謀發展。敢闖敢拼、走出去、外向發展、見世面,這些品格已內化與根植于英墩村人的骨子裏,體現在讀書層面,就是鼓勵孩子們好好學習,考出去,走出去,闖蕩世界,開疆拓土。

在農耕時代,因爲科學技術的落後,生産工具的匮乏,人類只有通過互幫互助,才能獲取更多的食物,才能應對天災的降臨,才能擊退野獸的襲擾。一個村落曆經百年千年,而作爲村落的村民可能世世代代都生活在這個村落裏,從未踏出過村落百裏之外。正因爲這樣的社會現實,才是宗族文化擁有了成長的空間。

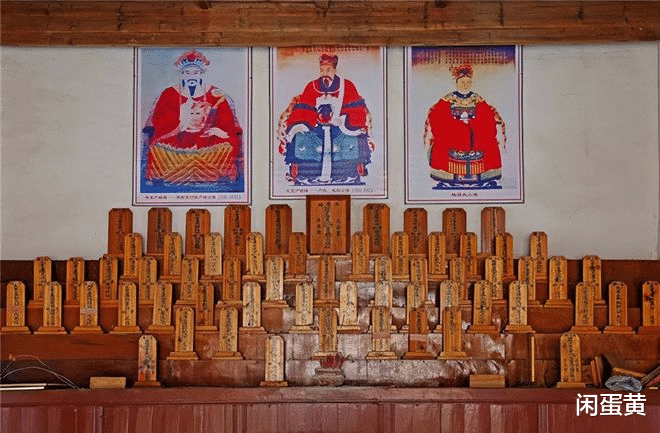

封建時代的科舉制度對于農耕社會來說也爲農家子弟跻身上層社會提供了機會。研究表明,清代貧苦農民子弟不僅沒有條件讀書,甚至連生存都很艱難,貧困農家子弟讀書應考,只能是不切實際的幻想。如果離開家族的支持,個人很難實現讀書成才的願望。好點的宗族大都有族産(族田),族田作爲家族的經濟命脈,是家族賴以存在的物質基礎。族田作爲家族的內部公共財産,爲全族人的利益而服務,根據不同的用途又分爲祭田、義田、學田等。祭田用于祭祀,義田用于赈災,而學田則用于家族辦學。

現在人之所以努力學習,艱苦奮鬥,更多的是爲了自己。爲了實現自己的夢想,爲了讓自己過上更好的生活,爲了讓自己多一種選擇,“利己主義”占了上風。以往的大家族模式正在被現在的小家庭模式所替代。現在的人到了逢年過節的時候甚至連親戚都不願意走。以往的宗親關系,親戚關系正在被朋友關系、同學關系、同事關系所替代。

宗族不再需要用學田來獎勵族內的讀書人,但依然會對學習方面出色的年輕人給予資助和獎勵,用獎學、助學的理念與行爲鼓勵爲鄉村社區作貢獻。至于這個“學子聯誼”的形式是否妥當?蛋哥看來,還是有提高和改進的地方:

一、 春節假期阖家團圓,“送溫暖送關懷”時間是否適宜?忙碌了一年的成年人則更喜歡打麻將、打牌、聚餐等娛樂活動;幼兒園及小學的孩子熱衷于放鞭炮取樂;大學生經曆了高考,順利“上岸”,玩一下手機、打一下遊戲沒什麽顧忌;唯獨初高中的孩子們學業負擔較重,假期難熬。關注與關心這個群體當然有必要,但內容和形式上不應過于拘謹和嚴肅。

二、不拘一格降人才。有的人或許適合搞研究讀大學,有的人或許再怎麽努力也考不上名牌大學。因材施教變被動學習爲主動學習,是不是更好的誘導和鼓勵?書中不止有顔如玉,書中不止有黃金屋,書中更有改變命運的鑰匙。讀書不是爲了考名校,而是獲得知識,改變自己和家庭的命運,這個目標是不是更實際些?

三、是表彰還是處刑?學校有985/211或普通學校之分,但族親之間沒必要也分個三六九等。台上慷慨激昂,台下難掩尴尬(掏手機聊以自慰),或者幹脆就(選擇生病)不來了?這樣的活動效果就大打折扣了。宗族活動當然值得提倡,建議下次搞個圓桌或讓大學生們都坐在一起,不光聽名校學生代表發言,也可以聽聽其他同學的心聲或者對家鄉的寄語、建言。

少小離家老大回,鄉音無改鬓毛衰。爲了掙錢背井離鄉,天南海北漂著,甚至是自己的親生父母,一年也見不上兩面。家鄉逐漸成了自己夢牽魂繞,心裏思念著卻回不去的地方。到了下一代,他們對父輩的家鄉已沒了絲毫概念,只知道那是爺爺奶奶家。其實,那也是他們的家,他們真正的根。

宗族文化有益于增強鄉村社區的凝聚力,傳遞正能量,希望未來能有更多這樣的活動,讓更多的鄉村孩子從教育中受益。爲家鄉的建設添磚加瓦。