所謂“重商主義”,即工商業本位,主要內容是“重商”、“重工”與“國家幹預”,出現于15世紀後的歐洲。近代歐洲的崛起,與重商主義存在密切的聯系。

但與歐洲不同,從秦朝到清朝,中國一直實行的是“重農抑商”政策,士農工商中的“商”排在第四位,秦漢時祖輩經商後代都可能被徒刑。

問題在于:爲何中國封建社會一直都是重農抑商,而産生不了重商主義,難道中國古人目光短淺,看不到重商致富?而且,法家主張重農抑商,儒家也主張重農抑商,兩個水火不容的派系,都有一致的主張!

關于這個問題,網上有不少分析文章,有些甚至上升到了中華文明缺陷。其實,中國實行重農抑商,原因固然很多,但核心卻在于確保糧食生産。

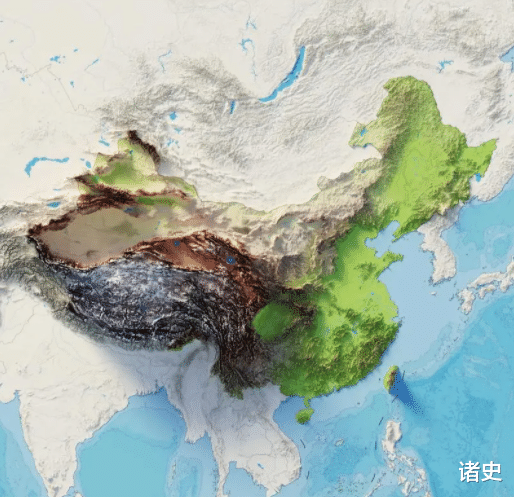

首先,中國雖大,但農業先天條件卻不好,即相對耕地面積與氣候條件比較差。

在耕地面積上,中國國土面積是印度三倍多,但有效耕地面積卻不如印度,2022年時中國是19.14億畝,印度是27億畝。當下中國的耕地面積,是新中國之後大力墾荒,且大搞水利設施的緣故,放在古代耕地面積更少,越往前越少。

總體來說,中國曆代都在努力拓荒,都在興修水利,但奈何整體地理條件不好,導致曆代人均耕地面積依然偏低。上圖,中國地勢圖,適合農業生産的土地偏少。

在氣候條件上,中國屬于四季分明的氣候條件,必須掌握且不能錯過“農時”。一旦錯過,比如錯過短暫的播種期,後果不堪設想,就可能意味著顆粒無收。與中國不同,非洲、印度、東南亞地區等,氣候比較熱,甚至一年中隨時都可以播種,不需要過于重視。

因此,因爲農業先天條件不好,決定了中國古代必須重視農業,否則糧食就可能不夠吃。

其次,曆代農民起義的背後,就是糧食危機,而起義的後果,可能就是王朝滅亡。

西方古代始終貴族政治,貴族集團實力強大,可以肆意壓榨百姓,而西方百姓也不知道造反。但中國自秦漢始,就進入了平民政治時代,于是一旦遭遇糧食危機,那麽中國就會爆發農民起義。

西漢赤眉綠林、東漢黃巾起義、唐末黃巾起義、元末紅巾起義、明末李闖起義等等,其中或許夾雜了其他原因,但核心往往都是糧食危機。

曆朝農民起義背後的邏輯是:土地兼並導致下層百姓人均耕地更少,風調雨順之際或能糊口,但遭遇惡劣天災,就會導致糧食危機。此時,再有統治腐敗或錯誤政策等,那麽往往就會爆發動搖王朝統治的大規模農民起義。

因此,爲了確保王朝統治,曆朝就必須重視農業,還要建倉、乃至赈災等。當然,走向壟斷是資本主義的本性,土地兼並是地主階級的本性,封建王朝沒辦法限制土地兼並,下層百姓人均耕地越來越少,最終在特別時期就會爆發起義。

以上可知,事關生死,事關王朝存續,中國古代必須“重農”。但問題是,可不可以重農又重商,或重農不抑商呢?

其實還是不行,因爲中國太大,各地風土不同,一旦不加防範,就可能出現大問題。

比如明朝時期,在紡織貿易刺激下,江南多地一度毀田種桑,但明末遭遇天災,全國糧食産量下降,原本可以向外輸送糧食的江南部分地區,甚至需要買入糧食,這就導致全國糧食危機進一步惡化。

這是在“重農抑商”政策下出現的,如果朝廷出台重商或不抑商政策,那麽結果就會更嚴重。

當然,近現代因爲生産力提升,農業産量提高,確保了糧食安全後,才有更發達的商業活動,即在無商不富之前還有“無農不穩”。

因此,爲了維持王朝穩定,爲了養活龐大的人口,中國古代不得不實行“重農抑商”。應該說,這是一種比較穩妥的、負責任的大國政策,當然可以像宋朝那樣有限度的放開,或適當的鼓勵工商,但每個時代都有每個時代的局限性,事後諸葛亮很容易。

與中國不同,西方國小人少,又是貴族政治,不太考慮平民百姓,缺乏仁義道德觀,可以爲利而不擇手段,搞羊吃人的“圈地運動”;兼且當時歐洲開始殖民運動,擁有龐大的市場驅動工商,同時將多余的人口推向殖民地,或從殖民地運輸相關物資回國,故而歐洲才會産生重商主義。

總之,以中國古代仁義觀、義利觀、道德觀、客觀農業條件、國家太大等等來看,不太可能實行“重商主義”,最多只會在“重農”的基礎上對商業有所放松。

在紅薯和土豆傳入中國之前,饑餓是中國人的常態,能吃飽是第一要務,紅薯在明朝時期傳入,土豆更晚,這緩解了糧食生産困局,人口數量得以增長。商業只是通有無,但是不直接增加物質財富,但是可以促進物質生産的增長,是物質生産的催化劑……

搞商業,大魚吃小魚太嚴重了

精辟!