秦莊襄王死後,呂不韋迎來了人生的巅峰時期,坐穩相位之後,他渴望立下赫赫戰功,更欲擴張領土,增加封地。與此同時,以戰國四君子爲代表的世族精英們,也在戰國後期的這段時間裏迎來了權勢和地位上的高光時刻,就像一部精彩大戲即將落幕前的高潮時刻,與其說是王與王之間的對決,不如說是“各種君”之間的對決,今天的文章我們就一起來聊一聊,戰國後期的君子對決,以及戰國末期長平之戰後的又一次五國合縱伐秦。

呂不韋此時他的目標,不僅僅是簡單的征戰韓、魏,而是要尋找一個能夠讓他名揚四海的對手。韓國雖然疲弱,但秦國在邯鄲之戰中也損失慘重,蒙骜已領兵出征,再去爭功已無必要。呂不韋的目光轉向了那個尚未被徹底清除的周天子。

他眼中,東周已非昔日周平王東遷時的輝煌,只是一塊小小的領土,但周室余黨的存在,就在前不久,周王室還號召諸國合縱伐秦,大秦沒動你就不錯了,這空殼天子還敢來打大秦。這些周天子對于大秦來說,猶如眼中釘,肉中刺,必須拔除。

于是,他找到了理由——東周君密謀諸侯,准備合縱攻秦。雖然這理由有些牽強,但在大國的權力遊戲中,理由往往只是借口,實力才是決定一切的關鍵。

呂不韋率領秦軍,攻下東周,徹底滅了周室。這是國際政治的現實,大國擁有話語權,一個小國的命運,只在大國的一念之間。雖然東周滅亡,但呂不韋並未趕盡殺絕,保留了他們的祭祀。他的這一舉動,得到了秦莊襄王的賞識,獲得了河南洛陽十萬戶的食邑,並被封爲文信侯。

與此同時,秦國的另一支軍隊,在蒙骜的率領下,攻打韓國,取得了成臯、荥陽,設置了三川郡,秦國的國土正式擴張到魏國都城大梁附近。蒙骜再接再厲,領軍攻打趙國,拿下太原,又攻打魏國,取下高都以及汲兩個地方,再攻下趙國榆次、新城、狼孟,共取得37座城池。王龁則是出兵攻下上黨,設置太原郡。

秦國對韓、趙、魏三國的侵略行動照著三餐來,若是這三國再不有所作爲,恐怕真要面臨亡國的命運。趙國的相國廉頗,威名遠揚,但此刻的趙國正忙于與魏國、燕國交換土地,修複關系,無力對秦國發起反擊。只能依靠廉頗的防守策略,盡力保住趙國的疆土。

但是在燕國的土地上,或許可以尋覓到一絲轉機。畢竟是燕國趁著趙國被打殘想來撿漏,結果還被趙國殘兵打敗。趙國既然失去了給秦國的,那就先從燕國這裏取回來吧。

然而,是否可以攻秦,還需等待時機的成熟。趙孝成王是否會買單,這是一個問題。從趙國的角度來看,廉頗對秦國的防守有余,而進攻則略顯不足。這種微妙的平衡已經在兩人之間埋下了隱患。但那是以後的事情,暫且不表。

趙國既已無法與秦國一戰,那麽韓國呢?韓國已經被秦國蹂躏得不要不要了,只剩最後一口氣,可以跳過韓國,直接將目光投向魏國。魏國大將晉鄙已死,信陵君又身在趙國,魏安厘王有心無力,別說攻打秦國,能守住自己的國土已是萬幸。秦昭襄王就是看中了魏國的空虛,他與魏國都城接壤,所以在王龁之後,秦昭襄王再次派出蒙骜領軍出兵攻魏。魏國面臨秦國的強大壓力,魏安厘王寢食難安。

在這樣的困境中,魏國竟找不到一個像樣的將領來領兵作戰。大臣們建議魏安厘王召回信陵君。魏安厘王一想,對,他還有這位兄弟可以依靠。爲了魏國的存亡,他決定派人帶著大量金銀珠寶到趙國去請信陵君回來。

信陵君雖然感激魏安厘王的誠意,但俗話說得好,做賊心虛。他害怕回到魏國後會被秋後算賬。然而,不回應魏王的請求又意味著多犯一條罪名。在思前想後許久之後,信陵君決定采取一個極端的措施:他對他的門客說,誰敢幫魏王使者來通傳的,我就殺了他。這個決定讓所有人都保持了沉默。

然而,在這個關鍵時刻,之前提到的毛公和薛公兩人雖然沒有幫忙通傳,卻在聽到信陵君的決定後一同去見信陵君。他們告訴信陵君,他之所以受到趙國的尊重,名聲傳遍諸侯,正是因爲魏國還存在。現在秦國攻打魏國,魏國形勢緊急,而公子您卻不回去幫忙。如果秦軍攻破大梁,踏平公子您先王的宗廟,到時候公子您還有什麽臉立足于天下呢?

聽完這兩人的話,信陵君深吸了口氣,他明白自己的責任所在。與個人性命相比,魏國的宗廟更加重要。他決定整理行裝,踏上回鄉的旅途。就這樣,這位在趙國待了十年的信陵君,終于踏上了回國的道路。

魏安厘王瞥見信陵君歸國的身影,心中明白這位兄弟是冒著生命危險前來與自己並肩作戰的。他情不自禁地沖上前去,緊緊握住信陵君的手。而信陵君從這一舉動中,讀懂了魏安厘王已經釋懷的心意。十年光陰流轉,兩人再次爲了魏國的存亡並肩站立,兄弟情深,忍不住淚目相擁。

隨後,魏安厘王做出了一個艱難的抉擇,將魏國上將軍的印信交予信陵君,全權委托他統領魏國大軍。他深知信陵君的忠誠與決心,這般的信任,讓兩人的情誼更加深厚。

魏安厘王三十年,信陵君臨危受命,肩負起了魏國抗秦的重任。他深知單憑魏國之力難以抵擋秦國的鐵蹄,于是提出了重啓合縱之策。魏安厘王對此表示贊同,而實施這一策略的重任,再次落在了信陵君的肩上。

信陵君憑借著卓越的外交才能,開始遊說各國,希望他們能夠出兵相助。他的聲望與義氣,使得各國紛紛響應,韓、趙、楚、燕等國紛紛派兵前來助戰。聯軍聲勢浩大,直逼黃河南岸,揭開了河外之戰的序幕。

此戰秦軍由蒙骜領軍,雖然秦軍此前連戰皆捷,但面對五國聯軍,蒙骜不敢有絲毫懈怠。他知道信陵君是一位用兵如神的將領,此戰將是秦軍在邯鄲之戰後所遭遇的最強沖擊。

秦軍該如何應對?是采取守勢還是攻勢?蒙骜深知聯軍雖人數衆多,但各國之間利益沖突較大,難以形成合力。因此,秦軍若要進攻,便需抓住聯軍中的薄弱環節,逐個擊破。而若要選擇防守,則需嚴密布防,等待聯軍露出破綻。這場戰略博弈,將成爲決定河外之戰勝負的關鍵。

這個故事聽起來相當合理,前兩個成功案例猶如明燈,爲蒙骜提供了前行的方向。秦軍數量與聯軍相當,蒙骜因此決定主動出擊,意圖將聯軍各個擊破。然而,戰爭的結果往往受多種因素影響,包括不同的將領、不同的時間節點。信陵君又怎會不知聯軍的弱點?他必然在思考如何彌補這些不足。

信陵君明白,避免損失是所有人的共同願望。因此,他選擇親自率領魏軍沖鋒陷陣,以此展現他的決心和勇氣。他這是在報答魏王的不殺之恩,將生死置之度外。蒙骜做夢也沒想到,信陵君會如此勇猛,直接率軍沖鋒。聯軍看到信陵君的氣勢,紛紛認爲他必有必勝的把握,于是也奮勇向前。

戰爭中,除了將領和士兵,士氣也是至關重要的因素。信陵君的英勇行爲瞬間點燃了聯軍的士氣,使他們如同潮水般猛烈撲向秦軍。然而,秦軍在這場戰鬥中並未能抵擋住聯軍的攻勢,損失慘重。蒙骜無奈,只能率領殘軍退回函谷關,憑借地理優勢死守。

經過數月的激戰,秦軍終于成功阻擋了聯軍的攻勢。信陵君見好就收,率領聯軍凱旋而歸。這一戰不僅成爲戰國末期各國合衆抗秦的代表作,更讓信陵君魏無忌的大名傳遍天下。各國諸侯和門客紛紛向他獻上兵法,交換意見。信陵君將這些兵書整理成冊,最終鑄成了名著《魏公子兵法》。

從長平之戰的慘重損失,到邯鄲之戰的聯軍反撲,再到河外之戰的秦軍大敗,對剛上任的秦莊襄王來說無疑是一次巨大的打擊。憤怒的他想要殺掉留在秦國的魏國太子增來泄憤。然而,大臣們紛紛勸谏秦莊襄王,認爲這樣做只會逼得魏國再次聯合其他國家與秦國爲敵。秦莊襄王聽從了勸告,將太子增囚禁起來。大臣們進一步建議,對太子增的待遇應適當寬厚,以引起山東各國的懷疑,從而不易再次形成列國合縱攻秦的局面。

秦莊襄王,未曾料想,自己坐上王位僅三年,便需面臨向諸侯低頭的局面。他心中湧起疑慮:難道秦國的鼎盛已悄然轉衰?然而,命運的車輪並未給他過多思考的時間。在蒙骜兵敗的第二年,這位年僅35歲的秦王,子楚,因病離世,他的統治生涯如同流星般短暫而耀眼。

巧合的是,秦孝文王亦只享有一年的王位,而秦莊襄王也僅坐三年。曆史的輪回似乎在秦國王室中悄然上演,讓人不禁猜測,這其中是否隱藏著呂不韋的陰謀。一次是巧合,兩次是難得,若真的再三發生,豈不是神明顯靈,便是有人暗中操縱。

盡管懷疑如影隨形,但曆史的塵埃已將這些謎團掩蓋,我們無從得知真相。秦莊襄王的離世,將秦國的大位傳給了年僅13歲的贏政。這位稚嫩的大王,將面臨怎樣的挑戰與機遇?

別以爲坐上王位便可爲所欲爲,曆史上的權臣奪權、誅殺大王的戲碼並非只在春秋時期上演。贏政,這個剛剛回歸秦國四年的少年,根基未穩,年紀尚輕,他選擇了延續父親的策略,重用呂不韋爲相,蒙骜、王龁、麃公等人爲將。同時,他也效仿齊桓公,尊稱呂不韋爲“仲父”。

這一稱呼的親密,並非出于贏政對呂不韋的尊敬,而是爲了應對後宮的流言蜚語。然而,稱呼的改變並不能掩蓋事實的真相。呂不韋與太後趙姬的绯聞,在秦國早已傳得沸沸揚揚,只是衆人忌憚呂不韋的權勢,敢怒不敢言罷了。

呂不韋,這位權傾朝野的丞相,他的威勢究竟如何?讓我們以一事爲例,來細細描繪。呂不韋家中,仆從之衆竟達萬人,這是何等的富貴與權勢!與此同時,魏國的信陵君、楚國的春申君、趙國的平原君以及齊國的孟嘗君,這四位戰國四公子,均以禮賢下士、廣結賓客而著稱。呂不韋眼見秦國雖強,但在招攬人才方面卻稍遜于這四位公子,心中難免有些不甘。

于是,呂不韋決心仿效這四位公子,也開始廣招賢士。不久,他府上的食客數量便達到了驚人的三千人。這些食客,除了能出謀劃策、領兵打仗外,還能爲呂不韋帶來什麽呢?呂不韋,這位商人出身的丞相,他的投資自然是爲了名利。如今,他已是文信侯,封地十萬邑,名利雙收,似乎並不需要這些食客的幫助。

然而,呂不韋想要的不僅僅是權力和地位,他更希望能在曆史上留下自己的名字。他開始思考,除了建立功業外,還有什麽能讓他名垂千古呢?答案就是擁有自己的著作。

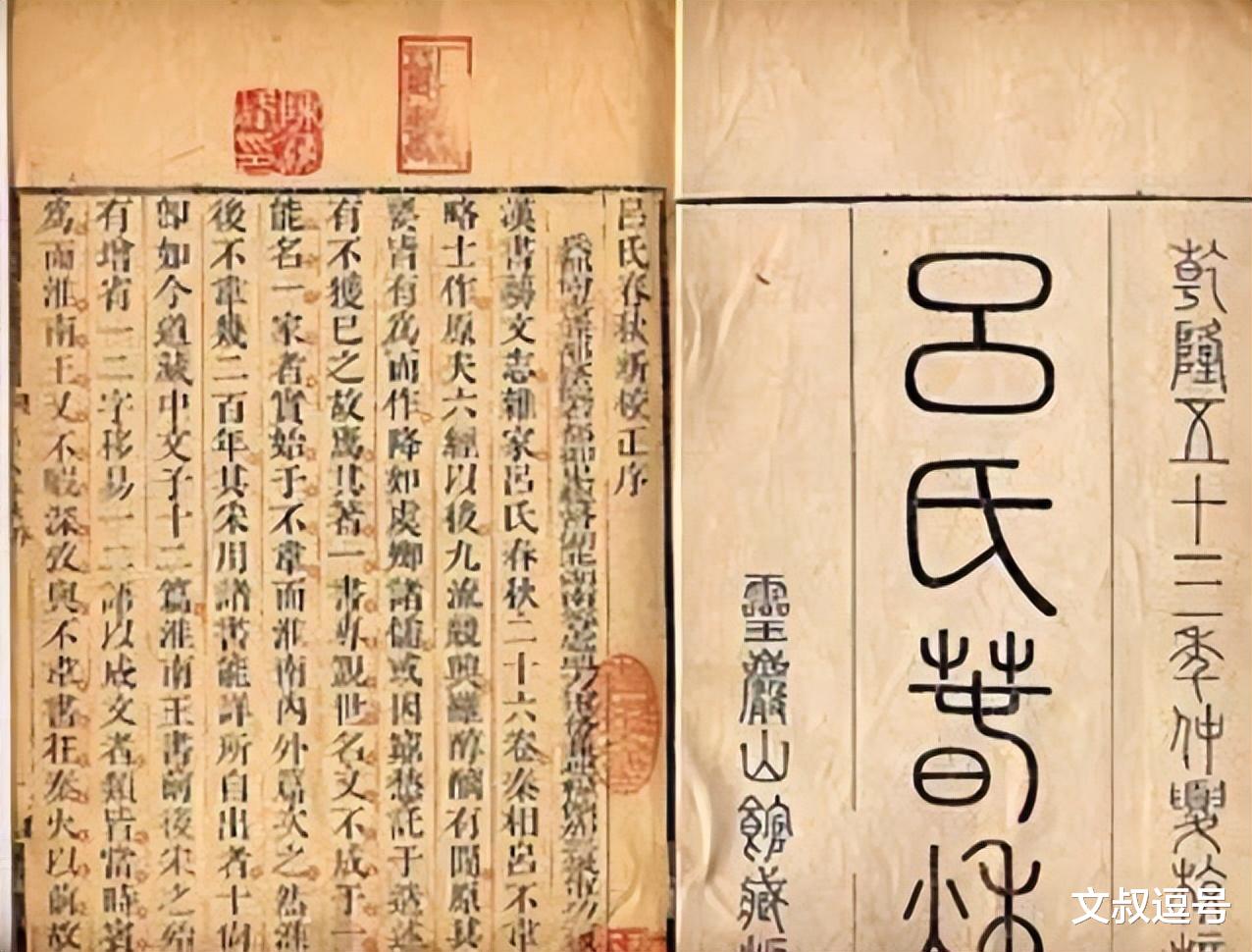

但呂不韋忙于政務,哪裏有時間去寫作呢?這時,他府上的三千食客便派上了用場。他命令這些食客將各自的所見所聞記錄下來,並請專人整理分類。最終,一部包含八覽、六論、十二紀,共二十多萬字的巨著《呂氏春秋》誕生了。

呂不韋雖然並非此書的直接作者,但他的名字卻與之緊密相連。爲了讓這部著作廣爲人知,呂不韋決定進行一場別開生面的營銷。他將《呂氏春秋》放在鹹陽城的城門上,並懸挂千金作爲懸賞。他告訴那些從各國來到秦國遊曆的人們和賓客,如果誰能爲這部書增加或刪減一個字,他就獎勵千金。

這千金懸賞看似誘人,實則是一個巧妙的策略。呂不韋深知無人敢輕易更改書中的內容,這千金懸賞不過是個幌子,他的目的只是要證明這部著作的價值和權威性。同時,這一舉動也展現了他只手遮天的權勢。誰敢挑戰他的權威,只會自取其辱。

呂不韋的這一舉動後來成爲了成語“一字千金”的典故,用來形容價值極高的作品。如今,當我們提及呂不韋的名字時,不禁會想到他那權傾朝野的氣焰和一手遮天的權勢。

當然,我們也不能小觑秦王政的智謀。除了繼續倚重呂不韋及一班忠誠的將領,他還啓用了李斯等一班傑出的能臣。早在李斯被任命爲丞相之前,呂不韋就曾向秦莊襄王提出過一個建議。由于連年戰爭給秦國帶來了沉重的負擔,河外之戰就是一個血淋淋的教訓。

因此,呂不韋認爲秦國需要休養生息,積蓄力量,然後再圖謀大業。這真是一位有遠見的政治家!他將戰敗的原因歸咎于國力的過度消耗,雖然這是事實,但呂不韋的意圖更可能是爲蒙骜戰敗尋找借口。然而,無論如何,避免戰爭總是好事。畢竟,無辜的百姓總是戰爭的最大受害者。

既然秦國決定休養生息,那麽它的對外策略將如何調整呢?這種變化又將給戰國格局帶來哪些新的影響?故事的發展又將如何演繹?我們下一文接著聊。