中國曆史上最令人惋惜的王朝非秦隋莫屬,前者橫掃六合,終結了貫穿東周五百年的大爭之世,奠定了華夏文明大一統的根基;後者亦不遑多讓,三百年的南北對峙一朝而止不說,還創造了許多連盛唐也只能望其項背的奇迹,比如大運河。

然而,看似“功德無量”的兩大王朝卻陷入了“過把瘾就死”的怪圈,爲中國曆史上兩個最偉大時代做了嫁衣不說,還成了後世君王們教育儲君的反面教材,不亦悲乎?而反觀終結殘唐五代亂世的宋王朝,細看之下憑欺負孤兒寡母立國、靠割地求和換取和平、以殺將媚敵得以苟存,明明氣血兩虧卻偏偏國祚延綿。那麽,是曆史在開玩笑嗎?

翻開史冊,秦隋的滅亡曆程何其相似:因爲不想服兵役的陳勝吳廣和王薄選擇揭竿而起,轉眼間星火燎原,天下皆反,遂有“逐鹿”之說。所以,人心背向是他們滅亡的根本原因,對嗎?

然而,秦滅六國是人心所向嗎?如果不是,何以十年內鯨吞六國,設置郡縣?如果是,爲何博浪沙的“始皇帝死而地分”的石碑會一語成谶,兩年天下大亂,四年牽羊納玺?

這口黑鍋交給胡亥、趙高來背或許有些過于沉重了,他們的錯誤只在于沒有及時調整統治策略以及對起義軍應對不當而已,根本原因還在于鯨吞天下而導致的消化不良,想造反的人們只是在等秦始皇駕崩而已,其氣場實在太強大了。

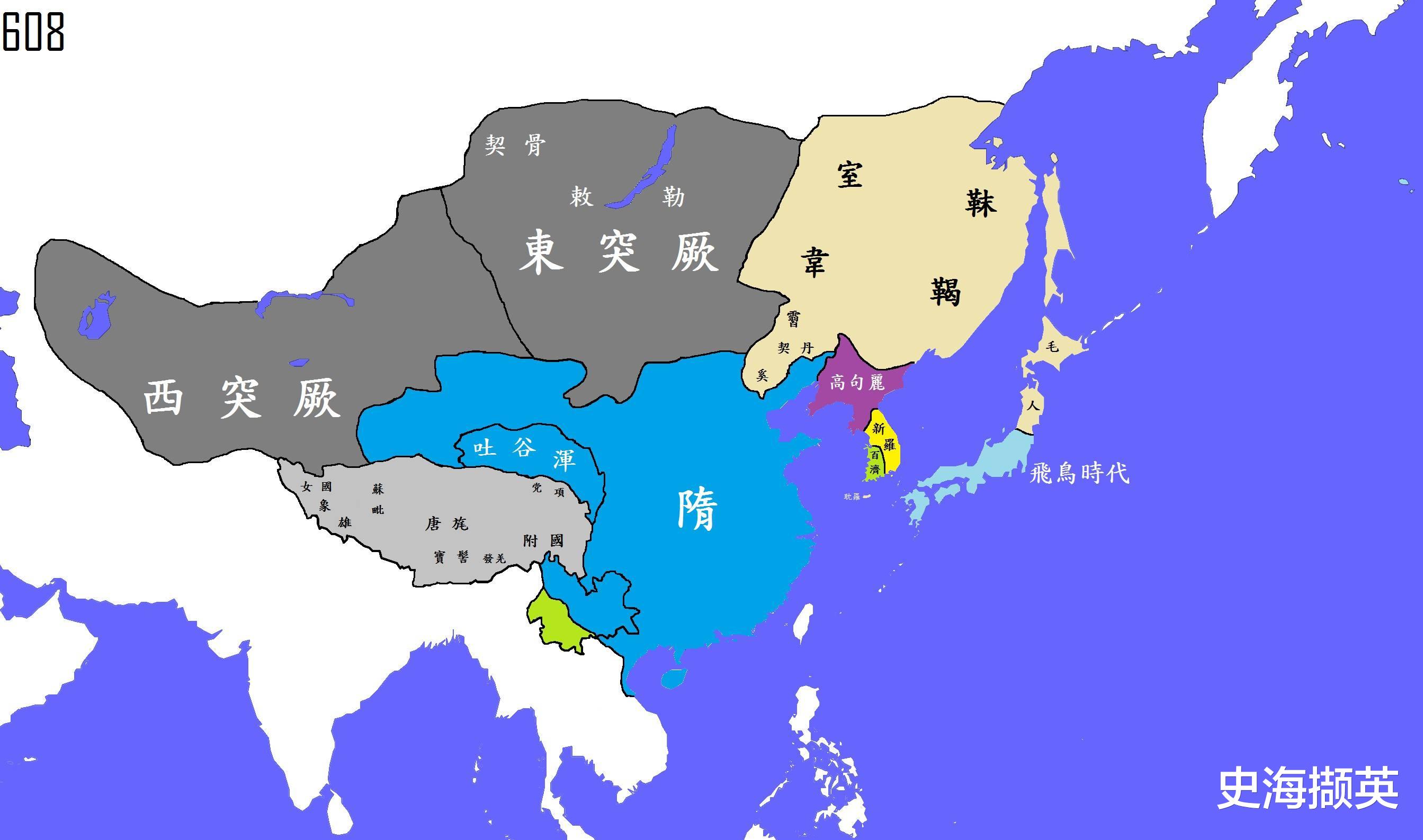

隋朝疆域圖

那隋朝呢?有機會定鼎天下的有李密、李淵和王世充,他們的共同身份都是關隴集團的骨幹,莫非修大運河以及征高句麗也丟失貴族的忠誠嗎?

其實,隋朝皇室出生弘農楊氏,亦屬于關隴集團,李淵等人的集體反叛體現一種“皇帝輪流做,今年到我家”的政治色彩。再者,秦末和隋末的亂世的確難以收拾,那爲何“首都六失,天子九逃”的大唐王朝在安史之亂後尚能苟延殘喘一個半世紀,憑什麽呢?史冊上能找到一大堆原因,其實只有三個字:認同感。

王朝在成立之初,不管是世家大族還是平民百姓都沒來得及建立身份認同或者信心,而外在勢力和內部隱患都會想方設法地添亂,或分一杯羹,或試圖取而代之,比如漢初的“七國之亂”,貞觀初年的“渭水之盟”和清初的“三藩之亂”。

這個難以描述的危險期,挺過去的便可以進入“曆史周期律”的效用範圍,建立最廣泛的身份認同並獲得“死而不僵”的屬性。這是東周能夠當五百年傀儡的原因,也可以完美解釋爲何西漢沒了還有東漢,東漢滅亡之後一個賣草鞋的“皇叔”還能滿天下招搖撞騙,甚至三分天下。挺不過去的則成了史冊上的反面教材,比如“暴秦”和隋炀帝,其實西晉和南北朝的那些國家也都強不到哪裏去,只是沒那麽惹眼而已。

大業九年(613年),第二次東征高句麗期間,負責後勤的開國元勳楊素之子、當朝楚國公楊玄感扯旗造反並圍攻洛陽,楊廣二話不說便回師平叛並將其擊潰。

楊廣

話說中原大地雖然已經是烽煙四起,但在隋炀帝看來,收拾農民起義沒有消滅高句麗重要,而後者又遠不及貴族造反來得可怕,他覺得楊玄感造反的理由絕不是“但爲天下解倒懸之急,救黎元之命”,而是想當司馬懿了。

如此取舍到底對不對呢?總之叛軍軍師李密跑到英雄雲集卻表現平平的瓦崗寨,很快將其打造成當時最強大的勢力。後來李密失德,瓦崗寨分崩離析,衆英雄紛紛投奔長安或洛陽,成就了李淵集團和王世充集團(窦建德爲援軍)的決戰。

當年的形勢像極了幾十年前並列的北周和北齊,關隴集團和山東士族再度在虎牢關下打了一場決定天下歸屬的“代理人戰爭”,其他大小勢力都不過是看客罷了。再往前推,楊勇和楊廣兄弟看似波瀾詭谲的儲位之爭不過取決于隋文帝的抉擇:繼續支持關隴集團或者扶持山東士族與其對抗。所以,關隴集團推出李淵父子成爲新的利益代言人,關中地區在幾乎沒有反抗的情況下歸屬李唐,這不是偶然;而楊玄感的洛陽攻略寸步難行也不是偶然,那裏是山東士族的地盤,在隋炀帝徹底垮掉之前依舊有很高的忠誠度。

至此,一股隱藏的勢力逐漸浮出水面,他們在先秦時期叫實封世襲貴族,兩漢叫做地方豪強,魏晉時期又形成了士族門閥。他們形成于原始社會末期,生産力的底下引發了人類抱團取暖的本能,從占據生産資料的部落高層逐漸演變成大地主(奴隸主)莊園經濟,並在階級社會中無限擴充和相互兼並;而教育資源的匮乏導致他們詩書傳家,鑽研“經世之學”,進而壟斷了仕途和學問。這樣一股可以扮演輿論、廟堂和槍杆子的勢力存在,王朝必須跟他們結爲聯盟方能站穩腳跟,他們的確不足以無風起浪地掀翻一個王朝,或和劉裕和楊堅這樣的蓋世英雄對抗,但英雄總會死的,忍一忍就有興風作浪的機會。

秦始皇或許沒有認識到這個問題,又或許是除了武力之外他想不到其他辦法,他拼命收拾了匈奴和越人,散播著傳誦千年的赫赫武功,卻渾然不覺危機就在身邊。

秦始皇

初創的郡縣制度爲未來兩千年的大一統思想做了多少貢獻就不說了。就當時而言,東方諸侯立國數百年,死而不僵,潛在實力尤存,對于民衆的號召力依舊;另一方面,相對于皇帝的尊崇和遙遠,世爵世祿的實封貴族是絕大多數人的現實追求。

項羽、劉邦是義帝熊心的將領,代表了舊楚國勢力,其他五國貴族也紛紛複國並尊熊心爲共主,以期來獲得分封(實際執行者是項羽),差一點楚人版的東周就該來了。哪怕是陳勝吳廣也未知道打著公子扶蘇的招牌,扯起楚國的大旗(國號“張楚”),自相矛盾的說法雖然體現了農民階級的局限性,卻能說明倆布衣對于“名正言順”的粗淺理解。也就是說,秦人低估六國遺民對于恢複榮光的決心,竟亡于六國勢力的反噬,始皇帝千秋萬世的美夢最終在沙丘成了一碗黃粱飯。

至于漢唐爲何能夠順利立國,吸取前代的教訓不假,另一個現實原因便是內部不安分因素沒了或者累了。

東方六國勢力多依附項羽,楚漢爭霸之後等于又被滅了一次,其地位和地盤都無奈讓給了諸侯王和功勳集團,李唐王朝則有天策上將坐鎮,誰敢拿幾萬族人的身家性命去造反?

更重要的是,外夷的虎視眈眈也是內部團結的催化劑——不管是匈奴還是突厥,其實力都遠勝曾經噤若寒蟬的五胡!

回到建隆元年(960年),天下已經亂了兩百多年了,先是安史之亂後的藩鎮割據,在黃巢起事並敗亡後形成的大大小小不聽中央調擺的勢力,最終演變成一堆折騰不休的大小國家,異族入侵,君臣相殘和父子反目此起彼伏,熱鬧得很。總之,宋王朝所終結的是一個絲毫不遜于東周或南北朝的亂世,倘若隨後步上秦、隋的後塵當不會令人意外,時人甚至絲毫看不到希望何在,而趙匡胤只用了一杯薄酒就徹底終結混亂,宛如天方夜譚。

其實,官家的輕松來自于世家的沒落,曾經匹敵國家機器的世家大族被連綿兩百年戰火撕成了碎片,科舉的完善和教育的普及則徹底扼殺了反撲的可能,從此不再有被稱爲“郡望”的實力集團,只剩下與皇權深度綁定的書香門第,對比國家機器之偉力實在是太弱小了。至此,改朝換代的黑手只剩下外患和平民造反派了。

兩宋300年間有大大小小400多次農民起義,比例遠超任何朝代,規模大的也前有宋江、方臘,後有鍾相、楊麽,威脅甚至不如小小的西夏。而此後除了元朝的滅亡存在民族因素之外,其他王朝倘不是內憂外患一起爆發,幾乎都有千秋萬代的潛質。那麽,是造反者水平下降了嗎?貌似一直以來就不怎麽高,絕對意義上成功的農民起義只有朱元璋一個,只有他才是餓得沒飯吃才跑去造反的,請記住這個前提。

孫觌在《鴻慶居士集》裏曾淡定地說:“甑中有麥飯數升,床上有一故絮被,雖儀、秦說之于前,彭、韓驅之于後,不能使之爲盜。”這話有一定的道理,但卻失之偏頗。陳勝吳廣的口號是“將相王侯甯有種乎”,張角三兄弟則說“蒼天已死,黃天當立”,要麽是想翻身做主,要麽試圖改朝換代,總之跟“消滅地主階級”毫無關系。

黃巢

這才是義軍領袖們的真實想法,而第一個提出“均田免糧”的是黃巢也只是說說而已,一千年以後的太平天國也不例外。

而黃巾軍的三位教主肯定是有飯吃的,如果他不造反,混得肯定不會比漢中張魯差,至于陳勝,“失期當斬”的謊言早已被裏耶竹簡所戳破,無非是罰一副盔甲而已,至于爲什麽要造謠,後來的造反者們都懂。

在缺乏政治、經濟和軍事能力的前提下,拿什麽去拯救自己“王侯將相甯有種乎”的夢想呢?所以,還是教科書說得對:由于農民階級的曆史局限性,或被無情絞殺,或被統治階級利用,成了改朝換代的工具。

好文章[點贊]