黎明的光芒剛剛灑在這片飽受戰火摧殘的土地上,一場曆時八年的殘酷戰爭終于畫上了句號。日本的無條件投降,標志著中國抗日戰爭的勝利,也揭開了曆史的另一頁。

然而,在這勝利的喜悅背後,隱藏著一個讓無數人失眠的問題:那些曾爲日軍效力、數量高達百萬的漢奸,他們去哪了?

在勝利與正義的雙重光環下,那些隱藏在曆史陰影中的漢奸究竟去向何方?他們是否真的逃脫了應有的審判?還是在某個不爲人知的角落,等待著曆史的審判?

二戰結束,隨著日本的無條件投降,抗日戰爭的硝煙漸漸散去,中國大地上留下的卻是滿目瘡痍和深深的創傷。勝利的喜悅之中夾雜著對未來重建的迷茫和挑戰,特別是對于那些戰爭中扮演了複雜角色的僞軍成員而言,他們的命運成爲了戰後中國社會面臨的一大難題。

在抗日戰爭中,僞軍的存在是一個特殊而又矛盾的現象。他們中的許多人曾經是普通的農民、工人甚至是失業的知識分子,在戰爭的混亂中,出于生存的本能或其他種種原因,被迫或主動加入了日本人設立的僞政權軍隊。

戰爭結束時,這些曾經的僞軍成員面臨著極爲複雜的處境。一方面,他們深知自己在戰爭中的行爲難以得到同胞的理解和寬恕;另一方面,隨著新的政權建立,他們又擔心自己將面臨怎樣的法律和社會制裁。

抗日戰爭勝利後,中國大陸上漫長的廢墟和混亂成了國民政府亟需解決的問題。在這樣的背景下,國民政府及其領導人蔣介石面臨的不僅是如何恢複國家的社會秩序,更是如何在國內外錯綜複雜的政治勢力中鞏固自身的統治。

在這一曆史節點上,蔣介石采取了一個大膽且具有爭議的決策——收編僞軍。在戰爭結束之時,遍布中國大陸的僞軍數量龐大,他們的存在對新的社會秩序構成了潛在威脅。然而,在蔣介石看來,這也是一支可以利用的力量。

通過將這些力量納入國民黨的指揮體系中,不僅可以快速擴充自己的軍隊,還能有效地減少潛在的敵對力量。因此,蔣介石下令開始了對僞軍的收編工作。收編工作並非一帆風順。

首先,國民政府需要確定哪些僞軍成員符合收編條件,這一過程中涉及到了對僞軍成員過去行爲的審查。然而,在混亂的戰後環境下,這種審查往往難以做到既公正又高效。盡管如此,國民政府還是確定了大約二十四萬名漢奸和兩百萬名僞軍符合收編條件。

隨後,這些被選中的僞軍成員開始接受國民政府的重新組織。他們被重新分配到不同的軍事單位,穿上了新的軍裝,配發了新的裝備。這些原本爲敵軍服務的人員,如今變成了國民黨軍隊的一部分。

這一轉變對于僞軍成員來說,是身份上的重塑,而對于國民政府來說,則是對自身軍力的一次快速擴充。這一策略的實施,對國民政府的軍事部署産生了直接的影響。

隨著大量新兵力的加入,國民政府的軍隊迅速壯大,這使得國民政府能夠更加自信地在中國大陸上展開對共産黨及其他地方勢力的軍事行動。特別是在對大城市的控制和勢力的鞏固方面,這些新加入的軍力發揮了重要作用。

他們參與了許多關鍵戰役和軍事行動,爲國民政府在國內戰爭中爭取到了寶貴的時間和空間。然而,這一收編策略也引發了一系列的社會問題和爭議。

一方面,這些被收編的僞軍成員的過去使得他們在社會上備受爭議,他們的忠誠度和可靠性也時常受到質疑;另一方面,這種大規模的收編行動在一定程度上也模糊了正義與非正義的界限,給戰後社會的和解與重建帶來了複雜的影響。

隨著新中國的成立,國家開始了對過去罪行的清算,特別是對那些在抗日戰爭期間加入僞軍,背叛國家和民族的人員進行了嚴格的審查和審判。這一曆史時刻,成爲了正義對不義行爲進行審判的關鍵時期,也是戰後中國社會恢複正義、重建信念的重要一步。

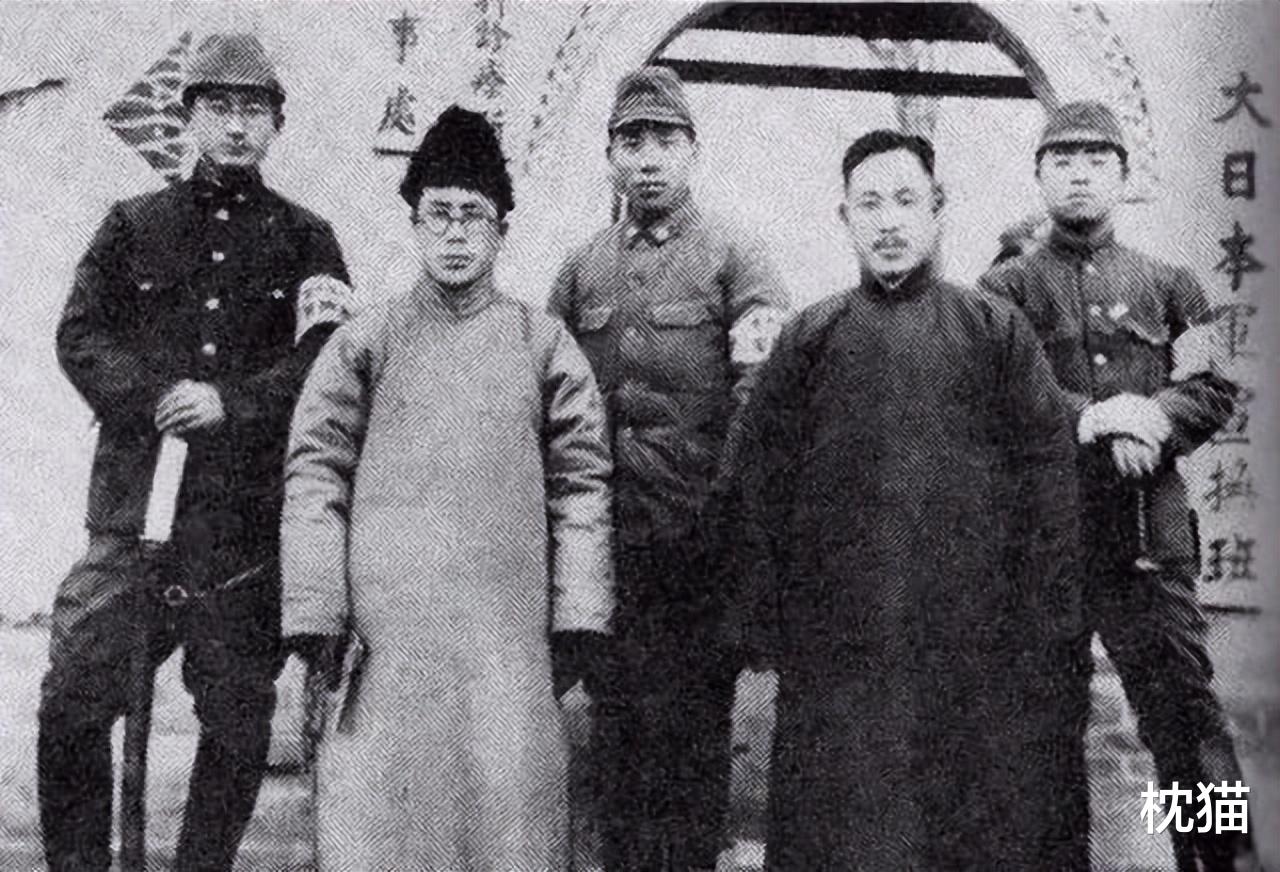

在這一過程中,新中國政府設立了專門的法庭,負責審理那些涉嫌叛國和協助敵人的案件。審判的範圍廣泛,不僅包括了那些在日占區擔任要職的漢奸,還有那些參與僞軍活動、對抗中國抗日力量的人員。

這些審判嚴格遵循了法律程序,確保了每一個被告人都有機會爲自己的行爲辯護,同時也保證了審判的公正性和嚴肅性。對于那些罪行重大的“大漢奸”和“漢奸頭”,他們的審判尤爲引人注目。

許多人因其在戰爭期間犯下的罪行,如大規模屠殺平民、積極協助日軍進行侵略活動等,被判處了死刑或終身監禁。這些判決不僅是對他們個人罪行的懲罰,也是對那段黑暗曆史的一種清算,標志著國家對正義的堅持和對曆史的審視。

對于那些在汪僞政府中任職的人員,根據他們的具體罪行,很多人被判處五年以上有期徒刑。這些人雖然沒有直接參與暴行,但他們通過爲敵占區政權服務,間接加深了侵略的傷害,因此受到了相應的法律制裁。

這些判決展現了新中國對于不同層級、不同程度罪行的審慎區分和公正處理。至于參與規模較小的“皇協軍”等僞軍的成員,他們的審判同樣嚴格,但在判決上根據個人行爲的輕重進行了區別對待。

根據具體情節的輕重,一些人被判處有期徒刑或拘留,甚至是經濟罰款。這種差別化的處理方式,體現了新政府在嚴懲罪行的同時,也考慮到了個體差異和具體情境,旨在通過法律手段實現社會的和解與重建。

據悉,這一時期,對漢奸的審判案件高達60000件之多,這個數字不僅反映了僞軍問題的普遍性和嚴重性,也展示了新中國政府在恢複社會正義、重建法治秩序方面的決心和努力。

通過這一系列審判,新中國向全社會傳達了一個明確的信息:背叛國家和民族的行爲必將受到法律的嚴懲,而正義和公正是新社會的基石。

在新中國成立之初,面對即將到來的法律審判和可能的嚴厲懲罰,不少曾參與僞軍活動的成員感到了前所未有的恐懼和不安。這種恐懼驅使他們采取了極端的措施來逃避可能的法律制裁,其中就包括改變姓名、僞造身份證件等手段,以掩人耳目,逃往海外尋求避難。

這些逃亡的僞軍成員,他們的去向多種多樣,有的選擇了前往日本,尋求在戰爭的舊主那裏獲得庇護。日本,作爲他們曾經的盟友,被視爲一個相對安全的避難所。

盡管日本在戰後同樣面臨著極大的困難和重建的壓力,但對于這些僞軍成員而言,比起在中國面臨的法律制裁,日本似乎是一個更加寬松的環境。除了日本,一些僞軍成員還選擇了逃往其他曾被日本占領的區域,如東南亞的某些國家。

在這些地區,他們利用戰後的混亂,以及當地對于戰爭曆史認知的差異,隱藏自己的真實身份,試圖開始新的生活。他們中的一些人甚至嘗試通過當地的華人社區獲得幫助,以便更好地融入當地社會。

爲了逃避追捕,這些僞軍成員在逃亡過程中采取了極其謹慎的措施。他們不僅改變了自己的名字,有的甚至進行了面部整形手術,或者改變了自己的生活習慣和語言,以防被認出。

在僞造的身份下,他們中的一些人設法獲得了新的護照和旅行文件,這使得他們能夠跨越國界,遠離中國政府的法律制裁。然而,這種逃亡和隱匿的生活充滿了不確定和風險。他們時刻擔心自己的真實身份被揭露,同時也必須面對在異國他鄉的孤獨和艱難生活。

在新的環境中,他們往往需要從事低端勞動,生活條件艱苦。更重要的是,他們失去了與家人朋友的聯系,長期生活在精神上的壓力和孤立之中。

盡管這些逃亡的僞軍成員設法避開了法律的制裁,但他們的命運並非都能有一個幸福的結局。隨著時間的推移,一些國家開始加強對戰爭罪犯的追捕和審判,這使得他們中的一些人最終還是面臨了法律的審判。

而對于那些終其一生都在逃避中度過的人來說,他們的內心深處充滿了罪惡感和不安,這種精神上的負擔成爲了他們難以擺脫的陰影。

僞軍的存在不僅僅是戰爭留下的遺産,它們的去向和處理方式也反映了新中國成立初期政府面對過去,以及如何在國家統一和社會穩定之間尋找平衡的努力。通過收編那些願意爲新中國服務的僞軍成員,不僅是對他們過去行爲的一種寬恕,也是對他們未來潛能的一種利用。

這種做法在一定程度上體現了實用主義的政策,旨在盡快恢複國家的秩序,同時也是對國民黨統治下軍隊快速膨脹需求的應對。然而,對于那些犯有嚴重罪行的僞軍成員,新中國政府采取了嚴厲的法律手段進行審判和制裁。

這一做法體現了新政府對正義和法治原則的重視,同時也傳達了一個明確的信息:對于背叛國家和民族的行爲,不會有任何的寬容和妥協。這一系列審判不僅是對曆史的一種清算,也是對未來的一種警示,強調了法治和正義在國家治理中的核心地位。

對于那些選擇逃亡和隱匿的僞軍成員,他們的命運更是反映了戰爭和政治變革對個人命運的深刻影響。這些人的逃亡之路,雖然在表面上看似是對即將到來的法律制裁的逃避,但實際上是他們在混亂的曆史洪流中掙紮求生的寫照。

他們的故事提醒我們,曆史的轉折點上,個人的選擇不僅會影響到自己的命運,也會成爲曆史進程中的一個注腳,對後世産生深遠的影響。

參考資料:李仲元.研究抗戰時期我軍對日僞軍瓦解工作研究[J].南京政治學院學報,2005,21(1):67-71