大明王朝國祚276年,始于1368年明太祖朱元璋起事,率淮西舊部等一幹人馬創立,共曆經十二世、十六位皇帝;止于1644年力圖實現明王朝“中興”,卻自缢于煤山的明思宗朱由檢。

從最初分封秦王、晉王、燕王等諸王于全國各重要地域,以“家天下”的方式來鞏固其統治。到後來“天子守邊關”之創舉,由皇帝直接參與邊防事務,來維護國家安全。再到中晚期,社會矛盾凸顯,激化了內部矛盾,加之北方遊牧民族的崛起等多因素合力,最終導致了王朝的更叠。明朝帶給我們什麽思考,又留給我們什麽遺産呢?

在明朝建立之初,退居漠北的北元殘余勢力及其他實力不容小觑的部落,雖然已多次被打敗,依然不甘心北遁、伺機反撲。朱元璋雖創建衛所制,大力部署防禦體系,並多次發動大規模的軍事行動,並未完全消除來自北方的軍事威脅。

明成祖朱棣更是將國都從江南富庶之鄉,遷到直接抵禦北方威脅的長城腳下,彰顯皇帝作爲“守土第一人”的責任與擔當,爲朱氏的後繼之君們樹立了榜樣。

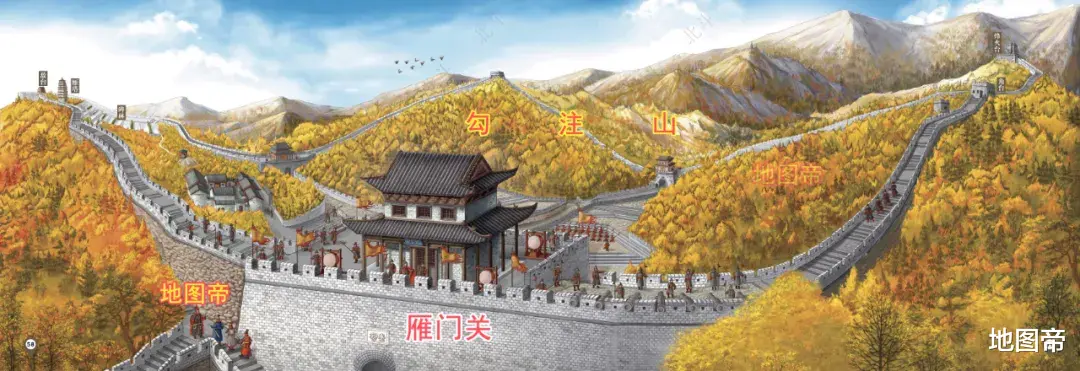

明朝設置了九邊作爲外圍防線,來保護北京的安全。所謂九邊,也就是由九個重鎮,各負責一段長城,也稱爲九鎮。每鎮設一個總兵,相當于軍區總司令,和現代的軍區概念非常相似。

九邊大體上是沿著萬裏長城規劃的,從鴨綠江到山海關再到嘉峪關,分別是遼東鎮、薊州鎮、宣府鎮、大同鎮、太原鎮、延綏鎮、甯夏鎮、固原鎮、甘肅鎮。

明世宗朱厚熜時期,爲了加強北京的防護,增設昌平鎮和真保鎮。九邊九鎮就改名爲九邊十一鎮,這是保留時間最長的建制,後世通常以九邊十一鎮稱呼明朝的邊鎮。

九邊十一鎮是大明帝國一道萬裏防火牆,但也難免出現 “蝈蝈皇帝”、“木匠皇帝”、“將軍皇帝”、“道家皇帝”等,上天和開疆拓土的“祖宗”們開了個不小的玩笑。

到明思宗朱由檢時,皇權、宦官、內閣之間互有矛盾,加上自然災害頻發、朝政失策,致使經濟瀕于崩潰。此時百姓處于水深火熱之中,各地義軍紛紛揭竿而起;而北方後金勢力的迅速崛起,極大削弱了明王朝的統治,最終大廈傾倒,湮沒在曆史的塵埃中。

後來滿清入關,清軍通過多種方式選擇入關通道,比較知名的例子如:皇太極率領大軍在北京和薊州鎮一帶襲擾,繞過甯錦防線,從喜峰口入關;又令八旗軍繞道內蒙古,從獨石口入關,兵臨宣府城下,又殺到朔州、應州、大同、陽和等地;多爾衮和嶽托分兩路突襲,嶽托則在密雲北邊破壞城牆從青山關入關;阿巴泰貝勒從雁門關及附近關口侵入中原。

當然最主要的途徑還是名揚天下的山海關,它依山臨海,形勢險要,是明長城東部的重要關口, “引狼入室”而爲世人所不齒的吳將軍,並非僅爲陳圓圓,更多是出于他對朱姓大明的失望,對闖王大順的不滿。

曆史的長河滾滾向前,道不盡幾家王朝更替。明朝在一次次攻殺占守中已然成爲曆史,無論是王侯將相、文武公卿、才子佳人,還是草莽英雄,均爲世人所津津樂道、褒貶不一;唯有依然巍峨矗立的長城和大小關口,見證了烽火硝煙、金戈鐵馬,幾多關城賦興衰。