1922年的《華盛頓限制和削減海軍軍備條約》簽訂,而同一時間,日本海軍驅逐艦發展裏程碑式的明星艦「吹雪型」也應運而生,隨著條約內容中比例、噸位和火力等細目越來越嚴格,以及《倫敦海軍條約》的續簽,日本海軍的驅逐艦發展從剛剛觸及到曙光便迎來了至暗時刻。

到1934年的“丸二計劃案”時,日本海軍相繼在「初春型」、「有明型」、「白露型」等條約驅逐艦上嘗到了限制後的苦果,不僅沒能達到軍方的期望,還在相繼的事故中不斷的損耗著日本海軍有限的資源,幾型失敗作品的後果就是海軍不能滿意,還突破了條約1500級的限制引來其他列強的敵視。

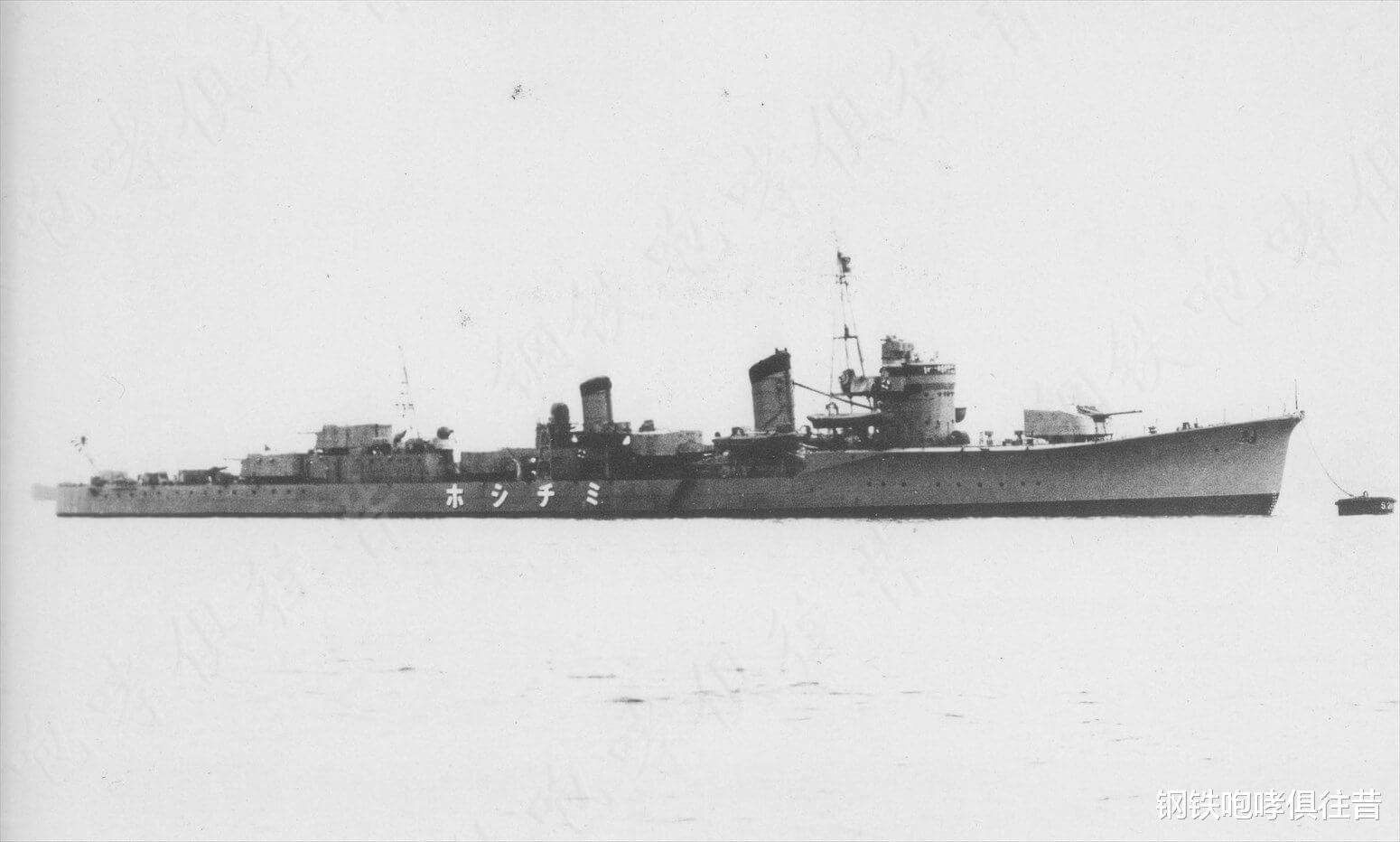

「白露型」5號艦【春雨】

有鑒于此,日本海軍認識到在滿足海軍條約限制的同時,要建造出達到自己心中完美的驅逐艦是魚與熊掌不可兼得的。再之,兩次條約會議上日方對一直耿耿于懷的艦船噸位分配比例提出異議均被駁回,使得海軍研究多年的“對美七成理論”一直達不到實施階段的條件。因此,結合國家戰略和實際困難,日本暗中已決定不再續簽備受束縛的海軍條約,而本文的主角——「朝潮型」驅逐艦正是在這一環境下誕生的産物。

「朝潮型」驅逐艦首艦【朝潮】號

剛剛提到的“丸二計劃案”中原本的14艘艦隊驅逐艦計劃被前「白露型」驅逐艦占用了4艘名額,結合「白露型」下水後在續航及航速方面的不足,「朝潮型」的後10艘,則是在1934年計劃設計階段就完全摒棄了條約1500級的限制,告別藤本時代的艦政本部第四部完全放飛自我,按著心目中的大型、遠洋艦隊驅逐艦完全重新的來設計,內部被視爲新“特驅”的複活之作。雖然設計和建造階段仍在條約有效期內,但日本海軍已經完全放開了顧慮,放大後的艦體,結合「白露型」成功的設計,以及新時代的技術,日本海軍在條約時代繞了一大圈的險路終于又回歸到正確的大道上來。

「朝潮型」,共計10艘:

【朝潮】、【大潮】、【滿朝】

【荒潮】、【朝雲】、【夏雲】

【山雲】、【峰雲】、【霞】

【霰】

「朝潮型」在設計階段、公試和第四艦隊事件後的艦體指標

「朝潮型」的設計「朝潮型」的設計建造階段正處于“友鶴事件”和“第四艦隊事件”之間,因此,「朝潮級」並沒有完全摒棄早期堆積武備的觀念,只是或多或少的在設計階段進行了重新的權衡。

首先是對複原性影響較大的艦橋設計,其基本繼承「白露改型」的設計理念,在上層建築做了一些微調,在采用了前型角張力整體呈圓形的小型艦橋後,側向風壓面積有效的減小。通過增加吃水增加穩定性、提高艦艏幹舷修複耐波性等方面的工作,使其最大複原角達到95.7°。

「朝潮型」的側面線圖

雷裝方面采用2×四聯裝610毫米魚雷發射管,從艦舯到艦尾則與「白露型」完全相同,僅在2號魚雷發射管的再裝填裝置位置上稍稍向左舷做了一點偏移。重塑“特驅”的過程中也抛棄了原來的3×三聯裝雷擊攻擊力,而沿襲了「白露型」的配置,雖然在一波齊射時會相對于“特驅”少一發的攻擊,但有再裝填裝置的支持,反而強化了持續的雷擊能力。另外,也正是從「朝潮型」開始,由于九三式氧氣魚雷的研制成功,全面開始搭載這種射程超長、攻擊力恐怖的“長矛魚雷”。

「朝潮型」的俯視線圖

主炮方面則放棄了前型的2號單裝B型主炮,三座主炮全部采用雙聯裝127毫米C型主炮。並且放棄了2、3號主炮背靠背式的設計改爲背負式,使兩座主炮可以同時向後方射界開火攻擊。

反潛能力上從「初春型」到「白露型」都去掉的手動深彈投放台又回來了,放置在兩舷各一座,而深彈投射機和裝填台又各減回到1座,至于爲什麽取消掉深水炸彈投放軌道至今仍存疑,但就反潛能力來說與前型稍有遜色。

「朝潮型」的艦寬和吃水在圖示中都是最大的

艦體的內在方面也做了相當多的改進,新型呂式艦本鍋爐采用高溫高壓罐體,與原羅式艦本鍋爐相比,提高了11%的燃油使用效率,這對常年追求大航程的日本海軍是個利好消息,由于艦體的增大計劃中的續航仍是4000海裏/18節,但在實際的公試中海軍意外的獲得了1000海裏的隱藏續航能力。

「朝潮型」動力和電力設備圖示

另外隨著艦上電器設備的增多,原本的直流電使用場景已不堪重負,更多的設備上艦意味著整艦電力需要交流高壓化,這樣不僅可以支持更多的艦上用電設備,同時可以接入基地陸上電力網。高壓交流化實驗在輔助艦【明石】上進行了多次,在取得不錯的效果後也被「朝潮型」所采用的。

“第四艦隊事件”以重塑“特驅”榮光爲目標的「朝潮型」開工僅僅3周後,重重陰雲便沉沉壓來,1935年9月26日,“第四艦隊事件”發生。

由于這次事件發生而暴露在“特驅”前後建造的諸多類型艦艇都存在輕度不足的問題,特別是強調輕量化這一指標的艦艇問題更爲嚴重。如果朝潮型繼續按原有工藝建造下去,那麽很快就會發生第二個“第四艦隊事件”。重新審視「朝潮型」可能存在的缺陷不得不提前進行。

「朝潮型」原本1900噸級的設計保留有一定的冗余噸位,經過事件影響,隨之而來進行的改造、加固等方面工作後,噸位直逼2400噸。這不僅降低了航速(損失0.15節),也影響了續航,這樣沉重的氣氛彌漫了整個第四設計部。

艦尾舵面設計缺陷當然「朝潮型」也是有其特有問題的存在。比如安裝在「朝潮型」艦尾采用的是大縱橫比雙尾舵設計,這兩個尾舵可以理解成過于細長。而在艦尾設計在考慮到改善複原性的情況下,船底會呈現圓弧狀保持在水線以上,當這個小小的變化結合了兩個問題更加嚴重的舵面時,就造成——「朝潮型」轉彎半徑過大。艦尾在高速大角度轉向時水脫離水面切入空氣,大大降低了舵面提供的轉向力,轉向力的減弱造成轉彎半徑過大,航速降低1.5節,已經發展成了無法忽視的嚴重問題。

艦尾問題位置

爲此,「朝潮型」不得不進行艦尾和舵面的改造,把原先的艦尾改爲和艦底成銳角形狀的連接,使得船體形成按壓海水的狀態。舵面也去掉一張,並調小了縱橫比使其更寬。

艦尾和舵面的示意圖

同樣優化的還有旋槳部分,相對于理想化的380rpm,實際測試僅爲350rpm,爲了達到高轉速旋槳直徑被從3.4M調整到了3.28M,這使轉速將將達到370rpm。值得慶幸的是經此優化後的「朝潮型」再次公試時,不僅縮小了轉彎半徑,最高航速也同時增加了0.7節,換算成動力相當于增加了3600馬力。

【朝潮】至【荒潮】依次按新的設計修改了艦尾部分,其他6艘則在建造階段直接使用了新的設計圖紙,而這一結構更是延續到了下一型——日本海軍夢中情艦「陽炎型」上。但實際這個艦尾設計是在討論「陽炎型」的方案中定型的,但迫于事態發展的嚴重性,優先用在了「朝潮型」身上。

改造後的另一結果就是續航裏程的增加,5190海裏/18節(燃料580噸消耗95%時,航程4975海裏),通過新的公試達到了計劃階段都沒能達到海軍方面的要求。新創35.29節的最高航速,可以說動力系統發揮出了超長的性能。美中不足的是原本計劃580噸燃料4000海裏的續航在新動力系統支持下,450噸燃料就能達到要求,那多出來的130噸燃料相當于近一成艦體排水量,所以這多出來的重量對各方面都有影響。日本海軍直到「陽炎型」也沒能解決燃料、航程間的計算誤差較大(動力的改善也起了一定的作用)。

臨機調事件【朝潮】竣工還不到4個月,蒸汽渦輪葉片就被發現存在破損的情況,並且波及到了該型所有艦只。渦輪葉盤共振翼是最早一批被羅列出來的可能誘因之一,考慮到其他艦艇上或許也存在相同的隱患,事件逐漸演變成了針對海軍所有船只的大規模調查,史稱“臨機調事件”。

如果罪魁禍首真的是葉盤共振,軍方不僅需要對旗下所有艦艇的蒸汽渦輪進行改進(費用約4000萬日元),現有艦只逐個入渠接受大修還將影響所有新船的建造。爲此日本海軍不得不采取更爲保守的策略,先對【妙高】、【狹霧】、【吹雪】、【初春】、【千鳥】、【鴻】等艦實施了長時間的耐力測試,並得出了一切正常的結果。而後確認問題所在是是中壓渦輪,而中壓渦輪是搭載在高溫高壓罐上的渦輪,也就是說,葉片破損最終被確認爲「朝潮型」自身的固有缺陷,該問題也在該級升級完輪機組後得到了解決。不過對于故障實際原因的調查卻一直持續到了太平洋戰爭如火如荼的1943年,最終報告書所提出的渦輪葉盤雙節點共振也成爲了公認的事件真凶。

從臨機調事件可以看出,日本當時的工業水准並沒後來吹噓的那麽高,至少在動力系統制造方面存在很大的工藝問題。

終章兩大問題的影響對「朝潮型」來說是無法估量的,但其設計也可以看出缺乏適當的平衡,也就是說,由于過于慎重的建造,使船體的構造具有了過剩的複原性和強度。

「朝潮型」大部竣工時,「陽炎型」的圖紙已經確認開工,作爲「陽炎型」的前輩其能力還是可圈可點,在隨後的太平洋戰場上,「朝潮型」各艦不時的和「陽炎型」編隊執行任務,可見其雖爲過渡艦但能力並不弱。

尤其四艘「朝潮型」編組的第八驅逐隊在1942年2月爆發的巴厘島海戰中擊退了盟軍3艘輕巡洋艦和7艘驅逐艦組成編隊,而自身未受損失。事後第八驅逐隊被聯合艦隊司令長官山本五十授予了“武勳顯著”的感謝狀,成爲開戰後首支獲此殊榮的驅逐隊。

但隨著【霞】在伴隨大和的菊水特攻中被美機狂轟亂炸而沉沒,10艘「朝潮型」就此全部成爲日本軍國主義的陪葬品,消失在浩瀚的大洋中。

「朝潮型」3號艦【滿潮】

「朝潮型」4號艦【荒潮】

「朝潮型」5號艦【朝雲】

「朝潮型」6號艦【山雲】

「朝潮型」7號艦【夏雲】