尊敬的讀者,感謝您在百忙之中閱讀我的文章,這是對我努力的肯定,也是持續創作的動力,向您致以我最誠摯的敬意,希望能得到您的一個"關注",在此感謝!

要了解地球的早期曆史,了解月球是如何形成的極其重要。無論如何,這兩個天體是同時出現的。但人類對那個時期一無所知。由于缺乏材料,科學家們只能做出猜測,而且大多是推測。盡管計算機模擬已經證實了巨型撞擊理論的可能性,但這並不能證明地球在過去確實與一個名爲忒伊亞的天體相撞,而月球就是由忒伊亞形成的。這一假設有很多缺點,替代方案正在興起。其中,俄羅斯地球化學家埃裏克·加利莫夫的假說脫穎而出。

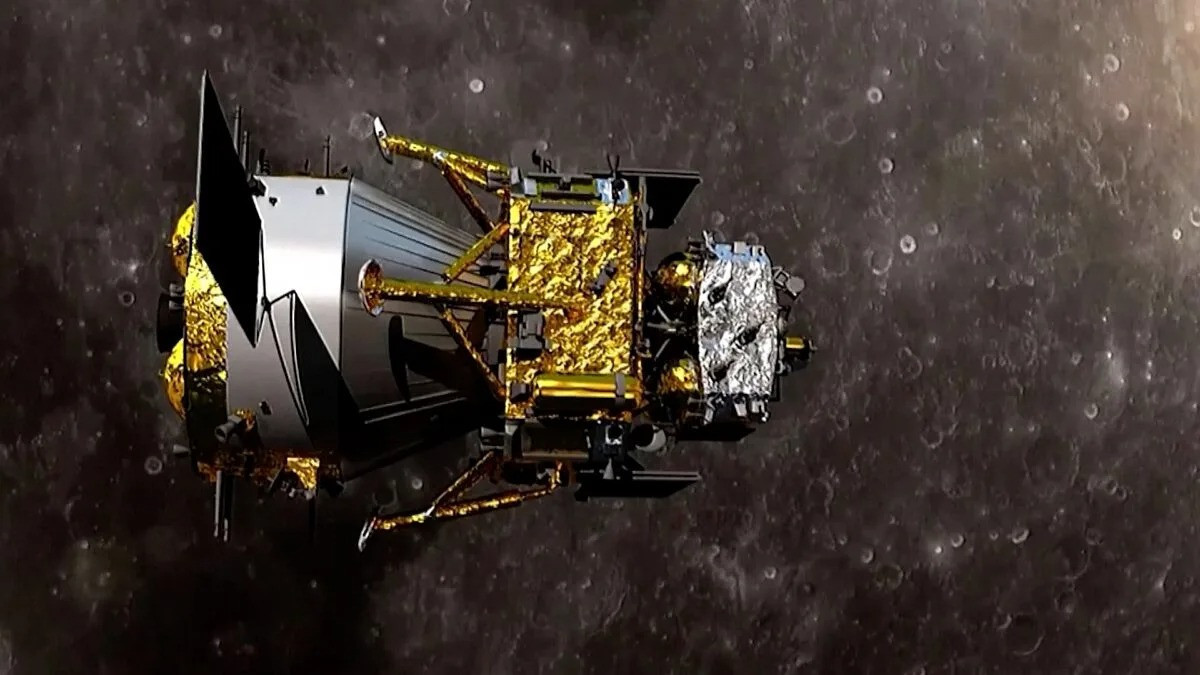

技術和研究方法不斷改進,隨著時間的推移,以前不明顯的問題變得清晰。例如,計算機建模不僅表明巨型撞擊理論是可能的,而且也非常適合動態模型。因爲美國人在 60 年代和 70 年代執行任務時帶回的月球土壤的成分與地球極其相似。

人們相信,在與忒伊亞相撞的過程中,一塊後來成爲月球的碎片從地球上脫落下來。然而,不久前,很明顯,由于撞擊,前鋒本身被抛出了。但外星宇宙天體的成分不可能相似。巨大影響理論的危機就是這樣産生的。

加利莫夫的理論表明,地球和月球是由一團氣體和塵埃雲形成的一對雙星。當雲在塌縮和壓縮過程中的旋轉力矩足以使團塊破碎時,它總是會分裂。

“但這裏還有另一個因素在起作用:粒子升溫並慢慢蒸發,失去一些質量。考慮到這種蒸發,地月系統的自轉力矩是相當足夠的,”埃裏克·加利莫夫指出。

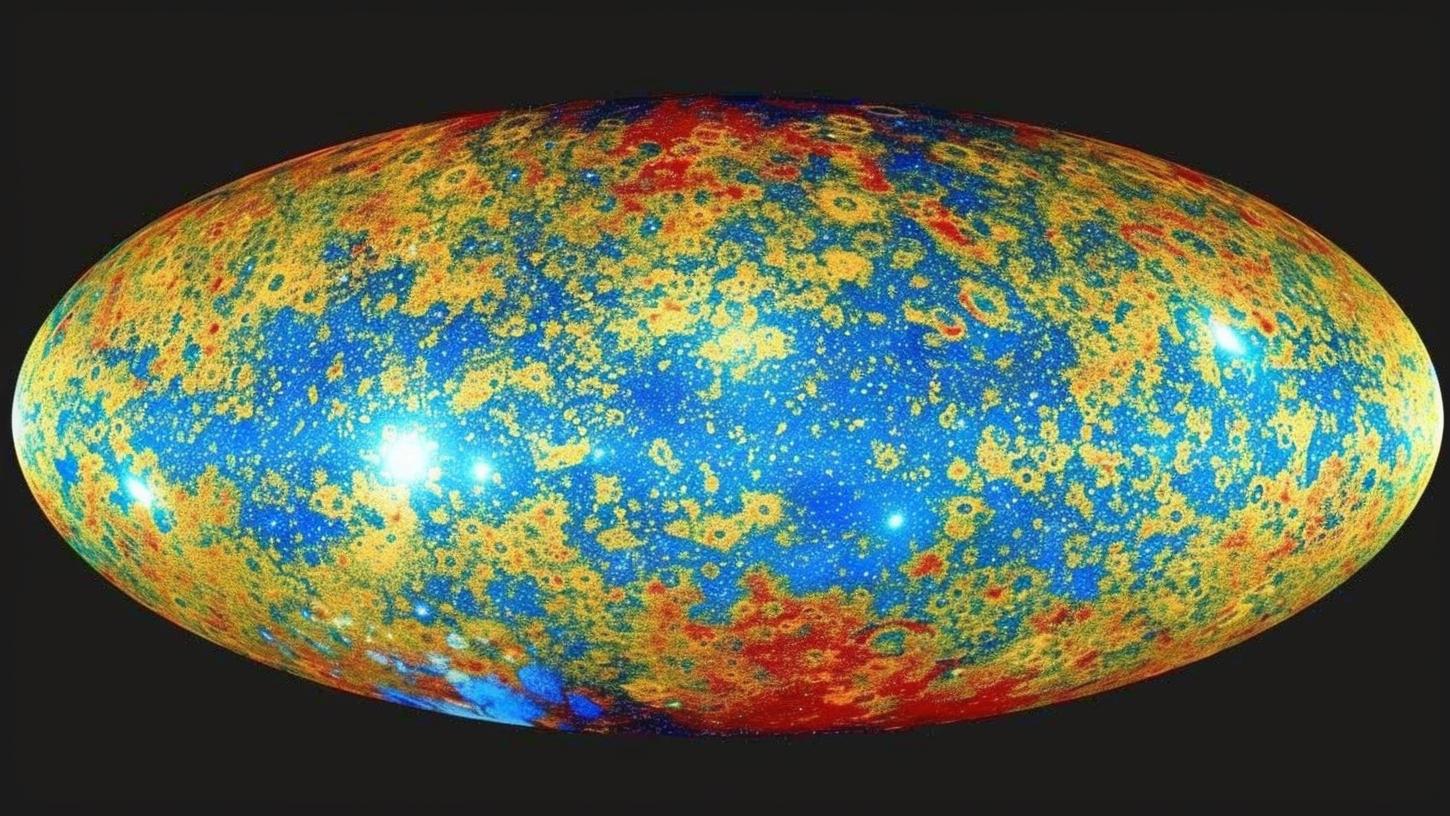

氣體和塵埃雲加熱時,這些顆粒會失去揮發性元素以及鐵。換句話說,鐵在蒸發過程中損失得非常快。因此,只剩下大量難熔的鋁、鈣和钛(與月球土壤的成分相同,但鐵含量貧乏)。爲了實現這一點,已經存在的粒子必須蒸發,而不僅僅是一些熱雲的凝結過程。

當氣體和塵埃雲團碎裂時,它們的大小不會相同,更多的物質會沉積在較大的碎片上。計算表明,較小的碎片(月球)將增長 30%,較大的碎片(地球)將增長 26 倍,吸引幾乎所有的原生雲物質。因此,這兩個天體將具有相同的同位素組成,但化學成分不同。計算顯示,地球具有碳質球粒隕石成分。一般來說,這是形成太陽系一切的最原始物質。如果蒸發 40%,剩下的就是月球的成分。

從地球化學和動力學的角度來看,加利莫夫的理論是無可挑剔的。只是它不僅涉及地月對的形成問題,還涉及太陽系所有行星的形成問題。畢竟,有一種行星堆積理論,根據該理論,氣體和塵埃是主要的。隨著時間的推移,灰塵顆粒在碰撞過程中長大。它們碰撞並合並,直到成長爲行星。例如,隕石表明情況確實如此。

積累理論在加利莫夫看來,另一個過程正在並行進行——固態積累,即固體粒子的立即形成。就相關的質量和體積而言,這一過程具有從屬性質,與主要過程相距甚遠。

所以,首先存在氣體和塵埃雲。然後。45億年前,太陽發光,雲層剩下的就是一個球體。它的物質開始逐漸定居在赤道地區。第一個是灰塵顆粒,它們形成了一層薄薄的層,在某個時刻失去了重力穩定性,並開始凝結(形成固體顆粒)。

氣體和塵埃漩渦開始在大部分物質中旋轉。它們互相粘在一起,形成一團,把一切都朝一個方向扭曲。濃度增長到臨界尺寸,達到臨界尺寸,它們坍縮成行星及其衛星。對特定地月對的計算表明,它們的兩個團塊在太陽出現 5000 萬年後開始破碎。地球花了 7000 萬年才形成,吸引了周圍所有的塵埃。

盡管事實上還沒有成熟的計算機模型,但行星積累理論還是被接受了。此外,對于小塵埃顆粒也沒有動力學理論。小塵埃顆粒之間的引力相互作用和重力不足以讓它們“粘”在一起。在這些條件下,固態積累的可行性仍有待證明。到目前爲止,還沒有真正的計算來證實這一點。並且沒有觀察到顆粒生長的粘附。

一顆大慧星,靠近地球時水份全撒地球上了(四十天的大暴雨),慧核成了月亮

月球撞了地球🌐,被地球🌐引力抓住逃不了了[靜靜吃瓜]

月球是地球分出去的比較合理,地球表面的群山就是證據。以後再也不會有山脈産生了,只能有一座座火山産生了!

月球,是從地球分出去的。恒星分出行星,行星分出衛星,衛星最後分解成小塊直至粒子。由什麽決定?溫度。