打仗就是拼消耗,拼誰的資源更雄厚。有句話說:“明軍不滿饷,滿饷則無敵”,意思是明軍若是糧饷充足,清軍、闖軍都不是問題。太平天國運動,情況也是一樣,太平軍敗給後勤,而並非湘軍、淮軍。

後勤從何而來,城市供給是關鍵。太平天國爲何失敗,與城市治理失敗有關。太平軍不會治理城市,也難以治理城市,從而引起一連串問題,且難以解決。

太平天國如何治理城市呢?太平天國疆域不穩定,許多地方都處在爭奪之中,治理城市的政策也經常變化,但大致可以分爲兩個階段,兩種類型。

第一階段,天京事變之前,相對嚴格的“聖庫”制度。

“聖庫”究竟是什麽一回事呢?簡單說,就是吃大鍋飯,生産資料、生活資料都是公有,由國家統一分配,不存在私有財産。

太平天國早期,參加起義都是窮苦百姓,爲了溫飽才反清,故而“聖庫”吸引力很大。韋昌輝、石達開、胡以晃等“富戶”,是“聖庫”物資的主要來源,他們販賣家産,一律交給“聖庫”。

既然是按需分配,就不存在所謂的貿易、市場、交易。所以,太平天國定都南京之後,便把轄區內的城市按照“聖庫”制度進行治理,私營手工業、商業都不存在。

此前的商人、手工業者,被編入相應的“館”,由百工衙、諸匠營管理,爲國家生産勞動,一切生活開支,都由“聖庫”供給。

定都南京後,英國人也嘗試與太平天國往來,了解情況。英國軍官吳士禮在《太平天國天京觀察記》中說:“城內各種店鋪都不准開設,天京城內無商店。”

可以說,此時的太平天國城市,類似一座城堡或者軍營,城與市分開,回到城市誕生之初的原始狀態。當然,“聖庫”制度並未嚴格推行,因爲問題比較多。

石達開治理安慶,發現問題的嚴重性,也放松了管理,采取市場模式,並得到楊秀清認可,史稱“安慶易制”,但並沒有在太平天國轄區內普遍推廣,帶有試驗性質而已。

第二階段,“聖庫”制度名存實亡,但以城居兵,以鄉居民。

生産力水平決定了“聖庫”制度無法長期推廣,絕對平均主義行不通。如此,楊秀清在大家的強烈要求下,進行了一些調整,例如取消“男女分營”,允許居民享受家庭生活。

城市工商業,也允許經營,但國家監管,主要以官營爲主。民營商業,主要集中在城市郊外,允許自由貿易。但是,楊秀清沒能繼續完善工商業政策,就死于天京事變。

1856年,天京事變,是太平天國曆史的重要分水嶺。天京事變爆發,不只是楊秀清囂張跋扈這麽簡單,而是太平天國的架構出了問題,並因此引發了內部矛盾。

“聖庫”制度,在天京事變後名存實亡。例如,陳玉成、李秀成、李世賢等諸侯王都私自建造規模宏大的王府,這些財産從何而來,爲何不交給“聖庫”?

李秀成救援蘇州,洪秀全不同意,讓他拿出10萬兩銀子充公,才能去江浙。李秀成爲了保住大本營,也拿出10萬兩銀子,“送給”洪秀全。

如此,“聖庫”規定的“物資歸上主,人人不得有私”的要求,名存實亡。城市管理也發生了改變,統一把人員安置在“各館”規定取消,政策有了調整。

太平軍攻取江浙之後,當地人王彜壽在日記中說:“賊之制,以城居兵,以鄉居民。”意思是,城內居住士兵,是一座軍營;城外是居民,城內人員要遷到城外。

遷到城外,究竟是什麽人呢?李圭思,歸王鄧光明部下一位小官,後尋找機會逃離,他在日記中說:“城外設置粥場,婦孺趕出城,出入核驗身份,士兵經常下鄉征糧,號稱打抽風。”

可知,太平軍奪取江浙之後,士兵以及精壯者(符合當兵)留在城內,其余一律遷出城外。

無論是“聖庫”制度,還是“以城居兵,以鄉居民”,都是管理城市的敗筆,短期內有一定效果,但弊端衆多,違背了社會發展規律。

“聖庫”制度下,城市就是一座軍營、堡壘,純粹消費,而沒有生産。幾十萬人口的城市,全部由國家分配物資,且處在生産力水平低下的階段,豈能持續呢?

城內生活物資,都無法自給自足,又如何給軍隊提供糧食、後勤補給呢?軍隊沒有後勤,如何打仗呢?爲何得到補給,太平軍只能“打先鋒”,或者“派大捐”,以及“打抽風”,對地主、士紳下手。

楊秀清時代,太平天國軍事上蒸蒸日上,但京師屢次出現糧食危機。爲了緩和供需矛盾,楊秀清不得已“天父下凡”,讓上帝的子女出城自謀出路。

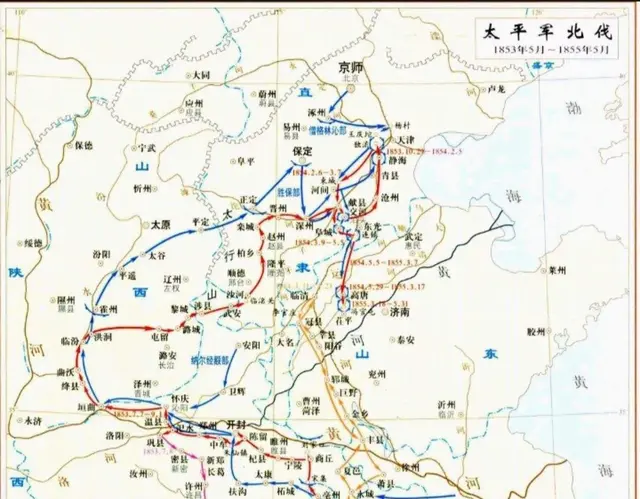

太平軍西征,最初目的不是建立基地,而是征集糧食、物資,保證南京的日常生活開支。如此,西征時,太平軍除了攻打城池,還要分兵去征糧,讓本就兵力不足的西征,捉襟見肘。

“以城居兵,以鄉居民”相對“聖庫”制度而言,有一些優點,但缺點也不少。

士兵居住城內,打造一座堡壘,可以減輕城內糧食壓力,專注于軍事鬥爭。鄉民居住城外,城內人員比較“單純”,也能減少敵軍的探子,便于維護城內秩序。

弊端更多。首先,城內沒有居民,誰來守衛城池?單純依靠軍隊,沖鋒打仗還可以,但修築防禦工事,以及搬運彈藥,都缺乏人手。一旦戰鬥中受損,太平軍很難恢複元氣,因爲沒有人。

再則,商人、士紳被趕出城外,原先的財産、土地、房屋沒有了,對太平天國心懷不滿,不但破壞地方制度,還勾結清軍,隨時反擊太平軍。換句話說,此舉激化太平軍與地主之間矛盾,不利于團結抗清力量。

最後,城內不從事生産,或者生産有限,軍需得不到滿足,只能繼續出去“打抽風”,對當地士紳下手。如此,士紳強烈反對,紛紛築寨自保,支持清軍,成爲太平天國勁敵。

例如,太平天國奪取諸暨之後,氣勢如虹,但以包立身爲代表的士紳組建武裝力量,抗擊太平天國“征糧隊”。爲此,太平軍在雨花台之戰的關鍵時刻,還要分出兵力與包立身作戰,吃盡了苦頭。

農民起義想要取得成功,單純依靠軍事鬥爭不現實,還需要一批會治理地方,管理民政的文官隊伍。沒有根據地建設,意味著只要遇到一場重大失敗,就傷及元氣,難以恢複,這對處于激烈戰鬥狀態的太平天國而言,無疑是巨大災難。

江浙經濟發達,還是運河樞紐,是清朝財稅主要來源。如此繁華的城市,太平天國卻沒能好好經營,還讓地主、士紳、商人走到對立面,不能不說是一個敗筆。

那麽,太平天國真的沒有人才嗎?沒有會治理城市的人嗎?答案是否定,石達開、李秀成、洪仁玕都是治理地方的高手,如何進行經濟建設,鞏固根據地,都顯得比較高明,但難以推行。

之所以如此,主要原因兩點。首先,李秀成不只是治理地方,還需要在東線、西線之間來回奔波作戰,並處理南京朝廷糟糕的內部矛盾,對治理江浙力不從心。

再則,太平天國缺乏一支強大的水師力量,很難保證城市補給。試想,全部人員都居住在城內,幾十萬人,乃至上百萬人的城市,一旦被清軍封鎖,如何解決吃飯問題呢?

清軍牢牢控制長江,太平天國補給線不穩定,怎能保證物資供給呢?城內商人就算有本事走私,風險也很大,且帶來的是物價上漲,民衆更加有怨氣。

可以說,失去長江控制權後,太平天國在江浙的城市,很難按照正常的路徑去發展,只能采取“戰時狀態”。只有消滅江浙清軍,徹底控制江浙,才有可以讓城市回歸到正常狀態。

局勢所迫,太平天國的城市治理非常糟糕,以致違背了經濟規律,短期內又無法解決與調整。如此,太平天國不能充分利用城市與商業發展帶來的紅利,還激化了跟士紳階層矛盾,豈能不滅亡。

清朝統治的支柱是士紳階層,無論是湘軍、淮軍,之所以能玩得轉,也是士紳支持。但是,士紳不支持太平天國,因爲經濟利益受損,動了他們的奶酪。