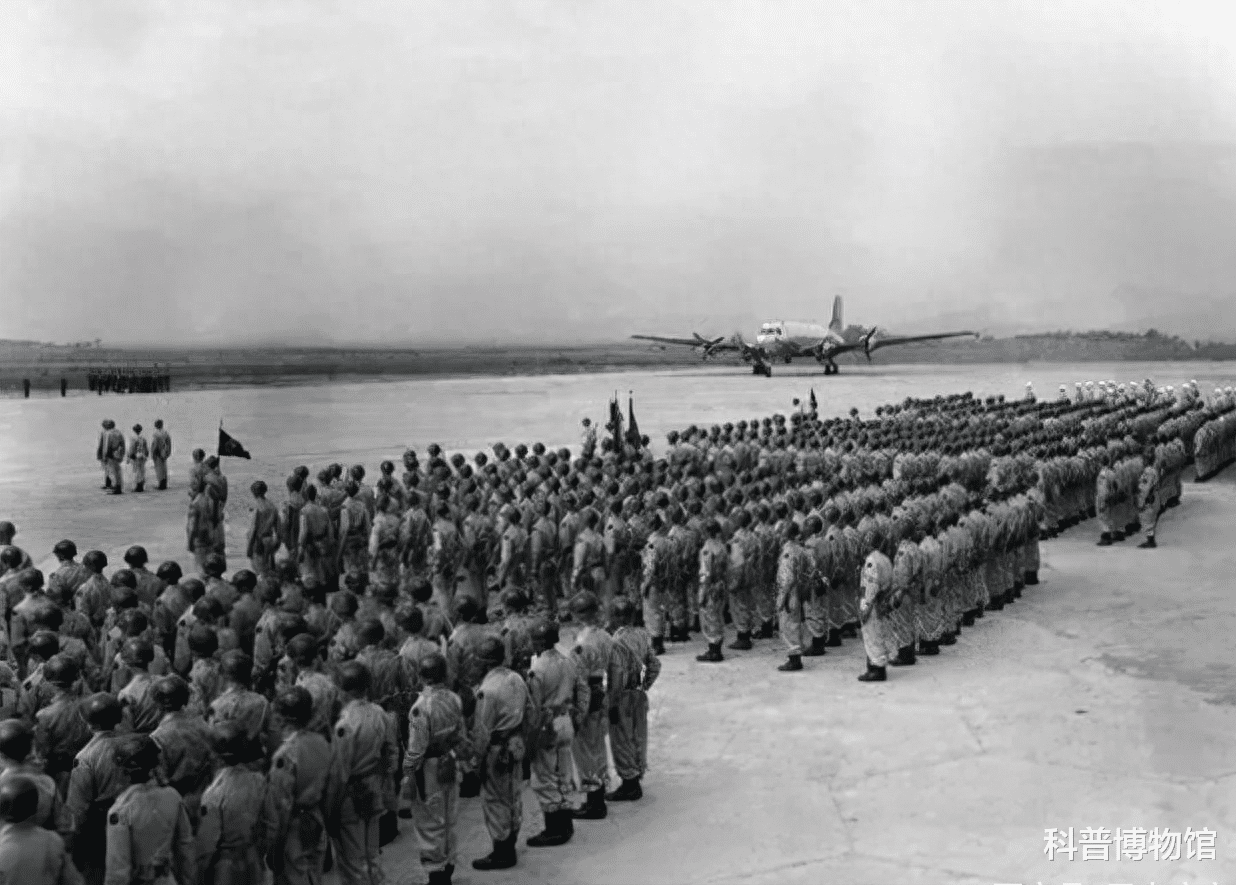

1950年7月7日,美國以聯合國的名義,和其余15個國家組建成“聯合國軍”,就此加入朝鮮戰爭。

這15個國家,雖然都同爲聯合國軍的一員,但實力卻相差甚遠,有的是全力以赴的,比如英國(約投入14200兵力)、加拿大(約8100兵力)和土耳其(約5400兵力),有的是重在參與的,比如澳大利亞、法國等,其余的純粹就是來湊個數的,比如荷蘭、南非、比利時還有盧森堡,這幾個國家投入的兵力都不足1000人,盧森堡更是只派出了84人。

9月15日,以美軍爲首的“聯合國軍”在仁川登陸,就這樣,15個國家的軍隊一同登上了朝鮮半島的戰場,和朝鮮人民軍以及後來的中國人民志願軍展開戰鬥。

而在整個戰爭期間,要說哪個國家的表現最爲奇葩,荷蘭這個曾經的“海上馬車夫”必然榜上有名。

在和我軍交戰之前,荷蘭軍隊就盲目自信,稱要和我軍單獨過招,結果第一次交手,800多人的荷蘭軍隊就幾乎被團滅。

不過最令人不解的事,在面對我國志願軍的時候,荷蘭軍隊根本就沒放幾槍,戰後連傷亡數據也沒有公布出來,直到2013年才公之于衆。

那麽問題來了,荷蘭這個歐洲小國爲何要加入聯合國軍?在和我軍遭遇時,又發生了什麽呢?

聯合國軍——荷蘭篇荷蘭位于歐洲的西北部,其本土面積僅有41528平方公裏,只比我國的台灣省大一點。

1463年,荷蘭才正式成爲一個國家,之後不久又受到西班牙的統治。1648年,西班牙承認了荷蘭的獨立。

從西班牙手裏獨立出來之後,荷蘭便逐漸成爲了當時的海上殖民強國,其商船的數量甚至超過歐洲所有國家的總和,因此又被稱爲“海上馬車夫”,這個時期,也是荷蘭的“黃金時代”。

當時,荷蘭已經在世界各地建立了殖民地和貿易據點,成爲了繼“日不落帝國”西班牙之後的全球最大殖民國家。

明朝末年(1624年),荷蘭東印度公司的部隊登陸台灣,隨後便開啓了對台灣長達38年的統治,直到1661年,鄭成功開始收複台灣,次年,潰敗的荷蘭軍退出台灣。

到了17世紀後期,荷蘭先後和英、法交戰,在海上,荷蘭敗給了英國,在陸上,荷蘭又輸給了法國,自此,荷蘭開始走向衰敗,逐漸淪爲一個不入流的歐洲小國。

而真正給予荷蘭致命一擊的,則是第二次世界大戰。1940年5月,德軍入侵荷蘭,五天之後,荷蘭就投降了。

在爲期5年的納粹統治期間,荷蘭遭受了前所未有的創傷,直接經濟損失達到了150億荷蘭盾,死亡人數超過35萬人,也正因此,戰後的荷蘭便走向了歐洲聯合的道路。

1949年,荷蘭加入北約和歐共體,自此正式認老美爲好大哥,成爲了美國有難同當的忠實馬仔。

朝鮮戰爭爆發後,美國當即派兵入侵朝鮮,隨後又操控聯合國安理會,組建以美軍爲首的“聯合國軍”。就是在這個時候,荷蘭人報名了。

其實,荷蘭參戰的理由也很簡單,一來呢是想在好大哥面前表現一下,二來是讓國際多認識認識這個曾經的“海上馬車夫”,增加國際影響力,三來是想從中分一塊蛋糕。

一聽說是朝鮮在打架,荷蘭人就在想,現在可是16個國家外加一個韓國打2個國家,入侵的對象還不是當年的德國,而是朝鮮,這不穩贏嗎?這不就等著三七分賬嗎?要咱說,還是老美大哥好啊,有好事第一個就想到了咱。

可結果呢,荷蘭人高估了聯合國軍的實力,也嚴重低估了中國軍人的力量。

朝鮮戰場上的荷蘭在朝鮮戰爭中,荷蘭只派出了大約一個營的兵力參戰,共819人,包括了3個步兵連、1個炮兵連,以及1個通信連。

雖然說荷蘭派出的兵力在16國中是墊底水平,但他們卻自信地認爲打個朝鮮和中國還是不成問題的。

實際上,荷蘭軍隊和中國志願軍的主要戰鬥,是在第四次戰役期間,只是結果不像荷蘭人想的那樣美好。

截止到1951年1月,我軍已經連續取得了三次戰役的勝利,士氣一路高漲。但因爲連續作戰,各部都十分疲勞,加上兵員和物資供應困難,所以從8日起,志願軍和朝鮮人民軍就開始休整,到27日轉爲防禦作戰。

當時,志願軍在第一線的部隊共有6個軍21萬余人,戰役的部署是第38、50軍和人民軍第1軍團抵禦聯合國軍對漢城的猛烈進攻;第39、40、42和66軍在第2、3、5軍團的配合下,于東線橫城一帶伺機實施反擊,第四次戰役就此拉開序幕。

在東線,爲了將反擊的效果做到最大化,志願軍除了在正面反擊敵人外,同時還暗自讓39軍的117師(共計7000余兵力)在敵後穿插,以此切斷敵人的後路,和阻擊從橫城地區出來的敵方援軍。

不過,由于當時天降大雪,許多道路都被白雪覆蓋,難以辨識方向,結果就導致117師的三五一團走錯了路。等他們意識到這一點時,卻發現已經偏離了20多公裏。

正當所有人都以爲壞了大事的時候,不遠處的樹林中突然走出了十幾個南朝鮮士兵。還沒等這股敵方勢力反應過來,三五一團就快速將其殲滅,同時還俘獲了五人。

通過對這幾名俘虜的審問,三五一團不但得知了敵人的具體部署情況,還得到了一條抵達目的地的捷徑,走這條小道,他們就能將損失的時間補回來。

在稍作整理後,三五一團就出發了,而爲了避免在路上遇到突發情況,他們還換上了南朝鮮軍的軍服。

後來發生的事情,可就相當有意思了。

翻過幾座高山後,三五一團抵達了一條公路附近,當時,公路上還有一支聯合國軍的部隊。

這支部隊是由荷蘭軍和一部分美軍組成的,鑒于荷蘭人在二戰中的“優秀表現”,美國人對他們並沒有太多的期待,所以只要他們守住沒有危險的側後方就行。

那個時候,敵人也發現了三五一團的前鋒2營,但對于這股莫名出現的軍隊,荷蘭軍並未察覺出異常,因爲這個位置可是聯合國軍的後方,他們哪會想到對面的人居然是中國志願軍。

于是荷蘭軍的指揮官澳登就站在前方,大聲喊道:“我們是荷蘭軍,是你們的友軍,不要弄錯了。”

2營可不管你在嘀咕些什麽,直接對著敵人火力全開,頃刻間,荷蘭軍就倒了一大片,指揮官澳登也被當場擊斃。

奧登陣亡後,荷蘭軍完全亂了套,一下子就被2營打得潰不成軍,在不到半個鍾頭的戰鬥中,荷蘭軍陣亡了一百多人,還有六百多人負傷被俘,實在離譜。

快速殲滅荷蘭軍後,2營和隨後趕來的三五一團主力迅速搶占公路兩側的高地,順利截斷了敵人的後路,此次戰役,117師共殲敵數千人。

看到這,很多人可能都會疑惑,當荷蘭軍被攻擊後,爲何沒有在第一時間組織反擊,難道他們都堅信是“友軍誤傷”嗎?此外,荷蘭一直隱藏這次事件,直到60年後才公開具體過程和傷亡數據,這又是爲何呢?

實際上,荷蘭人在朝鮮戰爭中的糟糕表現,也不能全怪他們,因爲在此之前,聯合國軍真的搞出過誤傷友軍的洋相,而且還不少。

比如美軍就轟炸過南朝鮮軍隊,還有土耳其旅也曾痛擊過南朝鮮軍。

1950年11月下旬,土耳其旅發現了一夥疑似“志願軍”的軍隊正在向己方靠攏,見對方來勢洶洶,土耳其旅果斷出手,不但以閃電般的攻勢擊潰了“敵軍”,還俘獲了上百人。

得知土耳其擊敗了一支志願軍勁旅的消息後,美國那叫一個欣喜若狂,可當他們看見那些所謂的“俘虜”時,卻都傻眼了,因爲眼前的這些人根本不是志願軍,而是自家人。

經過這次烏龍事件後,各國都開始格外注意分辨南韓、朝鮮和中國的軍隊,當看到黑頭發,黃皮膚的軍隊時,也不會輕易開槍了。

所以說,在荷蘭軍隊遇到三五一團的2營的時候,他們都以爲這是南韓軍隊,而且這個位置又是聯合國軍的腹地,他們更加確信對方就是“友軍”。

直到在2營開火之前,他們都沒有作戰鬥准備,甚至到真正交手的時候,一些荷蘭士兵還以爲是産生了誤會,沒有選擇開槍,結果就被我軍給全殲了。

至于爲什麽戰後的資料很少提到這次戰役的具體數據,可能是因爲這次戰鬥太不起眼了,或者說歸入了美國軍隊的統計中,畢竟荷蘭總共不到一千人,從大體上來說可以忽略不計。

而荷蘭本國對于這次的慘敗,則選擇了只字不提,往後幾十年間幾乎從未向外界公布具體數據。

直到2013年,荷蘭駐韓大使才說出了當年荷蘭軍的傷亡情況:在朝鮮戰爭中,荷蘭共派遣了5322名陸軍、海軍,他們通過輪換的方式登陸了戰場,其中有120人陣亡,645人負傷,另外還有3人失蹤。

荷蘭人時隔60多年才將此公布出來,估計是覺得太丟人了,不到半個小時就折損了九成的兵力,這樣的戰績就是放眼整個現代戰爭史,那都是相當炸裂的存在。

當然了,從土耳其、荷蘭在朝鮮戰場上犯的這些低級錯誤就能看出,他們都太過于傲慢,太過于輕視敵人了,聯合國軍都以爲他們面對的是一個破破爛爛的窮小子,可等真正見到他們的時候,卻發現這是一只正在咆哮的雄獅。