戰國時期並不止秦國一個國家在變法,其他的國家也在變法。

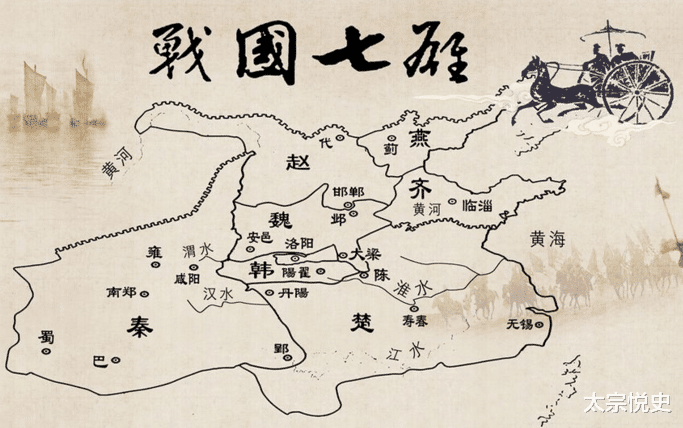

魏國有李悝變法,韓國有申不害變法,楚國有吳起變法,趙國有趙武靈王變法,齊國有鄒忌變法,燕國有燕昭王變法。

爲什麽所有的國家都在變法呢?因爲首個變法的國家魏國已經向他們證實了變法的威力有多麽的強悍。

當年的魏國不過就是三晉之一,而經過李悝變法,一躍成爲當時的第一強國。

由于魏國的都城在安邑,距離最近的國家就是秦國,因此,重點打擊對象也是秦國。

而秦國對此是毫無招架之力,河西之地盡數被魏國吞並。要知道,函谷關就在其中。

有的人或許好奇,既然魏國都已經按著秦國打,爲什麽不幹脆直接將秦國滅掉?

因爲從魏國當時的角度出發,秦國不是他發力的對象,中原之地才是他發力的對象。

因爲只有在中原站穩腳跟,他魏國才能稱得上是戰國時期的一霸。

而當時的秦國無非就是個未開化的蠻夷之地而已。

要知道,就算到商鞅變法時期,秦國還依舊保持著一家人住在一起的原始習慣。

這也是爲什麽山東六國開會從來不帶上秦國,因爲他們認爲秦國根本不配和他們坐在同一張桌子上。

正是因爲魏國的強大,其他的國家才意識到不得不進行變法。

因爲所謂的戰國時期,就是一個不斷發生戰爭的時期,你如果不強大的話,被吞並只是時間問題。

但是除秦國之外,其他的國家變法,也包括魏國,有效期只有一代君王,又或者兩代君王,從來沒有任何一個國家的變法能超過三代君王。

爲什麽呢?因爲有一股阻力的存在,這一股阻力就是貴族集團。

要知道,變法的第一刀往往就是砍在貴族的身上,就連魏國的變法亦是如此。

因爲一個國家如果要幹大事,首先要做的就是將全部的權力都集中到最高統治者的手中,只有這樣才能做到統一調度。

但是這樣一來,就直接觸及到貴族集團的利益。

因爲按照周朝的制度,周朝將一塊地區分封給諸侯,周天子是不能夠對這一塊地區進行伸手的。

而諸侯又將一塊地區分封給大夫,按照規定,諸侯也不能將手伸到大夫的土地上。

變法就是要將這種情況破除,你說作爲貴族集團的大夫,能同意嗎?肯定不會。

更何況,你不但剝奪了人家的土地,還剝奪了人家的鐵飯碗。

要知道,在當時官職、爵位不是通過考試決定的,而是通過血緣決定的。

就比如,你的父親是某某一位官員,那麽你將來也會是某某一位官員,你的父親是某某一級爵位,你到將來也會是某某一級爵位。

一個國家變得強大,靠的是什麽?靠的是人才。

而當時人才的流動性如此之差,你說這個國家還會有未來嗎?肯定沒有。

既然如此,那就要將這一套世卿世祿制度廢除。

“均楚國之爵,而平其祿,損其有余,而繼其不足,厲甲兵以時爭於天下。” ——《說苑·指武》

你說這兩刀下來,貴族會不會跟你拼命。既然如此,爲什麽還能維持一兩代君王呢?

因爲君王畢竟是君王,只要意志堅定,無論貴族怎麽反撲,都可以鎮壓。

但這種堅定的意志不可能一直維持的下去,因爲君王的身邊一般情況都是貴族,你說他在這種環境裏長大,對貴族會是什麽印象。

但爲什麽唯獨秦國的商鞅變法是個例外呢?因爲他的變法與其他的變法不同。

其他的變法都將注意力放在貴族的本身,而他將注意力放在貴族的身邊,也就是培養起另一個集團與貴族集團相互制衡,這個集團就是軍功集團。

02一提起軍功爵制度,大部分人都是一腔熱血,因爲軍功爵制度出現的時間是在戰國時期,而戰國時期是貴族說了算的一個時期。

這個時期沒有什麽科舉制度,爵位、官職都是通過血緣傳播。

而說句實在的,就算爵位、官職不通過血緣傳播,作爲一個老百姓,也無法擔任上任何的官職,得到任何的爵位。

因爲這有一個前提,那就是你得識字,你得有見識。

而你作爲一個老百姓,連書都讀不起,哪裏來的識字,更別提見識。

要知道,就算到清朝,全國男性的識字率也不到百分之四十。

而軍功爵制度的出現打破了這一切,只需要在戰場上奮力殺敵,就可以拜官封爵。難道事實真的是如此嗎?不是。

有的人認爲,軍功爵制度無非就是在戰場上不斷的斬首,你斬獲的首級越多,爵位就越高。

但如果真的是這樣的話,秦國絕對統一不了六國。

爲什麽呢?因爲一群莽夫治理國家,你猜才會發生什麽?

這也是爲什麽爵位從第五級的大夫開始,就已經不是單純的斬首那麽簡單,還需要有一定的指揮能力。

也就是你掌握的首級大于你的戰損,你才能升一級爵位,倘若不能大于你的戰損,非但不能升一級爵位,還會降一級爵位。

有的人或許會說,不就是指揮能力嗎?有什麽難的?指揮能力確實不難。

因爲只要你的悟性到位,能從第一級的公士升到第五級的大夫,肯定會熟悉戰場的規則。

但如果你要從第九級的五大夫升到第十級的左庶長,那簡直就是地獄難度。

當然,這有一個前提,那就是你是老百姓。

爲什麽這麽說呢?因爲雖然第九級到第十級只有一級之差,但從第十級開始,你就已經不是戰場上的一名將領,而是朝廷上能說得上話的官員。

這個時候的你,不是單單的接受上級的指令,命令下級,而是還要處理各種公文。

你說你要是一名百姓的話,你去哪裏識字?

可以試想一下,如果一個百姓三十歲的年紀,還不識字,你叫他將所有的字認全,你說這是短時間能做成的事嗎?

更何況,他還得時不時的上戰場打仗。

百姓的升遷之路到這裏基本上已經告終,而還能往上升的,無非就是貴族,就比如四大名將之首的白起,他就是貴族出身。

既然上層還是由貴族把持,那爲什麽說軍功集團會起到制衡貴族集團的作用呢?

因爲白起不是秦國的傳統貴族,秦國的傳統貴族是孟、西、白三族,而白起的這個白不是這三族之一的白,而是來自楚國的白。

他的先祖白公勝由于在楚國謀反失敗,以至于子孫後代逃亡到秦國。

畢竟是楚國的貴族階層,所以就算到秦國,依舊能保持著貴族的生活條件。

“楚殺白公,其子奔秦,代爲名將,乙丙已降是也。裔孫曰起,有大功于秦,封武安君。”——《唐故中大夫白羨言墓志銘》

而類似于他們這種小貴族,如果沒有軍功爵制度的話,是肯定比不過秦國的傳統貴族。

要知道,白起的爵位是大良造,這在軍功爵制度裏面已經是第十六級。

上面不是還有四級嗎?以白起的功勞爲什麽不能坐上最頂級的徹侯呢?

軍功爵制度主要面對的雖然是百姓以及普通的貴族階層,但是還是有所保留的,這個有所保留就是第二十級的徹猴,第二十級的關內候。

能得到這兩個爵位的,要麽是秦王的家人,要麽是秦王的親戚。

就比如魏冉,他的爵位就是徹侯,而他的姐姐則是秦昭襄王的母親宣太後。關內侯則是曆任秦國宗室的族長。

別忘記,就連商鞅也是大良造。

有的人,或許會産生疑問,白起不是武安君,商鞅不是商軍嗎?這個君不是爵位,是封號。

既然最上層的兩個爵位還掌握在貴族集團的手中,那貴族集團爲什麽碾壓不了軍功集團呢?

因爲負責執行命令的都是軍功集團,而且這一群軍功集團的成員都是殺上來的,綜合素質無論放到什麽時候都是最頂尖的水平。

你說碾壓,你拿什麽碾壓?難不成叫他們自己碾壓自己?

更何況,軍功集團的背後是秦王。

總而言之,從軍功爵制度頒布的那一刻起,秦國的貴族集團喪失在政壇上的話語權,只是時間問題。

取而代之的是擁立軍功爵制度的軍功集團。

03貴族集團不就是當時全國最頂尖的那一群人嗎?以他們的條件來說,完全可以預料到軍功爵制度對他們的影響。

既然如此,他們爲什麽不奮力抵抗呢?要知道,貴族集團的力量可是相當恐怖的。

韓、趙、魏爲什麽被稱爲三晉呢?因爲他們的開國君王都是晉國的貴族集團。

正是因爲他們瓜分晉國,所以才將他們稱之爲三晉。而例子並不止這一例,還有另一例,這一例就是田氏代齊。

原本齊國的君王是姓姜,但是後來齊國的君王是姓田,這個田就是齊國的貴族集團。

既然貴族集團都恐怖到這種程度,爲什麽到秦國這就銷聲匿迹了呢?因爲秦國的貴族與六國的貴族有著明顯的不同。

六國的貴族對于自己的封地有著絕對的權力,而秦國的貴族對于自己的封地僅僅只有收稅的權力,沒有治理的權力。

你說就這種貴族與地主又有什麽區別?

有的人或許會聯想到弗忌、威壘、三父這三位貴族,畢竟這三位貴族在他們那個時期可謂是風雲人物。

秦甯公的太子死在他們的手裏,秦王出子也死在他們的手裏,秦懷公也死在他們的手裏。

“大庶長弗忌、威壘、三父廢太子而立出子爲君,出子六年,三父等乃複共令人賊殺出子。懷公四年,庶長鼌與大臣圍懷公,懷公自殺。”——《史記·秦本紀》

以貴族之力,整整滅掉三代秦王,這不是已經足以說明秦國的貴族集團也不是好惹的嗎?

但如果你知道這三位的下場,就不會這麽認爲,這三位全部死在秦武公的手裏,而且死的不是一般的慘,全部都是滅族。

既然他們能連續收拾三代秦王,爲什麽就收拾不了一個秦武公?

原因很簡單,他們的行爲只是個體行爲,不是集體行爲,如果是集體行爲的話,他們早就自己坐上皇位,哪裏還會擁立秦國王室的後裔?

既然是個體行爲,只要秦王一坐上王位,滅他們只是輕輕松松的事情。

既然如此,爲什麽出子、秦懷公還是死在他們的手裏呢?

因爲他們不懂得先下手爲強這個道理,以至于被搶了先手,自己被堵在皇宮裏,不但自己出不去,就連命令也出不去。

你說就這種情況,別說是先秦之前尚未高度集權的君王,就算是先秦之後已經高度集權的君王都逃脫不了這種死局。

正是因爲秦國貴族集團的落後,秦孝公才能將軍功爵制度光明正大的推行下去。

有的人或許納悶,爲什麽秦國的貴族集團會落後?因爲秦國偏居一隅,發達的貴族模式根本傳不到他這裏,只能靠秦國自己摸索。

而秦孝公可不給時間讓他們摸索。

現如今有一種論調,說是就算秦國沒有統一六國,也會有其他的國家統一六國。

這是事實,但是卻有一個問題,這個問題就是將來這個統一六國的國家到底是分封制,還是郡縣制。

因爲除了秦國之外,其他的國家都是由貴族把持,一旦統一六國,你說他是推行分封制,還是推行郡縣制?當然是分封制。

因爲這樣貴族的利益才能最大化。

雖然到最後還是會走向統一,畢竟君王對于權力的欲望是肯定存在的,但這樣一來,曆史前進的車輪就得放緩。

因此,秦國對于曆史的貢獻是毋庸置疑的。

1.商鞅方法得當;2.秦國大部分國民從變法中得到實惠;3.秦國貴族勢力相對六國較弱;4.曆代秦國國君對變法的支持……

秦獻公和魏國打了二十多年,年年戰敗。貴族勢力基本上都拼完了

有點錯誤,軍功爵制一開始只有十六級,最高的就是大良造。後來昭襄王才加的後面四級,爲了把爵位和職位完全分開。白起的封君其實就是封徹侯,只是他的侯特殊一點,因爲他的侯名和封地無關,他並不像後來冠軍侯那樣專門給設置一個冠軍縣,秦國並沒有武安縣。他這個武安君其實就是第一批秦國徹侯,還是專門有徽號的徹侯。別人就是以封地來稱呼,比如魏冉的穰侯,範雎的應侯。你說後四級專爲貴族而且也很偏頗,範雎不僅不是貴族,連秦人都不是。

魏國只能步步蠶食秦國想一口氣吞下硬實力還是不夠的

損害貴族利益的行爲是放權于民而不是集權

外敵起了大作用。

千裏馬常有,而伯樂不常有。曆史上並不缺乏勵精圖治之臣,而從一而終,支持變法到底的只有秦孝公——嬴渠梁!

秦再不變法就快亡了,在存亡危機加君主絕對支持,幾十年的變法深入人心。

只有在生死存亡才能變革成功

他主子把自己親哥鼻子割了,兒子都趕走了。

主要是君王堅定還有就是地方小執行起來好監管,出來了問題容易解決![得瑟]

商鞅沒有動貴族集團,只是解放了平民,讓他們參軍,打下一個地方分一塊地給他們,後世的皇朝建立都是這個路數。

最徹底的土地改革就是新中國的締造者們,希望那不是中國唯一的精神方舟

企業家>資本家

實權君主的支持

參考神聖羅馬帝國。[得瑟]

知道了

爲啥林平之跟嶽不群才自宮,要翻身,才能吃變法的苦!

[吃瓜]秦孝公一直堅持到死

有一點你是說漏了的,春秋和戰國的成功大變法,都是以引進當時的國外之人來作爲執行者,輸入新的階級利益血液和方向,以此來加強自身的整體綜合實力。晉國成功是如此,魏國崛起亦是一樣,就算楚國吳子變法雖說失敗了,但它後期實力是一直在提升的,只是它落後于大秦,而秦國春秋時也有一場成功的變法,只不過戰國的秦法一直沿用衛鞅的法體,顯得春秋的那次被忽略了。