有一種工藝品,明明誕生于中國大地,卻被外國人命名爲“Japan”(日本)。

它就是中國人太過熟悉的——漆器。早在8300年前的新石器時代,咱們的祖先就已經開始使用漆來進行塗飾。

●浙江余姚井頭山遺址出土的殘木器,是迄今爲止已知的中國最早的漆器戰國時期,漆器便達到了空前的繁榮,走在潮流尖端的新興諸侯們,紛紛從對青銅器的熱衷轉向了對漆器的追捧。到了宋代,漆器工藝的精湛程度已經令世界歎爲觀止。直至今日,漆器已經深入了普通百姓的生活肌理,要不是偶爾被漆的味道嗆腦,我們早已忽視了它的存在。當然,我們也順帶忽視了對它的傳承。然而今天,有一位85歲的老人,至今仍在打造和傳承漆器的道路上奔走。他就是當今漆器業中泰鬥般的人物——邱亨銘。

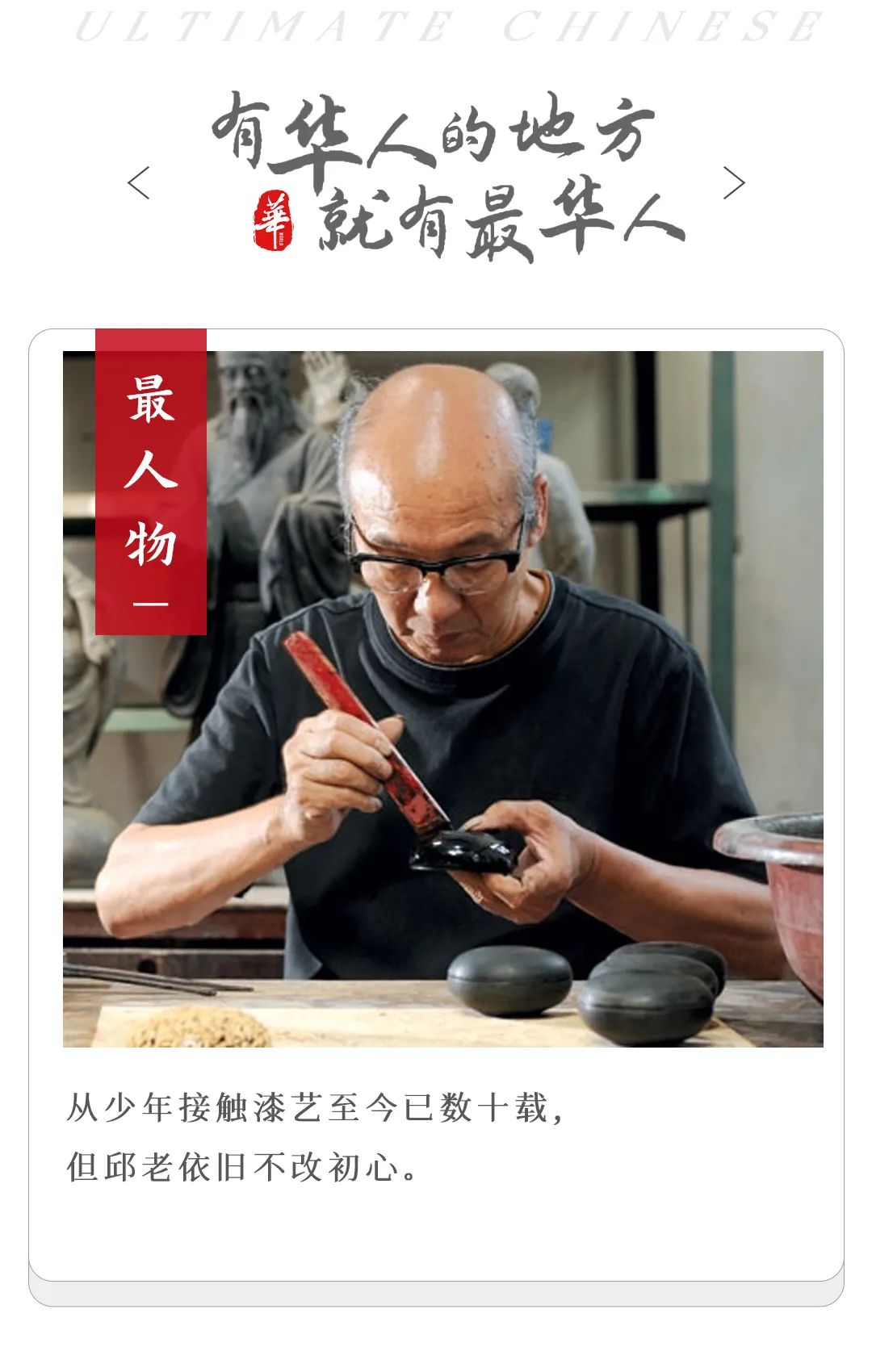

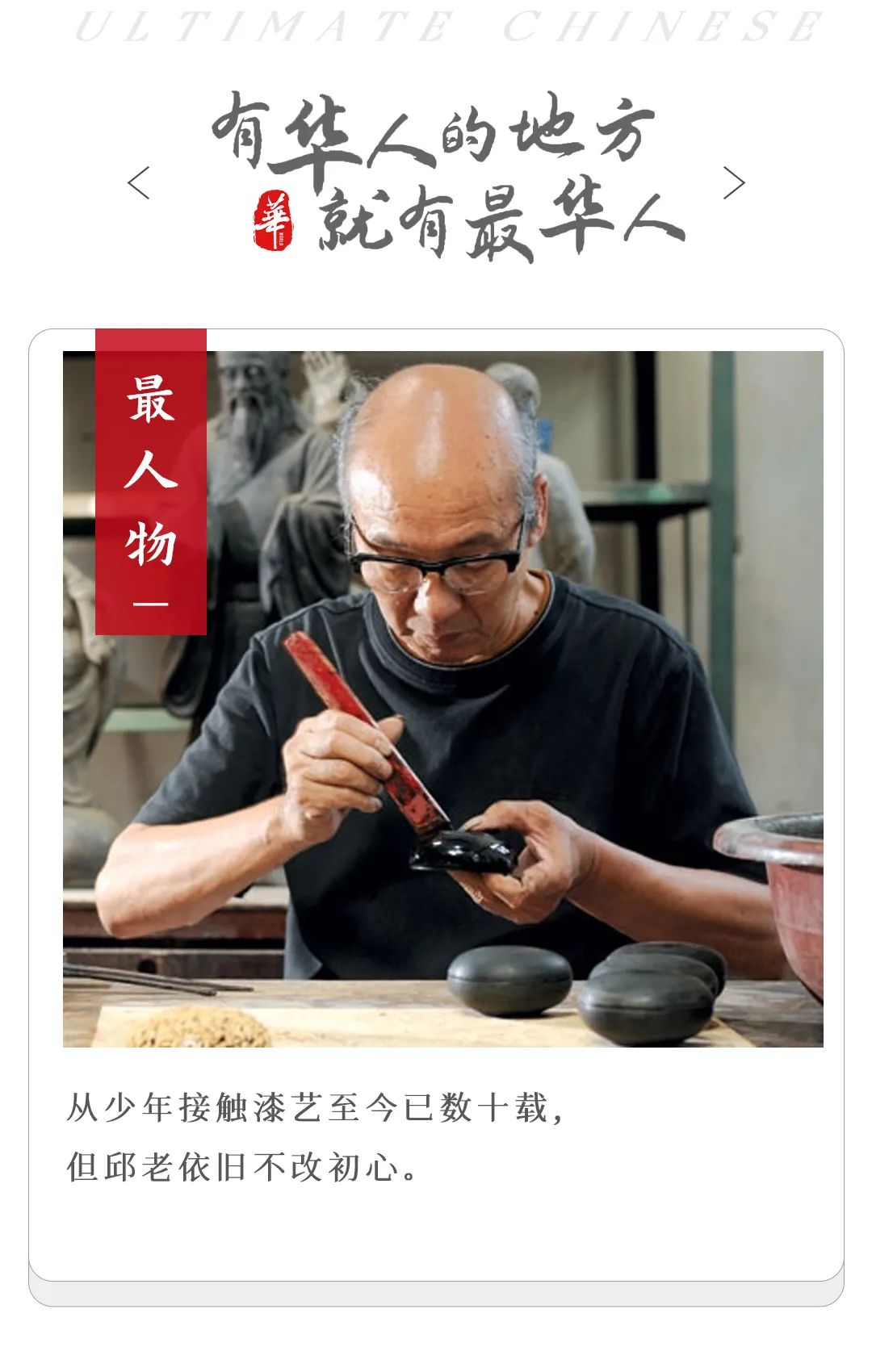

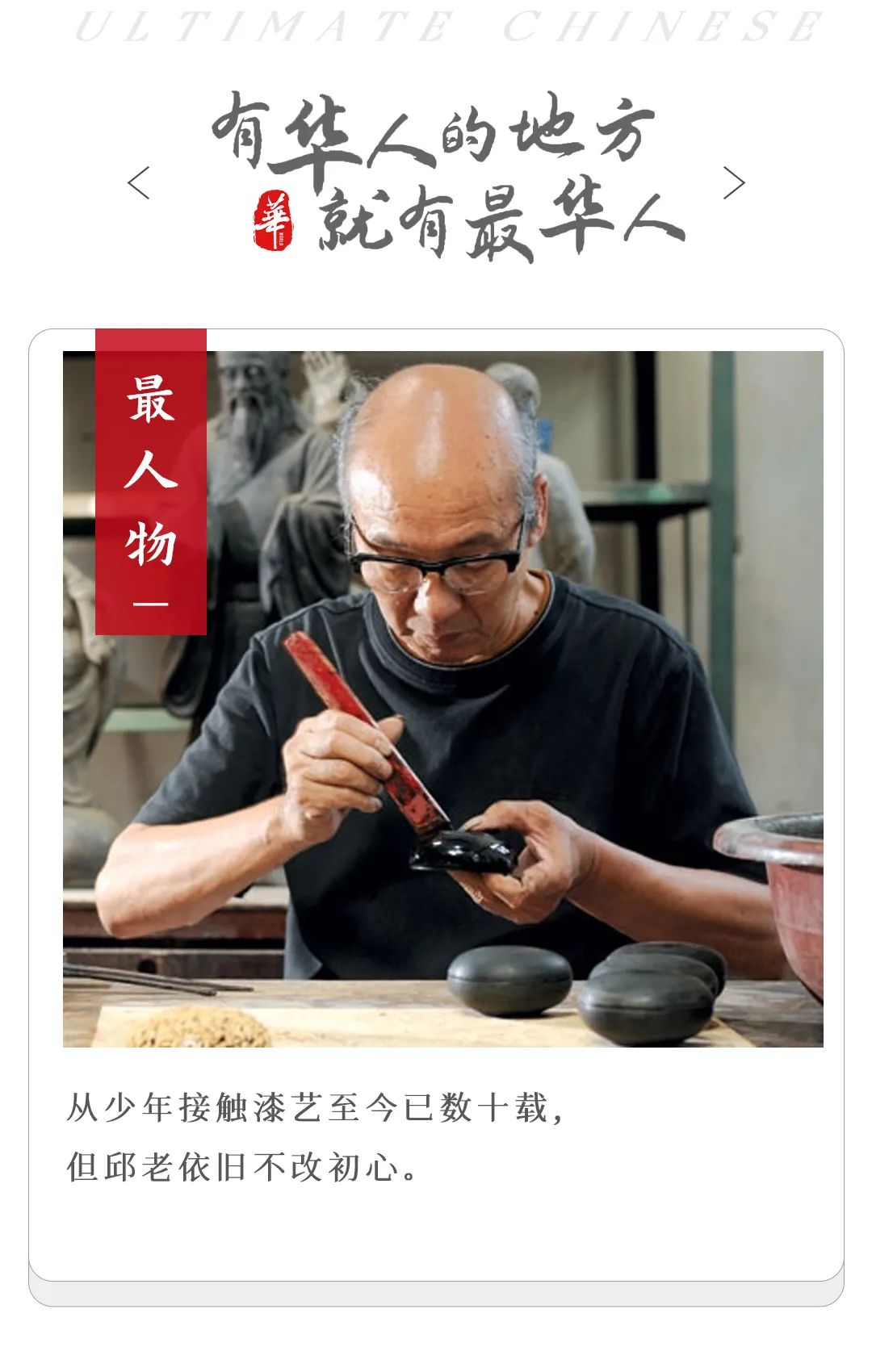

●邱亨銘從少年接觸漆藝至今,浩浩蕩蕩幾十載,風雨坎坷無數,老人家依舊不改初心。

1939年,邱亨銘在福州出生,福州的“脫胎漆器”作爲當地的文化名片,與北京的景泰藍、江西的景德鎮瓷器並稱爲中國傳統工藝的“三寶”。

●脫胎漆器。圖片來源:福州漆藝術研究院這裏的人對漆器頗爲熟悉,且邱亨銘的父親就曾在福州著名的沈家漆坊學藝,成年後,他以制漆爲生,辛苦地養活著一家人。從小耳濡目染,邱亨銘也喜歡上了與漆器打交道。13歲那年,他正式跟隨父親學習漆器制作,興趣使然加上天資過人,他很快就成爲父親的得力幫手。1954年,邱亨銘跟父親一同進入漆器合作社工作,多年父子成同事,兩人對待工作的態度卻是不同。父親更多考量的是養家糊口,而邱亨銘卻被漆器技術迷得神魂顛倒。廠裏有很多老師傅,跟高手共事,讓邱亨銘的求知欲爆棚。起初,老師傅們對于自己的獨門絕技還頗爲保守,但架不住這位年輕人的軟磨硬泡,私下裏傳授了不少絕活兒。19歲那年,邱亨銘拜李芝卿爲師,專門學習“髹(xiū)飾技法”。這位大師是中國現代漆畫的奠基者之一,跟著他學習無異于大佬帶飛,而邱亨銘本身的天分與刻苦也讓師父十分欣喜。幾年的浸染,邱亨銘將赤寶砂、綠寶砂、金絲塗、油變等技法運用得得心應手,雖年紀輕輕,但已然是合作社裏“老師傅”一般的存在。

●攝影/黃訪紋作爲一名工匠,能把“術”的層面做到熟練與精湛,已然非常優秀,但邱亨銘不滿足于此。師父常說:“皆可爲師,皆可入飾。”這句話讓邱亨銘琢磨了一生。他不僅深入研究了漆藝的曆史、文化和藝術價值,還將感官完全打開,將自己對自然氣象與生物百態的觀察,通過技術展現出來。直到老年,邱亨銘依舊會提點學生:“這些變幻無窮的斑紋和手法與自然現象中的生物百態幾近吻合,這就是漆藝的獨特魅力所在。”或許,工藝走到極致,便是回歸自然,天人合一,與萬物共生。

上世紀80年代末,日本商人來到福州,想在這裏尋找一位會做“金蟲”的漆藝工匠。之所以大費周章,是因爲“金蟲技藝”一度失傳,尋遍日本國內皆無果,只能來福州碰碰運氣。找到邱亨銘時,他猶豫了片刻,畢竟他也沒個准信,但礙于日本商人的誠心相求,他只好答應試試看。接下來的無數個日夜,邱老都在尋找解法。

●邱亨銘每天一早就到作坊裏開始工作。攝影/黃訪紋要知道,漆器的制作頗爲不易,從選料、塑胎、髹飾至成品,都要求經過幾十上百道工序,工藝非常複雜。在時間上,每一道工序都需要等待,故一器之成往往需要數月,一步失誤,就需要從頭再來。功夫不負有心人,通過不懈努力和深入研究,邱老終于在一把稻谷上尋到了答案。金蟲的制作屬于漆藝的後期工序,其最難的地方就在于蟲狀花紋的形成。手繪的難免有人工的痕迹,而邱老想出了絕妙的一招:在准備做“金蟲”的木胚或漆胎上,均勻撒上稻谷粒,幹透後將谷粒刮去,便會自然形成蟲形凹凸。之後覆上金箔或銀箔,反複上漆、打磨,“金蟲”就出現了。當成品出現在日本商人眼前時,對方驚訝到無話可說,失傳已久的“金蟲紋”竟然重見天日!這一舉爲邱老贏得了業界的廣泛贊譽,中國的漆器工藝也再度令世人震驚。

●金蟲紋與此同時,“金蟲”的複原過程也給外行人開了眼界:原來漆器的制造這麽複雜!是的,不同于我們想象中的刷工業漆,傳統漆器的制作需要極高的耐心和專注。哪怕是邱老這樣的大師,也需要一坐就是幾個小時甚至一整天,全神貫注地投入到創作中,容不得絲毫的馬虎。“耐不住寂寞的,心不平氣不和的,做事不專注的,沒有耐性的,是做不好漆藝的。”邱老感慨道。

●所謂“金蟲”,是在上漆後的器物上撒谷殼,引起如蟲喰斑紋更何況,邱老還十分執拗,直到如今,他都堅持使用生漆,而不是添加了色素的化學漆。所謂“生漆”,是從漆樹上采割的一種乳白色純天然的液體塗料,幹燥成膜後光滑堅硬、色澤典雅,是考究人專屬。美中不足的是,它含有著強烈的致敏物質,讓很多人望而生畏。這就意味著,邱老的每一件作品都需要比別人付出更多,其成本更高,工期更長,制作過程更爲艱辛。可邱老依舊初心不改:“生漆好用,做了一輩子漆藝了,我們不摻假。”多年的勞作印記,體現在邱老身上是有些觸目驚心的。操作意外時,他的手指被鋸斷,這對手于藝人來說,是莫大的打擊。一遍遍地刷漆打磨,讓他的手上長滿了厚厚的繭,你很難想象,那些精妙絕倫的漆器,竟出自這樣一雙“不忍直視”的手。然而,也只有這樣一雙手,能把制漆工藝送上令世界矚目的位置。辛苦嗎?值得嗎?邱老說:“因爲是愛好的,所以其他什麽東西就都不會想了。”

中國的漆藝延續了數千年,期間有無數個像邱亨銘這樣的匠人在精益求精,不斷追尋。但在國際範圍內,很多人對于漆器的認知,卻是“Japan”(日本)。早在公元前二百多年,中國的漆藝流入日本,經過千年的發展沉澱,日本也的確形成了自己獨樹一幟的漆器藝術文化。奈良時代,日本漆器飛速發展,此時正是我國的唐代,開放的國風使得咱們的漆器制造工藝大量被日本引進。

●制作于明治時代(1868年~1912年)的漆器。圖片來源:石川縣觀光聯盟在學習唐代漆器的基礎上,他們發展出了自己獨特的漆器風格——莳繪。因爲此技法要以金、銀箔片加入漆液中,所以成本極高,此類漆器依舊是公卿貴族專屬。進入鐮倉時代後,漆器開始在民間普及,並慢慢成爲日本人生活中固定的餐具。在那之後,中國漆器“老大哥”的位子似乎坐不住了。我國古代唯一的漆工專著《髹飾錄》失傳多年,直到1927年,朱啓钤先生才在日本發現了影印本,幾番周折,這本書才得以回歸中國。而到了江戶時代,日本的漆工藝便達到了世界領先地位,被公認爲“漆工藝的第一強國”。

●日本制作的金澤漆器。圖片來源:石川縣觀光聯盟許多外國商人來到日本,都會購買精美的漆器用來紀念和收藏。久而久之,漆器便成爲了日本文化的一張重要名片。而到了光緒三十年(1904年),福州創辦工藝研習所時,咱們卻需要特地從日本請來匠師指導。雖說技藝的切磋是相互的,倚老賣老的態度要不得,但不得不承認,此時中國的漆藝,的確在世界上黯淡了。而這,並不是偶然現象。漆藝之外,刺繡織錦、陶瓷工藝、茶道文化、扇子制作等,日本這個學生都做到了青出于藍而勝于藍。“了解唐朝去日本,了解明朝去韓國”,這句話雖然叫人不爽,但細想下來,的確是“事實勝于雄辯”。不可否認,幾千年下來,政治、經濟、戰爭等因素不容忽視。但反求諸己,有多少是由于自身的輕視與放棄呢?

好消息是,這幾年國潮回春,國人才紛紛重新審視咱老祖宗的寶貝。刺繡、陶瓷、木雕、傳統樂器、傳統戲曲等都成爲了潮流寵兒。漆器工藝也是其中之一。1988年,邱亨銘退休,本可以安享晚年,但他放不下手中的活兒。與他同輩的老師傅們紛紛退出行業,而年輕人也鮮少選擇這麽辛苦的行業,漆器制作走進了無人繼承的困境。邱老不舍,于是在退休後,他自己創辦了明德工藝廠,廣收學生,想要憑借余熱將這份手藝傳承下去。對于學生,邱老是傾囊相授的,不僅手把手地指點,還會根據每個學生的特點和興趣制定不同的教學計劃。如此的堅持,令他門下的許多學生都成爲了漆藝界的佼佼者,邱老對此非常欣慰:“看到他們能夠在漆藝的道路上越走越遠,我感到非常驕傲和自豪。”

●邱亨銘給學生示範而邱老自己,也沒有停下創新的步伐。隨著名氣的打開,他走出了工作間,與不同領域的藝術家和設計師展開合作,共同探索漆藝與其他藝術形式的可能性。邱老對手工藝的追逐,不僅讓漆藝“重生”,還吸引了大量年輕人的加入。如今,邱老的兒女都回到了作坊裏,家裏也計劃著讓孫女學習美術專業。家族四代,都在漆器的道路上一路前行,這,大約就是傳承的力量。如今的邱老已經85歲了,始終沒有停下來的意思,他這一生,無愧“工匠”之名。究竟什麽是“工匠精神”?誠如邱老所言:“我一輩子都在做漆,我准備做到沒有辦法做了爲止。”擇一事終一生,不爲繁華易匠心,或許這就是工匠精神的極致表達。作品,即自己。正如邱老之于他手中的漆器,經曆了無數次的打磨與雕琢,終究成器。文/柳嘟嘟