這是我們講述的第3763位真人故事

我是班長大良,今年49歲。1994年,我參軍入伍。在部隊的12年裏,我執行過白城滅鼠、鳳城拉連、內蒙古演習,1998年沈陽國防施工,參加過非洲的維和部隊,但等到複員回家,卻被當地告知不給予安排工作。

都說三十而立,而我卻在30歲那年變得一無所有。沒房子、沒工作,萬般無奈之下,我又一次離開家鄉,去沈陽找工作。還好,在戰友的幫助下,我在沈陽找到可以養家糊口的工作,也成了家,有了孩子,生活比較安穩。

但我骨子裏並不是一個安穩的人,在國企工作十幾年後,我辭職開了兩家書店,卻因經營不善而倒閉。47歲的我,又一次失業了。這次,我沒有選擇創業或重新找工作,而是懷揣僅有的1萬多塊錢,帶著78歲的老媽窮遊中國。

(我和老媽在南甯)

我出生在遼甯丹東,它位于鴨綠江北岸,是我國最大的邊境城市。美麗的大孤山腳下,留下了我童年的足迹,我家的前面是一望無際的稻田,還有美麗的黃海大鹿島,以及中日甲午海戰的古戰場。

這裏曾經硝煙四起,戰火不斷,但也正因如此,這裏的男兒,大多有一種英雄情結。

我曾聽奶奶提起,我父親年輕的時候,就想參軍,可那時連年戰亂,奶奶沒舍得讓他走,就讓他在家裏邊幫家裏幹農活,邊讀書習字。孝順的父親沒有去戰場,但也給他心中留下了深深的遺憾。

就在1994年冬天,我們當地征兵工作開始了,父親對我說:“你去當兵吧!”

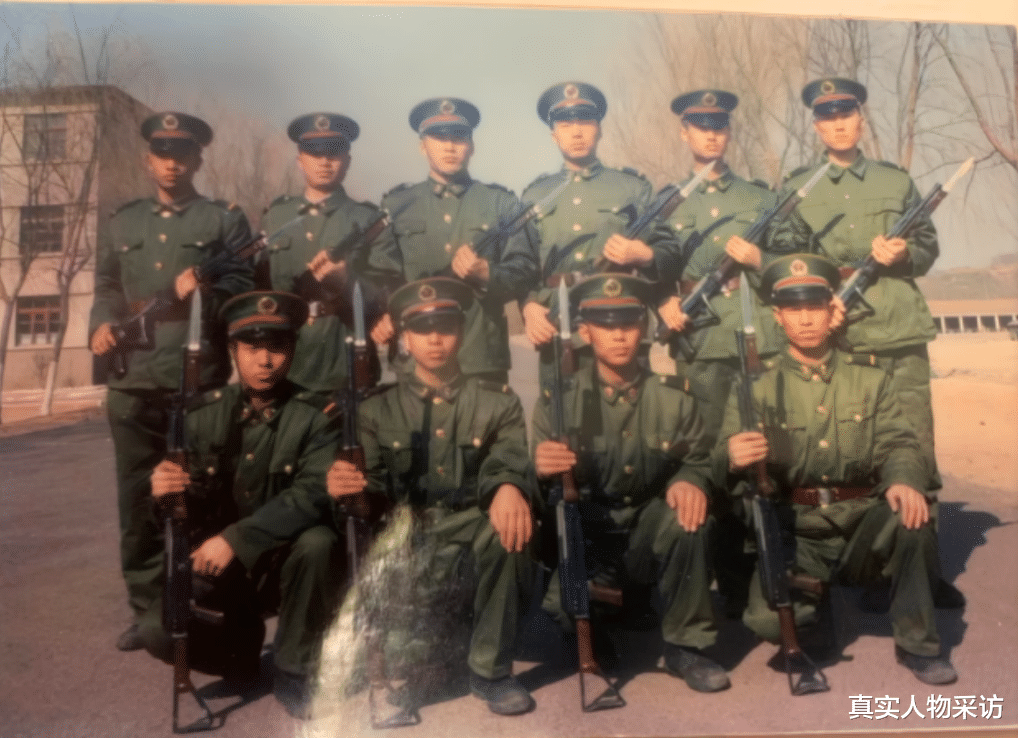

(我剛入伍時的照片)

也許,父親想讓我替他圓夢吧!但即使沒有父親當年的遺憾,出生在這片土地上我,對軍營也有一種天然的向往。

我到征兵處報了名,由于我身體素質不錯,個子又高,政審、體檢很快就通過了,成了遼甯本溪橋頭部隊的一名新兵。

寒冬臘月的東北大山裏,我和戰友們每天早上穿著老式的膠鞋爬山或者長跑 5 公裏,每一次都跑得汗流浃背,頭上的汗珠與頭發交織在一起,成了一根根的小冰柱。

新兵的訓練雖苦,但還沒什麽危險。真正下到連隊之後,我才深刻體會到“軍人要到最危險的地方去”這句話的內涵。

新兵訓練結束之後,我被分到了汽車連,成了一名汽車兵。

(我和我的戰友們)

1997年,我被派到了靶場,那是一片大草原。曆史上,這裏曾鬧過鼠疫,爲了防止它卷土重來,那一年,軍分區派了五支分隊來到靶場進行防鼠滅鼠工作。

我把滅鼠的戰士們拉到靶場後,只見他們內穿隔離內衣褲,腳上套上厚厚的棉制防蚤襪及長筒靴,外面還要穿上隔離服,戴上大口罩、護目鏡。

戰友們把自己武裝好了,也不敢有絲毫的懈怠。因爲這裏是靶場,還有很多沒有爆炸的炮彈,稍不留意踩上了,就有被引爆的危險,之前就附近的小孩因爲偷偷進來撿彈殼,而被炸傷的慘劇。

炎炎夏日,草原上的太陽比其他地方來得更猛烈,可戰士們這身行頭卻不敢減少任何一件,這裏每一處都危險重重,稍不注意就會有生命危險。

滅鼠工作持續了半個月,終于告一段落,參與滅鼠的戰友們,每個人都瘦了整整一圈。還好,經過戰友們的努力,那年的防鼠滅鼠取得了圓滿成功,靶場連續許多年都沒發生鼠疫。

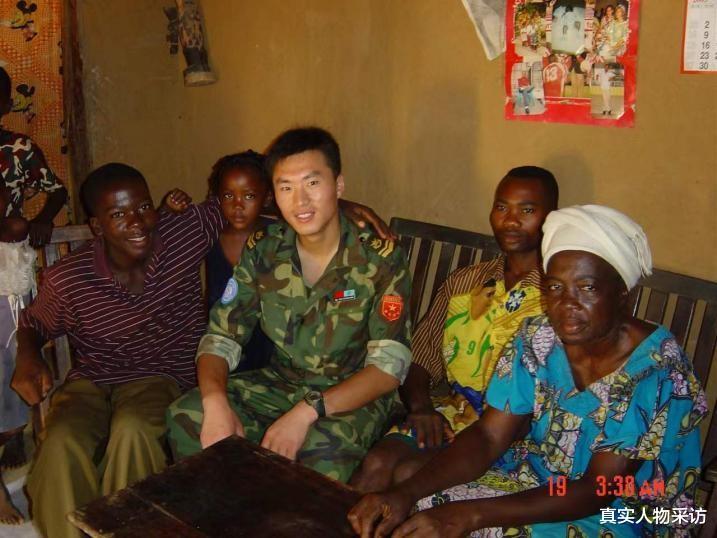

(接受聯合國檢查)

前兩年疫情期間,人們說得最多的一句話就是:“哪有什麽歲月靜好,不過是有人在替你負重前行”,每當我看見那報道中的那些“最美逆行人”,我就會想起那些參與防鼠滅鼠的戰友,他們也曾用青春的臂膀,守護了祖國的一片草原。

如果說參與滅鼠讓我看到了大自然的殘酷性,那麽參加維和部隊的經曆,更讓我明白了和平對于一個國家、對于普通百姓意味著什麽。

2003年,我通過嚴格的考核,被選上參加聯合國維和部隊中國首支維和醫療隊,在剛果(金)執行任務。

我們是中國第一支維和醫療分隊,沒有現成的經驗可循,很多東西都是摸著石頭過河。

剛一下飛機,就讓這裏的貧窮就限制了我的想象力。

(我在剛果<金>河邊)

我沒想到,都21世紀了,世界上還有沒有通電的地方!

連年的戰亂,那裏的人們也不知道明天到底在哪裏,都是過一天算一天,不種地,也沒什麽工作。

每天,都是女人們頭上頂著個大盤子、大盆之類的器具,出去摘點香蕉、芒果,再加上一些聯合國給予的資助,就算是一家人的口糧。

而非洲的男人,那可比咱這邊的男人幸福多了,他們根本沒有養家的意識,天天都挂著一對耳機,在大街上邊聽邊扭。

對于他們來說,活一天就賺一天,畢竟在這裏,意外隨處可見。

(我在第五戰區的村莊)

我們的駐地離機場特別近,上面給我們下了命令:沒有通知,堅決不能外出!因爲駐地附近有許多地雷,隔一段時間,就要進行排雷。

由于我們是醫療隊,爲了保護隊裏的醫護人員,聯合國還派了烏拉圭一支部隊給我們當警衛。他們在我們的駐地外面,安裝了兩道鐵絲網,以免我們被傷害。

爲了保命,我們也只能老老實實地待在駐地,畢竟,除了這些隨處可見的危險,我們還得防著當地的特殊物種——食人族。

我們到了剛果(金)大概兩月之後,就聽到了一個可怕的消息,兩名聯合國的軍事觀察員被食人族給吃了!聽到這個消息後,我們更加不敢隨便外出了。

(我和《走進非洲》記者在任務區)

在剛果(金)的那段時間,我認識了一個小男孩傑克。一天中午,我們正准備休息了,就聽見他在鐵絲網外面喊我的名字,然後遞給了我一個菠蘿。熟悉了之後,我問他:“你的家人呢?”他給我比劃一個砍頭的動作,我明白了……

小傑克當時只有八歲,就因爲連年戰爭成了孤兒。那時我真的慶幸自己“生于華夏,何其有幸!”。

維和部隊任務完成之後,我又回到了部隊,一直到2007年,我才轉業回丹東。

我滿懷希望地回到了丹東,帶著安置卡,去找當地的安置辦詢問工作的安排情況,可連續跑了好多次,得到答複都是:不予安置。

當這個答案確定之後,我整個人都懵了。

都說三十而立,可我的30歲卻變得一無所有,沒有工作,沒有房子,更沒有媳婦。

(在非洲維和工兵部隊)

那段時間,我著急又焦慮,每天早上起來的時候那個眼睛都布滿血絲。半年之後,我決定離開丹東,去沈陽發展。

這裏雖然是生我養我的地方,但自從我18歲離開之後,早已和同學、小夥伴們失去了聯系,除了探親假回家看看家人,還真沒什麽熟人。而沈陽不一樣,當兵12年,那裏有我的戰友、我的兄弟。

我在朋友的幫助下,在“三一重工”集團下的一家房地産公司找到了一份工作,生活也逐漸走上了正軌。

在這裏工作了一段時間後,我的戰友又幫我在中國建築公司找到一份工作,這家公司是國企,我在這兒一幹就是10多年。

在這10多年裏,我也成了家,還有了一個可愛的女兒。

但國企裏一眼望到退休的日子讓我覺得有些厭煩,我不想當一只溫水裏的青蛙,我想自己出去闖一闖。

(我在農村老家)

和妻子商量過後,我選擇了辭職,在沈陽開了兩家書店。

事實證明,我只是我一廂情願的想法,在電商的沖擊下,實體書店的生存空間很小,再加上疫情,兩家書店都沒逃過倒閉的命運。

此後一年多,我去了珠海開大貨車,親身感受到了南方的溫暖,想到冬天裏老家房子那麽寒冷,年邁老媽不住地咳嗽,也想象著有一天能帶老媽去溫暖的南方過個年。

當兵後在外30年了,我的父親早在1998年底就過世了。

父親離開後,老媽就在老家一個人生活了23年,當兵在外,也很少照顧家裏,也對自己沒有生前盡孝而愧疚,甚至還有一些害怕。

(我拿到了體檢報告)

我的爺爺、我的父親都因爲胃部疾病而離開,我也曾做過檢查,醫生說我的胃也不太好。

都說“子欲養而親不待”,我不想父親的遺憾在母親身上重演,于是,在那年冬季來臨的時候,我做了一個重大的決定:帶著老媽環遊中國!

一輩子沒出過遠門的母親,聽到我要帶她去南方過冬,真是又驚又喜。特別是我跟她說:“要帶點夏天的衣服,海南的冬天特別暖和。”

母親像個孩子一樣滿臉期待地問:“真的嗎?真有那麽暖和。”

2022年11月14日,我帶著老母親,從丹東出發,自駕一路向南,全程往返15000公裏,可我身上全部的積蓄卻只有不到2萬塊錢。

這點錢大概也就只夠付從丹東到海南的油費和過路費,可如果等我把錢攢夠了,又不知道是何年何月了。

(帶老媽第一次坐飛機)

爲了省錢,我帶了一頂帳篷和一堆鍋碗瓢盆,能自己做飯,盡量不下館子,我記得這麽長時間的旅行,我們娘倆只有兩頓飯的飯錢超過了100塊錢,其他的開支都是能省則省。母親也是從苦日子過來的,絲毫也不覺得睡帳篷、吃路邊攤的窮遊有什麽不好。

在海邊,我陪著老媽釣魚,晚上自己點火做烤魚;在海南,老媽親自看見了衛星發射;在桂林陽朔,我們一起逛南方最美夜市。

陪伴是最長情的告白,這句話不是愛情的專利,日漸年邁的父母更需要我們的陪伴。當我每每看見老媽臉上浮起的孩子般的笑容時,這一路上的艱辛都隨之飄散了。

爲了貼補旅途上的開銷,我開通了自媒體,在路上一邊走,一邊發視頻。

雖然視頻直播沒有給我帶來豐厚的收益,卻讓我感受到了來自五湖四海的溫度。

(老媽在廣西三江侗族村寨)

2022年12月4日,我帶著老媽出發已經20天了。那天,我們決定在合肥的賓館裏休息一天。老媽拿出隨身帶的筆和紙,記錄著她這些天和我一起走過的地方,記下路上遇到的這些好心人,像“劉阿姨請我吃火鍋”這樣的字句等。

那天,老媽還在我的幫助下,發了她人生中的第一條朋友圈:“我兒子帶我全國去旅遊,我很高興,還遇到了很多好人。”

確實,在這一路上,有山東棲霞陳大哥帶我們參觀牟氏莊園,還把他車裏的茶葉、礦泉水、蘋果全都給了我;在合肥隔離遇上大堵車,是網友甯銳冒雨開車5小時過來接我們,遊巢湖;在廣西,東北的老鄉闫姐和珍姐接待我們,請我們吃海鮮大餐,帶老媽和唐姐去三江侗族體驗村寨生活……

但是,長時間的高速行車,還是會有意外發生。當我開車走在廣州的高速上時,遇到一輛貨車超車不讓路,我的車門和防護欄都被刮壞了,車門幾乎打不開,情況非常危險,還好最後有驚無險,只有車需要維修,我和老媽都沒什麽事。

最令我難忘的是,我返程快到長沙的時候,我身上只剩下130塊錢了,而油表已經亮起了紅燈。

(在廣西第一次出海打魚)

我的心裏緊張極了,但又怕老媽擔心,也不敢開口和她要錢。萬般無奈之下,我只好硬起頭皮,聯系到我的一個朋友,希望他能借我一點錢,讓我能加上油、能順利地出高速。

還好,這位網友知道我的情況,二話沒說就轉賬過來,解了我的燃眉之急。

“莫道人情薄如紙,世上還是好人多!”一路走來,對于這句話,我有了深切地感悟。而這一路上網友對我們的相助,也給我了一種力量,想讓我把這種力量傳遞下去。

在走到天津的時候,我在手機上看到一條戰友發出的一條消息:“老吳一路走好!”簡簡單單的幾個字,我心裏一驚,曾經很好的戰友突然離開了。原來,生命如此脆弱,甚至有點來不及。

那一瞬間,我做一個決定:我要去尋找曾經的戰友們。天津離唐山很近,而唐山的甸家窪,正好有“住在我上鋪的兄弟。”

(驅車去看唐山的戰友)

我開了一個半小時的車,來到了唐山的甸家窪,挨家挨戶地打聽,終于找到了我的這位戰友。

30年了,我們的頭發都已經開始變白,皺紋也開始顯現。我站在戰友面前,他看了半天,才激動地喊出了我的名字。

那一刻,眼淚在我的眼睛裏打轉,這就是兄弟情,戰友情,一輩子也割舍不斷的感情。

回到丹東老家後,我在箱子底翻出一個老式皮包,裏面有一個筆記本,上面記錄了我當兵時戰友留下的通訊地址。

我拿著這個本子,開始了我的尋找戰友之旅。可是,三十多年過去了,很多人搬家了,地址變了,那時也沒手機,有些人找起來還是挺難的。

我把尋找戰友的過程發到了社交賬號上,一個名叫張曉鳴的人給我留言,問我能不能幫他找一位女戰友。

(在鳳城幫老兵尋找女戰友)

張曉鳴留言中的這個戰友叫蔡青,他們于1990年相識于鴨綠江畔,現在可能在丹東的鳳城,他自己找過多次,但一直都杳無音信。

爲此,我在回老家的路上,又專程去了一趟鳳城,想去那裏的派出所、武裝部查資料,可沒想到工作人員以保護個人隱私爲由,不給我查蔡青的相關資料。

我有點失望,但還是把實際情況告訴了張曉鳴班長。我還安慰他:“也許等這條視頻發出了,可能就會有回音。”

沒想到真讓我一語成谶。視頻播出半天後,我看到了一條私信:“我是蔡青,誰在找我?”

當時,我正在老家的院子裏陪老媽,看到這條私信,高興得差點蹦起來。我連忙把張曉鳴的聯系方式發給蔡青,他們這對35年不見老戰友在我牽線下,又一次重逢。

(准備接受央視采訪)

我不是一個世俗意義上的成功人士,既沒有功成名就,也沒有豪車別墅,但這一路上的風景,還是讓我收獲良多。

人到中年,我們被生活中瑣事羁絆著,那些埋藏在心底的願望總是一次次被擱置。但如果我不帶母親走出去,不去尋找分別了三十年的戰友,那願望只能是願望。只有邁出第一步,我們才能發現,生活中到處都是機遇。

帶著老媽在海南旅行的時候,我曾想過要在海南住過的村子裏開一家民宿,也許在今年,我就會夢想成真了呢。

【口述:班長大良】

【編輯:落地成河】

我們無法體驗不同的人生,卻能在這裏感受不一樣的生命軌迹,這裏的每一張照片都是生命的點滴,每一個故事都是真實的人生,如果你也喜歡,請點擊關注哦!

(*本文章根據當事人口述整理,真實性由口述人負責。本賬號友情提醒:請自行辨別相關風險,不要盲目跟風做出沖動決定。)