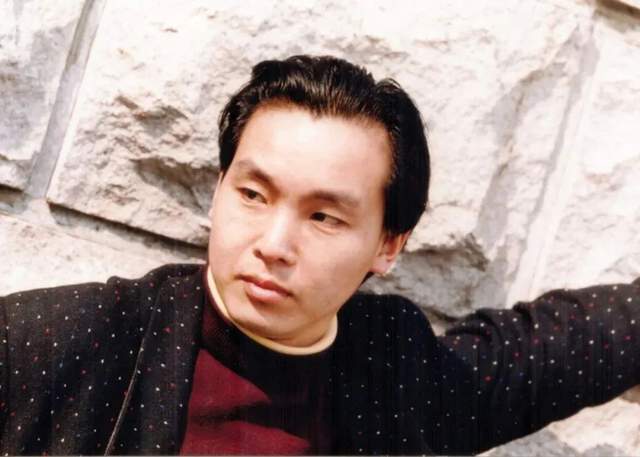

1994年,意氣風發、才氣逼人的上海電視台青年導演王國平

《繁花》爆紅

意外帶紅《風情石庫門》翻紅

更讓王國平導演躥紅

文/遊有由 整理

《繁花》收官,卻意外帶火了黃河路、排骨年糕、和平飯店等上海元素,海派文化以狂飙之勢席卷全國,日漸式微的上海話正逐步複蘇,由此撬動起上海人對《股瘋》等海派電影和滬語電影的追憶和懷念。

在大家回味海派影視劇濃濃的上海味道之時,一部由上海電視台青年導演王國平于1994年拍攝的中國海派電視劇《風情石庫門》卻意外地重新被翻紅。

這部被譽爲“世界一流電視劇”(第35屆瑞士金玫瑰電視節秘書皮爾瑞語)和“金獎中的金獎”(第六屆中國歌星大會串評委語)的47分鍾視頻和分切後的短視頻在微信朋友圈分別發布後,好評如潮,衆人點贊,狂熱追捧,持續發酵,許多影視專家和認識或與王國平導演素不相識的微友不吝溢美之詞,極力贊美《風情石庫門》的高度、深度、溫度、厚度、濃度、角度、銳度、力度、刻度、維度。

著名文藝評論家毛時安說:90年代,中國MV王子王國平導演拍的《風情石庫門》是繼《傷痕》《于無聲處》之後,延續海派文脈的一種很重要的文化現象和文化作品,它具有文化人類學價值,王國平是上海文化的當代考古者。《風情石庫門》繼承了海派創新精神,四不象的新奇樣式打破了邊界效應。

著名作家沈嘉祿說:爲什麽將這部《風情石庫門》差不多被人遺忘的舊作拿出來曬一曬?我認爲,它經曆了三十年的時間考驗,被證明是好東西,所以曬不壞,曬不脆,沒有黴爛變質,依然光華照眼,更不怕見光死,這部片子是上海人集體記憶的濃縮。

上海大學上海電影學院教授、曾經被譽爲八十年代上海灘話劇王子的鄭星更是誇獎《風情石庫門》無論從電影語言和美學風格,還是到藝術形式和哲學思想,都完全達到了威尼斯或戛納電影節獲獎影片或奧斯卡獎的水准。《風情石庫門》的每一幅畫面和每一首歌曲都深深地感動、震動、撼動了我,這是一部非常珍貴的紀錄上海發展變化的曆史文獻片,這是一部十分難得的反映上海弄堂生活的非遺文化片,更是完全相當于一部一流電影水准的故事片。

著名抽象畫家張泓說:一個真正的泰鬥並不是要獲過什麽諾貝爾獎、奧斯卡獎、金雞獎、華表獎什麽,真正的泰鬥是以他的底蘊見長,藝術家也以他的作品講話,王國平的作品那麽受人歡迎,毫無疑問,他是一個偉大的導演。一個優秀的導演不應折射別人的光芒,他自己獨有的光芒才是輝煌的。1994年王導拍的《風情石庫門》象一塊壓縮餅幹,它精准精確地表現了上海文化和弄堂生活,沒有文化上的絲毫偏差,即使過了30年、100年,它依然是新的,依舊是經典。從站在弘揚海派文化的角度講,我們寄希望王導將《風情石庫門》放大。

王國平導演自己說:我是喝黃浦江水、吃大餅油條粢飯團豆腐漿、聽外灘海關鍾聲長大的土生土長的上海導演,拍攝上海生活、推廣海派文化是我義不容辭和天經地義的使命和責任。我自信地敢頂天立地地說,我的才華不亞于王家衛、張藝謀等大導演,下面我還可能有超越顛覆他們的未來,我將繼承海派電影的優秀傳統和創新精神,開拓和創立新海派電影,我會竭盡全力將海派文化推廣到全世界,力爭用新海派電影沖刺奧斯卡獎。

大家充分肯定和高度評價1994年王國平導演的電視劇《風情石庫門》已取得了如下驚喜驚人、超前超越的非凡成就。

一,味道:《風情石庫門》的真實性和精准性無可挑剔。

因爲王國平導演是土生土長的上海人,而他所表現的又全部是自己生活經曆的故事,他用紀實性的拍攝手法完全再現了改革開放初期的城市狀態和生活狀況,所以片中每一處場景、每一件道具、每一套衣服、每一個細節、每一幀畫面都是七、八、九十年代的真實體現,仿佛就是一部紀錄片,或是用情景再現手法拍攝的紀錄片。觀衆說上海王導拍的《風情石庫門》上海味道最正宗,最具海派文化的特色,是原汁原味弄堂生活的還原。全片勾起了許多上海人濃濃的回憶,充滿了美麗的憂傷、浪漫的懷舊、告別的痛楚的強烈個人情緒,令人意猶未盡,回味無窮。

二,形式:《風情石庫門》的開拓性和先鋒性無以言表。

上世紀九十年代,侃劇大行其道,備受追捧,但好叛逆、求創新的王國平導演卻反其道而行之,全劇47分鍾完全徹底摒棄台詞對白,甚至連一句旁白也沒有,但也並非是默片,全片的音響效果聲,既極具特色,又非常出色,它通過一系列聲音蒙太奇,生動地構成了一部大上海真實聲音的交響曲。全片看似雖無人物語言,但其鏡頭語言、畫面語言、視覺語言極其豐富,勝過千言萬語,王導在電視聲畫方面的探索開拓是先鋒前衛的,至今在中國電視劇的長廊幾乎仍沒有一部無旁白無對白的電視劇,這是一部罕見的奇葩電視劇。另外,該片還打破了故事片、電視劇、紀錄片、音樂片、MV的界限和隔閡,融合和模糊了傳統電視劇的形態和概念,從而石破天驚地創立了一種全新的電視樣式——MV劇,于是中國第一部MV劇就在1994年橫空出世。

三,歌曲:《風情石庫門》的本土性和原創性無與倫比。

王國平立足于在海派文化和弄堂生活中,打撈和挖掘有本土價值和人文意義的標本和活化石,首次將留存停格在上海人集體記憶中的童謠和遊戲,串編譜寫成朗朗上口的兒歌,由此第一個將之升華成歌曲藝術,使之能永久傳唱和珍藏。全劇含《路邊童謠》這首插曲在內,共有五首歌曲貫穿始終,主題歌《灰紅黑白》是首節奏強烈的說唱風格的搖滾歌曲,它反映了石庫門生活正在發生裂變、激變、巨變的動態狀況;《石庫門的天空》是首評彈風格的插曲,它運用吳侬軟語的唱腔唱調,將上海人對石庫門愛恨交織的複雜感情表現得淋漓盡致;《石庫門的春秋》是上海說唱風格,用上海話演唱,充分展現了石庫門的衆生相和百態圖,是對零距離生活的真實描寫,既接地氣,又有煙火氣;《已往難忘》是港台流行歌曲曲風的男女聲兩重唱,它深情地唱出了男女主人公纏綿悱恻、難舍難分的心態和情緒,作爲結尾曲,它更是對全劇的回顧,再一次將全劇基調“美麗的憂傷、浪漫的懷舊、告別的痛楚”推到極致。全劇五首歌曲,都是王國平導演親自一手創意、並再請作詞徐向東、作曲於志強度身定制的原創歌曲,旋律優美,質量上乘,風格鮮明,各具特色,具有濃郁的上海本土色彩和味道。

四,表演:《風情石庫門》的逼真性和鮮活性無以複加。

該劇表演也是教科書級別的,《風情石庫門》100%清一色全部由上海專業演員和群衆演員出鏡,職業和非職業演員混搭,無縫對接,天衣無縫,渾然天成,絲絲入扣,全片所有演員在王國平導演拿捏和指導及把握下,不誇張,不喳吧,不做作,不作態,沒有午台腔,沒有話劇腔,沒有拿腔作調和裝腔作勢,非常自然和諧舒服適意,已達天花板級別,難怪參加幾次電視節,評委們都誤認爲是紀錄片。將故事片拍到紀錄片水准和境界,沒有工匠氣,不露痕迹,這需要極大功力和定力,需要徹底靜下心來,徹底放下身段,徹底放松,若有一點浮躁和浮誇,那就前功盡棄。所以,火候必須要掌握恰到好處,就如同在窖裏燒瓷器一樣,既要火熱燃燒,又要小心翼翼,方能精工出細活,水到渠成,完美無缺。全片整個表演風格,王國平導演定的基調是清淡,優雅,從容不迫,不急吼吼,在溫文爾雅中,讓觀衆感受到情感如排山倒海般的力量,在快慢張馳中,讓觀衆體味到海派文化如涓涓細流般的分量,在行雲流水中,讓觀衆感覺到弄堂生活如浩如煙海般的體量。

王國平導演介紹說:男女兒童主角是上海電視台小熒星藝術團的影視班小朋友,是百裏挑一,專門選出來的,片中所有小朋友也由他們出演。

少年男女主角,男主角也是小熒星中選出來的,女主角何琳當年是中福會上海兒藝學館學員,當年才16歲,藉藉無名,一張白紙,是王導一眼看中,第一發現她的表演潛力,讓她本色出演,後她考上北京電影學院,1997年出演電視劇《牽手》獲金鷹獎最佳女配角獎,2005年出演電視電影《爲奴隸的母親》獲美國電視艾美獎最佳女主角,艾美獎是電視領域的奧斯卡獎,是王導第一時間發現了艾美獎大明星。

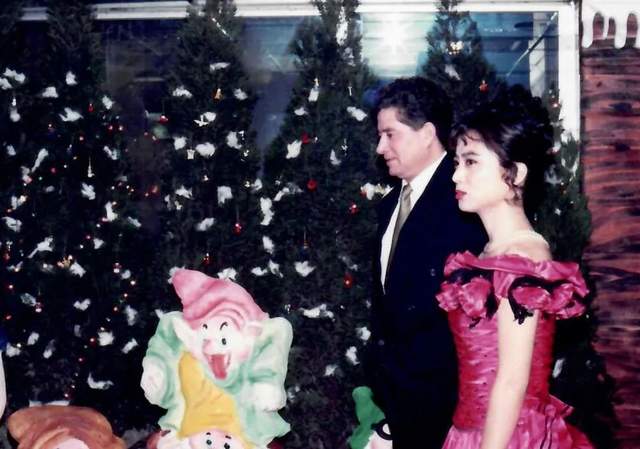

青年男女主角,李玲玉是甜歌皇後,在片中,她將上海小姑娘的嗲和糯及作和媚,表演的入木三分,活靈活現,並徹底褪去了明星的光環,完全抹去了歌星的痕迹,達到了出神入化的境界。該奔放時就歡笑,該煩腦時就悠傷,該糾結時就郁悶,該欣喜時就若狂。尤其是最後在家裏等待男友准備乘出租車去機場出國時,將女主人公的依依不舍和愛恨情仇的複雜矛盾微妙心態演繹得淋漓盡致,無懈可擊。

男主角韋國春是上影演員劇團專業演員,他的表演沉默寡言,完全靠眼神和動作取勝,渾身散發出一股鐵血男子漢的硬朗之氣,男兒有淚不輕彈,女友離去無所懼,紮根故土揮衣袖,敢教日月換新天,這就是真正上海模子的腔調,而不是娘娘腔小家子氣或小屌模子。

全片群衆角色,都是挑選群衆演員自己演自己,真正的本色出演,與生活零距離,讓觀衆入戲,進入到規定情境,並産生共鳴,與片中角色共情,喜怒哀樂融爲一體,這就是以假亂真的表演最高境界。

王國平總結說:李玲玉用她超凡的表演實力,通過《風情石庫門》向觀衆證明,她並不是有超高顔值和超高人氣的花瓶,她的表演天斌和深厚功力,絲毫不遜色于金雞獎百花獎最佳女主角獎得主,李玲玉既是驚鴻一瞥的大明星,更是驚豔一世的藝術家。顔值的喧賓奪主,美麗的閃耀奪目,絲毫掩蓋不了李玲玉表演的逼真體現,根本沖淡不了李玲玉實力的登峰造極,是經典,30年後,依舊光采照人,光芒萬丈。

2024年1月16日下午,上海成立最早最上海的門戶網站《上海熱線》專門邀請了上海三位文化專家與王國平導演,舉辦了一場長達三小時的嘉賓聊天室《風情石庫門》視頻訪談。

三位嘉賓和王國平導演簡介如下:

毛時安,文藝評論家,上海交大人文藝術研究院客座研究員,上海戲劇學院客座教授,中國文藝評論家協會原副主席,上海市人民政府參事。

沈嘉祿,中國作家協會會員,上海作家協會小說專業委員會主任,上海報業集團高級記者。

鄭星,上海大學電影學院教授,上海戲劇學院繼續教育學院表演學科帶頭人。

王國平,國家一級導演,中國MV第一人,曾任上海電視台少兒學生科科長、音樂節目制片人、電視劇一公司制片人,自稱海派導演。

嘉賓之一毛時安說:“王國平是上海和中國MV王子,王國平作品充分體現了海派文化特色:見異思遷,求新創異。他有一種敏感性,能感受到時代風潮的變化,最早搶占先機,春江水暖鴨先知。王國平一是抓牢了上海性,上海所獨有的東西;二是王國平抓住了變化性,時代變化快,不斷積累,不斷覆蓋,一層一層文化堆積,如不去挖掘,有些東西就會被埋沒,從這個意義上說,王國平是上海文化的當代考古者。

王國平導演的《風情石庫門》證明海派文化象黃浦江水一樣不斷在流,從未間斷過,只是在潛流,因爲時代發展太快,我們已遺忘了這部電視劇。通過王國平這部作品,保存了上海弄堂生活的記憶。現代文化人類學,有一個很重要概念,就象梵高畫中提出的一樣:我從哪裏來?我是誰?我到哪裏去?現代人到處茫茫去尋根,把根留住。海派文化今日有《繁花》,但30年前也有《風情石庫門》,它是具有文化人類學的價值,繼承了海派文化的創新精神,打破邊界效應,四不像,是跨界的、拼貼的、多種藝術樣式的綜合,將它歸入紀錄片、MV、電視劇、音樂片、故事片都不對,都不對,這就對了,這就是海派文化。打撈海派文化90年代樣本,重新打撈、文化挖掘、文化考古,通過上海熱線嘉賓聊天室,看看海派文化曆史文脈怎麽延續的,怎麽以文化自信來建設海派文化自信的樣板,打撈出新的元素,實現上海文化自信樣板的建設。

上海在改革開放以後,最早出現了《傷痕》小說,揭開了新時期傷痕文學第一頁,同時,又有話劇《于無聲處》,爲十一屆三中全會奠定了思想解放的先聲,九十年代,王國平拍的《風情石庫門》是一種很重要的文化現象和文化作品。”

嘉賓之二沈嘉祿說:“爲什麽將這部差不多被人遺忘的舊作拿出來曬一曬?我認爲,一是它經曆了三十年的時間考驗,被證明是好東西,所以曬不壞,曬不脆,沒有黴爛變質,依然光華照眼,更不怕見光死;二是隨著大規模的城市更新,許多記憶載體已不複存在,上海方言也被雨打風吹,百般凋零,再比如石庫門弄堂和民歌民謠,包括弄堂遊戲和街頭叫賣聲,這些都是數代上海人的成長背景,弄堂就是社會大學校,都是上海海派文化的具體表現,所以這部片子是上海人集體記憶的濃縮,值得拿出來讓大家重溫一下,重新審美,是能夠勾起上海人感情波瀾的,是能夠激發對未來生活的熱愛和希望的;三是今天有大量新上海人進入上海,參與大上海的建設,也參與上海城市文化的打造和積累,但是許多新上海人,雖然高學曆,高職位,但是真正對上海文化有多少了解,要打個大大的問號,所以這部片能夠幫助他們更快地進入上海文化的核心,讓他們在工作崗位上更友好、更有效地與上海的土著交流,從而成爲上海傳奇的書寫者。”

嘉賓之三兼主持人鄭星說:“《風情石庫門》是一部沒有一句‘台詞’,卻有著充沛‘語言’的不是故事片的故事片。

何爲經典?一部藝術作品要成爲經典,需經得起時間和曆史發展見證的考證。

王國平導演的電視劇《風情石庫門》就是這樣一部在曆經30年的上海滄桑曆史巨變之後,仍然保持著強大的生命力的經典之作,站在專業的角度看王國平導演的這一部超現實主義作品,從對影片最後一組蒙太奇鏡頭的運用,就證明了這部影片的深度和高度。

影片結尾的奧妙之處其實也是這部影片的開始,當女主角坐在浦東機場出境大廳等候登機時,看著對面的外國小孩穿著的白色T恤上的‘中國’兩個紅色的大字時,無論是她的眼神,還是手指的撫摸,都透露出對家鄉極度留戀和對前途的彷徨……

用長鏡頭表述石庫門裏少先隊員們唱著:‘我們是共産主義接班人,繼承革命先輩的光榮傳統……’經過留守在上海的男友身旁時,袅袅的歌聲伴隨著飛機起飛沖出國門的轟鳴聲……

30年之後的今天,我們回望影片的結尾,仍然能夠感受到導演留下的極其震撼的鏡頭語言裏的潛台詞,整整超前了30年。

‘小球轉動了大球’、‘摸著石頭過河’、‘從對牛仔褲的恐懼抗拒到擁抱接納’、‘面包咖啡替換了大餅油條’、‘外資從房地産切入中國的資本市場’等等,改革開放中的每一段落的重要樂章,在這短短的47分鍾的片子裏面,導演都巧妙的讓它穿插在其中,起到承上啓下、環環相扣的作用。所以這是一部名副其實的故事片。

《風情石庫門》這部故事片告訴我們已經發生的上海故事和即將發生的上海故事……

如果當年這部傑作有可能有機會參加奧斯卡或威尼斯等國際電影節,那絕對有沖擊大獎的實力和水准,可惜了!

爲《風情石庫門》點贊!爲王國平導演點贊!”

王國平說:“三位專業演員(李玲玉、何琳、韋國春)在百度個人介紹中都未提《風情石庫門》,說明該片雖達到了高度和深度,但卻不爲人知,今日的訪談,就是重新的打撈行動,這是大海撈針的打撈,這是海派文化的打撈,這是弄堂生活的打撈。今日的訪談,又是上海人在黃梅天之後的三伏天將樟木箱打開,將壓廂底的好衣服,拿出來重新哂哂,重見天日,壓廂底的東西都是最值鈔票最有價值最靈最珍貴的東西。

我是進行時態拍攝,處在90年代拍90年代,不走樣,當然絕對真實,一五一十還原,不用美工置景,每個鏡頭都是實景拍攝,都是那個年代真實的紀錄,都是真實生活的寫照,沒有半點虛假,也不可能虛假。我前幾年在上海熱線視頻訪談《愛情神話》電影時說,全世界拍攝上海,共有三個上海,一是曆史的上海,如《太陽帝國》《上海灘》《上海一家人》《上海的早晨》等;二是現實的上海,如《股瘋》《孽債》等,我的《風情石庫門》也是,與生活零距離,接地氣、有人氣、有煙火氣;三是藝術的上海,張藝謀導演的上海世博會宣傳片和我導演的上海城市形象片、上海旅遊形象片、上海綠化形象片等都是,這是優化、美化、詩化、淨化的上海。《繁花》則是王家衛重塑的另一個上海,是他打造的一個藝術的上海,是他臆造的一個屬于他個人心目中的上海,與《繁花》原著既有關,又無關,與上海人既有關,也無關。我的另一部《上海色彩》也是反映藝術的上海代表作,等打撈完《風情石庫門》,再來打撈另一部拙作《上海色彩》,這是被北京電影學院院長張會軍教授定爲全院學生必看的觀摩片,以證明我的實力如專家所說巳達威尼斯或奧斯卡獎水准。我壓箱之作還是蠻多的,不僅僅是《風情石庫門》,真正的經典是永遠不過時的,是經得住時間考驗的,是存封的金子,只須撣去灰塵,擦亮洗淨,依舊是金光閃閃,輝煌燦爛,這就壓箱底的好東西,是最珍貴的、最有價值的。”

繼上海熱線嘉賓聊天室《風情石庫門》視頻訪談大獲成功之後,2024年1月21日下午,王國平導演又受韓敏女士創辦的“名媛下午茶”邀請,在上海拍賣行副總張振華鼎力支持和慷慨幫助下,與上海著名抽象畫家張泓,共同舉辦了一場有關《風情石庫門》的精彩對話,張泓大畫家稱王國平是一位偉大的導演,並贊揚《風情石庫門》就象一塊濃縮精華、營養豐富的壓縮餅幹,含金量極高。

王導口若懸河、妙趣橫生地一一剖析了《風情石庫門》的調和度,即:高度、深度、溫度、厚度、濃度、角度、銳度、力度、刻度、維度和味道表示的腔調、故事表述的格調、細節表現的情調、視覺表達的影調、思想表白的音調,王國平的精辟分析,引得了與會者的強烈共鳴和超級好評,大家祝願王導能厚積薄發,將海派文化發揚光大,早日問鼎奧斯卡獎。除了收獲現場觀衆的贊揚,王國平還在微信朋友圈和許多大小群中,收獲了無數發自肺腑的由衷點贊的溢美之詞(之前2024年1月9日在微影視網微信公衆號已發布的“1994年王國平導演的《風情石庫門》在2024年重新翻紅”一文中記載了許多網民的好評如潮的留言,歡迎關注查看,此次再發就不重複了),現精選如下,供更多人一起分享。

鄧晨曦:各位親,嘈雜的繁花終于落幕了,所有樂道該劇的觀衆和媒體無不誇耀的都是該劇的滬語如何地道,黃河路如何真實再現,化服道如何有時代感,演員都是很上海,細節如何到位,導演拍攝手法如何電影化,從來無人敢提該劇的故事如何一貫到底,故事如何抓人。對電視劇要講故事的根本任務違莫如深。回想從前轟動一時的周潤發主演的《上海灘》,全劇講的一口粵語,演繹的卻是上海的故事,難道不就海派了嗎?無人敢批評它不上海。可見電視劇的本質是講好故事感動人心。再看看今日王國平大導演的《石庫門》,看似平淡卻韻味無窮,三段歲月用兩個小人物的命運貫穿一線,折射時代變遷,以小人物寫大時代,這才是海派奇葩!

郭光:許多影視藝術家因爲種種原因總是抓小放大,不懂得在冗長的故事裏咬定青山不放松,其實這恰恰是檢驗導演水平能力的試金石。看王國平導演,他無論是MV還是電影電視劇,都嚴格地緊緊抓住主線貫穿始終,完整地演繹故事情節,吸人眼球,扣人心弦,可以用一句話概括,就是環環相扣,引人入勝。

張芝華:真正藝術家拍的藝術片沒有商業性。

孫澤敏:群裏好鬧猛。《風情石庫門》如果讓王家衛看看,或也會産生好多靈感。

焦安:王家衛應該請王國平聯合導演《繁花》。

薛導:上海人有句切口“朋友,買帳伐?”有專家說,若論表現海派文化深度、體現弄堂生活高度、最具正宗上海咪道的電視劇,非上海本土導演王國平于30年前拍攝的《風情石庫門》莫屬,若當年再用膠片拍攝,則完美無憾、一躍而起可成爲與奧斯卡獎比肩的經典,該片就是王導一直強調的“導演必須要用鏡頭語言講話、用視覺語言講故事、用畫面語言呈現思想和導演必須以作品論英雄”的實踐成果和探索結晶。放眼當下全國影視導演群中,再論對海派文化、海派電影、海派生活研究最深的,也當屬王國平,他既是第一,更是唯一。請看幾年前王導對海派電影《愛情神話》的評論,他對海派文化如數家珍,總結的獨一無二,分析的頭頭是道,令人腦洞大開,恍然大悟,其不加思索、脫口而出和滔滔不絕、排山倒海的講解,足見其對海派理解之透徹和深刻是登峰造極的,更顯其卓而不群、桀骜不馴、特立獨行、我行我素的非凡導演才華,用上海話講就是,一刮兩相,或實刮挺硬。王導既有首創獨創原創海派影視作品《風情石庫門》等,更有一套完整全面深厚新奇的海派文化理論,實屬罕見,王導勇攀創作和理論雙高峰,左右開弓,梅開二度。若你看完王導一個人唱獨角戲評說《愛情電影》視頻,時長30分鍾,並看過《風情石庫門》,時長47分鍾,那你就會徹底買帳上海模子王國平。

張大師:如今上海灘繁花似錦,喳吧美女爭奇鬥豔,王導爆紅,但此王導非彼王導,土生土長才是正宗上海導演王國平,所謂生長,生于斯,長于斯,生並不重要,長才最根本,長在什麽地方,喝什麽水,即所謂一方水土養一方人,茁壯成長需要的養料空氣陽光氛圍,差之毫厘失之千裏,如同桔橘之區別,什麽水才能釀出什麽酒,什麽酒壇和酒窖才能醞出什麽酒,此謂醞釀,環境的培育熏陶,才會造就一方人的性格和氣質及精神,評判一個人是一方人正宗不正宗,如同鑒別陽澄湖大閘蟹一樣,是正宗蟹?還是汰浴蟹?而上海人更擁有自己獨一無二和不可冒充及息息相通的上海味道,正宗不正宗?即有無上海味道?上海味道是妙不可言和心靈神會的,一句口頭禅,一個眼神,一只手勢,一副腔調,一套行頭,一種氣息,彼此通過心靈感應就能瞬間感知對方正宗不正宗,是否真正土生土長和的的刮刮上海人,土生還必須土長,這是絕對不可或缺的。上海王國平導演,喝黃浦江水長大,聽外灘海關鍾聲長大,吃大餅油條泡飯長大,絕對正宗,勿大興,更不是大卡的,絕不搗漿糊。

王國平專門撰寫獨創的歌詞詩與網民互動:風情石庫門洞開,上海味道撲面來。回首霎那三十載,王導弄潮海上海。

毛時安:我、沈嘉祿、鄭星應上海熱線之邀,用滬語解讀朋友王國平導演(中間穿紅衣者》1994年拍的電視片《風情石庫門》。王國平認爲此片開了《繁花》先河。放在94年語境中,此片頗爲既先鋒又市井,保留了許多上海記憶……

陸萍:《風情石庫門》迪個才叫海派!上海話刮刮叫!像電影片斷,30年前的辛勤付出,上海人拍額就是不一樣,牛!!王國平30年前傑作。

映霞:謝謝國平!導演的真好,所以能獲中國省級電視台評比大獎。這個真的是我們的童年生活!那時放學後,天天就這樣玩。我好像還是弄堂裏小朋友的頭,樣樣玩得都好,必須轉發。

鄧光輝:《風情石庫門》還原了90年代的大陸人生存狀態,你真的並且巳盡力還原了當時的人與人的關系、生存行爲的細節。

秋韻:《風情石庫門》表現了正宗上海人,應當讓全國人民看看。

顧雅萍:我全部著完,拍的很好,想起了小時候的故事。我們都是這樣的生活,哪個年代覺得很開心。

觀海聽泉:在較少對話、幾乎像“默片”一樣的“石庫門”風情記錄裏,“開始跳舞喽!”是我聽到的最響亮的一句呼喊了!床掀開了,鞋脫了,穿襪子的舞步雜沓,鍾聲又催散去……房檐壁角,牽手了,唇快挨上了,卻被夜巡的鈴铛聲驅散了……所謂“風情”,是囿于石庫門逼仄空間(物理的,時代的,精神文化的)裏的風情,向往著,要浪漫起來,渴求沖破封閉、禁锢和自己的“不解風情”。鏡頭語言是短暫快速的畫面組接,觀看的“視覺之眼”,是要通向心靈和性情的,留下時代年輪的“刻度”。王導點評到“刻度”,我又想了想,這時代年輪的“刻度”,是圍著樹心長的,把時間的長度圍繞成上海人生命樹裏密密匝匝的“唱片紋”,于是需推進一層:要海派文藝家解碼打開,再現三十年前的那段影像文字記錄,無聲變有聲。(想多了。多的是意思,濃的是意味,虛的變實了。爾後,過往又轉成序章)。

張興梅:石庫門的情傃,小時候的玩伴,都是滿滿的回憶。

大江東去:時代車輪。王導解讀了,我更理解了。其實您的畫面表達,作爲這個時代的親曆者,基本能夠明白您傳遞的寓意。謝謝,真美!

張立雄:石庫門比繁花要“繁”。

大衛:繁,花落花開;簡,王國平屹立不倒,石庫門風情萬種。

許仰東:引以爲傲的曆史記錄,絕對是時代的驕傲。

劉稚南:前有王國平,《風情》路蹚平;後有王家衛,《繁花》添新景。

周老爺:我把《上海熱線》嘉賓聊天室這個“锵锵四人行”完整的看了一遍,一看就停不下來了,蒸了一個八寶飯也顧不上吃了,剛看完,靈額,老卵額,值得一看。MV劇《風情石庫門》前無先人,後無來人,爲王國平兄弟點贊。

觀海聽泉:看一個多小時《上海熱線》嘉賓聊天室,聽四位專家美評《風情石庫門》,講述上海變遷中凸現出來的上海文化,受益匪淺。首先是把過去斷斷續續的片段觀看,匆匆一瞥,提升和組織出了新意!還原三十年前青年才子王國平的創作初衷、創新寄托和創意呈現,到“上海熱線”現場,導演闡述和專家交織評議,准確捕捉和集中提煉,碰撞出了無數亮點,讓我們看過這部片子的人可以回眸、印證、呼應和認同,沒有看過的人也會有“看一看”的願望,那樣的話,對上海的知和愛,也會提到新的高度,不枉在上海生活,成真正的上海人!海派文化是有根的,有流(包括毛時安老師講的“潛流”)才見勢,見今也得知其來,知上海百姓在石庫門裏的生活,異于外省市的風土人情,有精致和滿足,有不滿足和失落(包括沈嘉祿老師說的“憂傷”),再到捕捉機遇崛起,振興,領先,成排頭兵!須知王導的創作發轫,不光是MV音樂片,還有這部《風情石庫門》力作,對其重溫與重評,是上海文化界的責任。我以爲,對“用影像記錄上海”的開山之作,無論怎麽評價都不爲過。而對之陌生或冷淡,漠然處之,都是不應該的,要不得的。上海的繁華哪裏是突然起來的?那是一代代人(包括當時年輕的王國平導演)敢作敢爲,開拓出來、積累起來的。上海的繁花哪裏只僅僅是劇版和小說《繁花》一枝?對上海文化審美感知,也應把《風情石庫門》納入視野,方有連貫的整體觀照。從九十年代初看到現在,三十多年的視線移注和年代曆史的穿越,可以增添閱曆,豐富史識,凝聚通觀的眼光。

周雯華:非常欽佩你能夠幾十年保持一種創作激情和創新精神;一股不服輸的戰鬥力與挑戰勇氣;你早在30年前的1994年導演的作品《風情石庫門》所涉及題材的豐富性、內容的前衛性、制作的現實性,你對影像美學的探索性、濃縮內涵的微影視高效操作性!都是值得學習發揚光大的,尤其是年輕一代影視人才,祝賀你對中國微影視美學發展的貢獻!祝福國平導演微影視常以獨立成篇、系列成章的百集巨片推出,成爲我國文旅業宣傳發展的重要組成部分!這些年來,圈內一些資質專業人才大都因退休機制而因此早就躺平,而你早年進入影視文化的創業創作、制作運作市場,堅守一種文産文創特有的嚴謹靈活性與獨特協作性,且進一步發掘整合、解讀闡述的獨特理論,爲此傾注心血、推波助瀾,實不容易!爲你的執著努力與活力點贊!期待一如既往,佳作連疊!新年健康快樂!好運連連!

王國平:打撈集體記憶,讓壓箱底之作重見天日,曬哂太陽。是金子,即使存封30年,依舊是金光閃閃,神采奕奕,這就是經典的力量。30年彈指一揮,仿佛是昨日,一切還是那麽的熟悉,那麽的生動,那麽的鮮活,那麽的感動,這就是海派的分量。感謝每一個有腔調有格調有情調的上海人氣味相投,息息相通,心心相印,只有我們心存美好,上海依舊是美好。