«——【·前言·】——»

美國作爲當初工業革命的發源地之一,美國在制造業領域曾一度傲視群雄,地位舉世無雙。

但隨著全球化浪潮的沖擊和金融業的崛起,美國的制造業也逐漸走向衰落。

而在21世紀以來,美國開啓了一場聲勢浩大的"制造業回流",他們的目標是重振雄風,重新奪回世界制造業霸主的寶座。

對此,世界紛紛表示懷疑和質疑,認爲這是一場"自不量力"的表演,那麽,這場持續了15年的"回流大戲"到底能否取得理想的結果呢?讓我們一探究竟。

«——【·美國曾經的輝煌 ·】——»

說起美國制造業的輝煌,那可以追溯到工業革命時期。作爲新大陸上的後起之秀,美國在蒸汽機等新技術的推動下,制造業得到了迅猛發展。

到了20世紀中葉,美國已經成長爲當之無愧的"制造業超級大國"。統計數據顯示,1950年代美國制造業就業人數高達2000萬。

然而,所有的輝煌都注定會被時光沖淡。上世紀70年代以後,隨著全球化進程的加快,制造業開始向發展中國家大規模轉移。

在這股洪流的沖擊下,美國的制造業陷入了長期的低迷狀態,到了2009年,制造業就業人數已銳減至1400萬,占總就業的比重不足10%;産值對GDP的貢獻率也只剩下區區10%左右。

面對制造業的日漸"空心化",美國上下焦慮不安。大量就業崗位的流失,實體經濟的衰微,這無疑給美國的國力和地位帶來了巨大沖擊。

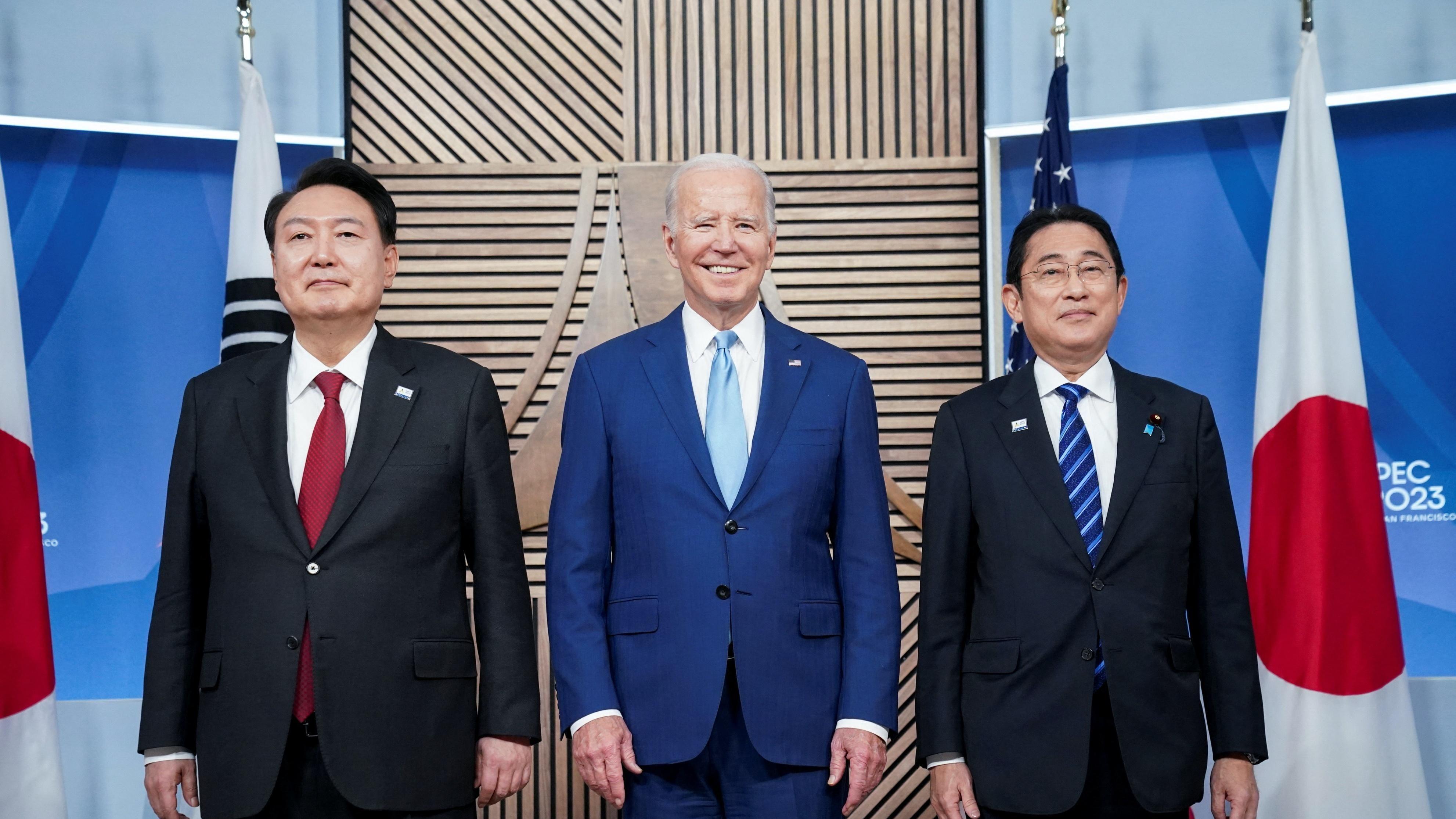

于是,從奧巴馬到特朗普,再到現任總統拜登,他們都在極力推動制造業的"回流",目的就是要恢複制造業的雄風,重塑美國在這個領域的霸主地位。

«——【·制造業“回流” ·】——»

在推動制造業回流的道路上,美國可謂是煞費苦心。從政策到稅收,從基建到補貼,他們是不遺余力。

比如,2009年奧巴馬政府出台了《美國制造業振興框架》,撥款數十億美元支持制造業發展。

2017年特朗普爲制造業大幅減稅,把企業所得稅率從35%降至21%;而現任總統拜登繼承了前兩任總統的政策,通過《救援計劃》和《通脹削減法案》持續輸血制造業。

除了政策層面的大力支持,美國政府也在實際操作上采取了多項務實舉措。

比如他們吸引國外企業回流美國建廠,尤其是在高精尖領域。其中,芯片、新能源汽車、動力電池等就是重點目標。

爲此,美國不遺余力地向世界範圍內的龍頭企業"拉攏""收買",比如2023年初,拜登政府就提出再撥款750億美元,專門用于支持芯片企業在美國落地生根。

美國這些做法,看似"煞有介事"。表面上也確實讓美國制造業雨露均沾,成績喜人。

根據官方數據,2022年美國制造業增加了35萬就業崗位,不少企業也將重心轉移回了美國本土,可以說,制造業回流初見成效。

但歸根結底,美國制造業真的能夠像當年那般重現輝煌嗎?答案可能還需要打一個大大的問號,因爲這場15年來的"回流大戲",背後暗藏不少荊棘坎坷。

«——【·回流路漫漫其修遠兮 ·】——»

美國制造業衰落有其曆史原因,要想徹底重振雄風並非一件易事,這背後,既有産業發展自身的規律和趨勢,也包括一系列艱難險阻。

首先,全球産業格局的轉移是一個不可逆轉的大趨勢。工業革命之初,制造業主要集中在發達國家。

但隨著國內國際兩個大循環的形成,制造業正在向發展中國家和新興工業化國家加速轉移。

美國固然可以通過一些手段吸引産業回流,但要把所有制造業全盤收回,這基本上是不現實的。

特別是在低端制造業領域,一些發展中國家由于擁有廉價的勞動力優勢,仍將是全球制造業的主力軍,與其硬拖這些低端産業回流,美國或許不如把重心轉移到高端制造業。

其次,即便是在高精尖領域,美國制造業也面臨著重重挑戰。以芯片和新能源領域爲例,盡管美國政府斥巨資補貼,吸引了一批芯片巨頭和新能源車企落戶美國,但發展並不順利。

在芯片領域,三星電子、台積電等巨頭紛紛遲延擴張計劃,主要原因就是美國人力、設備、基礎設施等嚴重滯後,影響了産能的釋放。

同樣的問題在新能源汽車領域也存在,去年12月一度出現了銷量滯銷的狀況。

這都從側面反映出,美國的綜合實力可能還不足以撐起制造業的全面振興。

第三,在遭遇全球制造業洗牌的背景下,美國的自身發展也存在著不確定性因素。

一方面是政策的可持續性遭到質疑,美國的政治生態使然,新老政權輪替可能會帶來政策大反轉。

另一方面是通脹和地緣政治等不確定因素的影響,都可能使美國的産業政策受到幹擾。

這些不確定性因素的存在,無疑會影響包括制造業在內的産業發展規劃,增加了回流企業的投資風險。

最後,這場制造業回流最大的懸念還在于,它是否會引發更爲激烈的全球産業格局重塑乃至新的"孤島鏈"?

顯而易見,這場以國內制造業頂替全球供應鏈的運動,實際上帶有極強的"逆全球化"色彩。

如果所有國家都效仿美國的做法,那勢必將全球産業鏈割裂改造,世界經濟也將受到極大沖擊。

而按照目前的走向來看,一股分裂大潮似乎已經逐步醞釀。不少國家都在密切留意美國制造業回流的動向,並准備采取類似舉措維護自身利益。

這種"你中有我、我中有你"的相互較量,無疑會加劇全球經濟的不穩定性。

雖然步履維艱,但這條重振制造業的複興之路必將延續下去。畢竟,即便是在金融業遙遙領先的今天,制造業仍是支撐美國這個超級大國的堅實根基之一。

放棄制造業,意味著美國將失去工業文明的根基,它是一條不歸路,基于這一認知,我們有理由相信、

只要經濟和政治形勢保持相對穩定,美國制造業的振興運動終會取得一些成果,哪怕難以重現昔日的全面輝煌。

«——【·對我國的影響·】——»

站在中國的角度,美國制造業的回流雖然算不上 "讓人無法承受之重",但它必將在一定程度上對中國産生一些影響。

具體到行業層面,我們不難發現,中國制造業高端領域的發展將遭遇更大阻力,而在另一些領域或將獲得新的契機。

首先,在高精尖制造業領域,中國確實面臨著壓力和挑戰。以芯片和航空航天爲例,它們不僅是世界産業格局競爭的制高點,更是各國科技實力的試金石。

如今,美國正是利用其金融和市場優勢,大舉扶持本土芯片企業和航空制造業的發展。特斯拉公司搬遷的舉動,就是爲了享受美國在電動車領域的補貼政策。

在這些高精尖領域,美國的做法無疑加劇了與中國的競爭,也給中國制造業的發展帶來了壓力。

只有加快自主創新,提高核心技術自主可控水平,中國才能在這些新興領域立足並實現可持續發展。

其次,在中低端制造領域,中國或許將面臨更多的出口壓力。衆所周知,中國制造業的基本盤在于勞動密集型和資源加工型産品。

但隨著美國制造業回流的推進,相關産品的市場空間將逐步被壓縮。比如在家電、小型機械、紡織品等領域,美國有意扶持本土生産,也就是說,中國的出口面將日漸縮小。

在這種情況下,中國企業只能在更廣闊的國際市場中開疆拓土,或者依托國內龐大的內需市場謀求突破。

同時,加快産品智能化、服務化升級,向中高端過渡,也是一條可行之路。

從另一個角度來說,美國制造業的回流也給中國制造業帶來了一些新的機遇。

首先,一些分工明確的加工制造業,將難以在美國立足,屆時可能還會轉向中國。

同時,隨著"孤島鏈"和"去全球化"趨勢的出現,中國制造業在全球供應鏈體系中的樞紐作用或將更加凸顯。

此外,美國制造業回流固然針對的是高精尖領域,但落實起來並非易事。目前來看,它依然面臨諸多挑戰和阻力,短時間內能否取得理想效果也很難說。

在這期間,中國制造業大有可爲,只要我們乘勝追擊、精耕細作,就有望搶占先機,進一步鞏固和提升我們在全球制造業體系中的重要地位。

«——【·結語·】——»

總之,面對美國制造業回流的新形勢,我們既不能往小了看,也不能將其誇大化。

保持定力,堅持自身發展道路,加快産業轉型升級,既是應對之策,也是中國制造業未來發展的必由之路。

許多年前,我國工業界沉醉于"世界工廠"的美好稱號。如今,這個稱號似乎該讓位于"世界工廠"更高端的"世界制造"了。

只有做到這一點,中國制造業才能在新一輪的全球産業洗牌中扮演更加重要的角色,爲實現中華民族偉大複興貢獻應有的力量。

信息來源:

新華社 從工業用電量看美國“制造業回流” 2023-06-20