時代的車輪滾滾向前,留給我們幾多時代的眼淚。

曾幾何時,DVD影碟是這座星球人人都不陌生的生活必需品。

但隨著網絡流媒體的橫空出世,阿爾法世代中不識此物的,恐怕大有人在。

前不久,英國《衛報》發表的記者奧利佛·康沃撰寫的《拒絕向流媒體低頭的人們》一文,更讓空有數千DVD收藏、但上一次打開影碟機已不知是猴年馬月的筆者,讀出了不少似曾相識的感覺。

而電影界有一個悠久慣例,CC公司會邀請各大導演和演員進行選碟,來探班的電影人在分享自己的片單之後,可以“洗劫”一把CC儲藏室。

一如跟戀物有關的一切事物,迷影的這一儀式亦需要一些具象化的方法,電影院、聚衆交流、碟片、錄像帶……

音像店與電影史的關系想必不用多贅述,大批的電影人于充滿了無限的想象和憧憬的音像店中,遭遇了電影的靈暈一刻。

然後,他們開始拍電影,再然後,電影不斷在所謂死亡中持續複活……

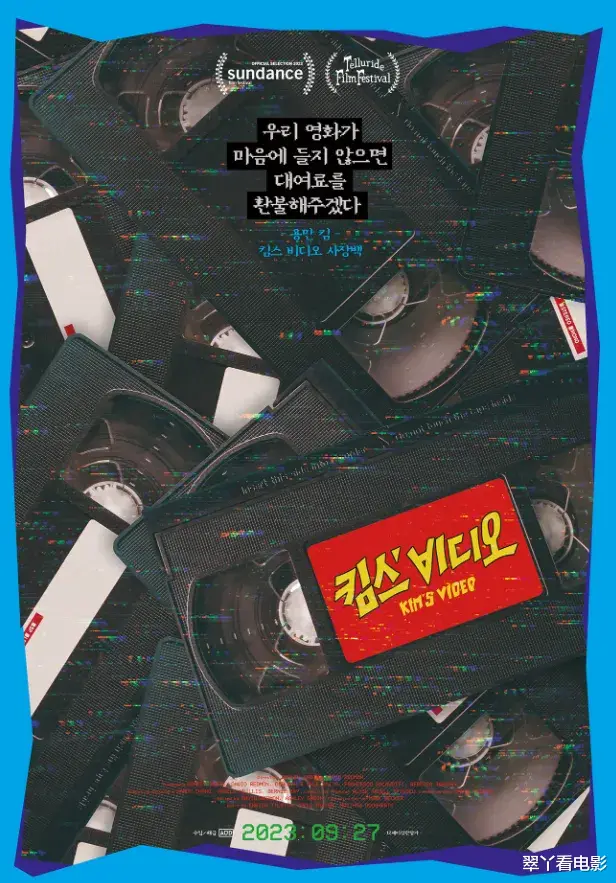

紀錄片《金的音像店》就聚焦了曾因海量資源庫而輝煌一時的“金的音像店”。

顧客在店裏除了可以租到最新的商業電影,也能租到從未公開發行的小衆作品。

對影迷而言,這裏就像“一座隱藏的寶庫”,全盛時期的店鋪會員超過25萬,不少電影業內人士也是常客。

定檔海報上,卓別林、希區柯克、戈達爾、塔可夫斯基、伯格曼、瓦爾達、賈木許、成龍……

密集的電影臉龐已經可以供影迷群大玩識人遊戲了,而通過這些臉龐也幾乎可以厘清電影的曆史,回溯到電影爲人類帶來的本質入侵存在的時刻。

這是一部豆瓣兩萬人打出8.6的高分,好于93%的紀錄片。

你沒看錯,這其實是部紀錄片。

先別急著離開,因爲它記錄的,是一個狂熱的影迷,爲了拯救電影,而進行“犯罪”活動的故事。

沒錯。有人違了法犯了罪,然後,親自用攝影機將自己的行爲記錄了下來。

並還在電影院上映了。

這精神似乎有些不正常?更“不正常”的是,這部電影上映後,獲得了全球影迷的追捧與稱贊。

所以到底是怎麽回事?別急。

我們從頭來說。

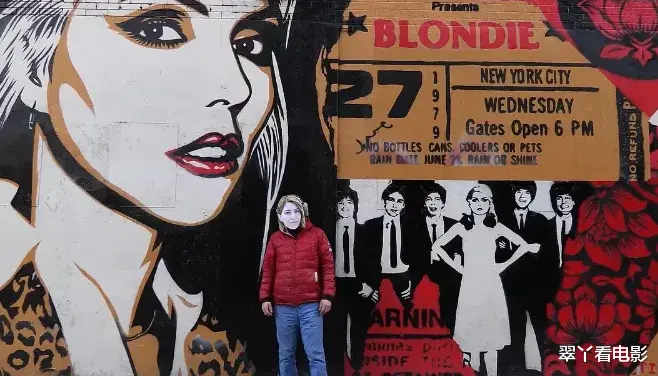

在紐約,曾坐落著一家「金的音像店」。名氣之大,連很多電影業內大佬也是常客。

據說,昆汀與店主私交甚笃,導演科恩兄弟,也是注冊會員。

還因爲借碟不還,欠下了600美元滯納金。

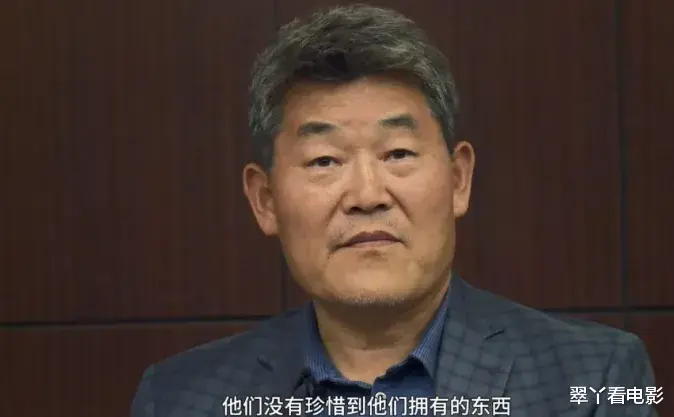

這家店的老板金龍萬,是個神秘的男人。

1979年,他遠渡重洋來到紐約,起初,經營著一家幹洗店。

如果沒有意外,他將過上《瞬息全宇宙》中的平凡亞裔生活。

偶然的機會,他接觸到了一項吸金的生意——盜版碟。

沒成想,利潤遠超幹洗店的收益,于是,一不做二不休,金真的開了家音像店。

他有著高大的身材,沉穩的性格,簡直就是盜版界的教父。

全盛時期,店內有5.5萬部電影,超過25萬名會員。

生意越做越大,自然也會遭到制裁,各大片商,開始聯手打壓盜版的傳播。

一些導演,也因自己的作品被盜版怒不可遏。

戈達爾就曾因《電影史》被翻制,遞來一紙律師函。

FBI更是多次突擊過音像店,拿著垃圾袋一排排地清空錄像帶。

只不過,金第二天又會帶來一大袋碟片,重新裝滿架子。

抵不住的,還有會員們對音像店的熱愛,在他們眼中,這裏有著別處無法比擬的優勢。

第一,最新。

金做起生意來,很舍得投入,他會派員工參加各類國際電影節,打通關系複制拷貝。

很多電影還沒上映,會員們就能在店裏租到盜版。

第二,最全。

金的音像店裏,不止有大衆的商業電影,也不乏冷門作品。

無論是一些從未在錄像帶或DVD上發行的片子,還是歐洲或其他地區的實驗影像,可以說應有盡有。

第三,最勇。

傳播盜版,是非法的,但不同于很多同行的謹小慎微,金把生意做得理直氣壯。

他聲稱,電影知識比電影財産權更重要。

他們爲滿足顧客的觀影需求而自豪,還打出了slogan:藝術淩駕于法律之上。

不過,在新千年後,音像店生意迎來了轉折,互聯網的飛速發展,使碟片逐漸成爲了時代的眼淚。

面對行業劇變,金先生選擇了急流勇退,利用賣碟時期攢下的資金,他回到韓國搖身成爲企業家。

但問題是,數萬張碟片,該何去何從,即使捐贈,也很難找到合適的地方保管。

正當金一籌莫展時,意大利西西裏島的小鎮薩萊米,打來了電話。

對方給出了一個「無法拒絕的條件」,將建立一個「金電影中心」,不僅會妥善安置這些碟片,還將永久面向音像店的會員開放。

在這張美好的藍圖中,公衆可以更開放地享受電影的魅力。

一拍即合後,碟片被送到了大洋彼岸,可至此之後,再無音訊。

多年來,金的會員們不免産生疑問,其中就包括本紀錄片的導演大衛。

在走訪了多位音像店前員工後,更覺得此事撲朔迷離,作爲電影發燒友,他毫不猶豫地踏上了尋找之旅,以找回那批巨大的財富。

于是他前往薩萊米要查個水落石出。

他單人扛著攝像機就過去了,在語言不通的小鎮上,輾轉找了好多人,終于找到了。

但問題是。

原本說好的,這批音像制品被收藏到這座小鎮上,是爲了打造一個電影天堂,是免費對公衆開放的。

他們不但承諾會在小鎮公開放映碟片,歡迎音像店的會員到訪和租賃,還會給會員預留住宿的房間。

可結果,作爲會員的他根本進不去。

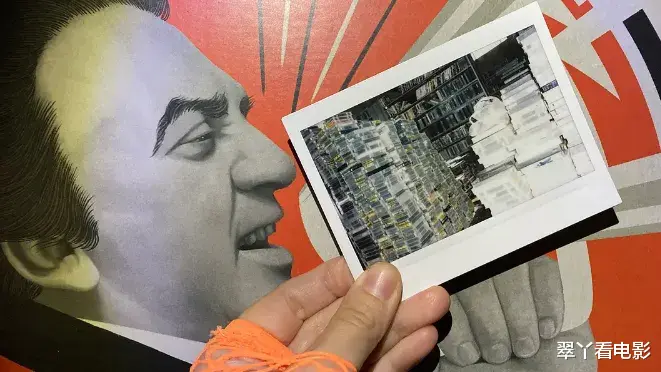

等到他費了很大勁,終于溜進去的時候發現,這哪裏是收藏啊,這簡直就是地獄!

那麽多錄像帶就那麽隨意地被放置在一間倉庫裏,甚至因爲房間漏雨潮濕,讓許多錄像帶受損了。

眼見著這麽一大筆財富即將損毀,他思考再三,于是決定發揮自己的主觀能動性——“盜竊”。

沒錯,在攝影機的鏡頭之下,他詳細地策劃了一趟瘋狂的“盜竊”之旅。

怎麽盜?一個人肯定不行。

于是他找來了一大批幫手,比如成龍、戈達爾、卓別林、希區柯克、賈木許……萬事俱備,“盜竊”開始!

看到這裏肯定有人會疑惑,話說,這些不都是電影史上的人物嗎?

且不說成龍這些人,一個普通的影迷到底有多大能量可以找他們來當幫手,單說卓別林、希區柯克……就感覺很不現實。

但事實是,爲了解救困在倉庫的碟片,大衛在網絡上募集一大批電影愛好者們。

他們戴上了成龍、希區柯克、戈達爾、戈達爾、赫爾佐格等電影界大人物的面具,闖入倉庫,“洗劫”了許多碟片。

這是本片最精彩的一筆,自己去看會驚喜。

這樣的“盜竊”,絕對會讓你嗨起來。

就像戈達爾說的:事物的來處不重要,重要的是去向何方。

這次行動。

拯救的不只是實體的錄像帶,更重要的是保留對過去電影記憶的收藏,是他從電影世界獲得的理解與共鳴。

此後大衛還四處奔走,在紐約重新找到一處場地,用以安置錄像帶。

正是這份锲而不舍,令金大受感動。

終于出手協助,收回剩余的碟片,將音像店重新開起來。

《金的音像店》是一群迷影發燒友的行爲藝術,其無所顧慮的狀態,或許與內地觀衆的處境並不相同。

但,也給我們以反思的啓示,讓真正了解市場規律的人來把控,讓真正熱愛電影藝術的人來守護。

這個道理,所適用的不僅僅是電影。

網上有不少觀衆在看完影片後,評論到“我看了太多電影,以至于我分不清虛構和現實了”。

還有人說“如此富于戲劇性,幾乎懷疑是僞紀錄片了”。

還有人認爲“它是超現實主義僞紀錄片”。

這些影評似乎都在表明《金的音像店》中虛構和現實的邊界已經非常地模糊了,給人一種如夢似幻的觀影感。

而這夢幻感的體會,主要來源于兩種形式。

一部分是大量經典電影片段穿插其中。

導演通過近60部經典電影彩蛋的注入,以一種超現實主義手法將其所熱愛的電影文化展示給觀衆,也將迷影群體的精神內核展示給世界。

同時,影片通過在虛構敘事與非虛構敘事之間建立起一種新的美學形態和話語形態,是這部電影模糊了電視與生活的邊界。

另一部分則是僞紀錄片式的真紀錄片的風格。

雖然該片是一部紀錄片,但卻拍出來了故事片的趣味性,原因就在于導演給了這部影片很多的設定。

例如大衛作爲講述者,對他角色有一個設定,他從被電影影像的魅力吸引以及對金的音像店所産生的高度濃厚的興趣,包含了一個成長線的設置。

又或是尋覓追蹤影像的過程中,大衛發現意大利文化官員之間相互推诿,沒有人願意負責,這讓大衛非常失望,因此這趟旅程也有了更強烈的拯救意識,讓人看得更加熱血。

這部電影給廣大的影迷們提供了一種精神,“我們”就是電影的拯救者。

這也不禁讓人聯想到《肖申克的救贖》中的“救贖之道,就在其中”,救贖電影之道,也在電影當中。

小小的音像店,既是一種文化的存在,也是一個時代的縮影。

《金的音像店》讓故事片和紀實影像在銀幕上産生了奇妙的碰撞,讓每一位觀衆體會到這些碟片對于處于文化貧瘠年代的人們的珍貴價值。

正如大衛·雷德蒙和阿什莉·薩賓在片中所言“電影不是虛構,而是真實的”。

而這真實是指電影本身是對現實世界的映射。

也是指金的音像店以及影迷的“營救電影計劃”都是真實發生的。

通過電影和現實的對照,喚起觀衆熱愛電影的初心。

國內外觀衆對這部影片的高度擁趸,絕不僅僅只是因爲《金的音像店》這部影片的成功。

而是每個人的內心中的都有一個音像店,一個五彩奪目的音像店,只要人類不死,“金的音像店”將永遠存在。

這部影片所秉持的理念,其實是電影大于一切。

它大于政治,大于商品,大于法律,甚至大于版權。

荒唐嗎?沒錯,這樣的想法,在當下,幾乎是可以被拉出來批判的。

但電影更想表達的是,這其實是一種理想。

畢竟,我們不希望自己生活在被大數據操控的時代,就像如今我們面臨的信息繭房,你只能看到感興趣的電影,從而會錯失能夠打開新一扇門的電影。

畢竟,我們也想要自由觀看電影的權利。

電影不該只是一種商品,它也同時是一種藝術,一種知識,什麽該看什麽不該看,不應被某些産品經理左右。

雖然90後、00後的影迷沒有經曆過影碟時代。

但倘若電影需要一雙雙眼睛的在場才能真正存在,那麽,毋庸置疑,電影對于每個影迷來說,總有在自身生命史的某些特定時刻、而散發出強烈地生命力。

當電影史上這些眼睛的愛彙聚在一起,一個迷影特有的場域也建立起來。

或許,我們能從這份巨大的、純真的愛裏回望到我們對電影那如饑似渴地一瞬。這一刻,足以迷醉過去和現在,甚至未來。