世事無常,人生如戲。凡人遇生死,求神拜佛先。若遇骷髅頭,膽子嚇破天。

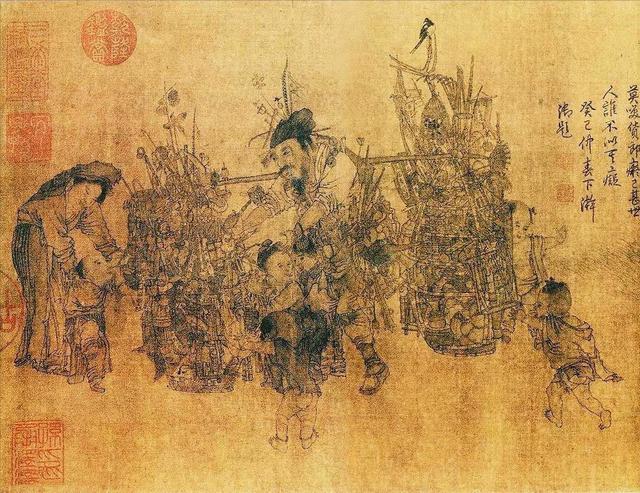

南宋時期,畫家李嵩曾創作一幅絹本設色團扇畫,名爲《骷髅幻戲圖》。人都說此畫詭異至極,也沒有人可以徹底參悟其中內涵。

今天我們將帶大家走進這幅畫,看看這其中有何玄機。

一、走進畫中,構思獨特

一、走進畫中,構思獨特李嵩的《骷髅幻戲圖》采用的是扇面冊頁,左側爲自己署名,而右側則爲曆來收藏家們的專屬印章。

起先從整體來看這幅畫,會發現畫中只有四人,倆倆一組。然後細看人物,左側前方爲一頭戴紗帽、身穿透明紗袍的大骷髅,他席地而坐,右手撐在膝蓋上,隨意就坐。

而手上提著一只提線木偶,木偶十分獨特,爲一小骷髅。小骷髅四肢被提,右腳著地,左腳擡起,仿佛在做著搞怪的動作。

而小骷髅旁邊,則是一年歲較小的孩童,正趴在一旁,目不轉睛的盯著小骷髅看,好似一切都很新奇。小兒看的起興,右手手臂伸向前,仿佛想要去抓小骷髅。

孩童後面則是一青年婦人,或許是因爲孩童對于骷髅沒有概念,當婦人看見他想要去抓骷髅時,正伸手阻攔,並面露難色。

而最後一位人物,便是在大骷髅後面一位最不起眼的母親。女子初爲人母,正哺育孩兒,她眉目慈祥,自帶有母性光環。

此畫人物塑造栩栩如生,人物之間相互分離又具有聯系。而構圖方面,也是一大特色。

靜觀此畫,首先會有黑白之分,左右之分,畫家將左側用貨擔、牆壁作爲背景,讓本就具有黑暗屬性的骷髅更具陰森。將右側小兒與婦人置于空地上,更添明亮之感。

圖畫內容大致是這樣,大部分人起先看到骷髅都會心生恐懼厭惡之感,看到孩童則會心生憐愛柔弱之心。

所以此畫起先看到便會有嚴重的割裂感,才會被人稱之爲“詭異”。那麽畫到底有何深意,又暗藏什麽?

二、背景介紹,深入思想現代人對于骷髅,大部分印象都是“死亡”“晦氣”“恐怖”元素偏多,而早在宋元時期,骷髅便作爲一種諧谑式隱喻出現在人們的日常生活中。

而關于骷髅最早的記載,是在戰國時代莊子對此的看法開始。《莊子》其中的《至樂》中有句話是這樣的“莊子之楚,見空髑髅,髐然有形,撽以馬捶,因而問之”,莊子將骷髅與生死相互聯系,所以最早的時候骷髅便與生死密不可分了。

而李嵩此畫幅的核心思想便是生與死。莊子曾說:“方生方死,方死方生。”道家思想認爲一切順其自然,生必然會走向死亡,而死亡又是新的開始。

畫中大骷髅與孩童便分別代表著死亡與新生,生死相離,又相互糾纏。這與佛家所說的寂滅、涅槃也有想通之處。

對幅有王玄真書黃公望《醉中天》曲:“ 沒半點皮和肉,有一擔苦和愁。傀儡兒還將孫線抽,弄一個小樣子把冤家逗。識破也羞那不羞?呆你兀自五裏巴單堠。”

這就很有意思,他認爲沒有半點皮和肉的骷髅帶著苦與哀愁,卻把小孩逗笑,而人們可能看到的東西僅僅浮于表面,有時需要透過現象才能看到本質。

最後再來說說這幅畫筆墨技法的獨到之處。畫家對于骷髅的形象塑造十分生動,筆鋒轉折又不失柔順,將骨塑造的十分完美,所以才讓人覺得骷髅栩栩如生。

再說衣物,用筆獨特,對于綢帶衣袍的刻畫並不生硬,反而讓人有飄逸之感。器具及場地的刻畫也將顔色光影對比突出的淋漓盡致,讓畫黑白分明。

所以此畫無論是構思還是技巧都很值得人們仔細觀賞。

三、宋人生死,與衆不同李嵩此畫在後世有很多解讀,但真正的內涵思想還應該根據當時當事及個人的人生經曆作爲分析。但不可否認的是,此畫不僅展示了他诙諧幽默的表達方式,也傳遞出了宋人對于生死觀的看法。

衆所周知,宋代民風開放,經濟發達,在君王重新修正禮制時,民風民俗也受到了儒釋道的影響。受儒家思想影響,到了宋代,“禮”始終是君王以及社會所看重的品質與制度。

從宋太祖到宋仁宗,期間出過許多有關禮的書籍與制度,例如《開寶通禮》、《禮閣新編》、《太常新禮》等。而宋代影響最深遠最具代表性的禮典便是《政和五新禮儀》,此類禮法修訂目的最終還是爲了維護社會穩定。

而自兩漢時期佛教傳入中國以來,生死觀念又與因果輪回相互聯系。各種與神靈溝通的祭祀方式也在《政和五新禮儀》中有所展現。

所以宋代的喪葬方式便發生了改變,形成了自己獨有的體系。最爲顯著的就是有齋會和法會,時至今日,依然影響深遠。

而通過喪葬方式的改變,再來回看宋人的生死觀。其實對于一個事情,有一千個讀者就有一千個哈姆雷特。

宋人對于生死看法十分複雜,加上受儒釋道影響以及各種思想融合交流。有人認爲死要重于泰山,有人認爲死要輕如鴻毛;有人以死殉道,只爲追求真理,有人以死解脫,遠避凡塵紛擾。

對于人性的追求、對于精神的超脫又或者是政治爭取亦或是修行脫苦,這個時候的思想都在精彩的碰撞,又在相互融合。

宋人對于生死並不是閉口不談,相反他們很願意去探究生命本質,又或者說有敢于直面死亡的勇氣。

三教合流的背景下,佛教、民衆與儒家所追求的死後世界以及對死亡的理解又有所不同。在日常生活中具有借鑒意義的人們用的最多的也是儒家生命觀,即樂天知命。

結語所以說,文學作品與藝術作品從古至今不僅可以反映畫家本人的生活經曆與內心思想,還可以反映當下社會的背景與時代精神。

李嵩的這幅畫不僅流露出自己的生死觀,同時對于後人研究宋代的精神人文也具有重大意義。

[呲牙笑]婦女、小孩、婦(女)骷髅、小(孩)骷髅、都是婦孺