到過兵團第七師車排子的外地人一聽人說“車排子”這個名字,就覺得古怪又好笑,也有些納悶,爲什麽起這個地名?它究竟是怎麽來的呢?

七師車排子一二三團軍墾小鎮樓房林立

要了解“車排子”名稱的來曆首先要理清車排子地區的曆史發展脈絡。

據七師《一二三團志》記載:很多年以前,一個牧人趕著一輛六根棍的馬車,走了很長時間,來到一片梧桐林邊。

由于春暖解凍,道路泥濘。人走就困難,何況馬拉著一輛車。實在走不動了,牧人只好扔下馬車,只身騎馬而去。

後來一個獵人追趕一群黃羊,沿著奎屯河而來,走到這片梧桐林裏,看到了這輛馬車,可是木頭已經朽了,獵人跑累了,就躺在車架旁睡了一夜,第二天才回家。

家人問他在哪兒過的夜,他自己也說不清,只說是在一塊車排子旁邊。後來,人們就管這個地方叫車排子。這是目前大多數人比較認可的一種說法。

傳說中被遺落的破車排子的架子車

車排子的遺址就在一二三團皮革廠緊靠奎屯河的那棵大梧桐樹下。不管這個傳說是否真實,但最早被人們定爲車排子的地方,的確就在一二三團皮革廠。皮革廠距一二三團團部有8.7公裏,奎屯河從這裏蜿蜒流過。

又據烏蘇市《車排子鎮》記載:車排子莊形成于清代初期,古稱沙喇烏蘇,是烏塔官道的中繼台、站。

清乾隆三十七年(1772年)在此設軍台。

光緒六年(1880年)在此設卡倫,後繼設沙喇烏蘇,即車排子驿站和營塘。又名二台。

民國二十五年(1938年)是四區區公所駐地,民國三十二年(1943年)設車排子、三十戶二保。

三區革命時爲西湖門拜克轄下的車排子玉茲拜克。

新中國成立後,1950年建鄉,歸烏蘇區甘河子管轄。

1956年11月鄉政府及星光農業社一、二、三隊的100戶、480口人從老車排子(皮革廠)遷往奎屯河西岸喀拉蘇村,原地劃歸農七師二十團(一二三團前身)。

1959年5月成立東風公社(西湖)車排子大隊,1966年6月,同年6月,車排子大隊從東風公社析出,與前進二牧場合並成立春光農場。

1976年10月前進二牧場析出,春光農場改場爲車排子公社。1984年改稱車排子鄉。1994年撤鄉設車排子鎮,鎮區內聚居著漢、回、哈薩克、維吾爾4個民族鎮下轄9個自然村……

又據官方史志記載,車排子舊稱烏蘇大戈壁,這裏地廣人稀,土地平整,又有奎屯河水,是屯墾種田的好地方。

早在1872年,就有清朝錫伯營官兵數百人在這裏屯田防守,曾開墾出很多荒地,還興建了一條六十多裏長的水渠。

1881年4月,清軍官吏金順來車排子,認爲這裏“適合屯墾”,他曾向清王朝奏折、“勘就庫城(指庫爾喀喇烏蘇、今烏蘇市)車排子地方,水暢土沃,擬調塔城屯田官兵,陸續南移,以廣屯墾而省運費”。

1884年新疆建省後,清政府曾從內地招募農民到車排子參加民屯。到1909年,車排子就有新戶上百戶,“均以八十畝爲一戶”,修一條新幹渠,“導源奎屯河,長十裏,寬七尺”,“灌地八千二百畝”。

此時期,車排子人煙增多,烏蘇縣特在這裏設“車排子莊”,成爲烏蘇八大莊之一。

據烏蘇縣志記載:“車排子莊在城北百六十裏,東界芨芨台,西界宿星灘戈壁,南界河壩,北界小草湖,此其較大也”。在今一二三團皮革廠修建的一條街,名曰:“車排子街”,有店鋪“20余家”,已成爲當時烏蘇四大街市之一。

至今一二三團一些自然村的名稱,如“葡萄莊子”、“王懷義莊子”、“黃家莊子”、“三十戶”等,就起源于原民屯。1950年,部隊在開發這裏時,渠道田埂的痕迹還依稀可見。

從19世紀末到20世紀前期,由于新疆局勢的一次次動蕩和戰亂,使民屯的人惶惶不可終日,他們跑得跑,散的散。從此,車排子又恢複了昔日的荒涼和甯靜。風靡一時的一代軍屯民屯,並未逃脫曆史風雲的淹沒,被化作了昨日的煙塵。

到解放前夕,這裏還剩下幾十戶人家,耕種著點片土地(共一千多畝),此處還有一些春上山、冬回鄉的牧人到這裏建起氈房作短期居留和遊牧。

1950年4月上旬,人民解放軍二十二兵團二十五師七十四團(今一二三團)一營400多名指戰員,奉命來到車排子進行屯墾生産。從此,車排子的曆史又揭開了新的一頁。

在開發車排子的歲月裏,部隊和地方互相支援。使軍墾民屯共同發展。

當時場鄉耕地雜亂交錯,爲了促進生産,根據自治區人民政府的指示精神,1956年5月16日,烏蘇縣與農七師聯合成立軍民土地調整辦公室。

遵照第一次軍民土地調整會議確定的軍民互利,充分考慮當地群衆利益的原則,雙方爲車排子的軍民土地調整問題達成協議。同年12月11日至15日,自治區在烏蘇縣召開第二次軍民土地調整會議,決定車排子地區以奎屯河爲界,河東爲農七師的開墾範圍,二十團(今一二三團)負責在奎屯河西立新村,河東群衆搬遷到河西居住和從事農牧業生産。

雙方都嚴格遵守協議精神,首先是居住河東的各族農民,都能顧全大局。二十團也派出技術人員,到河西爲農民耕地作全面規劃,同時派出兩個連隊勞力,在河西(今車排子鎮所在地)爲農民蓋房230間,修街道兩條,並在路旁全部栽上樹木,還開荒3000畝,代播春麥3000畝。

1956年兵團領導與地方政府勘劃地界後合影

在搬遷那天,二十團又派出專用汽車和馬車,由各級領導親自帶隊,敲鑼打鼓,把203戶農民送進新居。雙方雖說是一河之隔,但奎屯河就像一條彩色的飄帶,把車排子地區的各族群衆緊密地聯系起來。

人們約定俗成,把河西地方叫老車排子,河東兵團叫新車排子。

據《一二三團志》記載,1950年4月18日,一營400多名官兵,在營長晁祯,教導員楊新三的帶領下,步行進入車排子,拉開了車排子墾區開發建設的序幕。1953年,74團改稱20團。定名車排子農場。

根據兵團黨委指示,大場建小場,建分場精神。車排子農場建第一第二第三第四第五農場。

1960年1月,中共新疆軍區生産建設兵團委員會決定:車排子二場建立,定名爲車排子第二農場,1969年改番號爲127團。1962年10月,車排子一場獨立建場,1969年更名爲126團。

1958年7月1日,車排子四場建場,1969年更名爲128團。

1958年車排子五場建場,在車排子公路以北的5個生産隊,1964年合並到128團。

1960年,車排子農場二管理處建場,後獨立,改爲129團,20團農場改爲123團。隸屬于農七師。

1975年5月,兵團建制撤消後,車排子農場歸塔城地區管理。

1976年12月,又劃歸烏蘇中心縣管理。

1982年,中共中央決定恢複兵團體制,車排子123團重新歸屬新疆生産建設兵團農業建設第七師。

從以上可以著出車排子莊是由黃家莊子,王家莊子,葡萄莊子組成,再經過五十年代的車排子農場,至七十年代收歸烏蘇縣又改稱車排子,一直沿用至今。

從上面的敘述大家不難發現兩個車排子曆史沿革和命名地名的時間界點,是由于曆史發展變動形成的。

從烏蘇地方志看車排子的曆史,也只能追溯到清朝末年。

在車排子沒有定名之前,這裏最早是烏蘇的一個驿站。

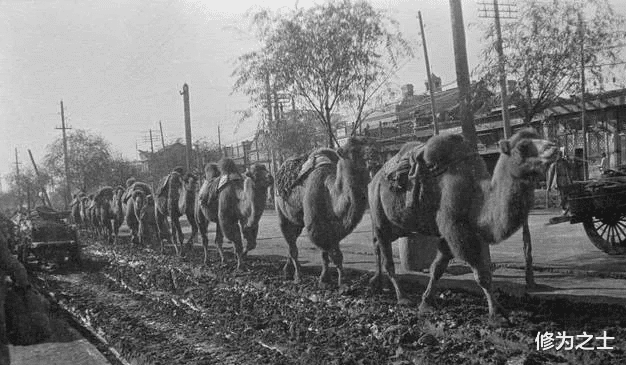

奎屯河岸邊和甘家湖畔生長茂盛的駱駝刺,成爲野生白駱駝的美食。每年春夏之季這裏聚集四面八方來的駱駝,同時又有許多駝隊經過,在這裏歇息,故名思義,人們自然把這裏叫做駱駝驿,官書記載爲驿站。

一方水土養一方人, 在車排子這片熱土上,經過第一代人艱苦創業,到第二代人辛勤耕耘,從坎土曼開荒,到第一台拖拉機開墾耕地;從第一棵棉花、麥子、蘋果樹,到今天的阡陌縱橫,花果滿園,高樓林立、電燈電話、公路四通八達……

七師一二三團機關樓

在七十年的時間裏,他們用智慧和汗水,譜寫了一曲又一曲壯麗凱歌,成爲瀚海戈壁的一顆璀燦明珠。

推薦閱讀:

1950年,小拐墾區試種北疆第一塊棉花,大家擔心沒有收成,秋天拾回籽棉的斤數讓大家喜出望外

他是兵團高級幹部, 妻子身體不好想搭他的車,他堅決不肯: 這是我的工作用車, 家裏人也跟著坐, 那成什麽樣子