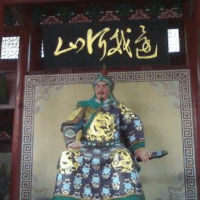

晉武帝司馬炎是西晉的開國皇帝,也是西晉滅亡的始作俑者。

唐朝時,唐太宗李世民很重視總結晉朝曆史經驗,關心新《晉書》的編纂工作。

他親自給《晉書·武帝紀 》寫評論說,司馬炎在全國統一之後,有“驕泰之心”“居治而忘危 ”,埋下了亡國的種子。

從266年初建國,到280年滅亡東吳統一三國,西晉接下來經曆了一段太康(281-289)盛世的日子,算是上升時期。

但表面光鮮之下,晉武帝進取之意已經衰退。《資治通鑒》是這樣記述的:“帝既平吳,頗事遊宴,怠于政事,掖庭殆將萬人。”完全是末世君王的做派。

吳主孫皓酷愛搜羅美女,平吳後,孫皓宮中美女5000人,被司馬炎悉數收入宮中。

面對數以萬計的美人,他不知道該臨幸哪家,竟然坐在羊拉的車上,任其所之,羊跑到哪家,他就去哪家過夜。

這個荒誕的故事,創造了一個成語“羊車望幸”。

皇帝荒淫,統治上層也“競以奢侈相高”。

石崇與王恺鬥富,王恺以米湯(饴)刷鍋,石崇用蠟當柴火;王恺用紫絲制成步障四十裏,石崇就用織錦做成步障五十裏;王恺用帶香味的椒刷房子,石崇裝修的時候就用色彩鮮亮、紋理細膩的赤石脂塗料。

對于這些亂象,晉武帝不僅不加以制止,反而暗助舅舅王恺一臂之力。

他曾經賜給王恺一株珊瑚樹,高達兩尺,可謂稀世珍寶,王恺拿出來向石崇炫耀。不想石崇順手用鐵如意將之打碎。

王恺大怒,石崇卻從容地說,你不要生氣,還你就是,然後讓人拿出自己的寶貝,三四尺高的珊瑚樹有六七株,像王恺那樣兩尺高的有很多。

當時還有一個叫何曾的太尉,一頓飯要花上萬錢,明明滿桌佳肴,還說沒有食物可以下筷子。

這些自我標榜爲士族高門的人,卻表現得如此沒有文化修養,令後人難以想象。

西晉真正的高門,是琅琊王氏。王敦與王導曾受邀參加石崇的家宴,後者讓家中美女勸酒,並且立下規矩,若客人不喝,就殺掉勸酒的美女。王敦死活不喝,石崇竟真的殺死數名女子。

司馬炎立太子,是他最大的敗筆。他有26個兒子,成活13個。

皇後楊豔生有三子,老大夭亡,老二司馬衷年長,是個智障兒,卻成爲太子。

司馬炎想換掉這個太子,擔心其“不堪奉大統”,但皇後不同意。兒子智障,本就令做母親的難過心疼,她不願再讓兒子失去皇位繼承權。

這原本是“婦人之仁”,司馬炎卻稀裏糊塗地答應了。當然,這其中另有緣由。

據說司馬衷的兒子皇長孫司馬遹(音同郁)聰明穎悟,深得司馬炎寵愛。他常對人說:“此兒當興吾家。”

有一次,宮中失火,司馬炎在樓上觀察救火,年僅5歲的司馬遹拉著爺爺的衣裾說,事起非常,不要站在有亮光的地方,您站在暗處也能看見別人,別人卻看不見您,這樣安全些。

又有一次,司馬遹與爺爺一起到豬圈,看見一只很肥的豬,他就說這頭豬很肥,得吃多少糧食,不如殺了,以饷將士。

司馬炎很欣賞這個長孫的聰明伶俐,說他很像自己的祖父司馬懿。

所以司馬炎就想,即使兒子有些癡呆,傳到孫子也必然能興旺家業。

司馬遹的母親謝玖本是武帝才人,司馬衷結婚前,武帝派她去侍寢,教以男女之事,卻懷上了身孕。

後來,司馬衷納賈南風爲妃,此人爲人陰狠,暗害其他懷有司馬衷骨肉的小妾。

謝玖害怕,便請求回到西宮,獲得司馬炎同意。回到武帝宮中後不久,謝玖便生下了武帝的孫子司馬遹。

司馬遹長到三四歲,司馬衷還不知道自己有這麽個兒子。

直到有一次他去朝見父皇,在宮中與各位皇子拉手,拉到司馬遹時,司馬炎才告訴他,“這是你的兒子”,場面十分荒唐。

289年,50多歲的司馬炎患病,把朝政交給外戚楊駿打理。

楊駿是當時皇後楊芷之父,而楊芷是前任皇後楊豔的堂妹。

楊豔擔心自己死後兒子的太子之位不保,在臨終前一把鼻涕一把淚地請求司馬炎迎娶自己的堂妹楊芷入宮爲皇後。司馬炎心一軟,就答應了。

楊駿沒有輔國之才,司馬炎以爲他會依靠宗室,而不專擅朝政,可事實並非如此。

楊駿用陰謀手段換掉了司馬炎身邊所有的忠臣親信。彌留之際,司馬炎诘問他:“你怎麽能這樣?”最終帶著無奈死去。

290年,司馬炎的智障兒子惠帝司馬衷即位,外戚與宗室開始惡鬥。

楊駿攫取首席顧命大臣的位置後,卻不具備執政的能力。他獨攬大權,激起了司馬家族的憤怒。

工于心計的賈南風,此時已登上皇後之位。她利用司馬氏的不滿,引楚王司馬玮入朝,先後誅殺楊駿及汝南王司馬亮,然後又以僞造手诏罪名,誅殺司馬玮,自己掌控了朝廷大權。

在賈南風掌權的10年間,西晉朝廷延續著奢侈糜爛的風氣,結果八王之亂興起,導致匈奴有機可乘,將其滅亡。

爲什麽會有“八王之亂”?這還要從外戚專權談起。

賈南風生了三個女兒,沒有兒子,所以對太子司馬遹心懷恨意。

她以陰謀手段廢其太子之位,將其軟禁。結果太子的部下奮起反擊,預策動趙王司馬倫(司馬懿之子)發動宮變,殺死賈南風,營救太子。

可司馬倫不僅不幫忙,還故意泄露出廢太子要複仇的信息,促使賈南風“撕票”,毒死了司馬遹。

這時,司馬倫再借爲太子報仇之名,發動宮變,誅殺了賈南風及其親黨,掌握了朝廷大權。

301年,司馬倫謊稱宣帝司馬懿托夢,讓他登基稱帝,讓司馬衷遜位。

這激起了司馬家族其他諸王的反對:齊王司馬冏、河間王司馬颙、成都王司馬穎聯合起兵,長沙王司馬乂舉兵相應,攻向洛陽,殺死了司馬倫。

隨後,諸王之間又發生了火並:帝位先是落在司馬穎手中,不久,東海王司馬越以迎護惠帝的名義起兵,殺死司馬颙與司馬穎,掌控朝政。

凡此種種,加上賈南風動員的誅殺楊駿的司馬亮、司馬玮,共有八王陷入爭奪中。

《晉書》將這八王列入一個傳中,故史稱“八王之亂”。

307年,惠帝司馬衷中毒而死,皇太弟司馬熾即位,是爲晉懷帝。這時,距離西晉的滅亡已經不遠了。

“八王之亂”後,西晉元氣大傷,北方諸民族乘機舉兵,造成五胡亂華的局面。

311年,在匈奴三次圍攻後,洛陽失守,晉懷帝被俘,隨後遇害。

316年,長安淪陷,西晉至此終結,隨後開始了長達100多年的亂世,各族陸續在北方建立國家,史稱“五胡十六國”。

回顧曆史不難發現,新政權總會吸取舊朝滅亡的教訓,改革權力制度,以圖穩固統治。

東漢末年,朝中有外戚宦官專權,地方有軍閥割據,朝綱不正。

曹魏接受這個教訓,讓外戚宦官靠邊站,宗室靠邊站,最後就給了司馬家族篡權的機會。

司馬懿在朝廷發動事變,曹魏皇族在朝中無外援,地方無屏藩,江山立即變色。

等到司馬炎建國後,吸取了曹魏沒有分封同室宗親的教訓,既用外戚輔政,又封了27個同姓王,建立諸侯國。

這些諸王,可以選拔自己封國中的文武官員,收取封國的租稅,還統領著軍隊。

後來賈南風和楊駿這些外戚,也都參與到前台來幹政。結果在外戚與宗室的爭鬥中,司馬家族的政權也走向了終點。

其實制度本身並無好壞之分,關鍵要看具體的曆史條件。

一是不能片面總結前朝經驗,否則防範了老問題,又來了新問題。

二是再好的制度,關鍵還是在人,看誰掌控局勢,這就跟接班人的選拔密切相關。

在封建王朝時代,一個王朝的接班人,就是皇帝的兒子,他本身或昏或明,或賢或愚,跟王朝的興衰、國家的命運關系很大。

晉武帝選一個智障兒當皇帝,就算制度再好,也落實不了。

中央君主糊塗,地方諸王坐大,社會矛盾尖銳,加上對少數民族的管理疏漏,讓西晉王朝坐在了火山堆上,無法逃脫迅速滅亡的命運。

不難發現,《資治通鑒》的敘事,雖然也有“臣光曰”之類的直接評點,但是它最有價值的部分,是從具體事情上記述和探究王朝的興衰。

如果非要深入探究人事背後深層次的原因,諸如土地、賦役制度,就等于弱化了當事人的責任。

其實帝制時代,一個政權能不能找到優秀的接班人,對王朝的興衰至關重要。

可是在世襲制度下,在皇家子胤裏找到優秀的接班人本身就存在局限性,何況還有立嫡以長的限制,選擇範圍更小。

皇帝不行,就必須有一個賢能的宰相來幫襯,儒家和道法家都講“垂拱而治”,未嘗不包含這層意思。

如果輔佐大臣也昏庸無能,奸佞當道,那就只有亡國的命運了。