爲了培養孩子的讀書興趣,從物理層面了解閱讀對于孩子的意義,一直在閱讀《腦與閱讀》電子書。這是一本常讀常新的書,讓我受益匪淺,一直想買一本紙質書放在辦公桌上,隨時翻閱。

第7季“多多讀書月”有很多超值的正版書,《精准學習》《腦與意識》《腦與數學》《腦與閱讀》,套裝四冊原價300多,拼單價才100多元,趕忙下手買了一套。

《腦與閱讀》作者斯坦尼斯拉斯·迪昂是法國著名教育神經科學家,這本書運用了大量的實證研究證據,雄辯地提出並論證了閱讀是“神經元再利用”的假說,讓人們從“神經-心理-教學”三位一體理解閱讀。

這不是一本很好讀的書,閱讀的起因是因爲孩子患有多動,但酷好讀書,讀書能讓他安靜,言行因此改善了一些,想從這本書中找到閱讀與大腦之間的關系。

孩子的思維、語言、行爲與同齡小孩差別很大,這導致他與同齡人很難溝通,又非要跟人交朋友,因此經常跟人打架,形成了極大的社交障礙。

曾經發生過一些特別離譜的事情,比如在家上網課期間撥打12345舉報學校,要求學校正常上課;偷偷用班主任的手機打110,舉報體育老師對同學太凶,結果派出所真的出警了;課間要求學生留在座位上,聽他講愛因斯坦相對論……

這讓人很頭疼,經常讓人哭笑不得:他爲什麽總能變著花樣搗亂,出乎大人意料之外?《腦與閱讀》給出了一種解讀:閱讀是首要的“心靈義肢”——在此基礎之上,一代代的原始文字才能適應我們靈長類的腦。

孩子提前裝上了無數“心靈義肢”,卻並不會正常地使用。麥克盧漢曾經說“計算機是人腦的延伸”,其實在計算機誕生的數千年以前,當人類開始閱讀的時候,人腦已經開始延伸了,這是今天的人與古代的人在思想行爲上差距如此之大的原因。

21世紀人類社會邁入了知識經濟時代,《腦與閱讀》認爲:知識經濟時代的閱讀能力就如同農業社會中的土地與工業社會中的人力一樣,具有非常重要的作用。

在過去閱讀被視爲個人修身養性的途徑,今天閱讀已經不是一件個人的事情了。按照這種說法,閱讀就是促進人類社會發展、提高人類智慧、增強國家競爭力的重要途徑。

1

主動閱讀:一個多動症小孩的“治愈”

姐姐四歲,弟弟兩歲的時候,晚上爲了讓他們快速入睡,等他們躺到床上後,我會給他們讀書。剛開始的時候,有什麽書就讀什麽,只要適合兒童。讀希利爾系列純屬偶然,因爲他們喜歡,就一直堅持下來。

姐姐和弟弟的房子中間有一道門,我搬一張矮凳,坐在門中間讀書,兩個孩子都聽得清楚。用了差不多快一年的時間,我跟他們一起讀完了《希利爾兒童世界曆史》《希利爾兒童世界地理》《希利爾兒童藝術史》……

剛開始的時候他們並沒有特別的反應,聽聽就睡著了,有催眠曲的效果。後來被裏面的內容吸引,開始提問題。主要是弟弟,兩三歲的他已經能夠吸收書裏的內容了。

弟弟四歲的時候,妻子買了一套DK大百科系列,十多本,大開本銅版彩印,每一本又大又重,弟弟剛開始的時候偶爾翻翻,不久以後就被書裏的內容吸引,沒事的時候經常翻閱。幾年下來,這些書都被他翻爛了,我用透明膠補了一次又一次。

據醫生診斷,弟弟有多動症,但閱讀能讓他安靜下來。幼兒園的時候他要麽在學校的各個教室亂竄,要麽在教室後面的角落裏,那裏有一個圖書角。對他而言,閱讀是一種比較好的治愈。

書上的很多內容他都能理解並記下來,我們完全沒有想到,一個小孩的記憶能力如此強大。隨便問一個城市,比如法國馬賽的經緯度、特産、氣候,他都能回答得“八九不離十”。他自己也很得意,自稱“侯度”。

今年弟弟已經上小學四年級了,因爲多動,基本不上課,跟幼兒園仿佛,還經常被提前接回家,但學習成績還算不錯,這應該跟他課外的閱讀量比較大有關。

一個突出的特點是他對自己感興趣的事情的學習能力特別強,特別能夠下功夫。比如編程,疫情期間他自學了Scratch編程,經常編個遊戲,讓家裏的人玩,常常讓人驚喜。

最近他又開始學習python編程。我大學的時候學過C+、BASIC語言、彙編,python編程對我來說都很有難度,學不下去。我要給他報個班,他死活不去,就要自學,我們也就由著他,他竟然真能學懂。

弟弟曾經編過一個切水果的遊戲,他跟姐姐都在上馬術課,他顯擺拿出來要別人玩,家長和小朋友都很驚奇,沒想到他編程玩得這麽溜。聽說純粹靠自學,更是驚訝。

2

鄉村夜讀:中國鄉村社會的“文脈”

2023年春節帶弟弟回家,按照農村的習俗帶他去我父親的墳前拜祭。這是他第一次到爺爺墳前拜祭,我對他說:雖然我不知道你爺爺長得什麽樣,但是他對我是很重要的人,他留下了很多書,這些書改變了我。

算算父親已經去世四十多年了,那時候我才兩歲多。因爲去世時沒有留下照片,所以至今也不知道他的長相。有人說大伯家有一張合影照片裏有他,我去找過幾次,最後也都沒有找到。可能真的永遠也找不到了。

父親留下的書多是識字的農民愛讀的演義小說,《楊家將》《說嶽傳》《樊梨花》《薛仁貴征西》《薛丁山征東》《金镖黃天霸》等等,也有《三國演義》《水浒傳》《西遊記》《紅樓夢》等,不下百本。

聽說父親小時候人挺聰明,學習也很好,但是成分不好。那時候上學實行推薦制,成分不好就沒有資格升學,他小學畢業後就沒能再上初中。跟那個時代的大多數農村少年一樣,他失學後就在生産隊幹農活了。

他閑書讀得多,集體幹活的時候,大家都聽他講故事解乏,所以人緣不錯。他心算能力很強,集體分糧,要先算出生産隊一季度的總産量,再根據按戶按人頭分配,他不用算盤紙筆,僅憑口算就能斤兩不差。他因此被群衆推選爲生産隊會計。

父親家裏兄弟姊妹多,成分又不好,娶媳婦本來應該很難。會計雖小,好歹也是個官,他竟然順利結婚生子了。後來母親跟我說:“要不是他能說會算,可能就沒有你了,所以你要好好讀書。只可惜他去世太早了。”我似懂非懂,點頭稱是。

父親留下的那些書陪我度過了孤獨的童年,放牛割草時偷放一本在背筐裏,或者夜裏點一盞煤油燈,一個人偷讀。閱讀的習慣讓我受益匪淺,小學畢業後同齡的孩子都打工去了,我卻要堅持讀書,這樣一直堅持到考進大學。

2006年跟著微軟(中國)去雲南香格裏拉考察微軟在那裏捐建的希望小學。在香格裏拉很多孩子很早就辍學了,女孩子13、14歲就結婚生子,男孩子給遊客牽馬,每天小費不菲。當地人覺得這樣的生活就很好,讀書完全沒有必要。

學生突然不來上學了,是老師們特別痛苦的事情。他們讓我們這些記者給小朋友們講講讀書的重要性。我講了自己的親身經曆,老師說講得很好。後來很長一段時間,我們都跟那裏的學生保持著書信往來,提供一些閱讀的建議,鼓勵他們讀書。

20世紀80年代每個村裏都有那麽一戶或幾戶人家,家裏藏著一些閑書,有些甚至是民國時代的版本,豎排繁體,紙張已經發黃,古色古香。家中有喜歡讀書的年輕人,拿出來跟其他人交換傳閱。

即使是在最動蕩的年月,村裏也總有那麽一些年輕人,傳閱這些書,幹活時講書裏的故事。綱常倫理、禮義廉恥就在這些故事中悄然流轉,如春風化雨,滋養了一代又一代人。“文脈”傳承,使中國鄉村治理臻于善治。

3

知識經濟:閱讀讓一個民族更有力量

《中國教育報》提供的數據顯示:我國目前的識字率超過95%,文盲率下降至2.67%。放眼全球,這也是一個了不起的成就,2023年8月卡洛斯·馬丁內斯在《21世紀的中國社會主義》寫到,美國的平均識字率爲79%,遠低于中國。

如何把識字率轉化爲一個人的能力、心智?只能靠閱讀。當每個人的能力,心智都提升的時候,一個民族的整體素質也就提高了。

現在很多年輕人幾乎是10分鍾就刷一次微博或微信,從中獲取有用的信息。微博和微信太過流行,會不會塑造出只能閱讀片段信息,只會使用網絡語言的下一代。這是今天我們擔心的問題。

當然網絡信息閱讀是一個全球化的現象,並不只是中國才有。但有閱讀習慣的人口比例在中國龐大的人口當中顯得尤其稀少。當下的中國缺少那種人獨處而不寂寞,與另一個自己,自己的靈魂對話的空間。

2003年,谷歌創始人拉裏·佩奇在斯坦福大學發表演講時說,“終結版本的搜索引擎就是像人一樣聰明的東西——甚至比人還要聰明”。20年過去了,搜索仍然不及人聰明,但大模型來了,未來的智能體有可能。

比人還聰明的互聯網帶來了一個可怕的結果,人變得越來越懶惰,越來越不願意讀書。這一點,20年前的拉裏·佩奇沒有講到,那時正值互聯網高歌猛進,互聯網被賦予了太多理想化的色彩。

盡管識字率高于美國,但我們人均讀書數量遠遠低于世界平均水平。據統計,我國人均讀書只有0.7本,美國、日本都是40本,以色列高達60本,俄羅斯55本,不愛讀書的韓國人也有7本。

盡管我們每年出版的圖書越來越多,但與40年前相比,現在的圖書平均印數要少得多,如今的圖書發行5000冊就算不錯了,上萬冊則是“暢銷”了。

《腦與閱讀》提出了一個關于“心理詞典”的概念,對應中文應該叫“心理字典”,“心理字典”是一個虛擬的字典,它記錄著我們看到過的每一個字。從國家的維度考察“心理字典”就是識字率,如何把“心理字典”變成有用的知識庫,唯有閱讀。

21世紀,人類社會邁入了知識經濟時代,從“心理字典”的緯度思考,知識經濟時代的閱讀能力就如同農業社會中的土地與工業社會中的人力一樣,具有非常重要的作用。

4

供需難題:數字技術填平“閱讀鴻溝”

毛姆說:閱讀是一座可以隨身攜帶的避難所。普通人面臨的難題是,這所“避難所”是有成本的,而且不低。成本至少有兩方面的含義,一是金錢成本,很多書價格不菲;二是時間成本,購書、讀書、選書的時間成本很高。

互聯網平台公司的普惠活動降低了閱讀的金錢成本,4月21日,第7季“多多讀書月”開啓,選品小組聯合各大出版社精選了1000本經典著作,通過億元級讀書基金疊加平台“百億補貼”頻道重點資源,直接補貼超500萬冊正版經典熱銷圖書。

拼多多是一個用戶超過8億的平台,全網收集分散的讀者需求,再形成規模化購買的能力。互聯網平台的補貼之所以從商業上可以持續,原因是“碎片需求規模化”的能力提升了效率,節約了成本。

有一個很古老的測驗——上一個世紀很流行的測驗——目的在于幫你找出對你最有意義的書目:如果你被警告將在一個無人荒島度過余生,或至少很長的一段時間,可以帶一些實際有用的物品到島上,還能帶十本書去,你會選哪十本?

吾生也有涯,而知也無涯,以有涯隨無涯,殆矣。網絡上有人做過統計,一個人要把現存所有的圖書讀完,需要50億年的時間,這恰好是太陽系剩下的生命。對閱讀個體而言,選書太重要了。

“多多讀書月”上有推薦書單,還能拼單互動,與書友們一起分享心儀的好書。很多人在拼多多上買書拼單,不僅選到了好書,還認識了一些趣味相投的朋友。

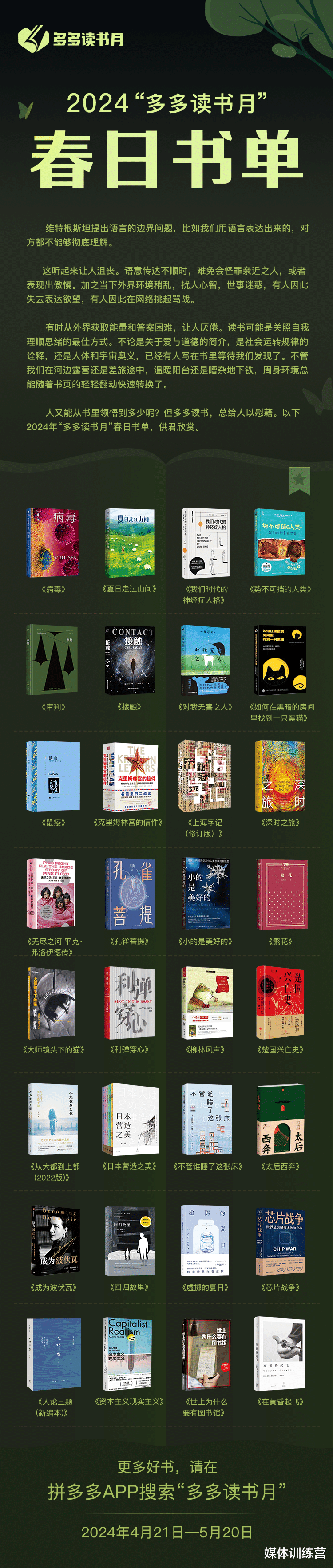

本季讀書月還爲廣大消費者選取了“春日書單”,其中包括國內外知名作家經典書目,比如加缪的《鼠疫》;從諾貝爾文學獎、茅盾文學獎、布克獎、普利策獎等獎項中遴選的圖書,比如卡夫卡的《審判》;因電視劇大火而熱賣的《繁花》;女性主義書籍《波伏娃傳》,以及《芯片戰爭》《人論三題》等社科哲學類圖書。

“讀書月的書單使我們選品小組從上萬本書中選的優質書單,我們還專門調研了文化界知名人士,爭取將經典而又有可讀性的優質書單帶給更多的拼多多消費者。”“多多讀書月”負責人表示。

豆瓣“買書如山倒,讀書如抽絲”(簡稱豆瓣山倒組)小組甚至蓋起拼書“萬層高樓”。其中,一個自首季“多多讀書月”便開始搭建的拼書樓,層高至今已超過300多屏,並且隨著每季讀書月的到來,重新活躍起來。

“買書如山倒,讀書如抽絲”小組有17年的曆史,是豆瓣曆史最悠久的小組之一,創建于2005年6月28日。這個小組有成員63萬,大家自稱是“書呆子”,小組的內容只跟書有關——只談買書和藏書。

閱讀有力量,互聯網賦能的閱讀更有力量,拼多多、豆瓣做的事情不一樣,背後推動的技術力量卻是一樣的,都是用互聯網技術填平閱讀鴻溝,讓愛書的有書讀,讀好書。