要建立防治校園欺淩的長效機制,就必須建立並發揮學生欺淩治理委員會的作用。

要建立防治校園欺淩的長效機制,就必須建立並發揮學生欺淩治理委員會的作用。

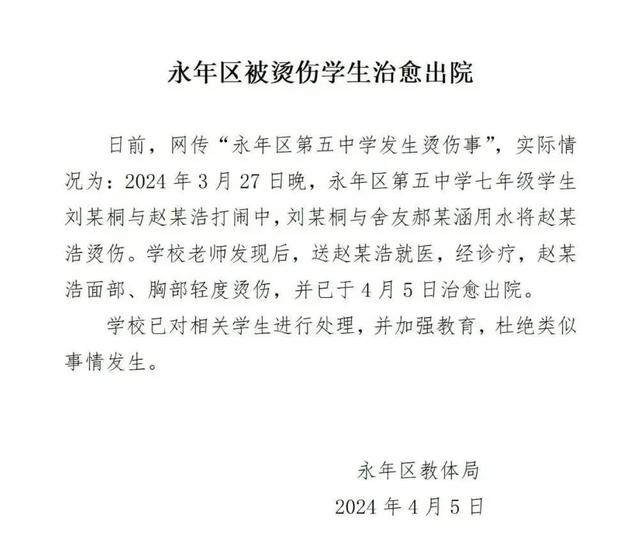

▲ 當地通報“初中生被同學灌開水”事件。圖/網絡截圖 文 | 熊丙奇

▲ 當地通報“初中生被同學灌開水”事件。圖/網絡截圖 文 | 熊丙奇 “初中生被同學灌開水”?4月5日,針對網傳河北邯鄲某中學男生遭同學欺淩,嘴裏被灌開水嚴重燙傷住院一事,永年區教體局發布了正式通報。

通報稱,該事件實際情況爲:3月27日晚,永年區第五中學七年級學生劉某桐與趙某浩打鬧中,劉某桐與舍友郝某涵用水將趙某浩燙傷。學校老師發現後,送趙某浩就醫,經診療,趙某浩面部、胸部輕度燙傷,並已于4月5日治愈出院。學校已對相關學生進行處理,並加強教育,杜絕類似事情發生。

與網傳“灌開水嚴重燙傷”不同,當地的通報是“打鬧中用水輕度燙傷”,而且沒有將此事件認定爲校園欺淩。對此,有網友質疑,這是對校園欺淩事件的淡化處理。

在我看來,清明節假期中,當地仍對此事及時發布了通報,表明對相關輿情的高度重視。但該事件是否屬于校園欺淩,不能由教育部門認定,而應由學校的學生欺淩治理委員會認定。要建立防治校園欺淩的長效機制,就必須建立並發揮學生欺淩治理委員會的作用。

現實裏,一些地方教育部門、學校會把發生校園欺淩視爲“家醜”,擔心曝光後會影響地方教育形象。但是,如果把校園欺淩認定爲同學間打鬧,不利于加強對學生的防欺淩教育,這樣的縱容甚至還會引發更嚴重的惡性案件。

爲此,早于2017年,教育部等十一部門就在《加強中小學生欺淩綜合治理方案》中明確,學生欺淩事件須依法依規處置,並強調“學校發現欺淩事件線索後,應當按照應急處置預案和處理流程對事件及時進行調查處理,由學校學生欺淩治理委員會對事件是否屬于學生欺淩行爲進行認定”。

2022年4月,教育部印發《全國依法治校示範校創建指南(中小學)》,再次明確提出,“建立學生欺淩防控工作機制,成立學生欺淩治理委員會”。

值得注意的是,2018年7月,河北省教育廳即公告要求,當年9月30日前,全省中小學均將成立學生欺淩治理委員會,明確學校相關崗位教職工特別是法制副校長或法制輔導員防治學生欺淩的工作職責和具體任務。

那麽,此次涉事中學成立學生欺淩治理委員會了嗎?針對此次事件,該委員會按照相關流程進行調查、認定了嗎?這些,當地教育部門的通報均未提及。

學生欺淩治理委員會的組成成員,包括校領導、教師代表、學生代表(如果是高中)、家長代表,以及教育專家、法律專家、心理專家等專業人士代表,不但具有廣泛代表性,更具有專業性。

學生欺淩治理委員會的代表性,可促使調查公開、透明,而專業性,則會讓調查處理,既依法治理校園問題,又保護未成年人的合法權利,也就無需擔心教育部門、校方會把校園欺淩事件淡化處理。

爲治理校園欺淩問題,我國已經出台了諸多文件、規定,但相關問題依舊高發。因此,尤其需要追問,各中小學按照教育部和各省教育廳的要求,成立學生欺淩治理委員會了嗎?這迫切需要教育督導部門的專門督察落實。

校園欺淩依舊高發,就是一種督促,各中小學都有必要成立學生欺淩治理委員會並發揮作用。畢竟,我們關心“初中生被同學灌開水”這樣的具體個案是否得到了公正處理,更關注是否有長效機制建設來治理、杜絕校園欺淩。

撰稿 / 熊丙奇(教育學者)

編輯 / 何睿

校對 / 劉軍

新京報評論,歡迎讀者朋友投稿。投稿郵箱:xjbpl2009@sina.com 評論選題須是機構媒體當天報道的新聞。來稿將擇優發表,有稿酬。 投稿請在郵件主題欄寫明文章標題,並在文末按照我們的發稿規範,附上作者署名、身份職業、身份證號碼、電話號碼以及銀行賬戶(包括戶名、開戶行支行名稱)等信息,如用筆名,則需要備注真實姓名,以便發表後支付稿酬。

認定輕傷