1972年,一艘英國的海神號潛艇的殘骸被發現,這艘自1931年以來沉睡海底的潛艇,其命運與國際政治的風雲變幻緊密相連,卻在長達四十年後被中國秘密打撈上岸,悄無聲息地揭開了曆史的一角。

這個消息直到2011年才被披露給公衆,英國首相卡梅倫以一種幾乎是命令的口吻公開要求:“還給我們。”

這一刻,世界的目光再次聚焦于這艘沉寂多年的潛艇和兩個國家之間的微妙關系上。

從1898年起,劉公島的命運被徹底改寫,成爲英國海軍在遠東的重要軍事據點。英國殖民者精心設計,將這座島嶼建設成了一座軍事要塞,不僅具備了防禦外敵的能力,同時也具備了對周邊海域進行有效控制的能力。

島上建立了多個軍事設施,包括炮台、兵營、倉庫等,確保了英國海軍在此能夠長期駐紮,並對附近海域實施軍事訓練和巡邏。劉公島地處黃海北部,東臨韓國,西接中國山東半島,其戰略位置十分重要。

島上天然良港,爲英國皇家海軍提供了一個理想的補給站和避風港。英國海軍的艦艇在此可以輕松補給燃料和物資,同時對船只進行必要的維修。此外,劉公島作爲英國海軍在遠東的重要基地,成爲了英國實施遠東政策和維護其海上霸權的重要支點。

英國海軍在劉公島的駐紮,使得該島成爲了一個國際性的軍事要地。英國不僅在島上部署了大量海軍人員,還引進了先進的軍事技術和武器裝備。英國皇家海軍的艦隊經常在附近海域進行各種軍事演習,以提高戰鬥力和應對突發情況的能力。

這些演習不僅包括艦艇間的戰術協同訓練,也涉及到新兵種、新武器的試驗和使用,如潛艇和航空兵力的配合等。

在1931年6月的一個清晨,英國海軍太平洋艦隊在黃海的浩瀚水域中整齊列陣,准備進行一次大規模的軍事演習。這次演習不僅是對艦隊協同作戰能力的一次全面檢驗,也是對新近服役裝備的實戰測試。

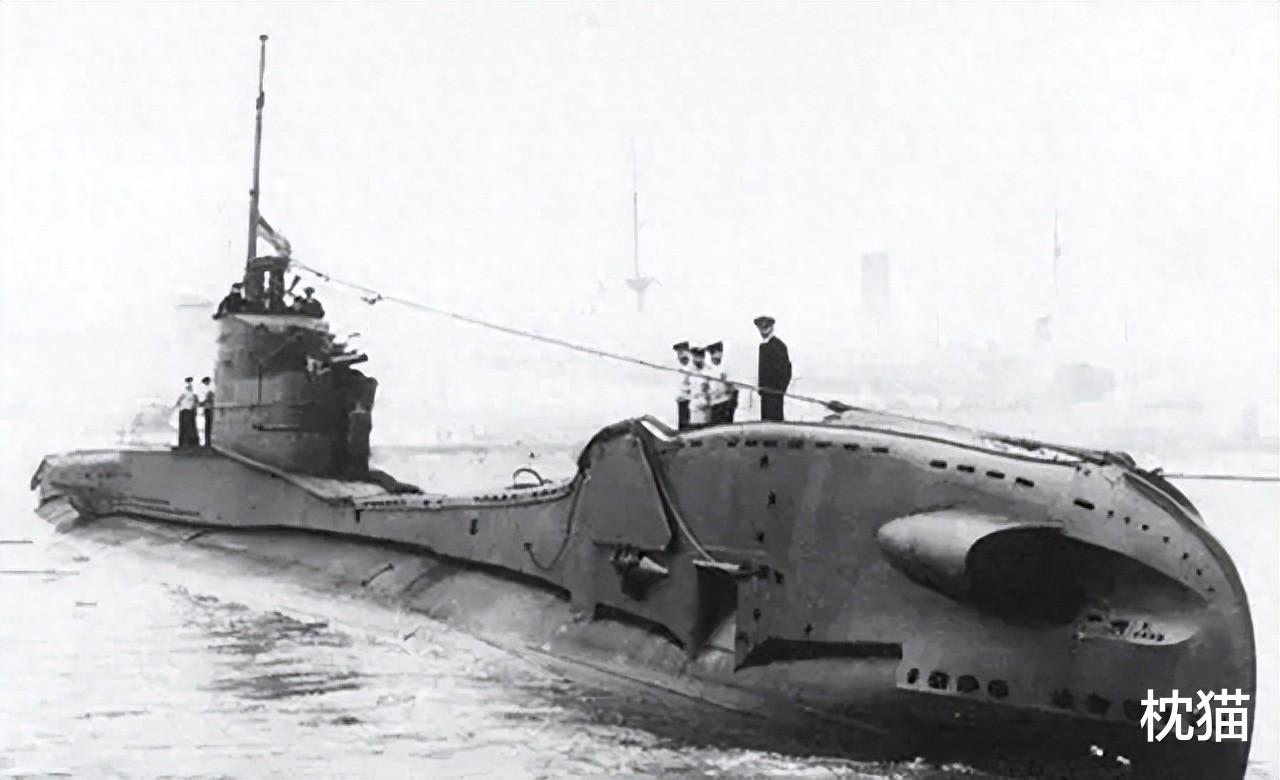

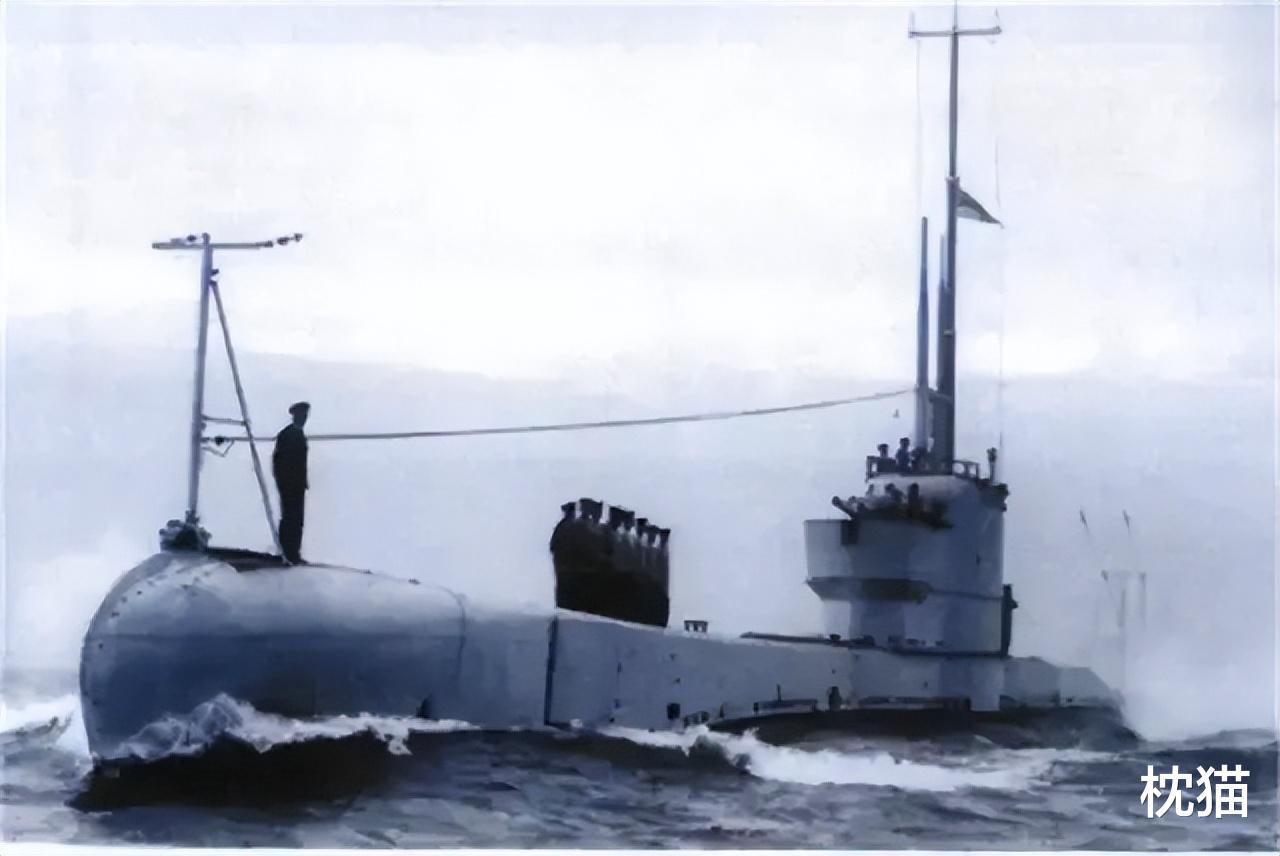

參與此次演習的,有來自遠東各地的英國海軍精銳力量,包括潛水母艦、航空母艦、數艘大型戰艦,以及最新加入的“海神號”潛艇。天空雖然略顯陰沉,但海面上的氣氛卻異常緊張,每一名船員都在爲即將開始的演習做著最後的准備。

“海神號”潛艇,作爲英國海軍新一代的潛艇之一,擁有當時世界上最先進的技術和武裝。它的參與,無疑是這次演習的一大亮點。隨著命令的下達,海神號悄然潛入海底,開始了它在演習中的任務。

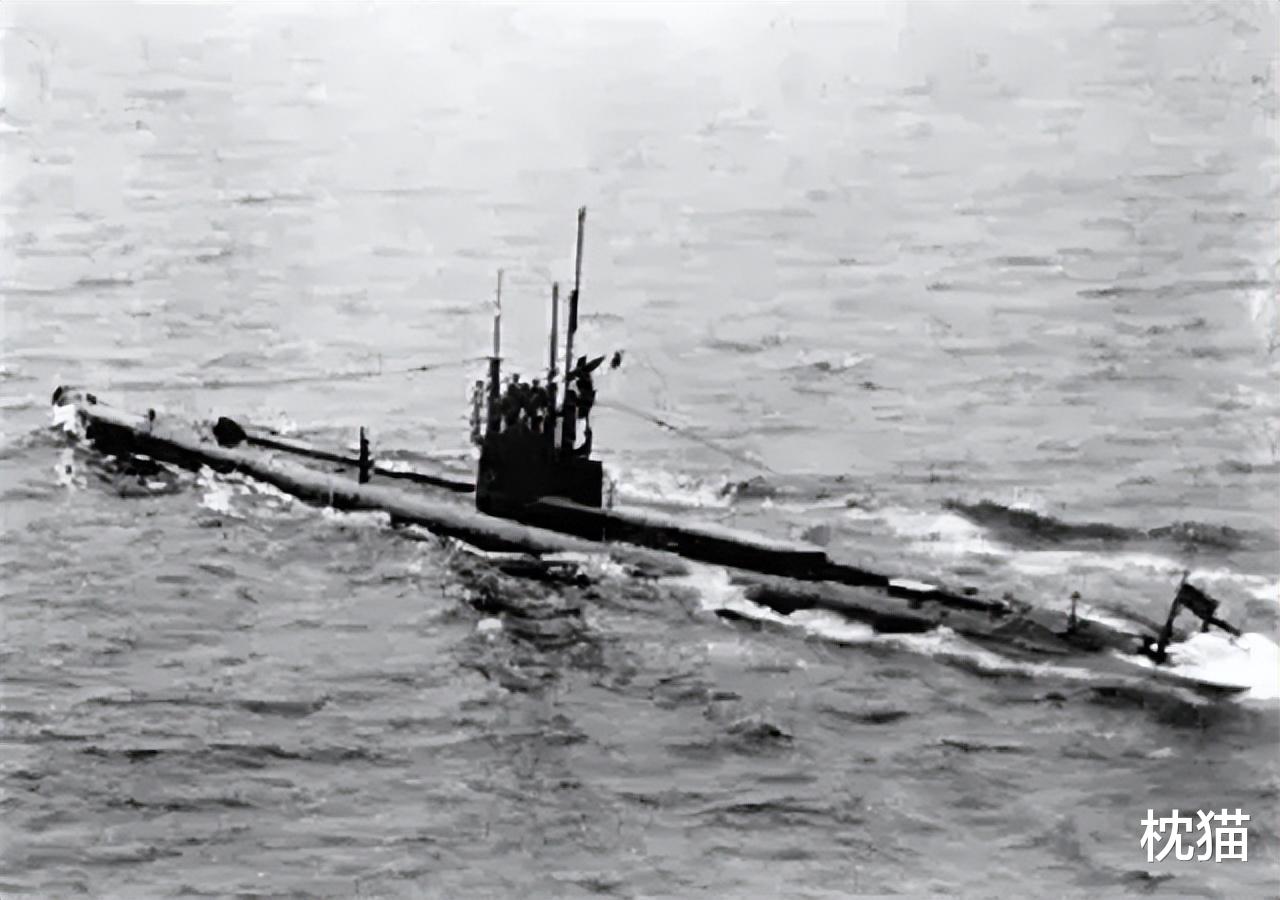

然而,就在這次演習中,一場突如其來的濃霧迅速覆蓋了黃海海域,能見度驟降,使得海面上的艦艇和潛艇的通信和定位都面臨巨大的挑戰。海神號在霧中航行,依靠著先進的導航設備和船員的經驗繼續執行任務。

然而,命運似乎並不站在它這邊。就在霧氣最爲濃重時,海神號因爲導航誤差,偏離了預定航線。與此同時,一艘載滿煤炭,正從山東沿海向南方航行的運煤船,也在這片霧中迷失了方向。兩艘船在幾乎零能見度的環境下,悲劇地在海面上相撞。

這場意外的沖擊,對于設計用于潛行和偷襲的海神號來說,是致命的。損傷嚴重的潛艇很快失去了浮力,開始緩緩沉向海底。

在海神號悲劇性的沉沒事件後,英國海軍迅速而又低調地處理了這起事故。在當時,盡管這起事故在技術和操作層面引起了內部的廣泛關注,英國海軍卻決定不對外公開詳細情況,以避免引發外界對其海軍實力和安全管理的質疑。

英國海軍內部進行了一系列的調查和評估,試圖從技術和操作兩個層面來分析事故的原因,希望通過這次教訓來防止未來類似的事件再次發生。

盡管海神號的技術裝備在當時屬于先進水平,但事故的發生還是暴露出了英國海軍在遠海操作中可能面臨的風險和挑戰,特別是在惡劣天氣條件下的航行安全問題。然而,面對沉沒的海神號,英國海軍最終決定放棄打撈。

這一決定並非輕率,而是基于一系列實際考量。首先,打撈作業的成本非常高昂。考慮到海神號沉沒的地點位于深海區域,且當時的打撈技術和設備有限,進行深海打撈作業所需的經濟投入和技術難度都極大。

其次,事發地點遠離英國本土,當地缺乏支持大型打撈作業的基礎設施和技術支持。此外,考慮到當時的國際政治環境和地區安全局勢,進行大規模的打撈作業還可能引起不必要的政治和軍事關注。

因此,海神號最終被留在了黃海的深處,隨著時間的推移,逐漸從人們的記憶中消失。盡管海神號曾是英國海軍的驕傲,它的失事對于英國海軍來說是一次沉痛的教訓,但隨著新的軍事技術的發展和海軍戰略的調整,海神號的故事最終被新的曆史篇章所覆蓋。

年複一年,海神號沉沒的海域重新恢複了往日的平靜。海浪不斷拍打著海面,太陽在這片海域上升起又落下,仿佛從未發生過那場令人唏噓的災難。而海神號就這樣靜靜地躺在海底,成爲了一段被遺忘的曆史。

除了少數知情的英國海軍官員和曆史學家,幾乎沒人記得這艘曾經英姿飒爽、馳騁海疆的潛艇。

在1972年的一個春日裏,上海海難救助打撈局做出了一個重大決定,那就是派遣一支專業的打撈隊伍前往山東煙台,其任務是打撈自1931年以來一直沉睡在黃海深處的海神號潛艇殘骸。

這項任務不僅是技術上的挑戰,也是對中國海難救助和打撈能力的一次重大考驗。隨著打撈隊的成立,顧先生等經驗豐富的工程師被選派參與此次行動,他們攜帶著當時最先進的水下搜索和打撈設備,踏上了尋找和打撈海神號的征程。

在煙台設立的救助站成爲了打撈行動的前進基地。在那裏,團隊成員們對海神號可能的位置進行了深入分析和研究,利用聲納探測、水下攝影以及曆史資料回溯等多種手段,最終確定了海神號的大致沉沒區域。

考慮到海神號的殘骸可能對周圍的漁業和航行安全構成威脅,這次打撈行動被賦予了更高的緊迫性。漁民們曾報告說,在某些天氣條件下,漁網經常會被未知的障礙物纏繞,而軍事用船也擔心在該區域航行時可能會遭遇潛在的危險。

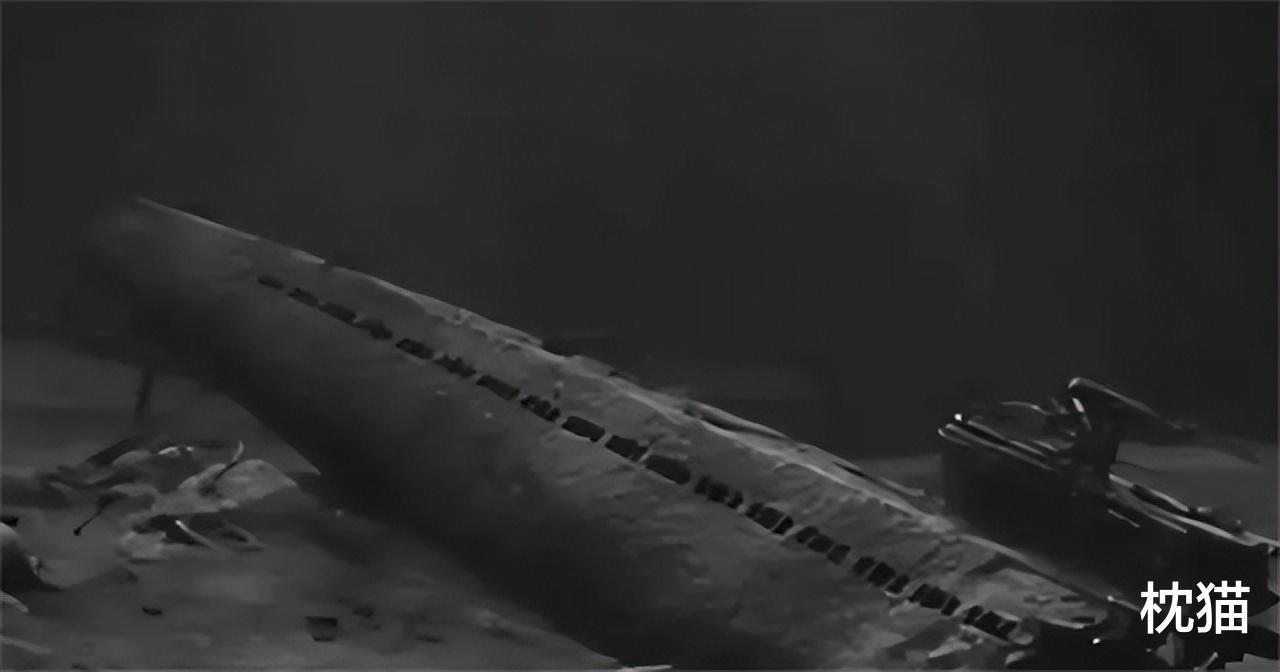

經過數周緊張而詳細的搜索,顧先生和他的團隊終于在黃海的一個較淺水域中發現了海神號的殘骸。隨後,團隊使用了一系列複雜的水下打撈設備,包括大型起重機和特制的打撈網,開始了實際的打撈作業。

這項作業面臨著極大的挑戰,包括複雜的海底地形、不穩定的海流以及殘骸本身的破損程度。每一步操作都必須精確到位,以確保打撈過程的安全和高效。在接下來的幾個月裏,打撈隊伍在艱苦的條件下持續工作,最終成功將海神號的主要殘骸打撈出水。

打撈上來的殘骸讓人震撼,那些經曆了四十年海底腐蝕的鋼鐵構件,講述著一段幾乎被遺忘的曆史。根據中國政府的指示,打撈上來的海神號殘骸被仔細拆解。

鋼鐵被送往附近的省份,供再利用,而那些可能還存在的彈藥和敏感裝備,則在嚴格的安全措施下原地銷毀,以確保不會對環境和人員安全構成威脅。

在2011年,隨著海神號打撈行動的消息被媒體廣泛報道,這一曆史事件再次引起了公衆的關注。在英國,這則新聞引發了強烈的反響,英國社會對于這艘屬于自己國家、沉沒于遙遠海域數十年的潛艇的命運展現出濃厚的興趣。

特別是,當得知這艘潛艇已被成功打撈並拆解時,英國各界的反應更是激烈。英國政府,尤其是時任首相的卡梅倫,對這一消息表示了強烈的不滿。在他看來,海神號作爲英國皇家海軍的財産,即使沉沒多年,其所有權仍然歸英國所有。

因此,他公開要求中國政府將海神號的殘骸歸還給英國,這一要求很快通過外交渠道正式傳達給了中國政府。然而,中國政府對于這一要求的回應是堅定且明確的拒絕。

中國政府的立場是,黃海海域屬于中國的領海範圍,海神號的殘骸位于中國的領海內,根據國際法,沉船打撈屬于沿海國的內政事務,不容外國幹預。中國政府強調,打撈海神號的行動是出于維護海上航行安全和環境保護的考慮,並非針對任何國家。

中國方面還表示,打撈行動已經完成,殘骸已被拆解並妥善處理,不存在所謂的“歸還”問題。這一立場的差異引發了一系列的外交爭議。英國政府認爲,海神號的殘骸具有重要的曆史和文化價值,應當被保存而非拆解。

而中國政府則堅持認爲,關于沉船的打撈和處理,應當遵循國際法和相關國際慣例,沿海國有權根據自己的法律和規定進行處理。盡管雙方就海神號的處理存在分歧,這一事件最終未能影響到中英兩國在其他領域的合作。

在經過一段時間的外交交流和媒體關注後,事件逐漸淡出了公衆視野。

參考資料:潛艇生活大揭秘[J].軍迷世界,2017,0(3):16-21