想要知道地球內部的結構,最簡單直接的方法當然就是從地球表面鑽孔,鑽到地球深處去實地勘測,但就目前的情況來看,這樣的方法是不可行的,因爲迄今爲止人類在地球上鑽得最深的孔也就是12公裏多一點,而地球的半徑卻有大約6371公裏,毫不誇張地講,如果將地球比作一個雞蛋,那人類現在連這個“雞蛋”的殼都沒有鑽穿。

既然如此,那我們應該怎麽去探索地球內部呢?一個可行的辦法就是利用地震波。

簡單來講,由于地球是一顆岩石行星,因此當地球上某些區域發生地震的時候,其産生的地震波就會在地球內部傳播,在這種情況下,我們就可以大量地監測和記錄地震波在地球內部傳播的具體情況,然後再結合相關的理論對其進行分析,就可以推測出地球內部的情況。

顯然而易見的是,我們收集的地震波數據越多,對地球內部的推測就越精確,所以在進入20世紀之後,人類就開始不斷地在全世界範圍內建立各式各樣地震波監測站,以擴大地震波數據的收集範圍和密度。

隨著相關技術的不斷發展,人類對地震波的測量靈敏度也越來越高,已知的地震波數據表明,地球上幾乎隨時都有地震發生,不過在這些地震之中,絕大部分都是非常輕微的,以至于我們幾乎感覺不到。這種非常輕微的地震就被稱爲“微地震”,而就是在這些“微地震”之中,科學家發現了“地球心跳”之謎。

這個謎團最初由哥倫比亞大學地球研究所的地質學家傑克·奧利弗發現,他在研究來自世界各地的地震波數據時,首次注意到有一種“微地震”極有規律,每26秒震動一次,並且一直在持續。

剛開始的時候,這個現象並沒有得到太多的關注,但在接下來的日子裏,人們驚訝地發現,這種有規律的“微地震”從未消失,更令人感到奇怪的是,它是全球性的,也就是說,世界各地的監測站點都能監測到這種“微地震”,于是這種現象就逐漸被重視起來,人們將其形象地稱爲“地球心跳”。

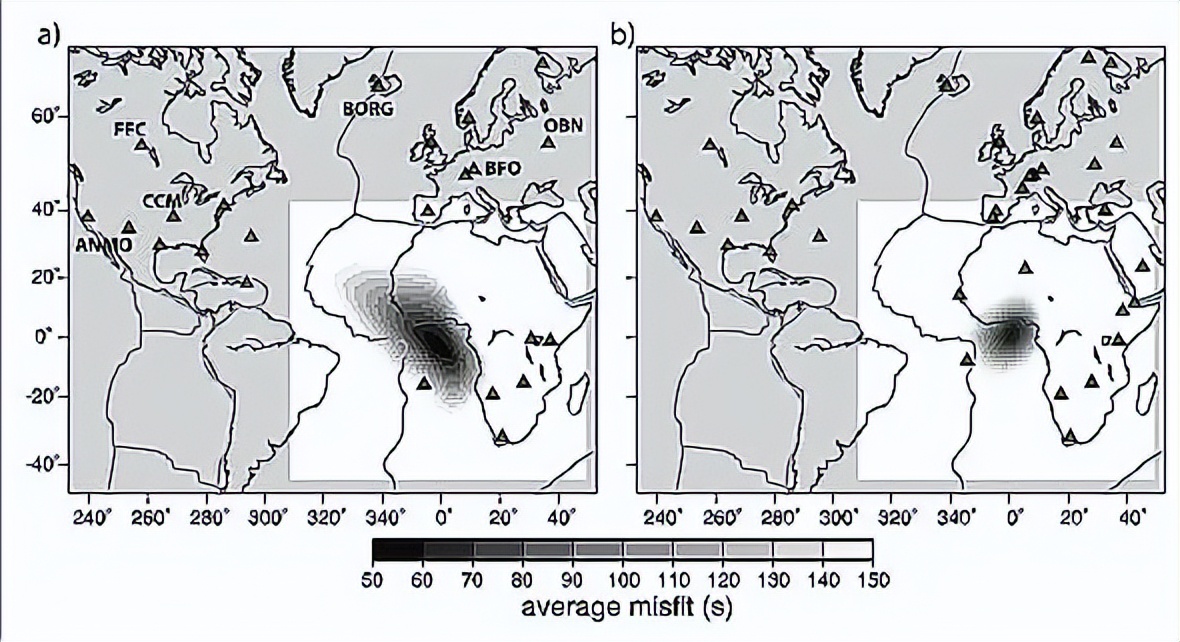

由于技術水平的限制,在21世紀之前,人們都只知道“地球心跳”的起源點大概位于南大西洋的某個區域,直到2006年,科學家才將其起源點的位置縮小到非洲西部的幾內亞灣附近(如下圖所示)。

直到現在,“地球心跳”仍然沒有停止,從發現之日開始,它已持續60多年。那麽,這種有規律的“微地震”到底是怎麽産生的呢?很遺憾,這個謎團至今無解。

在過去的研究中,人們對這種現象的産生機制提出了多種觀點,例如有觀點認爲,在特定的條件下(如海水的深度、海底和海岸的幾何形狀、構成物質等等),海洋中的波浪會有規律地撞擊大陸架並令其産生共振,進而産生有規律的地震波,也有觀點認爲,這種現象應該與該區域附近的火山運動有關。

還有一種觀點認爲,該區域的海底由富含水且處于壓力下的沉積層組成,由于尼日爾河一直在向這裏“輸入”更多的沉積物質,這會造成海底的沉積層所受到的壓力逐漸增加,這樣就會産生壓力差,而壓力差又會導致水在海床的裂縫中流動,就像在液壓泵中一樣,在這種情況下,當壓力積累到一定程度時,就會釋放一次,而這種壓力的積累和釋放,就可能會産生有規律的“微地震”。

盡管這些觀點看起來都有一定的道理,但實際上,無論是哪一種觀點,都無法解釋“地球心跳”的另一個奇怪的特點。

想象一下,假如我們敲擊一塊木板,那麽敲擊産生的振動就會以波的形式傳播到木板上各個位置,在這種情況下,如果利用精密儀器在不同位置對其進行測量,我們就會發現盡管整塊木板都在震動,但根據位置的不同,測量出的波形也會出現一定的變化。

同樣的道理,如果上述的任何一個觀點成立的話,那我們在地球上不同位置上所監測到的地震波,也會存在著一定的差異,然而實際情況卻是:無論是從地球上的哪個監測點的數據來看,這種每26秒震動一次的“微地震”的波形都沒有什麽區別。

(↑研究人員分別在北美,歐洲和非洲監測到的“地球心跳”)

那這種情況又應該如何解釋呢?令人遺憾的是,就目前的情況來看,我們無法對其進行合理的解釋,也正因爲如此,“地球心跳”至今仍然是一個未解之謎。期待在未來的研究中,科學家能夠揭開這個謎團。