▲新疆維吾爾自治區博物館展示的漢晉時期角弓。本文圖片均由作者提供

▲吉林渤海貞孝公主墓壁畫中的弓箭形象。

▲青海郭裏木墓地出土的吐蕃棺板畫複原圖。

弓箭發明于人類生産實踐活動中,並由狩獵工具逐步發展爲冷兵器時代重要的武器。中國的弓箭制作與使用有著悠久的曆史:原始社會後期,習射之風已在神州大地興起,西周時體系化的射箭禮儀已經出現;春秋戰國之後,弓箭的種類日益豐富、性能持續提高、承載的人文內涵不斷豐富。由此形成的射箭文化,是古代先民智慧、審美、創造力的結晶,也是各民族共同創造的優秀傳統文化。

在衆多弓箭類型裏,角弓獨具特點,體現了農耕文化與遊牧文化的碰撞與互鑒。

“角弓”一詞,最早見于《詩經》。《唐六典》曰:“今長弓以桑柘,步兵用之;角弓以筋角,騎兵用之。”這說明,角弓用筋、角制作,供騎兵使用。另據春秋時期的文獻《考工記》描述,角弓是一種由筋、角、木(竹)等材料通過生物膠黏合而成的複合弓,其名稱來源于其材料特性。一直以來,有許多人認爲,角弓是遊牧民族的專屬武器。但實際上,角弓可能最早誕生在農耕地區,或是早期各民族交流的産物。

最遲在春秋戰國時期,角弓在中原地區已經被使用。明代文獻《武備志》記載:“中國之利器,曰弓與弩。”秦漢“大一統”格局形成之後,隨著人口流動、族群雜居共處、物質與文化互通互鑒,角弓制作技術也爲各族人民共享,各地弓箭制造業快速發展。對于北方遊牧民族而言,遊牧經濟可以産出充足的筋、角、膠等,制作角弓的基礎材料充沛。同時,逐水草而居的生活方式,使得騎馬成爲他們的重要遷徙方式,角弓的便攜性更適應這種生活。《漢書·晁錯傳》有“欲立威者,始于折膠”之言,顔師古注引蘇林曰:“秋氣至,膠可折,弓弩可用,匈奴常以爲候而出軍。”可以看出,匈奴已經使用角弓作爲武器。

魏晉南北朝時期,角弓成爲與遊牧民族關系緊密的象征符號。《北史》記載,北齊神武帝高歡先後迎娶爾朱榮之女、柔然公主爲妃。這兩位來自邊疆的女子都有高超的射箭技藝,前者“引長弓斜射”,後者“引角弓仰射”,都一箭射中飛鳥。生活于北朝至唐初的經學家孔穎達在注釋角弓時,稱其爲當時北方各民族常用的器物。

到了唐代,角弓的制作技術、文化內涵、象征意義都發生了變化。

首先,在開放包容的時代氛圍中,角弓爲各民族普遍使用。《唐六典》記載,唐代弓制有四:“一曰長弓,二曰角弓,三曰稍弓,四曰格弓。”在對突厥、室韋、靺鞨等北方各民族的記載中,也都提到其兵器有角弓。

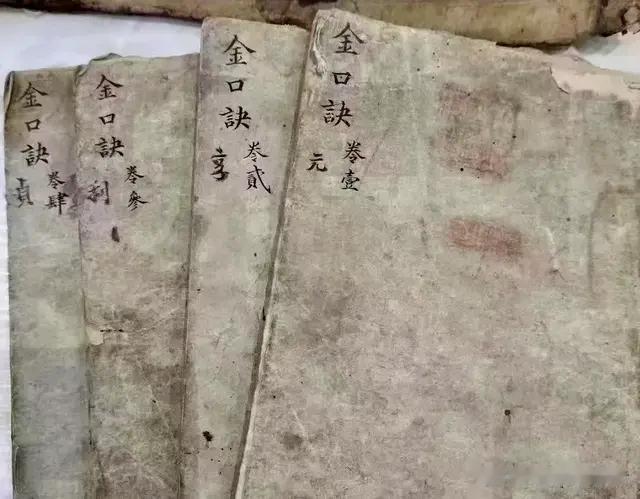

其次,隨著各民族交往交流交融的空前深入,角弓的制作技術與材料都實現了提升。從墓葬所出考古殘件及圖像資料可以窺見唐代角弓的形制。形態上,它長弰(shāo)短臂,有的弰頭部位略有反翹,部分弓骨弭消失。下弦呈反曲狀態,上弦後弓臂形變較爲劇烈,弓弰與弓臂長度相近,弓弦距離弓弝(bà)較近,與長弓相比尺寸較短。制作上,弓體爲筋、木、角三層疊合結構,弓幹主要采用搭接或通體狀態,以桑木、柘木爲主;筋使用牛筋、馬筋、鹿筋;角主要使用牛角或羊角;膠有魚膠、牛膠等;外裝多用大漆防護,也常以桦樹皮進行保護和裝飾。與最常見的長弓相比,角弓的主要優勢是能在縮短尺寸的同時釋放更大的威力,缺點在于制作工藝複雜、材料多、耗時長、造價昂貴。唐玄宗時期,隨著唐朝綜合國力和資源調配能力的提高,角弓成爲規定的騎兵裝備。研究發現,中原地區與突厥、吐蕃、回鹘、靺鞨、室韋、契丹等使用的角弓類型基本一致,均屬于長弰短臂。新疆突厥、回鹘墓葬出土的弓弭、弓弣,青海郭裏木墓地出土的吐蕃棺板畫,吉林渤海貞孝公主墓壁畫中的弓箭形象,都展現出唐朝時期各民族所用角弓形制的一致性。

再次,在“天下一家”的時代背景中,角弓及其使用者都得到唐朝詩人濃墨重彩地描寫。王維《觀獵》雲:“風勁角弓鳴,將軍獵渭城。”短短兩句詩,渲染出狩獵的氛圍。高適《雜曲歌辭·薊門行五首》雲:“紛紛獵秋草,相向角弓鳴。”縱馬持弓的幽州少年形象,躍然眼前。張祜《觀徐州李司空獵》雲:“背手抽金镞,翻身控角弓。萬人齊指處,一雁落寒空。”李司空拉弓搭箭、射中飛雁的姿態,被刻畫得栩栩如生。陳子昂《送別出塞》雲:“君爲白馬將,腰佩骍角弓。”由此亦可看出,角弓是武將的常備武器。岑參《白雪歌送武判官歸京》雲:“將軍角弓不得控,都護鐵衣冷難著。”唐朝戍邊將士不畏艱辛的報國情懷,令人贊歎。

角弓的外裝,見證了文化的互鑒。以桦樹皮包裹弓體的方式爲例,有學者指出,在古代,東北、內蒙古北部和新疆部分地區處于桦樹皮文化帶,唐及此前時期的鮮卑、突厥、室韋墓葬中曾發現大量桦樹皮用品。《陳書》中對胡將有“桦皮裝弓,兩端骨弭”的典型描述。桦樹皮本身富含較多油脂,防潮性能好,質地輕薄,包裹弓體十分合適,且有一定裝飾作用,此工藝後來被中原地區充分接納和吸收。

角弓作爲商品進行交換,是各民族物資交流的例證。唐代文獻《龍筋鳳髓判》記錄了中原地區與周邊少數民族地區的角弓貿易往來,其中《鴻胪寺中土蕃使人素知物情慕此處绫錦及弓箭等物請市未知可否》一文提到,吐蕃遣使至中原,想購買絲綢和弓箭帶回。史料描述的“彎弧六合,犀角麋筋”,正是指角弓。唐朝對此的態度是“宜其順性,勿阻番情”,順應其請求,讓他們將心儀之物帶回邊疆。

從角弓的産地來看,《新唐書·地理志》記載的土貢角弓的地方有夏州(今陝西靖邊一帶)、幽州(今京津冀一帶)等地,其位置均爲遊牧與農耕交界或者混合地帶。各民族在此雜居共生,既能接觸到中原地區先進的生産技術,又多尚武之風,重騎善射。以幽州爲例,這裏是唐朝邊防重鎮,也是各民族交往彙聚的中心。自漢代以來,“幽都筋角”久負盛名,有一種解釋爲這裏盛産優良的角弓材料。在唐人眼中,“幽州多騎射,結發重橫行”,各民族共同推動了角弓制造的進步與創新。

一張張角弓訴說著中華民族大家庭攜手共進的故事,折射出“六合同風”的繁榮景象,是各民族共同創造燦爛文化的縮影。(完)

作者單位/任志勝 廖靖靖 中央民族大學曆史文化學院

來源:中國民族報

弓在長期潮濕環境中容易開膠變形,秦軍當年在南方征戰,在梅雨季節大部分弓弩不能使用。