也許再過一百年,還是會有人記得“德先生”和“賽先生”。

今天,是五四運動的105周年,也是我國的第75個青年節。

就在今天,我還刷到了B站的一個非常火爆的視頻,不同于那一年五四青年節被群嘲的“後浪”,這一次B站可謂是非常有良心,把五四青年節和時下的互聯網流行串聯起來,從短視頻劇本編造到流量密碼,B站可謂是黑了一個遍。

在短視頻結尾,視頻突出了一個主題“落後,蒙昧就要挨打”;這很B站,但非常可惜的是,這不是五四精神的底色。

盡管這個視頻黑了民粹主義,黑了流量密碼,但還是沒有探究到五四精神的底色,即德先生和賽先生。

到今天一百年過去了,如今人們提到五四,它已經變成了反帝、反封建和愛國,這些和原先青年人所追求的“德先生”和“賽先生”的精神已經完全不同了。

時代在改變,五四是不是也應該改變?

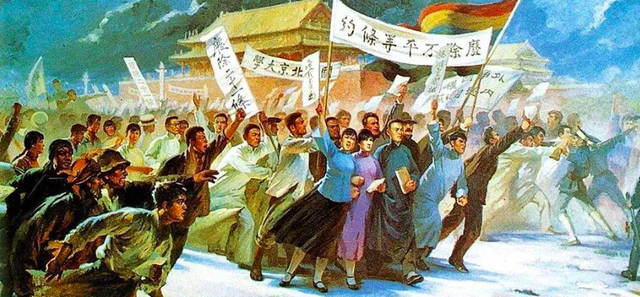

最早,五四運動爆發是因爲一戰結束後,列強召開巴黎和會,在會上決定把德國在山東的權益轉讓給日本,引起很多國人不滿。

于是學生走上街頭,認爲當時的北洋沒有足夠捍衛我國的利益,這的確是愛國,但它的含義又有所不同。

上世紀的知識分子先輩們關心國家安危,關心民族的未來走向,但到了今天,關心這些的知識分子們有了一個近乎貶義的詞彙,公知。

人們越來越聽不得批評和諷刺的話語,當然互聯網可能也在不斷強化這一點。在近乎完美的個性化算法面前,我們每個人都成爲了算法的奴隸,算法不停給你推薦你喜歡的人和事,卻也讓我們自己喪失了聽取不同意見的聲音。

甚至于,你連包容一下都做不到。

每個人,都成爲了信息繭房裏的奴隸。

差不多一百年前,陳獨秀創辦了《青年雜志》,次年更名爲《新青年》。這本雜志的編輯包括錢玄同、胡適、李大钊、魯迅等這些引領國人的思想走向現代化的不朽姓名。

那麽何謂現代化呢?

正是通過這本雜志,很多人熟悉了“德先生”和“賽先生”,而某種意義上,德先生和賽先生,就是現代化的標志之一。

陳獨秀在創刊詞《敬告青年》中提出了六點要求:自主的而非奴隸的、進步的而非保守的、進取的而非退隱的、世界的而非鎖國的、實利的而非虛文的、科學的而非想象的。

而這六點要求,對標今天的時代的氛圍,可以說陳獨秀的銳利洞穿了時代,一直到今天,依然能夠爲當下的年輕人提供世界觀。

而什麽是五四的精神呢?

在我看來,其實就是啓蒙。

一百年前,魯迅那個時代,識字的人只有20%,換句話說,那個時候4億人,識字的人口大概只有幾千萬,而那幾千萬人口裏面,90%的人不讀新文學,是讀鴛鴦蝴蝶派的,那都是鄉村秀才。

所以,盡管陳獨秀在當時開創了新青年雜志,大力弘揚新文學,但真正的受衆,充其量不過幾百萬,如果以人口來劃分,那也不過是總人口的1%、2%。

換句話說,站在當時的語境下,剩下的98%-99%的人,都是愚昧的,都是需要被啓蒙的。

而今天,我們的識字率基本上接近了100%,尤其是對我們的青年一代來說,但其中讀“新文學”的又有多少呢?

今天很多人活在互聯網的信息繭房裏,雖然總量不至于98%如此誇張,但憑我的主觀臆測,至少也有60%以上的人口需要被啓蒙。

而這,就是五四精神的核心。

人爲什麽需要被啓蒙?因爲人有偏見性,人有盲從性,這也就導致人是愚昧的、是無知的,所以需要被啓蒙。

到今天,五四過去了一百年,德先生和賽先生還需要繼續講,科學的精神是質疑一切,而不僅僅是強調科技創新,但現在已經有一些東西是不容置疑的了。

至于另一位“先生”,到今天還不能多講。

當然,五四運動不僅僅需要結合國內的時代背景,更需要結合當時整個世界的格局去代入思考。

因爲在那之前的一個世紀,我們都不是以和平的、溫和的方式進入世界,而是通過一系列戰爭強制性地、被動地進入世界,我們對外部世界的不適、委屈和別扭,一直沒有得到疏解、排解,隨著民族國家的逐漸形成,我們必定需要通過某一重大事件重新定義我們和世界的關系,重新思索我們進入世界,世界進入我們的意義。

而這背後,事實上就是何謂現代化的爭執以及對追求現代化的焦慮。

到今天,這一點也依然適用。

現代西方國家的現代化曆史也已經充分表明,如果沒有一個穩定、和諧的內部秩序,浮躁、空喊,不僅無濟于事,反而會阻礙我們的現代化進程。

五四精神的內核,不僅僅是德先生和賽先生這樣的廣義追求,更重要的青年自身的獨立和思考,這些意義對于我們今天這樣一個世界大國的現代化追求而言,依然至關重要。

end.

作者:羅sir,關心經濟、社會和我們這個世界的一切,好奇事物發展背後的邏輯,樂觀的悲觀主義者。