盡管約翰遜認爲美國必須直接出兵接手越南戰爭,但他在實施戰爭升級時,並不是毫無顧忌,隨心所欲,放手大打。

一場有限的戰爭他沒有向北越正式宣戰,他沒有要求國會爲戰爭增加稅收,他沒有征召後備役兵力。他之所以沒有采取這些措施,主要是因爲三個原因:第一,他擔心,如果他正式向北越宣戰,將國家置于戰爭狀態,會在國內引起越南政策大辯論,使得國會不能及時通過他的各項國內改革議案;第二,他知道,美國的歐洲盟國只希望美國在越南進行一場防禦性的有限戰爭;第三,他害怕美國在越南的過度戰爭升級會觸怒中國,引起中國參戰,重蹈朝鮮戰爭覆轍。

朝鮮戰爭初期,杜魯門政府因爲無視中國對美國發出的“不要越過三十八度線”的警告,一意孤行地要推翻北朝鮮金日成政權,導致中國軍隊“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江”,中美血拼朝鮮戰場。約翰遜對這一慘痛教訓記憶猶新,念念不忘。

1964年5月27日,約翰遜和參議院軍事委員會主席理查德・羅素圍繞越南問題進行電話談話。

兩人都害怕美國進攻北越會引起像朝鮮戰爭那樣的中美對抗。羅素說,如果我們大舉進軍北越,中國人會介入,我們將會陷入一場比朝鮮戰爭規模還大、結果還糟的戰爭。

約翰遜同意羅素的分析,指出如果美國進攻北越,把他們逼急了,中國人將幹涉。

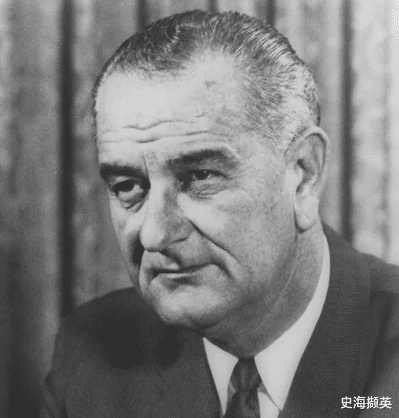

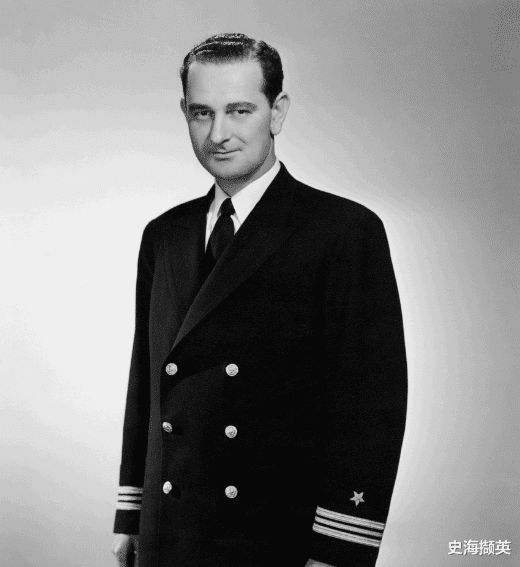

林登・貝恩斯・約翰遜

約翰遜告訴羅素,內閣中有些人(比如麥克納馬拉、臘斯克、邦迪)不同意他的觀點,不相信中國人會幹涉。

基于上述三個原因,特別是害怕中美交戰,約翰遜在主導越戰升級的過程中,嚴格控制美軍介入的規模和程度,親自挑選和審定美國轟炸北越的目標,經常否定軍方領導人的過激建議,不讓戰爭擴大到越南的鄰國,特別是中國。

有時,出于政治因素考慮,約翰遜還會臨時取消原定的轟炸目標。他在越南進行的是一場爲了達到有限目標的有限戰爭。

他的有限目標是:保衛南越政權,懲罰北越,阻止河內向越南南方輸送戰鬥人員和軍事裝備。他無意摧毀越南民主共和國,更害怕和中國交戰。

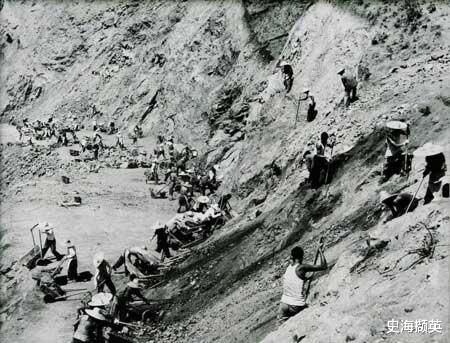

中國國內的備戰准備從1964年上半年開始,中國領導人就對約翰遜政府擴大在越南南方的軍事幹涉表現出極大的關切和擔憂。他們認爲,美國的行動對中國的國家安全構成極大的威脅。

毛澤東越來越關注國防工業和基礎工業,提出加強第三線建設,改善工業布局,准備打仗。所謂三線,是按地域劃分的。第一線是沿海地區,第二線是中部地區,第三線是後方地區,包括西南的雲南、貴州、四川,西北的陝西、甘肅、甯夏、青海。

5月27日,毛澤東主持召開了一次中共中央政治局常委擴大會議,專門研究第三線建設問題。他指出兩個“注意不夠”:一個是對第三線建設注意不夠,另一個是對基礎工業注意不夠。

“北部灣事件”發生後,周恩來總理和羅瑞卿總參謀長立即致電越南民主共和國胡志明主席、範文同總理和文進勇總參謀長,建議越方“查清情況,議好對策,以利行動”。

同時,中國政府鄭重聲明:“美國對越南民主共和國的侵犯,就是對中國的侵犯,中國人民絕不會坐視不救。”

根據毛澤東的指示,總參謀部作戰部起草了一個關于國家經濟建設如何防備敵人突然襲擊的報告。8月12日,毛澤東審閱並批准這個報告,要求精心研究,逐步實施。他還詢問國務院的專案小組是否已經成立並開始工作?

8月19日,李富春、薄一波、羅瑞卿三人聯名給黨中央、毛澤東寫出報告。

報告指出:一切新的建設項目,不在第一線,特別是十五個一百萬人口以上的大城市建設,第一線,特別是十五個一百萬人口以上的大城市的現有續建項目,除明後年即可完工投産見效的外,其余一律縮小規模,不再擴建;第一線的現有企業分一部分到三線、二線,能遷移的也應有計劃地有步驟地搬遷;不再新建大中型水庫;一線的全國重點高等院校和科研、設計機構,應有計劃地遷移到三線、二線去;一切新建項目都應該按照分散、靠山、隱蔽的方針,不得集中在某幾個城市或點。

李富春

報告還建議在國務院成立負責這項工作的專案小組,由李富春等十三人組成,李富春任組長,薄一波、羅瑞卿任副組長。毛澤東表示同意。

1965年初,鑒于美國在越南南方不斷增兵,中國加強戰備工作。

4月10日,中共中央總書記鄧小平將中央關于加強戰備工作的指示稿送交毛澤東審閱。

該指示稿說,美帝國主義正在越南采取擴大戰爭的步驟,直接侵犯越南民主共和國,嚴重地威脅了我國的安全。我們已經向全世界一再表明我們的嚴正立場:我們絕不能置之不理,我們隨時准備與越南人民一道共同戰鬥。我們還要准備對付美帝把戰火引到我們的國土上來。

中央認爲:在目前形勢下,應當加強備戰工作。在全黨縣委以上的幹部中,應當加強戰備思想,密切注意越南戰局的發展。要注意到敵人可能冒險。我們在思想上和工作上應該准備應付最嚴重的情況,准備對付美帝轟炸我國的軍事設施、工業基地、交通要地和大城市,以至在我們的國土上作戰。我們必須把情況設想的嚴重一些,把備戰工作做得充分一些,特別是在重要的軍事設施、工業基地、交通要地和大城市,要切實做好對付敵人空襲的准備。我們對小打、中打以至大打,都要有所准備。這樣,對我們只有好處,沒有什麽壞處。只要我們做好一切准備,無論出現什麽情況,我們就立于不敗之地。勝利是一定屬于我們的。

指示稿還對目前的具體備戰措施和各級領導需要注意的事項提出了要求。

4月13日,毛澤東在指示稿上批示:“已閱,同意。”第二天,中共中央將指示發至縣團級黨委。

中國領導人的態度中國一方面在國內加緊戰備,另一方面增加了對越南民主共和國的軍事援助。

與此同時,中國領導人還通過多種渠道和場合,向美國發出警告,表達中國對美國幹涉越南的嚴重關切。

1965年4月2日,周恩來請巴基斯坦總統阿尤布・汗向約翰遜總統轉達四點警告:(1)中國不會主動挑起對美國的戰爭;(2)中國人說話是算數的,那就是如果亞洲、非洲或世界上任何國家遭到以美國爲首的帝國主義的侵略,中國政府和人民是一定要給予支持和援助的。如果由于這種正義行動引起美國侵犯中國,我們將毫不猶豫地奮起反抗,戰鬥到底;(3)中國是作了准備的。如果美國把戰爭強加于中國,不論它來多少人,用什麽武器,包括原子武器在內,可以肯定地說,它將進得來,出不去;(4)戰爭打起來,就沒有界限。

後來,約翰遜政府由于不滿意阿尤布・汗對中國的友好態度,推遲了他訪問美國的計劃。結果,周恩來委托阿尤布・汗向美國傳遞的四點警告未能轉達。

周恩來

因此,1965年6月8日,周恩來又委托坦桑尼亞總統尼雷爾向美國轉達這四點警告。與此同時,外交部長陳毅于5月31日在北京約見英國駐華代辦霍普森,請他向美國轉達周恩來的四點警告。

美方很重視中國發出的訊息。國務院遠東事務助理國務卿威廉・邦迪在接到英國駐華代辦霍普森轉達的中方警告後,很快于6月5日向國務卿臘斯克作了彙報。邦迪說,中國外交部長已經向美國亮出底牌。如果美國對北越的攻擊只是限于空中轟炸,而不直接打擊中國,北京不會參戰;如果北京一旦參戰,它就會全力以赴打到底。邦迪還告訴臘斯克,他已經請英國方面轉告中國:美國收到中國的信息了。

不得不考慮的因素6月26日,麥克納馬拉在一份給約翰遜的備忘錄中,分析了中國和蘇聯可能會對美國在越南增加軍事介入的反應,擔心中蘇在北越爲擴大影響而展開的競爭會刺激北京增加對河內的援助。

麥克納馬拉指出,只要美國或南越軍隊不對北越發動地面進攻,只要美國或南越的飛機不轟炸和襲擊中國領土,中國很可能不會派正規地面部隊或飛機參戰。但是,蘇聯擴大對北越的支持可能會促使中國以志願軍的形式向北越派出地面部隊,以和蘇聯爭影響。

7月22日,約翰遜總統在和參謀長聯席會議的將軍們討論是否再向南越增兵10萬人時,明確表達了他對中國反應的擔心。他問:如果美國再向南越派10萬士兵,中國和蘇聯會不會介入?陸軍參謀長哈羅德・約翰遜將軍回答:不會。約翰遜總統反駁:當年朝鮮戰爭時麥克阿瑟將軍也認爲中國不會介入朝鮮。約翰遜將軍不以爲然地說,現在的情形和朝鮮戰爭時的情形不同。

林登・貝恩斯・約翰遜

約翰遜總統重申,美國不得不考慮中國向越南派兵參戰的可能。

很明顯,約翰遜總統很在意中國的態度,他用朝鮮戰爭中麥克阿瑟將軍忽視中國警告的教訓,來批評陸軍參謀長輕視中國的傾向。

約翰遜總統在實施“滾雷行動”時,小心挑選轟炸目標,一開始,只限于北越的南部,遠離中國邊境,以後逐級將轟炸目標向北部擴大。

1965年4月6日,約翰遜簽署命令,禁止美軍攻擊河內附近的米格19飛機機場,以免打死在那裏工作的中國顧問和技師。

4月8日,幾架執行轟炸北越橋梁任務的美國軍機進入海南島榆林上空,與中國海軍航空兵飛機遭遇,美國飛機向中國飛機發射空對空導彈。

事件中,一架美國飛機失蹤。中美戰機的沖突讓約翰遜總統非常緊張,他一天一夜沒合眼,十分關切事態的發展。他在4月8日半夜十二點零五分和次日淩晨三點五十五分,兩次打電話給國防部指揮中心,詢問失蹤飛機的下落和飛行員的情況。

林登・貝恩斯・約翰遜

約翰遜非常害怕由于對越戰升級操作不當而引起中美沖突。

總統的憂慮整個1965年上半年,越南這個“燙手的熱山芋”讓約翰遜經常寢食不安。

8月,美國參謀長聯席會議提出一個越南作戰方案,其中包括加強和擴大對北越的空中和海上打擊、進軍老撾和柬埔寨以阻止北越通過“胡志明小道”向南方遊擊隊運送武器裝備、用布雷的方式封鎖北越主要港口海防港、在泰國增兵以阻嚇中國等措施。

約翰遜拒絕采納這些建議,因爲他擔心這些行動會激怒中國,引起中美對抗。他還拒絕軍方提出的動員後備役和國民警衛隊、在國會通過對越宣戰、置國家于戰爭狀態、征戰爭稅等要求,他擔心這些行動會刺激中國。

約翰遜總統在制定越戰政策時,小心謹慎、瞻前顧後,密切關注中國的舉動和言論,重視中國領導人就越南局勢發出的警告。

中美領導人在處理越南戰爭升級的危機時,表現出很多相似性。一方面,雙方都堅決支持自己的盟友;另一方面,雙方都無意再打一次像朝鮮戰爭那樣的仗。因此,雙方都非常仔細地觀察對方的信息和舉動,都將對方的可能反應作爲自己決策時必須認真考慮的重要因素。

結果,盡管越南戰爭從1965年初開始就不斷升級,中美雙方也分別向各自的越南盟友提供了大量的人力和物力援助,但像朝鮮戰爭那樣的中美直接軍事交鋒並沒有在印支重演。

中美兩國之間在越戰初期通過特殊信息傳遞而避免直接軍事沖突的案例生動地表明:即使在兩個有著完全不同的意識形態並互相敵視的國家之間,仍然有可能通過有效溝通和對話,使得敵對雙方在抵制對方意識形態的前提下,在“不同對方交戰”這一問題底線上達成與對方妥協的共識。而這種妥協的實現,又必定會使雙方在彼此看法中産生一種對于對方“信守承諾”意願和能力的信心,從而爲未來雙邊關系從敵對轉向和解打下基礎。

擔心擴大越南戰爭會導致中美直接沖突的顧慮束縛了約翰遜總統在越南戰爭中的手腳。

中國的警告就好像在約翰遜周圍畫了一個圈,將他行動限制在圈內,使他感到非常尴尬。一方面,他感到他不能坐視北越消滅南越政權,因爲出現那種情況的話,美國在盟國心目中的信譽度將受到極大損害,美國的盟國將因此不再相信美國會信守對他們承擔的義務。另一方面,約翰遜又害怕,如果他讓軍方放手打擊北越的話,美國可能無限制地擴大戰爭,引發中美大戰。

軍方的複盤事後,美國軍方領導人對約翰遜總統在越戰中的表現非常不滿。他們抱怨,美國在越南打的是一場窩囊仗,因爲美國是一只手被綁在身後,只用另一只手和敵人交手,一只手打敵人的兩只手,難怪打不贏。他們責怪約翰遜沒有動員後備役兵力,使美軍人手不夠,在應對美國面臨的各種全球挑戰時,捉襟見肘。

他們批評白宮在決定越南政策時,縮手縮腳,怕這怕那,過多地讓杞人憂天的政治考慮幹擾軍事行動,過多地擔心中國的可能反應,過分地限制軍方在越南的行動,使軍方在越南不能全力以赴作戰,不能充分發揮美國的軍事優勢,不能爭取主動權,來打敗對手,贏得勝利。

他們認爲,中國對美國發出的警告純屬咋呼,中國國內問題成堆,和蘇聯又吵得一團糟,根本無暇顧及越南;美國根本不必擔心中國介入越南。

雖然約翰遜因爲越南戰爭的失敗而在國內大失民意,最後不得不忍痛放棄參加1968年的總統選舉,但他在指導美國幹涉越南時,小心謹慎不觸怒中國的作法,卻避免了美中之間有可能因爲越南沖突而發生的一場直接軍事對抗。

如果約翰遜在指揮美國在越南的戰爭升級時,無視曆史教訓,毫不顧及中國的反應,完全采納軍方的激烈建議,那麽,美國很可能在越南重蹈朝鮮戰爭的覆轍。

盡管約翰遜在指導越南戰爭升級時,做了很多錯誤的判斷和決定,但他在處理中國的可能反應時,卻表現出意外的冷靜和謹慎。

曆史往往會以出人意料的方式發展。約翰遜在越南的戰爭升級對他的中國政策産生了具有諷刺意味的效果。

約翰遜幹涉越南的最終目的是遏制共産主義勢力在東南亞的擴展,中國是一個主要遏制對象。但約翰遜又希望避免朝鮮戰爭悲劇重演,害怕再和中國兵戎相見,結果,他在增加對越南的軍事介入的同時,又向中國釋發善意,作出妥協舉動。

林登・貝恩斯・約翰遜

比如,從1965年8月開始,在約翰遜的直接推動下,美國政府在改善中美關系方面,作出了一些試探性的初步舉動:放寬對華旅行限制、在中美大使級談判中正式稱呼“中華人民共和國”、緩和對華言論的語氣等。令人遺憾的是,約翰遜政府的這些向中國釋放善意的舉動和試探,並沒有引起中國政府的積極回應。

當年參加中美大使級會談的中國代表王國權後來回憶:在他把美方在大使級會談中首次采用“中華人民共和國”字樣的情況報告給國內後,“沒有引起足夠重視和及時研究,我們錯過了一個及時推動中美關系的有利時機,不能不說是外交史上的一件憾事”。

由于約翰遜在實施越南戰爭升級的措施時,非常擔心與中國直接交戰,所以,他在密切關注北京的警告和信息傳遞的同時,又對美國對華的強硬政策作些調整,以達到向中國交出底牌的目的,即美國在越南的目標是有限的,行爲是有克制的;美國只是要懲罰北越,美國無意與中國開戰;美國不希望美中兩國領導人因爲誤解對方意圖和錯判形勢而陷入一場直接軍事沖突。