有時候也想不明白,教育孩子的方式有千千萬,有的父母爲什麽偏偏要選擇最傷人的那一種呢?

前幾天一對14歲雙胞胎女兒,因爲房間實在太亂上了熱搜。

亂到什麽程度呢?

進去根本無處下腳,當媽的只是看一眼就覺得血壓升高。

父親打也打了,罵也罵了,兩個孩子說什麽都不改。

想不出別的辦法,父親直接拍了個視頻,發到了孩子的同學群裏面。

目的也很簡單,想讓孩子找到自尊心、羞恥心,然後好好收拾屋子。

用吃瓜群衆的話說,羞恥心應該找到了,自尊心也碎一地了。

我也覺得,孩子的房間的確很亂,但這並不是父親向同學公開的理由。

想象一下,當同學們看到平常幹淨清爽的同學,家裏如此雜亂,會不會嘲笑她們是邋遢大王,又會不會經常以此來調侃她們。

最怕他們說出最傷人的一句:“你這麽邋遢,連你爸都看不下去了。”

如果是這樣,那孩子要如何自處呢?

這種讓孩子丟臉,試圖讓孩子知恥而後勇的方式,真的能起作用嗎?

讓孩子丟臉不是教育

堂哥初中時他爸當著全班同學扇了他一耳光,從此之後他就再也不去學校了。

本來成績不錯,但是他初中沒畢業,混到40多,到現在還天天在家打遊戲、啃老。

當衆讓孩子在同學面前出醜,這太丟人了。

初中時可能有喜歡的女生了,就算是沒有,當著全班的面這樣做,孩子以後還怎麽跟同學相處呢?只怕時時刻刻覺得自己矮人一頭。

曾在書中看過這樣的一個叛逆男孩。

作爲一個初中生,他上課給老師搗亂、下課打架,把學校的校規都犯了個遍,成了學校有名的問題男孩。

不管是老師們苦口婆心地勸導,還是當著全校的面點名批評,他都一副滿不在乎的樣子,吊兒郎當,然後繼續犯錯。

可直到心理醫生介入,所有人才明白,叛逆男孩的養成竟然只是一次公開的批評。

原來,男孩曾經出于義氣和其他班同學起了沖突,老師得知後沒了解事情經過,覺得是他在挑事,直接當著全班同學的面狠狠地罵了他一通。

男孩對心理醫生說:“當時感覺每個同學的目光都變成了一把刀子,在自己身上割來割去。”

少年人的倔強,就是明明已經丟了面子,還要假裝不在意。

于是他開始對老師的批評不爲所動,來掩飾自己害怕同學嘲笑的心虛,可裝著裝著,他就放棄了自尊,開始破罐子破摔。

畢竟,反正都已經這樣了,還能壞到哪去呢?

不管是父母還是老師,很多時候希望孩子先知道羞恥,再勇于改過,可問題是,羞恥這道坎真的很難邁過去。

成年人面對社死或者別人的調侃時,都會感到尴尬,何況是心智尚未成熟的孩子。

知乎上有這樣一個問題:小時候過年哪個場景讓你記憶深刻。

意外的是,高贊回答不是什麽溫馨時刻,而是自己被衆人嘲笑,揭短調侃。

女孩說,自己因爲多吃了一碗飯,本來有點緊的衣服一下子崩開,這個尴尬的意外也從此成爲了她的噩夢。

逢年過節,家人總是把這當作笑料反複提及,根本沒有人在意那個在角落難過得掉眼淚的她。

因爲媽媽只會無所謂地告訴她:“誰叫你不長腦子,淨長肚子的。”

漸漸地,親戚間所有的孩子也都知道了這件事,每次見面的時候,都會意有所指地來一句“今天少吃點飯吧”、“衣服寬松嗎”。

當自己的臉面一次次被踩進泥裏之後,她變得格外在意身材,哪怕今天的她已經獨立工作,不再是那個沒有話語權的小孩,也仍然不敢放松。

偶爾多吃一口飯,都會讓她自責不已,甚至選擇催吐來緩解自己的焦慮。

而這種不健康的方式,也讓她嚴重脫發、月經失調,備受困擾。

你看,讓孩子當衆出醜,根本不是一種教育,而是一種巨大的傷害。

因爲面子,從來不是對付孩子的工具,而是可以讓孩子成長的動力。

就像那個女兒房間雜亂的父親,想利用孩子的羞恥心,不妨用更委婉的方式。

周末邀請同學來家裏做客,兩個孩子又怎麽能讓同學看自己的笑話,一定會自願且主動地收拾房間。

然後老父親拍個照片,曬在群裏,再配上幾句彩虹屁,平時在家裏多鼓勵,孩子也更容易保持下去。

同樣是利用孩子的羞恥心,只不過區別在于,一個想讓孩子丟臉,一個想讓孩子長臉。

有人說,青春期的孩子比成年人更要面子。

深以爲然。

只因爲孩子的世界實在太小了,只有那幾件事,只有那一群人。

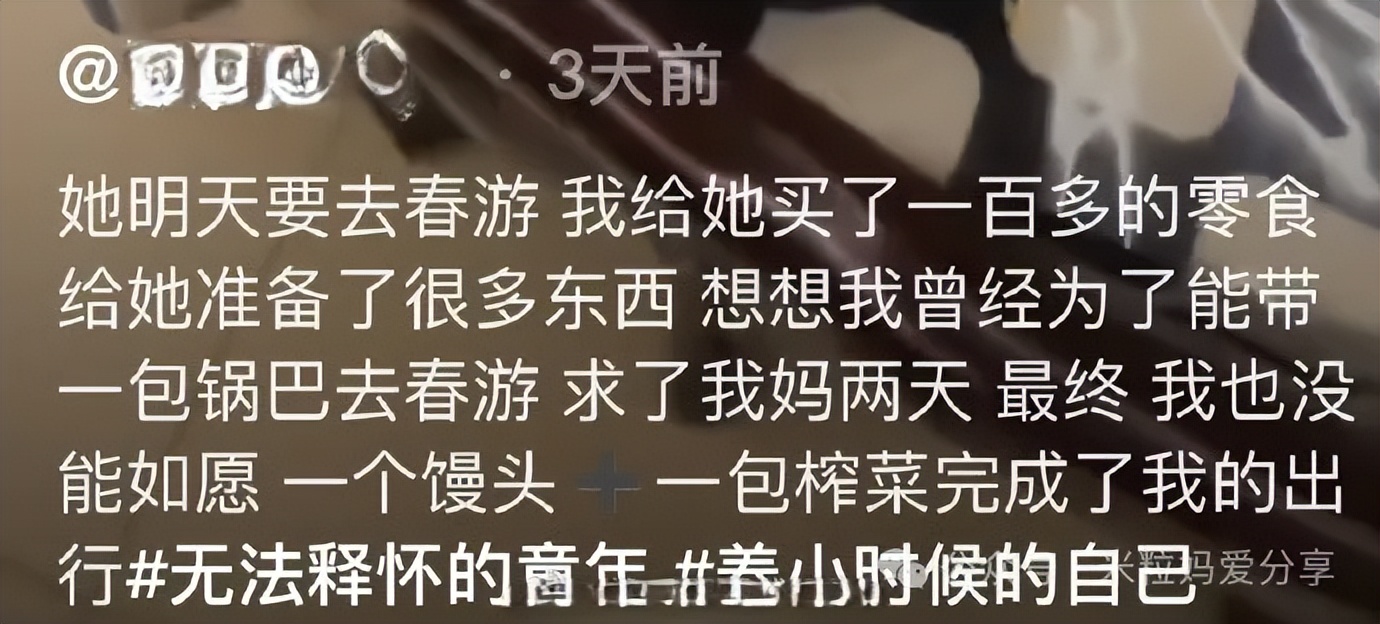

一位媽媽發視頻說,女兒明天要去春遊,給她買了一桌子的零食。

看起來明顯已經超過了一個孩子的分量,可她依然爲女兒准備了這麽多,不僅僅是擔心女兒不夠,更是因爲她想要彌補那個曾經的自己。

小時候,她爲了能帶一包鍋巴去春遊,足足求了媽媽兩天,用盡了各種小孩子能想到的辦法,都沒能如願。

于是最後,她只帶著一個饅頭和一包榨菜,完成了自己的春遊。

看著別的小朋友聚在一起吃零食,分享自己的快樂,她只能格格不入地默默坐在一旁。

因爲那種難堪實在太深刻,所以長大後會報複性地給自己買很多零食,甚至把這種虧欠的愛投射在女兒的身上。

有人可能覺得,不就是一包鍋巴嗎,沒有也可以和小夥伴一起聊天啊。

可孩子的世界不是那樣的。

特立獨行對大多數孩子來說,不是特別的獎賞,而是獨屬于自己的懲罰。

因此無法融入,也就變得孤獨。

想起紀錄片《零零後》中有這樣一幕。

周末時萌萌從姥姥家回來,准備去同學家一起玩。

當爸爸發話要先檢查作業,萌萌才想起自己把書包忘在姥姥家了。

這下爸爸也來火了,教訓萌萌只顧著玩,連自己的書包都不想著拿,還指望著姥姥送。

于是直接下令:

“自己的事情要自己解決,你自己想辦法吧!書包拿不回來,待會兒同學家也不要去,我給同學媽媽打電話,我們不去了。”

萌萌則據理力爭:“爲什麽什麽事情都得聽爸爸的。”

父女倆爭執不下,萌萌急得掉眼淚。

讓她著急難過的不僅僅是爸爸的怒吼,更是擔心自己會和同學失約。

很多人覺得,這至于嗎?

只想說,可太至于了。

不知道你有沒有發現,孩子對于約定總是比大人更加認真。

在他們眼中,承諾是非常嚴肅的事情,更是自己和朋友之間重要的鏈接,他們不願意做那個失信的人,更不願意讓對方得知自己受到了懲罰。

伊能靜曾經在節目上聊起一位朋友家的孩子。

她說,孩子如果做錯什麽事讓朋友不高興,朋友就會直接扣零用錢。

後來孩子偷偷向伊能靜吐槽:爸爸這樣做真的對我特別不好。

伊能靜一開始以爲只是小孩子沒錢買零食之類的,後來才知道,零用錢的作用不止于此。

零用錢對孩子來說也代表著社會交際,無關多少,而是要有。畢竟放學了總有想要和同學買瓶水,或者出去玩吃包薯片的時候。

于是一旦被扣零花錢,孩子就無形中失去了和朋友一起出門的機會。

最令他們難以接受的,其實並不是無法社交,而是所有朋友都會知道,“你犯錯了、被懲罰了”。

這下面子、裏子都沒了,自己也不好意思再和夥伴一起出門。

對父母來說,這只是一種處罰方式,對孩子來說,卻是丟臉的事。

要知道,“面子”是孩子世界中的社交貨幣,如果爲了懲罰而讓孩子沒面子,就等于切斷了孩子和外界交流的機會。

這時候,千萬不要用“誰會注意你啊”這種成人思維要求孩子不在意,因爲孩子世界的運轉規則與我們截然不同。

孩子只會覺得父母站著說話不腰疼罷了,然後關上心門,再也不願意多說一句話。

給孩子撐腰,他才能擡頭

父母可能確實無法理解孩子的世界,但我們可以試著順應他們的規則。

看過一個視頻,姐姐送弟弟上學,快走到學校門口,弟弟才想起來自己忘記帶語文書,急得小臉都皺到了一起。

姐姐安慰他沒事,讓他趕緊去上學,不然就遲到了。

可弟弟還是在門口磨磨蹭蹭,不敢進校門,姐姐一問才知道,他害怕被老師罵,在同學面前丟臉。

已經工作的姐姐一再強調“這都是小事”,可弟弟仍然一步三回頭,不敢去學校。

看到弟弟如此害怕,姐姐也沒有再強硬地要求他立刻進校門,而是告訴他:

“你先進去,我現在回家取,然後給你送過來。”

聽到姐姐這句話,弟弟一下子放了心,眼睛裏也重新迸發了光彩,蹦蹦跳跳地走進了校門。

等到放學回家,姐姐問他“沒事吧”,弟弟一臉輕松,“沒事,有人沒帶老師也沒罰他,我白害怕了。”

姐姐沒有責怪弟弟讓自己白跑了一趟,而是感慨,如果小時候也有這樣讓自己心安的人就好了。

弟弟的確幸運,在那一瞬間姐姐接住了他的情緒,成爲了他的後盾。

正因爲我們曾經也是那個忘戴紅領巾,就會很害怕的孩子,才更應該知道:

大人眼中那些不值一提的小事,很有可能就是孩子眼中天大的大事。

學校要舉辦成人禮儀式,可前一天晚上媽媽在熨燙的時候,不小心把女兒的禮服燙破了一個洞。

這下可給媽媽急壞了,天已經黑了,服裝店也都該下班了,上哪能找合適的衣服去。

這種時候,可能有些父母會告訴孩子:“這麽晚了,我上哪給你找去,將就著穿吧。”

可這位媽媽沒有,她和丈夫、女兒一起急急忙忙去各個服裝店找衣服,恨不得把整個城市都翻過來了,也沒找到合適的。

這時媽媽的好朋友提議婚紗店租禮服,又介紹了婚慶公司的工作人員。

媽媽帶著女兒立刻行動,好不容易試上了禮服,並且第二天漂漂亮亮地出現在成人禮上。

作爲母親,她從未有一刻感到不耐煩,或者因此産生抱怨,而是只想用盡全力讓女兒的成人禮不留遺憾。

我敢肯定,那個在成人禮上綻放光彩的女兒,也永遠會記得父母帶她滿城找禮服的那個晚上。

因爲她人生第一次華麗的禮服,已經見證了父母濃濃的愛。

這份底氣,會成爲她一生寶貴的力量,永遠也不會消散。

我一直覺得,養育孩子不僅僅是讓他吃飽穿暖,更需要重視的是心靈撫養。

所以,在孩子只擁有一個小小世界的時候,一定要重視他們的正向需要,爲他們“撐腰”。

孩子天生就能感知父母的付出,所以,當你願意爲他撐腰,他一定會用最好的面貌來展現自己,也回饋給你。

至于隱形的好處就更多了,親子關系不僅會更加緊密,孩子也會更加自信,無懼困難。

因爲他們知道,無論前路如何,身後總有父母。

點個“贊”,讓我們一起順應孩子世界的規則,陪他們慢慢探索成長的秘訣吧!