姗姗來遲的元朝科舉,雖然錄取人數極少,卻對中國産生了深遠影響

姗姗來遲的元朝科舉

中國古代的科舉制度可以追溯到隋唐時期,經過多朝發展,成爲曆代王朝遴選人才的主要渠道。然而,到了元朝這個外來王朝,科舉制度的實施卻出現了一些獨特的變化,不僅錄取人數大幅縮減,而且整個實施過程也與以往的模式有所不同。

這種被視爲"姗姗來遲"的元朝科舉制,雖然在數量上遠遠不及前代,但其對中國曆史的影響卻是深遠的。它不僅反映了元朝特殊的政治格局,也在一定程度上預示了後世科舉制度改革的方向。通過對這一獨特曆史事件的探究,我們或許能對中國曆代統治者選人用人的策略有更深入的了解。

關于元朝科舉制度的實施時間,曆史記載並不統一。有的史料記載,元世祖忽必烈即位後不久就下令恢複科舉,但直到元仁宗時期才真正開始全面實施;也有史料稱,直到元成吉思汗去世後,其子愛育八剌(尼爾洪)時期才首次設置太學和制舉人。無論如何,相比之前的唐宋兩朝,元朝科舉制的起步確實算是較晚的。

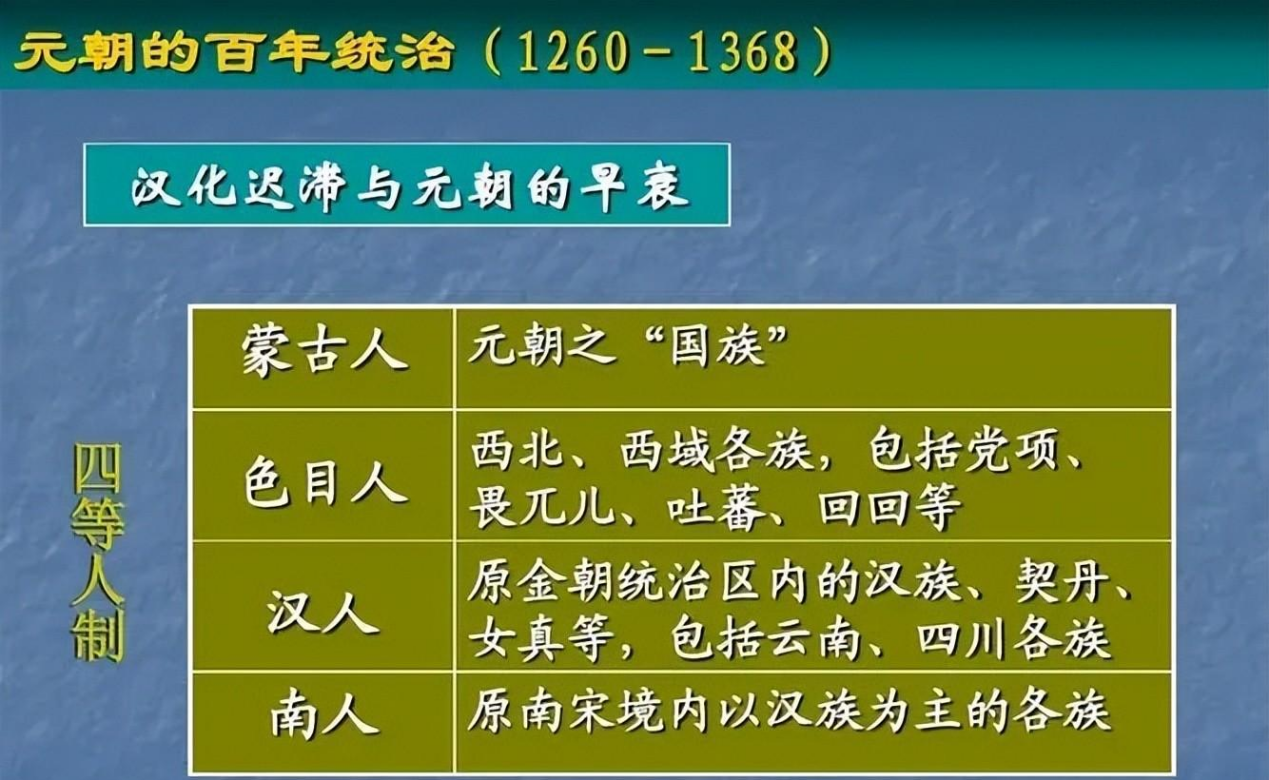

之所以會出現這種情況,與元朝本身的特點有關。作爲一個外來王朝,元朝建立之初並不完全信任漢人士大夫階層,而更傾向于利用自己的蒙古籍和色目人充任要職。這種情況一直持續到元仁宗時期,才逐步開始重視漢人士子的培養和錄用。

但即便如此,元朝科舉的錄取規模也遠遠小于曆代。不僅每年的錄取名額極少,連參加考試的人數也大不如前。根據史料記載,元朝首次科舉僅錄取了50人,此後幾次也都在150人左右,與唐宋時期高達數千人的錄取規模相比,差距是顯而易見的。

究其原因,主要有以下幾點:

首先,元朝統治者對于漢人出身的士大夫群體確實存有一定的戒心和警惕。他們擔心通過科舉這一渠道,大量漢人進入朝廷,可能會威脅到自身的統治地位。因此,在科舉制度的具體實施上,元朝往往會采取一些限制措施,如嚴格的身份審查、設置蒙古籍和色目人優先錄取等。

其次,元朝統治集團本身的理念也和前代王朝存在較大差異。他們更看重武功,而不如漢人統治者那般重視文治。因此,即便在實行科舉制度,元朝也往往更看重應試者的武術技能,而非僅憑文章學識。這在一定程度上影響了很多有文才的漢人應試者的錄取機會。

此外,元朝統治集團本身的內部矛盾也是個重要原因。不同的派系之間對于科舉制度的態度並不一致,這導致了政策的頻繁變化,影響了制度的穩定實施。有時甚至出現了一些科舉作弊的情況,如有地方官吏賄賂考官等。種種因素共同作用,使得元朝的科舉制度規模嚴重縮小。

但盡管元朝科舉錄取人數較少,它對于中國曆史的發展卻産生了深遠影響。首先,它在一定程度上改變了此前科舉考試的方式。元朝時期,除了常規的文章考試外,還增加了武藝和語言方面的測試內容,這些後來都成爲科舉考試的重要組成部分。這一變革爲更全面地評判應試者的素質奠定了基礎。

其次,元朝科舉制度的實施,也預示了後世科舉制度改革的方向。從某種程度上說,元朝科舉的縮小,折射出了王朝統治者對于這一制度的反思和調整。他們開始意識到,僅僅依靠科舉這一單一的選人機制,難以滿足日益複雜的政治和軍事需求。這爲後來明清時期科舉制的進一步改革奠定了思想基礎。

最後,元朝科舉制度的實施,也在一定程度上影響了社會階層的流動。由于其錄取規模的縮小,使得原本依靠科舉考試獲取官職晉升的渠道受到了限制。這就迫使一些有抱負的士子們尋求其他途徑,比如通過軍功或者經濟實力來實現政治地位的提升。這種新的社會流動模式,對後世社會結構的發展産生了一定影響。

總的來說,元朝科舉制度雖然實施時間晚、規模小,但對中國曆史的發展卻産生了深遠影響。它折射出了元朝統治集團特有的政治訴求,同時也預示了後世科舉制度改革的方向。通過對這一獨特曆史事件的探究,我們不僅能夠了解到中國科舉制度發展的脈絡,也能夠窺見不同王朝統治者選人用人的思路。這無疑爲我們理解中國曆代政治制度的演變提供了寶貴的曆史借鑒。