今天想跟大家聊聊發動九一八事變的日本陸軍裏面的一個神秘派系,而這個派系也是以後發動第二次世界大戰的主要人物。

在日本二十世紀初期,國家的總理大臣已經控制不住關東軍,關東軍自作主張發動了張作霖的刺殺事件,這時日本軍部的一個類似于共濟會的神秘派系也正式成立于這個時期,而這個派系的成員在短短的數年間,便占據了關東軍和陸軍中央的重要職位,其中許多人的名字都是惡名昭彰,中國人聽了更加咬牙切齒,今天就讓我們一起來了解一下,這些鬼子們的發迹史。

自從日本明治時代新式陸軍成立以來,日本的軍隊和政府內閣,分別被長州藩和薩摩藩的人才所主導,有些類似于中國魏晉時期的門閥世族。長州藩的代表人物包括山縣有朋、桂太郎和寺內正毅等人,他們後來都步入政界,成爲政府中權力實際掌握者。然而,長州的人才漸漸凋零,軍隊中的地位逐漸被來自岡山的宇垣一成所取代。宇垣一成逐漸建立起自己的勢力,他的支持者被稱爲宇垣閥。

另一方面,薩摩藩的初代代表人物是活躍于日俄戰爭的大山岩。然而,隨著薩摩的人才逐漸減少,來自九州島的軍人成爲新的派系,被稱爲九州島閥,代表人物包括真崎甚三郎、荒木貞夫和林銑十郎等人。

進入昭和時期,陸軍中央的重要職位主要被宇垣閥和九州島閥的人占據,其中宇垣閥占據了優勢地位。第一次世界大戰後,一批優秀的年輕人從軍校畢業,盡管他們能力非凡,被視爲精英,但只要他們不能討好當時控制著陸軍中央的宇垣閥,即使再高的能力也無法晉升。永田鐵山等一批年輕優秀軍人因此成立了二葉會,旨在改革陸軍陳舊僵化的人事體制,開始與宇垣閥對抗,而九州島閥成爲他們的盟友。

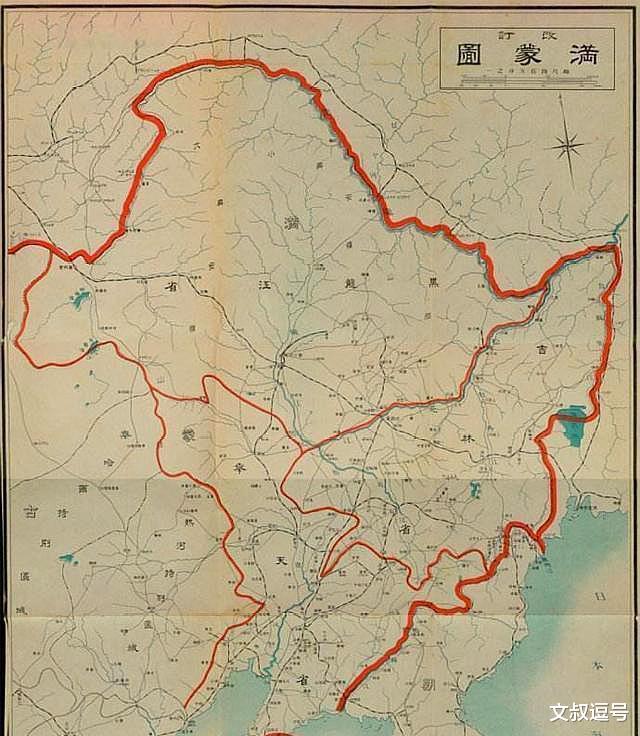

在二葉會成立後,另一群年輕軍人仿效他們,成立了木曜會,他們的研究重點是滿蒙問題,即滿洲和蒙古兩地。木曜會的主要成員包括鈴木貞一、石原莞爾以及東條英機等人。木曜會主張日本應在滿蒙地區確立完整的政治勢力,以確保日本在這些地區擁有軍事基地,同時獲取日本所需的資源。

永田鐵山是當時最有理想的年輕武官之一,也是最有能力的人之一。盡管他出生于長野,按理應難以在陸軍中獲得重要職位,但他在軍校表現出色,在陸軍士官學校和陸軍大學都取得了優異的成績。他曾被譽爲“永田之前沒有永田,永田之後也沒有永田”,顯示出軍中對他能力的高度認可,並將他視爲未來的陸軍大臣。

石原莞爾是另一位出色的年輕武官,來自山形縣的他被稱爲陸軍的異端兒,因爲他性格暴躁傲慢,但對軍事戰略有獨特的見解。他最著名的作品是《世界最終戰論》,在書中預言了日美兩國最終必將發生戰爭,並認爲爲了這場戰爭,日本需要占領滿蒙地區獲取資源。他的理論也轉化爲實踐,成爲後來九一八事變的核心人物。

1921年,時任瑞士公使館武官的永田鐵山與當時同樣在歐洲工作的岡村甯次和小畑敏四郎在德國的巴登巴登進行了會面,就當時的國際局勢和陸軍改革進行了深入探討。會面的次日,時任德國公使館武官的東條英機也加入了他們的討論。

這次會面達成了一致意見,認爲需要改革軍制和人事安排,同時推動軍隊現代化並確立國家總動員體制。這些參會者回到日本後,立即行動,成立了二葉會和木曜會,以實現他們在會面上達成的共識。因此,這次會面被認爲在日本近代史上具有重要意義,被稱爲巴登巴登密約。

永田鐵山、東條英機等年輕有爲的陸軍新希望紛紛同意,要爲日本確立國家總動員體制。那麽,什麽是國家總動員體制呢?他們在歐洲親眼目睹了第一次世界大戰,發現戰爭已經發生了根本性的變化。戰爭不再是單純的軍隊對抗,而是武器的對比,國家需要建造大量飛機和大炮來投入戰爭。

換句話說,技術先進、工業能力強、勞動力充足的國家將占據優勢地位。然而,作爲一個島國,日本缺乏資源,工業能力與西方國家相比較爲有限。因此,日本必須從外部領土,如滿洲和台灣,獲取資源,以實現國家總動員體制,防備西方國家的侵略。因此,有人提出了滿蒙是日本的生命線的說法。

由于二葉會和木曜會的成員有很多重疊,因此在1929年它們正式合並爲一夕會,並由永田鐵山主導。一夕會的三大目標是:刷新陸軍的人事以推進改革政策、解決滿蒙問題以及支持九州島閥的荒木貞夫、真崎甚三郎和林銑十郎對抗宇垣閥。

一夕會成立後,雖然成員未能進入陸軍中央,但卻掌握了實際執行軍事行動的職位,使其影響力日益增強。尤其值得注意的是,石原莞爾和板垣征四郎兩人成功登上了關東軍的作戰主任參謀和高級參謀之位,成爲一夕會在中國的代表,他們將成爲發動滿州事變的關鍵人物。

1931年9月18日晚上,在柳條湖附近,日本經營的滿洲鐵路突然發生了爆炸。這次爆炸規模很小,連隨後經過的火車都沒有受到影響,鐵路暢通無阻。與其說是要破壞鐵路,這次爆炸更像是爲了引起人們的注意。

正在附近演習的日本軍立即向關東軍報告了爆炸聲。在關東軍總部,板垣征四郎在高層的許可下立即決定進攻中華民國。他越權調動了在朝鮮的日本軍增援部隊,帶領著中國的精銳部隊,張學良在蔣介石不抵抗的指示下留在北京,暫不采取行動。次日,日本軍就占領了滿洲南部的所有主要城市。這就是九一八事變,而在日本被稱爲柳條湖事件。

這次爆炸事件充滿了疑點,但實際上是一夕會籌劃已久的行動。當時任關東軍參謀的石原莞爾在爆炸發生後向關東軍司令本莊系報告,並提出全面進攻滿州的計劃。剛上任兩個月的本莊系對這次爆炸事件的內幕一無所知,因此批准了石原莞爾的請求。柳條湖事件可謂一夕會的巨大成功。

事件發生後,接替濱口雄幸的若槻禮次郎總理宣布了不擴大事件的方針,並向昭和天皇呈報。日本軍對內閣的決定不滿,而當時的民意也因爲日中對立情緒和經濟狀況惡劣而傾向支持軍方。盡管日軍擅自跨越國境是死罪,但在軍方和民意的壓力下,若槻禮次郎只好屈服,承擔了事件中的軍事開支。

九一八事變發生後,蔣介石率領的民國軍正與中國共産黨進行內戰,因此他采取了不抵抗的態度。蔣介石寄希望于國際聯盟,向日本提出訴求。然而,國際聯盟不敢立即采取強硬行動,只能在日本的壓力下妥協,派出立頓調查團調查柳條湖事件即九一八事變的真相。

若槻內閣雖然發表了不擴大事件的宣言,但面對中華民國全國一致的抗日情緒,關東軍決定再次鎮壓中國的反日人民,目標直指反日情緒最強烈的上海。

關東軍參謀板垣征四郎下令,于1932年1月18日制造事端,受川島芳子指使的五名日本和尚與上海工人義勇軍發生沖突,即“五和尚事件”。隨後日本出動軍隊暴力鎮壓反抗,引發了第一次上海事變。日軍原以爲能輕易擊敗中國軍隊,但由于抗日情緒高漲,民國軍比日軍想象中更爲頑強。

最終,日本只能增派援軍擴大戰事。在歐美列強的施壓下,日本于1932年3月攻陷上海的軍事據點後,暫時停戰。此後,若槻禮次郎內閣面對軍方的不滿、民意和媒體的支持,急切尋求解決方案,但未能達成共識,最終只能解散內閣。根據憲政常規,下一任總理將由立憲政友會的犬養毅出任。

然而,犬養毅與日本軍部對華政策不一致,矛盾日趨激烈,最終被軍部刺殺。犬養毅的死亡被認爲日本政黨內閣制的分水嶺,其後的內閣在第二天倒台。

犬養毅的被刺殺是由軍部右翼分子所爲,這些人在審判中被認爲有“憂國之至情”,因此被輕判。數年後,有些人釋放後還在“僞滿洲國”擔任要職。

日本也在軍國主義的道路上開啓了自我毀滅之路。