國家最高科學技術獎,是中國科技界的最高榮譽。2000年由中華人民共和國國務院設立,是中國五個科學技術獎中最高等級的獎項,授予當代科學技術前沿取得重大突破的、在科學技術發展中有卓越建樹的、在科學技術探索中具有創新的科技工作者。

2000年設立以來,2004年國家最高科技獎第一次出現空缺,2015年第二次出現空缺。每年評選一次,每次不超過二名,意味著,選出二人、一人,或者空缺,都符合條例規定,遵循‘甯缺毋濫’的原則。自設立至今,共有35位科學家獲獎。由國家主席親自簽署、頒發榮譽證書、獎章及獎金。這些獲獎的科學家,不僅在數學、物理、化學、航天等領域取得了顯著成就,而且他們的研究創新對中國科技發展起到了重要的推動作用,爲國家的發展做出了重大貢獻。

科技強則國家強,科技代表一個國家的綜合實力,決定著一個民族和國家的未來與方向。“國家最高科技獎,就是時代最亮的星,是我們應該去弘揚的、去倡導的,也是我們最應該去追隨的真正明星、最應該致敬的國之棟梁!”馬剛說:

藝術當隨時代,時代誕生藝術家,這裏展示的35位國家最高科技獎獲得者,是藝術家馬剛的肖像創作,也是他繼“兩彈一星”科學家肖像、共和國勳章獲得者肖像、國家航天英雄航天員肖像等之後的又一個肖像系列主題創作。

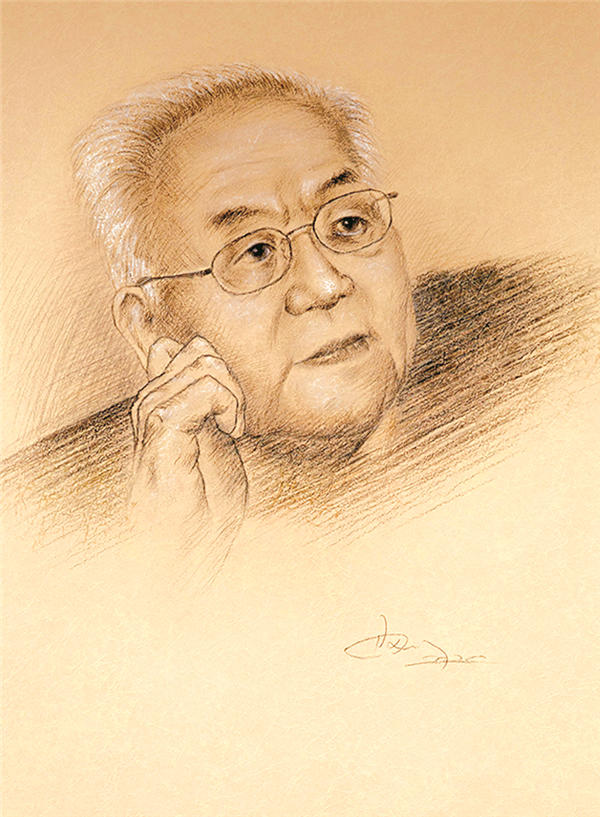

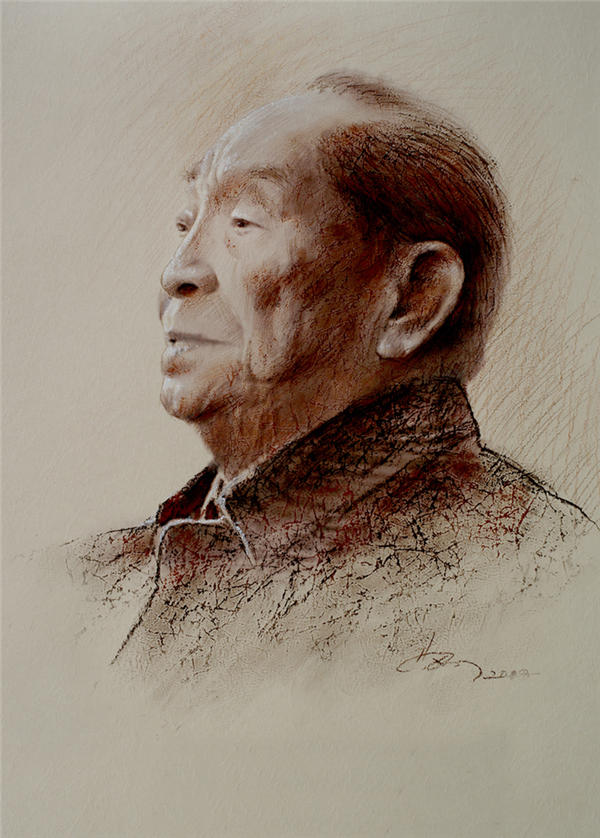

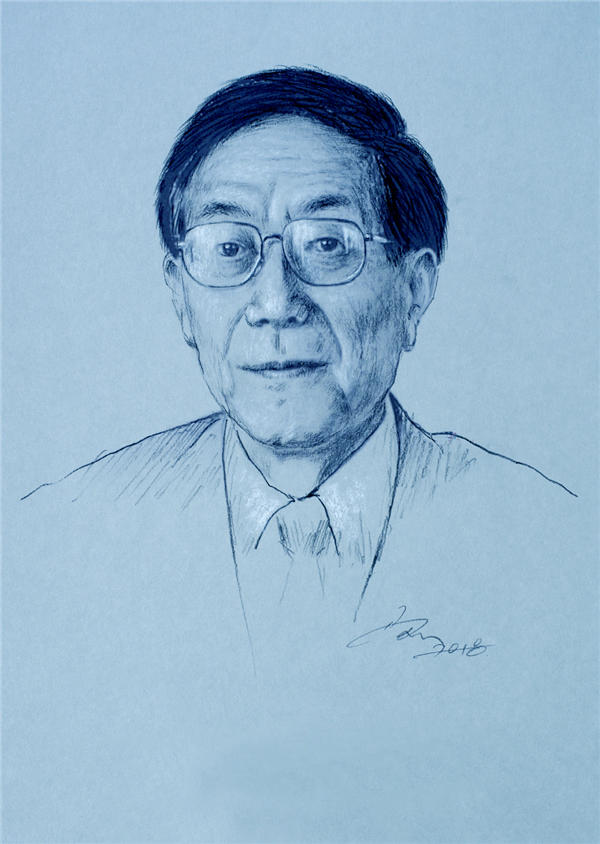

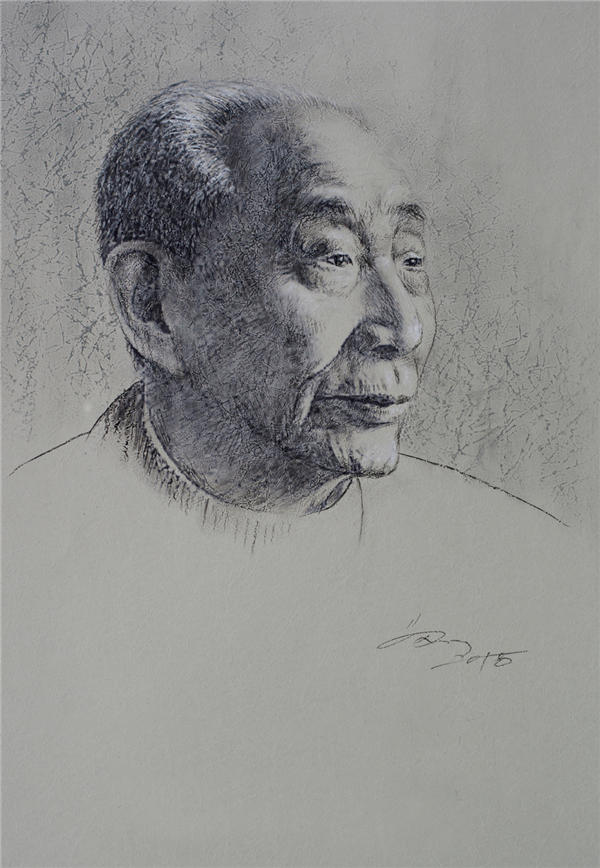

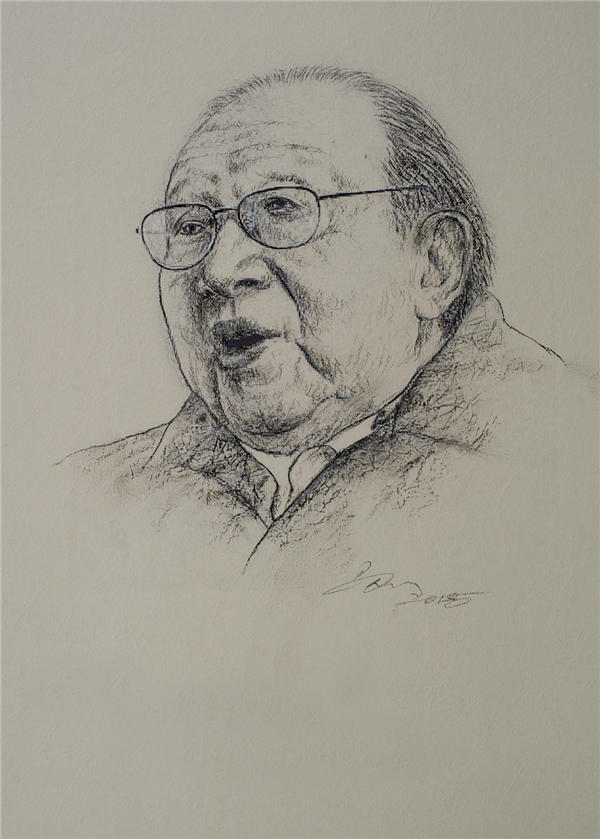

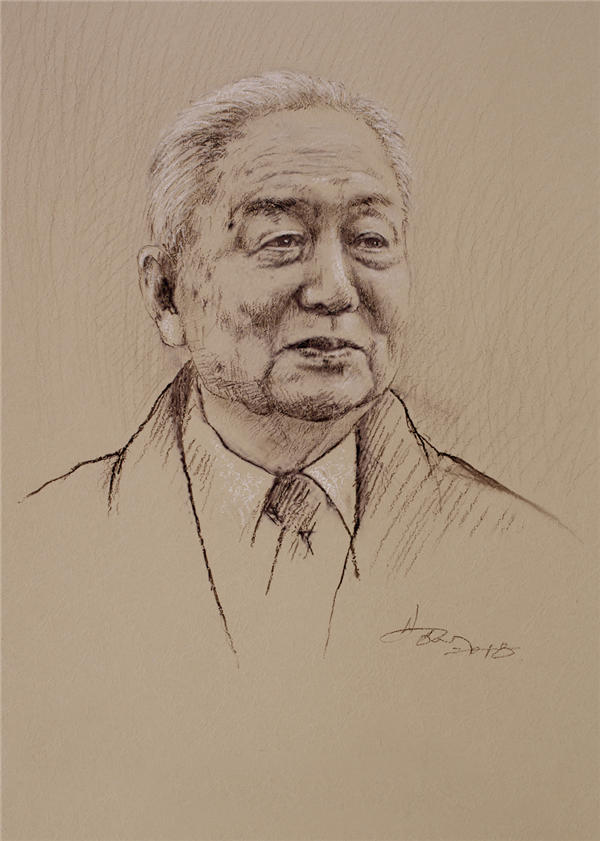

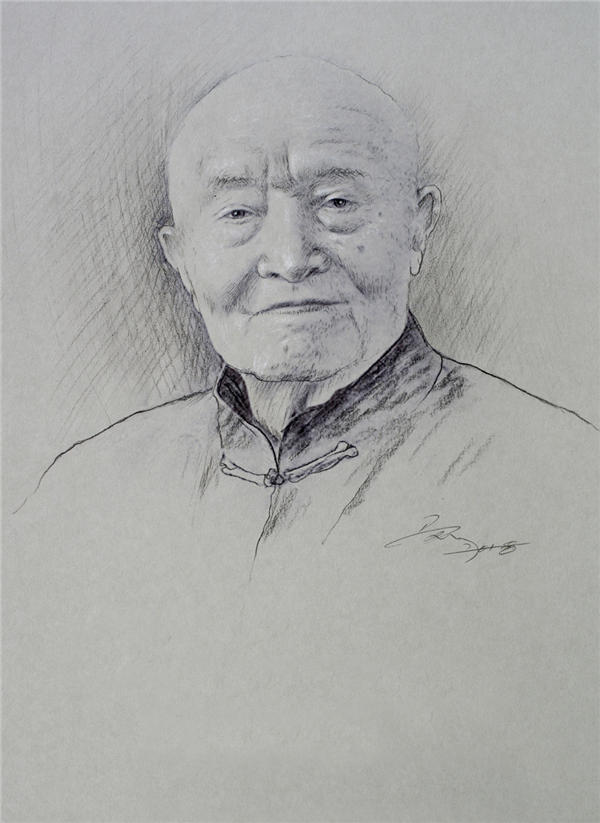

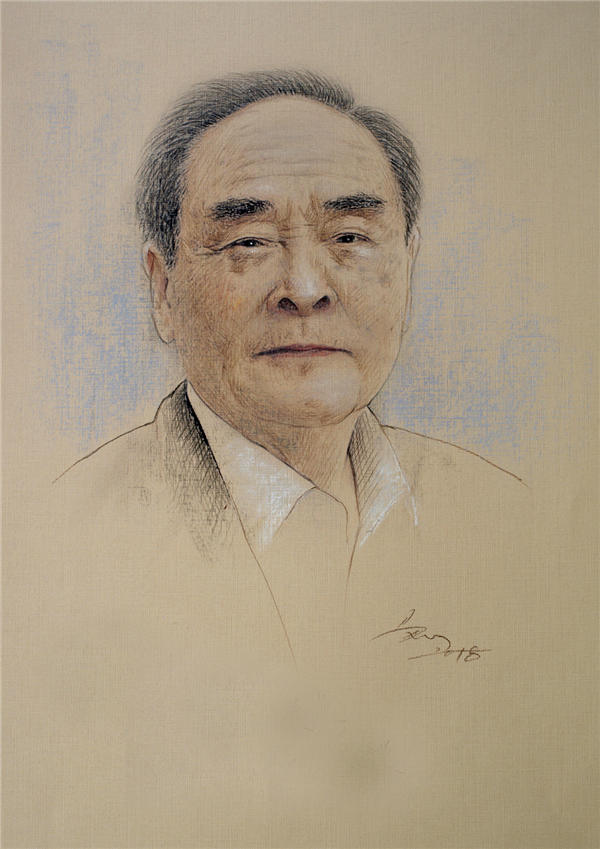

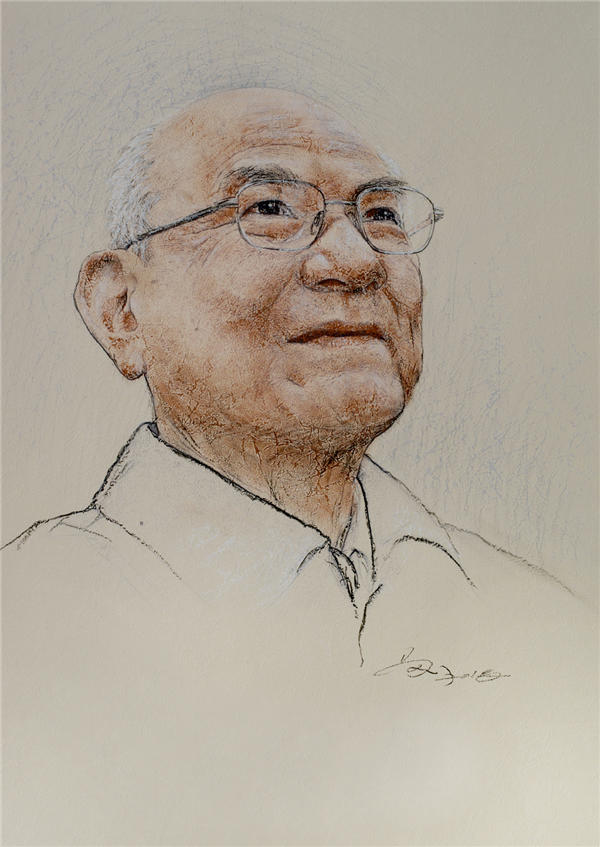

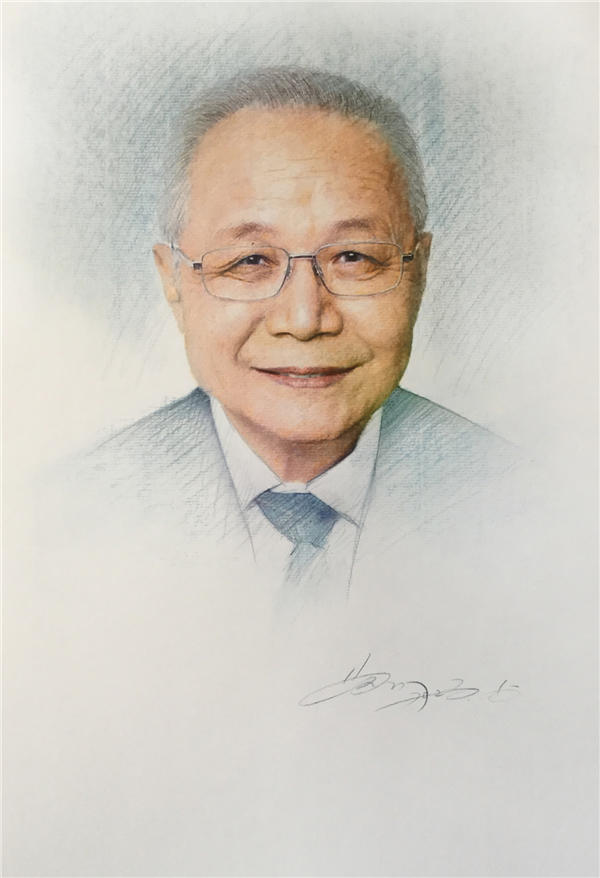

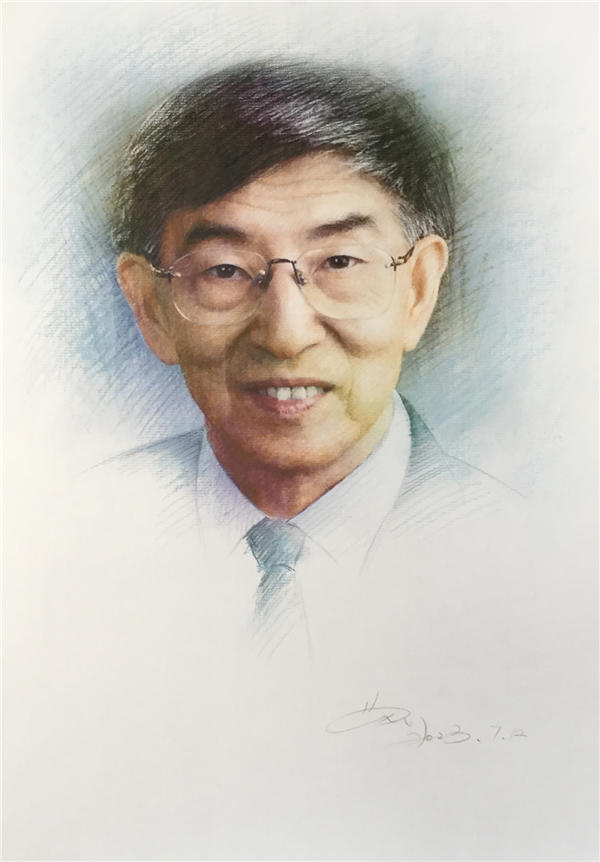

2000年度國家最高科學技術獎獲獎人:吳文俊、袁隆平

素描淡彩 35-50cm 2016年

吳文俊,男,1919年5月出生于上海,1940年畢業于上海交通大學數學系。2017年5月7日逝世。

1946年赴法國Strassbourg大學留學,獲博士學位。1957年被選爲中國科學院學部委員(院士)。1990年被第三世界科學院選爲院士。1952年至1979年任中國科學院數學所副所長、研究員。1979年至現在任中國科學院系統科學研究所副所長、名譽所長、研究員。

吳文俊院士是著名的數學家,他的研究工作涉及到數學的諸多領域。在多年的研究中取得了豐碩成果。其主要成就表現在拓撲學和數學機械化兩個領域。他爲拓撲學做了奠基性的工作。他的示性類和示嵌類研究被國際數學界稱爲“吳公式”,“吳示性類”,“吳示嵌類”,至今仍被國際同行廣泛引用,影響深遠,享譽世界。

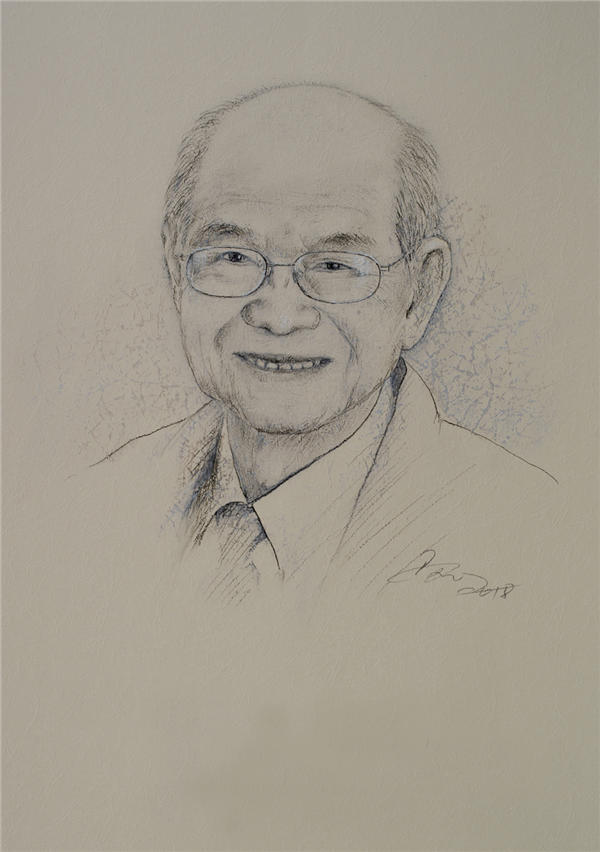

素描淡彩 35-50cm 2018年

袁隆平,男,1930年9月出生于北京,1953年畢業于西南農學院農學系。畢業後,一直從事農業教育及雜交水稻研究。

1980-1981年赴美任國際水稻研究所技術指導。1982年任全國雜交水稻專家顧問組副組長。1991年受聘聯合國糧農組織國際首席顧問。1995年被選爲中國工程院院士。1971年至今任湖南農業科學院研究員,並任湖南省政協副主席、全國政協常委、國家雜交水稻工程技術研究中心主任。

袁隆平院士是世界著名的雜交水稻專家,是我國雜交水稻研究領域的開創者和帶頭人,爲我國糧食生産和農業科學的發展做出了傑出貢獻。他的主要成就表現在雜交水稻的研究、應用與推廣方面。在國內外産生了強烈反響。雜交水稻的研究成果獲得我國迄今爲止唯一的發明特等獎。並先後榮獲聯合國教科文組織、糧農組織等多項國際獎勵。2021年5月22日逝世。

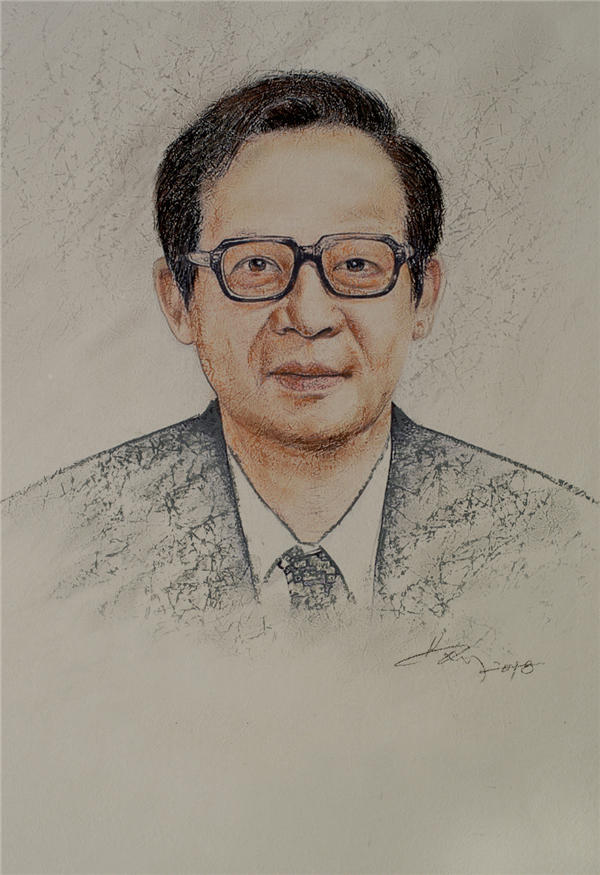

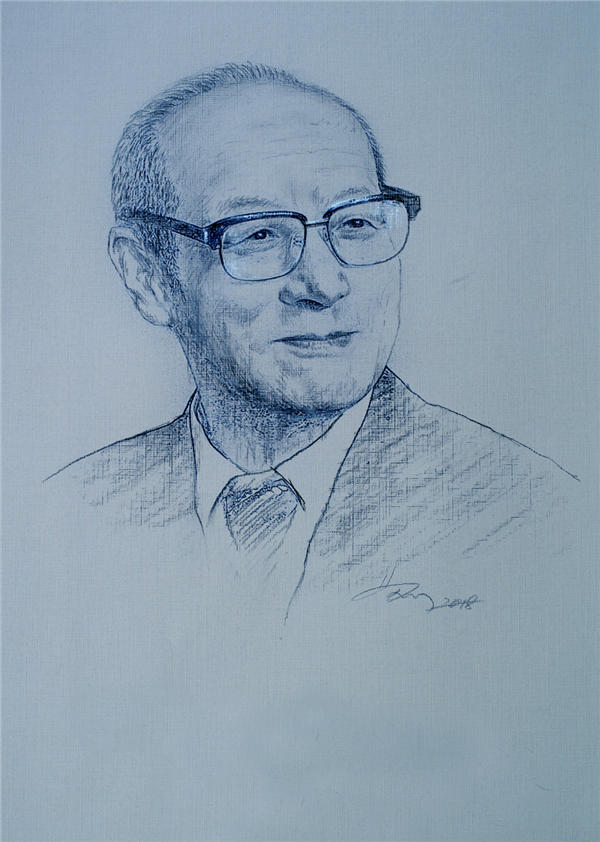

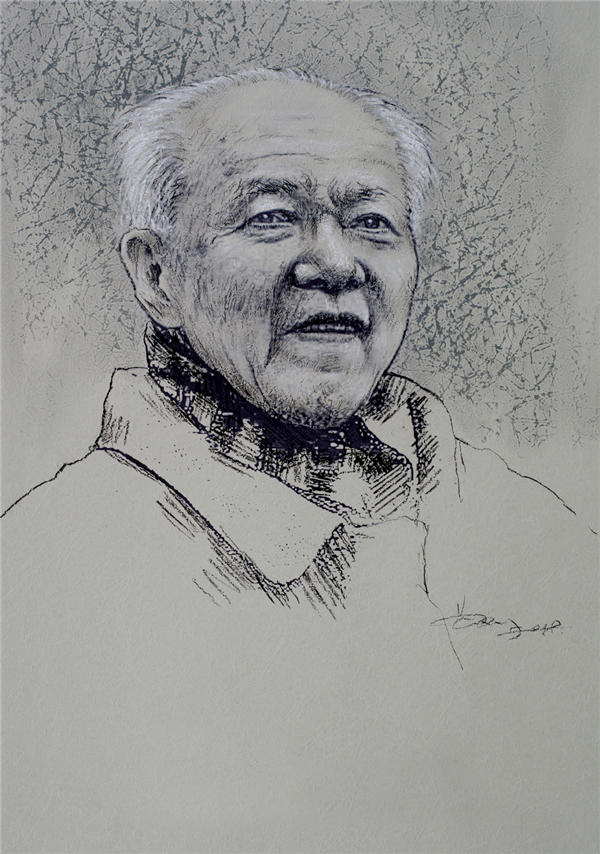

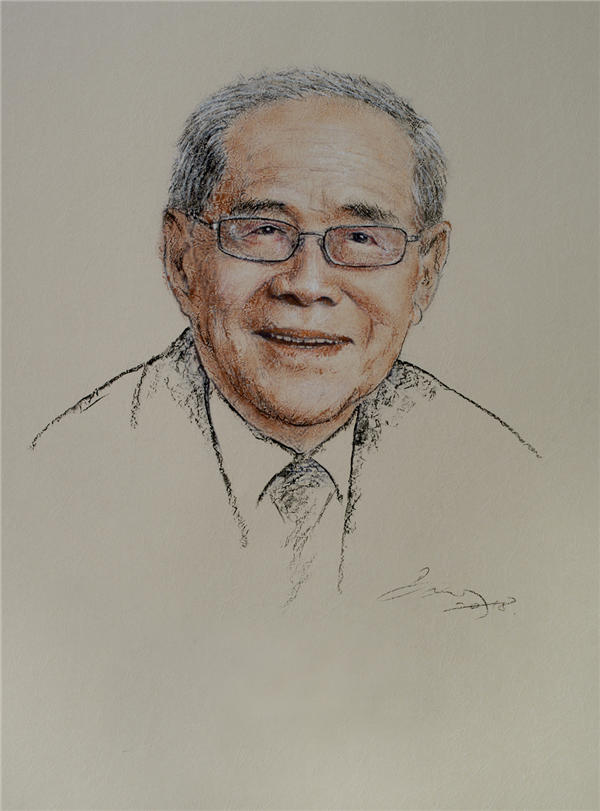

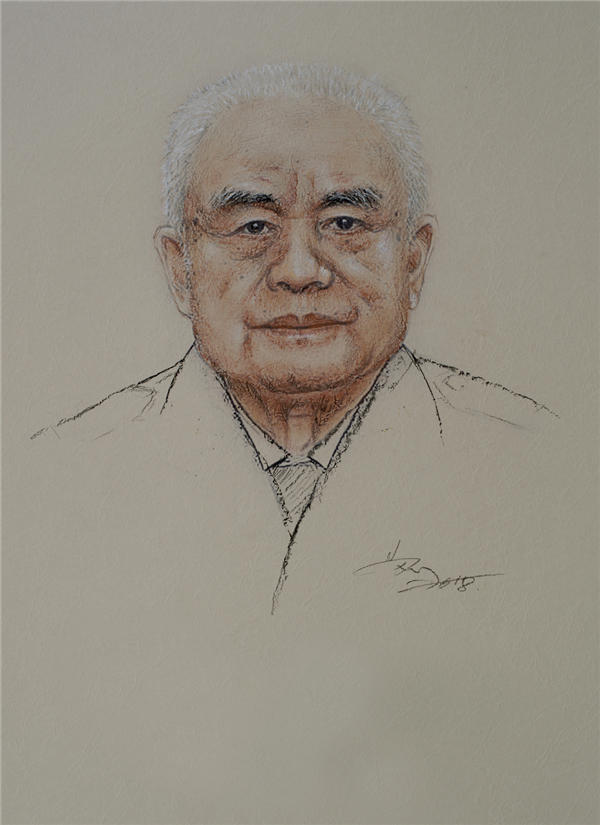

2001年度國家最高科學技術獎獲獎人:黃 昆、王 選

素描淡彩 35-50cm 2018年

黃 昆,男,1919年9月出生于北京,1941年畢業于燕京大學物理系。1945年赴英國留學,1948年獲英國布裏斯托(Bristol)大學哲學博士學位,1949-1951年在英國利物浦大學理論物理系任博士後研究員,1951—1977年在北京大學物理系任教授,1977-1983年任中國科學院半導體研究所所長,1983年至今,任名譽所長。他先後被選爲中國科學院學部委員(院士)(1955年),瑞典皇家科學院外籍院士(1980年),第三世界科學院院士(1985年)。1987-1991年曾任中國物理學會理事長。2005年7月6日去世。

黃昆院士是世界著名的物理學家,他對固體物理學作出了許多開拓性的重大貢獻。是我國固體物理學和半導體物理學的奠基人之一。他與M.Born合著的《晶格動力學理論》一書,是一部有世界影響的經典性科學專著。他的理論對信息産業(特別是光電子産業)具有重要的現實指導意義,産生著越來越深遠的影響。

素描淡彩 35-50cm 2018年

王 選,男,1937年2月出生于上海,著名的計算機應用專家。1958年畢業于北京大學數學力學系。自1975年開始,他組織並進行了漢字激光照排和電子出版系統的研制工作。1984年後被聘任爲北京大學教授、計算機科學技術研究所所長。1992、1994年先後被選爲中國科學院、中國工程院院士。1995年任北大方正技術研究院院長,方正控股有限公司董事局主席。主要致力于文字、圖形、圖象的計算機處理研究。1975年開始主持我國計算機漢字激光照排系統和以後的電子出版系統的研究開發,跨越當時日本的光機式二代機和歐美的陰極射線管式三代機階段,開創性地研制當時國外尚無商品的第四代激光照排系統,針對漢字印刷的特點和難點,發明了高分辨率字形的高倍率信息壓縮技術和高速複原方法,率先設計出相應的專用芯片,在世界上首次使用控制信息(參數)描述筆畫特性的方法,並取得歐洲和中國的相應發明專利。這些成果的産業化和應用,取消了我國沿用上百年的鉛字印刷,推動了我國報業和印刷出版業的發展。同時,他又相繼提出並領導研制了大屏幕中文報紙編排系統、彩色中文激光照排系統、遠程傳版技術和新聞采編流程管理系統等。這些成果達到國際先進水平,在國內外得到迅速的推廣應用,使中國報業技術和應用水平處于世界最前列。2006年2月13日去世。

2002年度國家最高科學技術獎獲獎人:金怡濂

素描淡彩 35-50cm 2018年

金怡濂,男,漢族,1929年9月出生于天津市,1951年畢業于清華大學電機系;1956-1958年在蘇聯科學院精密機械與計算技術研究所進修;1994年當選爲中國工程院首批院士;1994-2000年爲中國工程院主席團成員和中國工程院信息與電子工程學部主任。現任國家並行計算機工程技術研究中心主任、研究員,中國計算機學會名譽理事。

金怡濂院士是我國高性能計算機領域的著名專家,是我國巨型計算機事業的開拓者之一。半個世紀以來,金怡濂作爲技術開發的主要負責人,先後提出多種類型、各個時期居國內領先或國際先進水平的大型、巨型計算機系統的設計思想和技術方案,並組織科技人員共同刻苦攻關,予以實現,取得了一系列創造性、突破性的成果,爲我國高性能計算機趕超世界先進水平做出了卓越貢獻。

2003年度國家最高科學技術獎獲獎人:劉東生、王永志

素描淡彩 35-50cm 2018年

劉東生,男,中共黨員,1917年11月22日出生于遼甯省。1942年畢業于西南聯合大學地質地理氣象系,1980年當選中國科學院院士,1991年當選第三世界科學院院士,1996年當選歐亞科學院院士。現爲中國科學院地質與地球物理研究所研究員。2008年3月6日去世。

劉東生1946年參加工作,先後擔任中國科學院地質研究所副研究員、研究員,中國科學院貴陽地球化學研究所研究員、第四紀地質研究室主任,國務院環境保護委員會專家小組組長,國際第四紀研究聯合會主席,中國第四紀研究委員會主任和中國環境科學學會副主席等學術職務。

劉東生院士是我國地球環境科學研究領域的專家。近60年從事地學研究中,在中國的古脊椎動物學、第四紀地質學、環境科學和環境地質學、青藏高原與極地考察等科學研究領域中,特別是黃土研究方面取得了大量的研究成果,使中國在古全球變化研究領域中跻身世界前列。

素描淡彩 35-50cm 2018年

王永志,男,中共黨員,1932年11月17日出生于遼甯省。1952年考入清華大學航空系,1961年畢業于莫斯科航空學院導彈設計專業,1992年當選國際宇航科學院院士、俄羅斯宇航科學院外籍院士,1994年5月當選中國工程院首批院士,現在中國人民解放軍總裝備部工作。

王永志1961年回國以來一直從事航天技術工作,先後擔任中國運載火箭技術研究院總體設計部總體設計室主任、總體設計部副主任、主任,中國運載火箭技術研究院副院長、院長。曾任洲際火箭副總設計師、第二代液體戰略火箭總設計師、固體戰略火箭和地地戰術火箭總設計師和研制總指揮,長征二號E捆綁式運載火箭等型號總指揮,航空航天部科技委副主任、運載火箭系列總設計師、地地火箭系列總設計師,1992年11月至今任中國載人航天工程總設計師。

王永志是航天技術專家,是我國載人航天工程的開創者之一和學術技術帶頭人。40多年來在我國戰略火箭、地地戰術火箭以及運載火箭的研制工作中做出了突出的貢獻,特別是在載人航天工程中做出了重大貢獻。

2005年度國家最高科學技術獎獲獎人:吳孟超、葉笃正

素描淡彩 35-50cm 2018年

吳孟超,男,1922年8月出生于福建省,1949年畢業于同濟大學醫學院,獲學士學位;肝髒外科學家,中國科學院院士;現爲中國人民解放軍第二軍醫大學東方肝膽外科醫院院長、東方肝膽外科研究所所長;曾任第二軍醫大學副校長、中華醫學會副會長、解放軍醫學科學技術委員會副主任等;12次擔任“國際肝炎肝癌會議”等重要學術會議的主席或共同主席。

吳孟超院士在國際肝膽外科界享有較高的威望。他教書育人,提攜後駿,培養出大批肝膽外科專家。2021年5月22日逝世。

素描淡彩 35-50cm 2018年

葉笃正,男,1916年2月出生于天津市,1948年11月在美國芝加哥大學獲博士學位;氣象學家,中國科學院院士;曆任中國科學院地球物理研究所研究員、室主任,大氣物理研究所研究員、所長,中國科學院副院長等職;現任中國科學院特邀顧問,中國科學院大氣物理研究所名譽所長;美國氣象學會榮譽會員;英國皇家氣象學會會員;芬蘭科學院外籍院士;曾在許多國際國內學術組織中擔任重要職務。2013年10月16日逝世。

2006年度國家最高科學技術獎獲獎人:李振聲

素描淡彩 35-50cm 2018年

李振聲,男,1931年2月出生于山東省。1951年畢業于山東農學院。先後在中國科學院遺傳選種實驗館、中國科學院西北農業生物研究所、中國科學院陝西省西北植物研究所、中國科學院遺傳與發育生物學研究所從事小麥遺傳育種研究。曾任中國科學院陝西省西北植物研究所所長,中國科學院西安分院、陝西省科學院院長,陝西省科協主席,中國科學院副院長,中國科協副主席、中國遺傳學會理事長等職。1990年入選第三世界科學院院士,1991年入選中科院院士。先後獲全國科學大會獎、國家技術發明一等獎、陳嘉庚農業科學獎、何梁何利科技進步獎、中華農業英才獎等。

在55年的科學生涯中,李振聲院士主要從事小麥遺傳與遠緣雜交育種研究,取得了令人矚目的科學成就,同時開展了農業發展戰略研究。

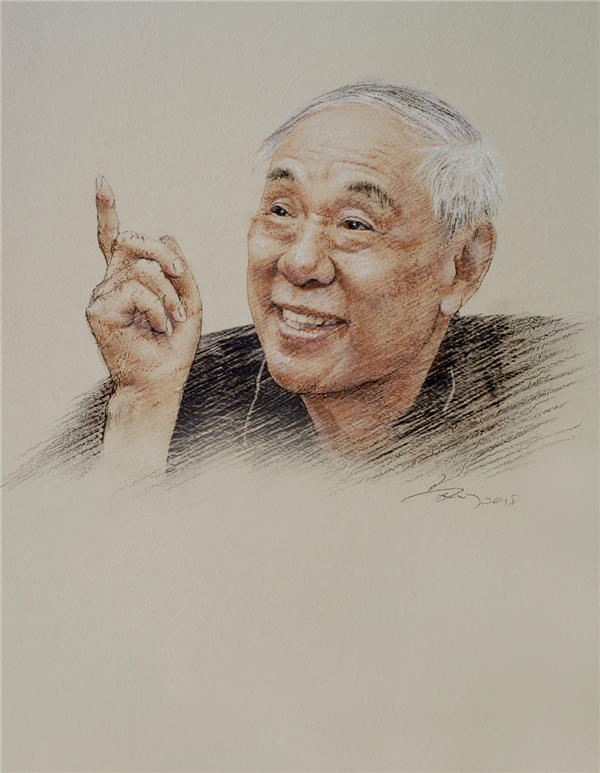

2007年度國家最高科學技術獎獲獎人:吳征镒、闵恩澤

素描淡彩 35-50cm 2018年

吳征镒,男,1916年6月出生,研究員,1955年6月當選爲中國科學院院士,現爲資深院士、中國科學院昆明植物研究所名譽所長。2013年6月20日逝世。

吳征镒院士是著名植物學家,從事植物學研究和教學七十年,是我國植物分類學、植物系統學、植物區系地理學、植物多樣性保護以及植物資源研究的著名學者。《中國植物志》是表征我國高等植物特征與分布最完整的著作,是三代植物學家集體工作的結晶,吳征镒院士在其中發揮了最爲關鍵的作用,做出了特殊貢獻。

吳征镒院士參加並領導中國植物資源考察,開展植物系統分類研究,發表和參與發表的植物新分類群1766個,是中國植物學家發現和命名植物最多的一位,改變了中國植物主要由外國學者命名的曆史。爲現代植物學在中國的發展以及植物資源的保護和利用做出了基礎性、開拓性、前瞻性的重要貢獻。

素描淡彩 35-50cm 2018年

闵恩澤,男,1924年2月出生,教授級高工,1980年當選爲中國科學院院士,1994年當選爲中國工程院院士,1993年當選爲第三世界科學院院士,現爲資深院士、中國石油化工股份有限公司石油化工科學研究院高級顧問。2016年3月7日逝世。

闵恩澤院士主要從事石油煉制催化劑制造技術領域研究,是我國煉油催化應用科學的奠基者,石油化工技術自主創新的先行者,綠色化學的開拓者,在國內外石油化工界享有崇高的聲譽。

2008年度國家最高科學技術獎獲獎人:王忠誠、徐光憲

素描淡彩 40-50cm 2018年

王忠誠,男,1925年12月生于山東省煙台市,1950年畢業于北京大學醫學院,1994年當選爲中國工程院院士。現爲北京市神經外科研究所教授、所長、首都醫科大學附屬北京天壇醫院名譽院長、首都醫科大學神經外科學院院長、中國醫學科學院神經科學研究所所長。由北京市推薦。2012年9月30日逝世。

王忠誠是新中國培養的第一代神經外科專家,也是我國神經外科的開拓者之一。在半個世紀的醫學生涯中,他爲我國神經外科事業的發展壯大、走向世界做出了創新性貢獻。

他率先提出了“腦幹和脊髓具有可塑性”的觀點,總結出一套不同腦幹腫瘤采取不同手術入路的理論和方法,這些理論要點對打開醫學界的“禁區”——腦幹腫瘤手術,起到了決定性的作用。在這一理論指導下,迄今已施行手術1100余例,手術死亡率低于1.0%,手術質量和數量居世界領先。

素描淡彩 35-50cm 2018年

徐光憲,男,1920年11月生于浙江省紹興市,北京大學教授,1980年被增選爲中國科學院學部委員,是我國著名的化學家和教育家。由教育部推薦。2015年4月28日逝世。

徐光憲院士1951年在美國哥倫比亞大學獲得博士學位後,旋即回國投入社會主義建設。他創建了北京大學稀土化學研究中心和稀土材料化學及應用國家重點實驗室,先後擔任主任、學術委員會主任和名譽主任。他曾任第4屆亞洲化學聯合會主席、中國化學會第22屆理事長、中國稀土學會副理事長和名譽副理事長、國家自然科學基金委員會第一、二屆化學科學部主任。

徐光憲院士始終堅持“立足基礎研究,面向國家目標”的研究理念,將國家重大需求和學科發展前沿緊密結合,在稀土分離理論及其應用、稀土理論和配位化學、核燃料化學等方面做出了重要的科學貢獻。

2009年度國家最高科學技術獎獲獎人:谷超豪、孫家棟

素描淡彩 35-50cm 2018年

谷超豪,男,1926年5月出生于浙江溫州,1948年畢業于浙江大學,1959年獲前蘇聯莫斯科大學物理-數學科學博士學位。1980年當選爲中國科學院學部委員(院士)。曾任複旦大學副校長、中國科技大學校長。現爲複旦大學數學研究所名譽所長。2012年6月24日逝世。

谷超豪是著名的數學家,在當今核心數學前沿最活躍的三個分支――微分幾何、偏微分方程和數學物理及其交彙點上做出了重要貢獻。

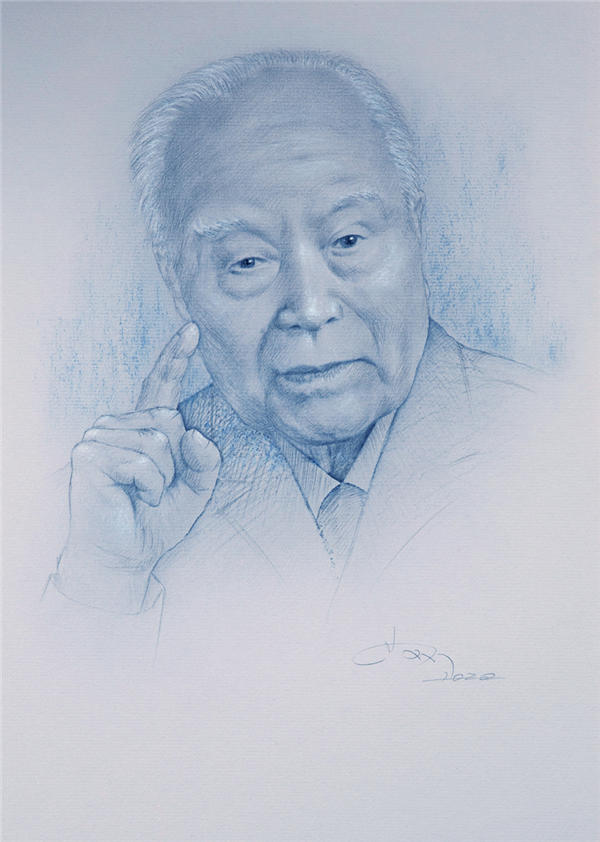

素描淡彩 35-50cm 2020年

孫家棟,男,1929年4月出生,遼甯省複縣人。1958年畢業于前蘇聯儒可夫斯基空軍工程學院飛機設計專業。曆任七機部五院(現中國空間技術研究院)副院長、院長,七機部總工程師,航天部副部長,航空航天部副部長。現任中國航天科技集團公司高級技術顧問。他是我國著名的航天技術專家,是我國人造衛星技術和深空探測技術的開創者之一。1985年獲2項國家科學技術進步獎特等獎,1991年當選爲中國科學院院士,1999年榮獲“兩彈一星”功勳獎章。

他爲我國突破衛星基本技術、衛星返回技術、地球靜止軌道衛星發射和定點技術、導航衛星組網技術和深空探測基本技術做出了重大貢獻;爲創建和發展我國人造衛星總體技術、衛星航天工程管理技術和深空探測技術,做出了系統的、創造性的成就和貢獻。

2010年度國家最高科學技術獎獲獎人:師昌緒、王振義

素描淡彩 35-50cm 2018年

師昌緒,男,1920年11月出生于河北省徐水縣。1945年畢業于國立西北工學院。高溫合金航空發動機的核心材料專家。1952年,在美國歐特丹大學獲冶金學博士學位。在麻省理工學院工作3年,同時積極參與爭取回國鬥爭,1955年回國後,在沈陽中國科學院金屬研究所工作。曾任金屬研究所所長、中國科學院技術科學部主任、國家自然科學基金委員會副主任、中國工程院副院長等職,現爲國家自然科學基金委員會特邀顧問、中國科學院金屬研究所名譽所長。他是我國著名的材料科學家。1980年當選爲中國科學院院士,1994年當選爲中國工程院院士。2014年11月10日逝世。

素描淡彩 35-50cm 2018年

王振義,男,1924年11月出生于上海。1948年畢業于震旦大學醫學院,獲醫學博士學位。曾任上海第二醫科大學校長等職,現爲上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院終身教授。1994年當選爲中國工程院院士。

作爲一名血液學專家,王振義院士在60余年的從醫生涯中,爲醫學實踐和理論創新作出了重大貢獻,他成功實現了將惡性細胞改造爲良性細胞的白血病臨床治療新策略,奠定了誘導分化理論的臨床基礎;確立了急性早幼粒細胞白血病治療的“上海方案”,闡明了其遺傳學基礎與分子機制,樹立了基礎與臨床結合的成功典範;建立了我國血栓與止血的臨床應用研究體系。

1994年,王振義院士獲得國際腫瘤學界的最高獎——凱特林獎。此外,他還獲得瑞士布魯巴赫腫瘤研究獎、法國台爾杜加世界獎、美國血液學會“海姆瓦塞曼”獎、求是傑出科學家獎、首屆“何梁何利科技獎”等。

2011年度國家最高科學技術獎獲獎人:謝家麟、吳良镛

素描淡彩 35-50cm 2018年

謝家麟,男,1920年8月出生于哈爾濱市。1943年畢業于燕京大學物理系。1951年在美國斯坦福大學獲博士學位,回國途中受阻。1955年沖破重重阻力回國,先後在中國科學院原子能研究所和高能物理研究所工作。曾任高能物理研究所副所長、“八七工程”加速器總設計師、北京正負電子對撞機工程經理等職。1980年當選爲中國科學院院士,先後獲國家科學技術進步獎特等獎等11項獎勵。

謝家麟院士是國際著名物理學家,我國粒子加速器事業的開拓者和奠基人,2016年2月20日逝世。

素描淡彩 35-50cm 2018年

吳良镛,男,1922年5月出生于江蘇省南京市。1944年畢業于中央大學建築系。1946年協助梁思成創建清華大學建築系。1949年畢業于美國匡溪藝術學院,獲碩士學位。1950年回國投身新中國建設。1980年當選中國科學院院士,1995年當選中國工程院院士。曾任清華大學建築系主任、中國建築學會副理事長、中國城市規劃學會理事長,以及國際建築師協會副主席、世界人居學會主席等職。現任清華大學建築與城市研究所所長、人居環境研究中心主任。

吳良镛院士是我國著名的建築學家、城鄉規劃學家和教育家,人居環境科學的創建者。吳良镛院士是新中國建築教育的奠基人之一,他先後獲得世界人居獎、國際建築師協會屈米獎、亞洲建築師協會金獎、陳嘉庚科學獎、何梁何利獎以及美、法、俄等國授予的多個榮譽稱號。

2012年度國家最高科學技術獎獲獎人:鄭哲敏、王小谟

素描淡彩 40-50cm 2018年

鄭哲敏,男,1924年10月-2021年8月25日,出生于山東省濟南市。1947年畢業于清華大學機械工程系,1948-1952年在美國加州理工學院機械工程系學習,先後獲得碩士、博士學位。1955年回國後在中國科學院力學研究所工作至今,曆任室主任、副所長、所長等職,現任所學術委員會名譽主任。1980年當選中國科學院院士,1993年當選美國工程院外籍院士,1994年當選中國工程院院士。

幾十年來,鄭哲敏院士取得了一系列重大科技成果,先後獲得國家級獎勵及其他多項獎勵。鄭哲敏院士是國際著名力學家,我國爆炸力學的奠基人和開拓者之一,是中國力學學科建設與發展的組織者和領導者之一。

素描淡彩 40-50cm 2018年

王小谟,男,1938年11月出生于上海。1961年畢業于北京工業學院(現北京理工大學),曾任電子工業部38所所長、信息産業部電子科學研究院常務副院長等職,現爲中國電子科技集團公司電子科學研究院名譽院長。1995年當選中國工程院院士。

王小谟院士是我國著名雷達專家,致力于雷達技術研究與工程應用,他瞄准國際雷達技術前沿領域,主持研制成功我國第一部三坐標雷達,他主持開展低空雷達技術攻關,研制成功我國第一部中低空兼顧雷達,達到國際先進水平。現代預警機事業的開拓者和奠基人。

2013年度國家最高科學技術獎獲獎人:程開甲、張存浩

素描淡彩 35-50cm 2020年

程開甲,男,1918年8月出生,江蘇吳江人,1941年畢業于浙江大學物理系,1946年留學英國,1948年獲英國愛丁堡大學哲學博士學位,任英國皇家化學工業研究所研究員。1950年回國後,曆任浙江大學物理系副教授,南京大學物理系教授、副主任,二機部第九研究所副所長、第九研究院副院長,中國核試驗基地研究所副所長、所長,基地副司令員,國防科工委科技委常任委員、顧問,現任總裝備部科技委顧問。1980年當選中國科學院數學物理學部委員(院士),我國著名物理學家,是我國核試驗科學技術的創建者和領路人。1999年獲“兩彈一星”功勳獎章。2018年11月17日逝世。

素描淡彩 35-50cm 2018年

張存浩,男,1928年2月出生,山東無棣人,1947年畢業于中央大學化工系,1948年留學美國,1950年獲美國密西根大學碩士學位。1950年回國後,曆任中國科學院大連化學物理所所長,國家自然科學基金委員會主任,中國科學院學部主席團成員及化學部主任,中國科協副主席,國務院學位委員會委員,國際純粹與應用化學聯合會執行局成員等職。現任中國科學院大連化學物理研究所研究員。1980年當選中國科學院化學部學部委員(院士),1992年當選第三世界科學院院士。

張存浩院士是我國著名物理化學家,我國高能化學激光的奠基人、分子反應動力學的奠基人之一。

2014年度國家最高科學技術獎獲獎人:于 敏

素描淡彩 35-50cm 2020年

于 敏,男,1926年8月出生,天津甯河人,1949年畢業于北京大學物理系。曆任二機部九院理論部副主任、九所副所長、所長、九院副院長、科技委副主任,核工業部、核工業總公司科技委副主任。現任中國工程物理研究院高級科學顧問。1980年當選中國科學院數學物理學部委員(院士),1999年獲“兩彈一星”功勳獎章。2019年1月16日逝世。

上世紀50年代,于敏在國內率先開展原子核物理理論研究,在物理學報上發表了多篇論文,60年代起,投身于我國核武器事業,長期領導並參加核武器的理論研究和設計。在氫彈突破中,組織領導攻關小組找到了突破氫彈的技術途徑,形成了從原理、材料到構型完整的氫彈物理設計方案。

于敏是我國著名的核物理學家,我國核武器研究和國防高技術發展的傑出領軍人物之一,爲我國核武器事業做出了不可磨滅的曆史性貢獻。

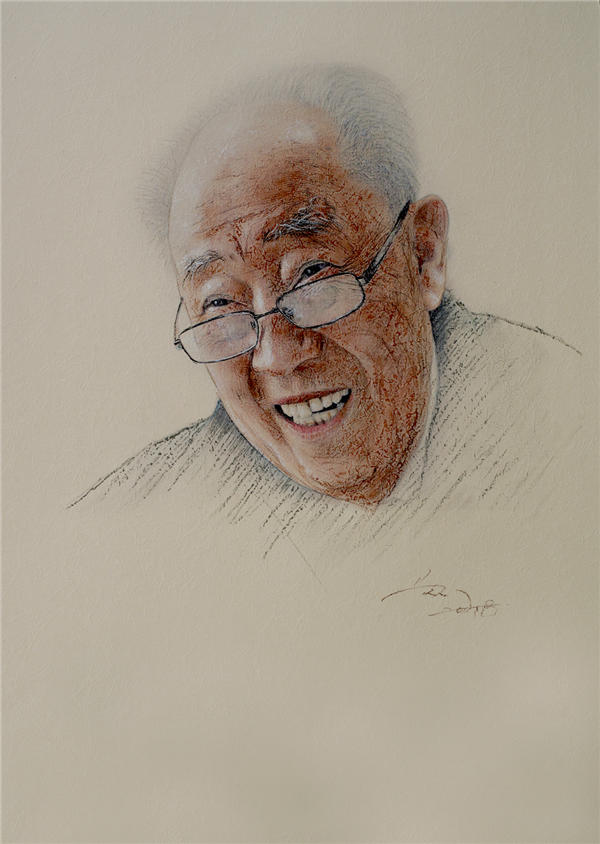

2016年度國家最高科學技術獎獲獎人:趙忠賢、屠呦呦

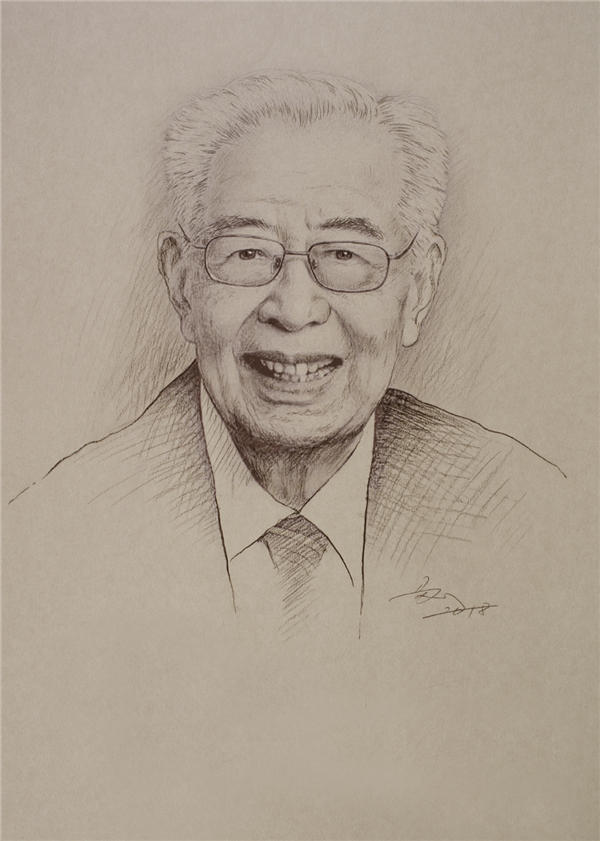

素描淡彩 35-50cm 2020年

趙忠賢,男,1941年出生,遼甯新民人,1964年中國科學技術大學畢業後到中國科學院物理研究所工作至今。曾擔任國防課題組業務負責人和超導國家重點實驗室主任。現任中國科學院物理研究所研究員。1991年當選中國科學院院士。50多年來,除參加國防任務的幾年外,他一直從事超導研究,是我國高溫超導研究的奠基人之一。

超導臨界溫度很低,廣泛應用受到影響,尋找液氮溫區的高溫超導體甚至室溫超導體一直是科學家長期的夢想。在百余年超導研究史中,出現了兩次高溫超導重大突破.取得了重要成果。

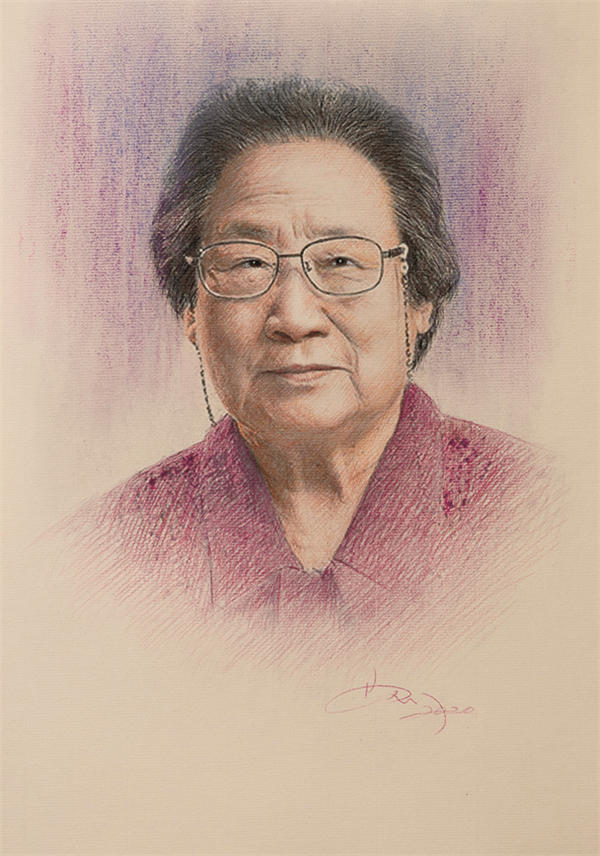

色粉素描 35-50cm 2020年

屠呦呦,1930年12月出生,浙江甯波人,1955年北京醫學院藥學系畢業後,分配到中國中醫科學院中藥研究所工作至今。中國中醫科學院終身研究員、首席研究員,中國中醫科學院青蒿素研究中心主任。

屠呦呦的科學貢獻是發現青蒿素。她從中醫古籍中得到啓迪,改變青蒿傳統提取工藝,創建的低溫提取青蒿抗瘧有效部位的方法,成爲青蒿素發現的關鍵性突破;她和她的團隊按國家藥品新規,將青蒿素開發爲我國實施新藥審批辦法以來第一個新藥。

2015年10月,屠呦呦又以“從中醫藥古典文獻中獲取靈感,先驅性地發現青蒿素,開創瘧疾治療新方法”,獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

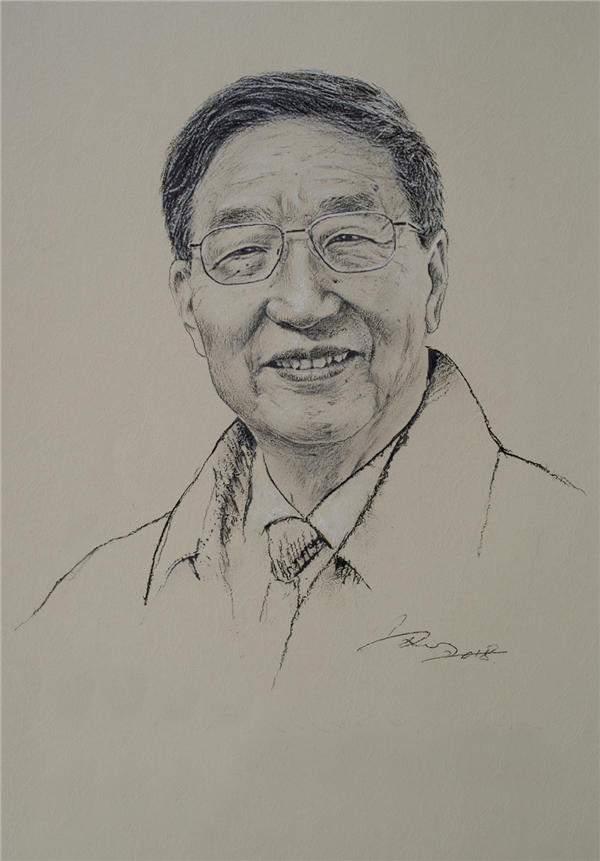

2017年度國家最高科學技術獎獲獎人:王澤山、侯雲德

色粉素描 35-50cm 2018年

王澤山,男,1935年9月出生,吉林省吉林市人,1960年畢業于中國人民解放軍軍事工程學院火炸藥專業,一直從事火炸藥研究。現爲南京理工大學教授,博士研究生導師。1999年當選中國工程院院士。

王澤山院士是我國著名火炸藥學家,發射裝藥理論體系的奠基人,是火炸藥資源化治理軍民融合道路的開拓者,系列原創性技術的發明人,爲我國武器裝備和火炸藥産品的更新換代做出了傑出貢獻。

色粉素描 35-50cm 2018年

侯雲德,男,1929年7月出生,江蘇常州人,1955年畢業于同濟大學醫學院七年制,1962年被蘇聯醫學科學院破格授予醫學博士學位。1962年回國後,曆任中國預防醫學科學院病毒學研究所所長、中國工程院醫藥衛生學部主任、副院長等職務。現任國家“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”科技重大專項技術總師。1994年當選中國工程院院士。

侯雲德院士是我國生物醫學領域傑出的戰略科學家和科技工作者,我國分子病毒學、現代醫藥生物技術産業和現代傳染病防控技術體系的主要奠基人。

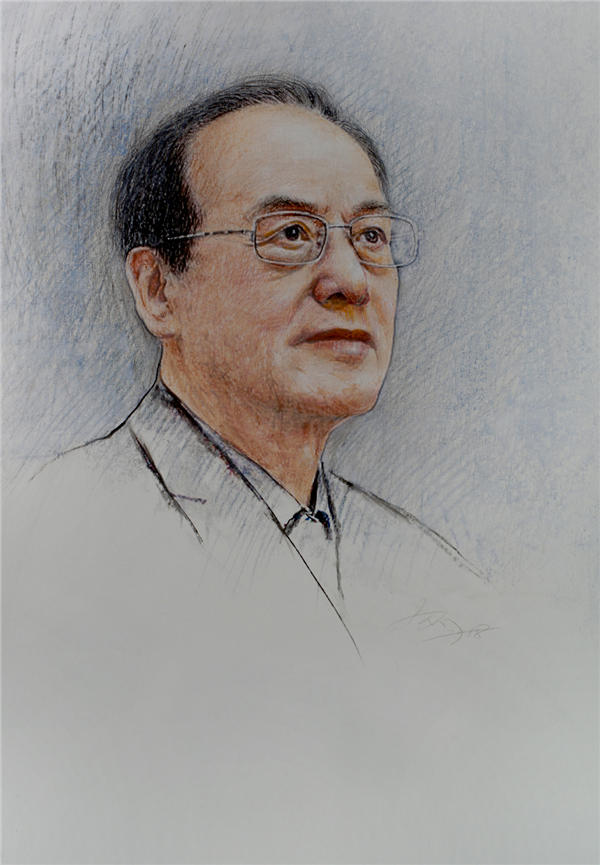

2018年度國家最高科學技術獎獲獎人:劉永坦、錢七虎

色粉素描 35-50cm 2018年

劉永坦,男,1936年12月生,江蘇省南京市人,1953年至1958年先後就讀于哈爾濱工業大學電機系、清華大學無線電系。1958年參加工作,現爲哈爾濱工業大學教授、博士生導師。1991年當選中國科學院院士,1994年當選中國工程院院士。

劉永坦院士是我國著名的雷達與信號處理技術專家,我國對海探測新體制雷達理論奠基人,對海遠程探測技術跨越發展的引領者。20世紀80年代初,劉永坦院士面向國家海防戰略重大需求,開創了我國對海新體制探測技術研究領域。近四十年來,帶領團隊致力于對海遠程探測技術的研究,成功實現了對海新體制雷達理論、技術和工程應用的全面自主創新。

色粉素描 35-50cm 2018年

錢七虎,男,1937年10月生,江蘇省昆山市人,1960年畢業于哈爾濱軍事工程學院防護工程專業,1961年至1965年在莫斯科古比雪夫軍事工程學院學習,獲副博士學位,回國後一直從事防護工程教學科研工作。現爲中國人民解放軍陸軍工程大學教授、博士生導師。1994年當選中國工程院院士。獲軍隊專業技術重大貢獻獎,榮立一等功,獲評“國際岩石力學學會會士”和“國際城市地下空間聯合研究中心會士”。

錢七虎院士是我國著名的防護工程學家,現代防護工程理論的奠基人、防護工程學科的創立者、防護工程科技創新的引領者,爲我國防護工程各個時期的建設發展做出了傑出貢獻。

2019年度國家最高科學技術獎獲獎人:黃旭華、曾慶存

色粉素描 35-50cm 2021年

黃旭華,男,1926年3月出生于廣東省汕尾市,1949年畢業于上海交通大學造船專業,畢業後一直從事核潛艇研究工作,原中國船舶重工集團公司第七一九研究所名譽所長。1994年當選爲中國工程院院士。

黃旭華畢生致力于我國核潛艇事業的開拓與發展,是我國核潛艇事業的先驅者和奠基人之一,先後擔任我國第一代核潛艇工程副總設計師和總設計師,成功研制了我國第一代核潛艇,爲我國海基核力量實現從無到有的曆史性跨越做出了卓越的貢獻。

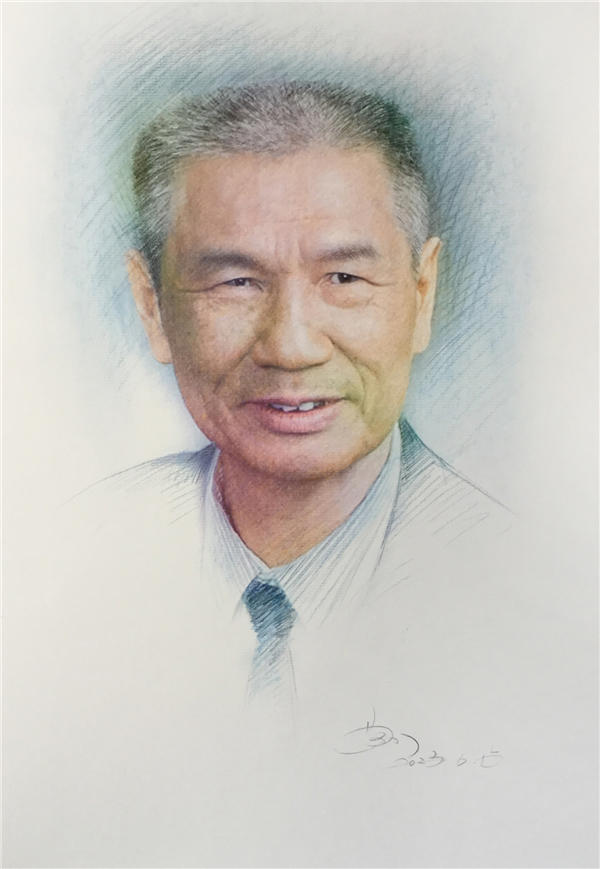

色粉素描 35-50cm 2023年

曾慶存,男,1935年5月出生于廣東省陽江市。1956年畢業于北京大學物理系,1961年在前蘇聯科學院應用地球物理研究所獲副博士學位。先後在中國科學院地球物理研究所和大氣物理研究所工作,曾任大氣物理研究所所長,中國氣象學會、中國工業與應用數學學會理事長。1980年當選中國科學院學部委員(院士)。

曾慶存是國際著名大氣科學家,國際數值天氣預報奠基人之一,爲現代大氣科學和氣象事業的兩大標志——數值天氣預報和氣象衛星遙感做出了開創性貢獻。

2020年度國家最高科學技術獎獲獎人:顧誦芬、王大中

色粉素描 35-50cm 2023年

顧誦芬,男,1930年2月出生,江蘇蘇州人,1951年畢業于上海交通大學航空工程系。現任中國航空工業集團有限公司科技委高級顧問、中國航空研究院名譽院長。1991年當選中國科學院學部委員(院士),1994年當選中國工程院院士。

顧誦芬是我國著名飛機設計大師、飛機空氣動力設計奠基人。他建立了新中國飛機空氣動力學設計體系,開創了我國自主研制殲擊機的先河,持續開展航空戰略研究,爲我國航空科技事業作出了重大貢獻。

色粉素描 35-50cm 2023年

王大中,男,1935年2月出生,河北昌黎人。1958年畢業于清華大學工程物理系。曾任清華大學核能技術研究所所長、清華大學校長。1993年當選中國科學院院士。

王大中是國際著名核能科學家,致力于發展具有固有安全特性的先進核能系統。他帶領産學研聯合團隊實現了我國高溫氣冷堆技術從跟跑、並跑到領跑的整體發展過程,爲我國在先進核能領域逐步走向世界前沿奠定了重要技術基礎。

畫家簡介

馬 剛:當代中國實力派知名油畫家,美國亞洲藝術學會博學會士、法國巴黎ARTEC簽約畫家,1996年至今已舉辦過19次個展,分別在法國巴黎、尼斯、裏昂,美國舊金山、洛杉矶、紐約、波士頓、香港、北京、鄭州等城市展出,其作品被國內外藝術機構與個人收藏。