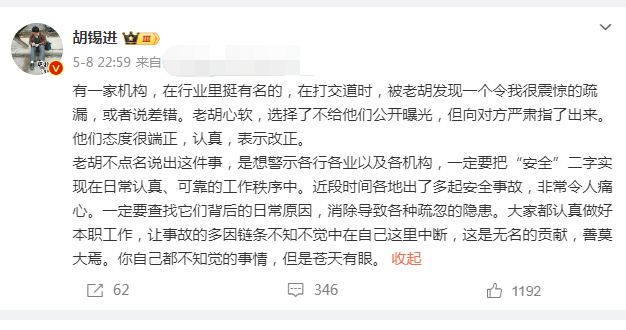

2024年5月8日,知名媒體人胡錫進稱:

“有一家機構,在行業裏挺有名的,在打交道時,被老胡發現一個令我很震驚的疏漏,或者說差錯。老胡心軟,選擇了不給他們公開曝光,但向對方嚴肅指了出來。他們態度很端正,認真,表示改正”。

“老胡不點名說出這件事,是想警示各行各業以及各機構,一定要把‘安全’二字實現在日常認真、可靠的工作秩序中”。

“近段時間各地出了多起安全事故,非常令人痛心。一定要查找它們背後的日常原因,消除導致各種疏忽的隱患。大家都認真做好本職工作,讓事故的多因鏈條不知不覺中在自己這裏中斷,這是無名的貢獻,善莫大焉。你自己都不知覺的事情,但是蒼天有眼”。

前幾天,老胡首次回應人們對他的“騎牆派”批評,對此外號堅決予以否認,但老胡也只是引用維特根斯坦的兩句名言,自稱是一個劣質的騎手,只因他騎在了“本性良好的生活之馬”上。

可這“我非騎牆派”的聲音,仍余音繞梁未過三日,但老胡所發的這段話,卻又給人一種明顯的感覺——那就是老胡又在演示其“既當又立還要……”的胡氏牌坊制作工藝了!

首先,老胡言說此事時,指出是“安全問題”,可面對自己都說“感到震驚”,卻仍稱“老胡心軟”,因而選擇不曝光了。不知作爲一名前媒體人,且曾貴爲《環球時報》主編,您的“新聞人之良知”,會不會隱隱作痛呢?

難道,這是因爲老胡跟這家知名機構在“打交道”——有了利益或交情等的瓜葛之原因嗎?

確實,在“中庸之道”大行其道的這個國度裏,有時便會異化成了“和稀泥”的代名詞,于是,像“甯拆十座廟,不毀一樁婚”之類的俗語流傳甚廣,再加上人情世故大于天的傳統,“不得罪人”成了爲人處世的重要原則——像老胡這樣的知名媒體人,在發現了“令其震驚的安全問題”後,他竟然也都能“心軟”不予曝光了,也同樣有此心態。這充分說明了一句話:“江湖,就是人情世故”。

當然,人家存在安全問題的機構,也向老胡保證了會立查立改——可是,老胡既然說心軟不曝光人家了,那又爲何,還要將此事再拎出來,且是前因後果、具體情況卻說得不明不白地曝光呢?

老胡總可以隱去機構名稱,說出具體是什麽問題吧?點明“令人震驚的安全問題”是什麽吧?也好讓聽者明白,才能吸取經驗教訓吧?

可老胡倒好,一方面自我買好,說“心軟”答應不曝光,另一方面,仍將此事提溜出來說事,雖未言及企業名字,但也不把具體問題說清道明,只是籠統地大談“安全”二字,這怎麽越看越像是“既當又立還要……”的舊把戲呢?

在暴露問題的機構面前,說自己心軟,答應不曝光——老胡這顯然是想“當好人”,可是,說了不曝光,卻又拿出來公開說事,老胡這是還想“立人設”:看,我老胡多有公共良知啊!

可是,此事又說得掐頭去尾,令人不知所雲,只能看出概括性的“安全”二字,但這樣卻能讓老胡又可以賺取他最需要和最愛的一波流量了!

胡錫進當年最愛強調“中國的複雜性”,還寫了一部書,名字就叫《複雜的中國》——其實,中國本不複雜,真正複雜的,是人性和人心。

比如老胡,剛剛自我否認不是“騎牆派”,但他的很多觀點、做法,卻又明顯是“和稀泥”手法,明明就是牆內開花牆外搖——你說你沒“騎牆”,牆都被你的屁話,泚得臉羞紅了吧!

爲人處事,喜歡和稀泥,當然也並非一無是處——這確實與“中庸之道”的中國文化、思想傳統大有關系,因爲國人最注重的,就是“人際關系”,所以,我們的社會才被稱作“人情社會、關系社會”,這是中國文化傳統中,與西方文化有著較大差別的地方,也讓我們的社會贏得了“有人情味”之正向贊譽。

但是,我們的“中庸之道”,如果過了頭,或者說,當沒了底線時,就容易産生問題——那就是造成中國人只顧人情,不講原則,不管規則,不守法律的現象較爲嚴重!

就拿老胡這位知名新聞媒體人來說,如果不是這種一貫“和稀泥”之品性與做派,而是底線清晰、愛憎分明、立場堅定、原則有度,則面對如此“令其震驚”的“安全問題漏洞”時,豈應有“婦人之心”的心軟呢?

媒體人發現了問題,就不僅應指出來,還應公之于衆,産生警鍾長鳴的借鑒效果、示範效應——這才是一個真正媒體人的良知之最佳體現。

當然,老胡的“和稀泥”,確實有其考量,那就是想保護這家與其“有來往”的機構,免于受到輿論等的沖擊,這不能說就完全不對。

可是,老胡既然又是遏制不住表達與蹭流量的沖動,仍要拿出來說事,那也要說得具體、明白些吧?——這種“還想好,還想買個老驢不吃草”的顧頭不顧腚之表現,明擺著就是拙劣的“和稀泥”之展示了。

小事上和稀泥,或是無關緊要,但是,到了大事上,如果仍是以和稀泥爲先,就會掩蓋了實質問題,就會縱容了錯誤與危害的發生——如果是在事關國家、民族命運的大是大非上,竟然還有“和稀泥”的思維隱約其中,那就會牽涉到國運的問題了。

特別是在近、現代曆史上,當中國再也無法閉關鎖國,不得不與世界的命運緊密地聯系在一起時,特別是在曆史性的選擇面前,再想以和稀泥的方式置身事外,已絕無可能,此時,就要堅守底線,做出正確的選擇——比如,我們在一戰和二戰時的關鍵性選擇,就極大地改變了中國的曆史命運。

雖然“和稀泥”式的“中庸之道”,或可以一定程度上存在,但無論過去,還是現在,當面對重大的、原則性的決定國運和曆史命運之重大問題時,如果也像老胡這樣,“既當又立還要……”式的沒底線、無原則,最終被曆史所抛棄,被糊在牆上者,就會是“和稀泥”者本人了!【原創評論:瑜說還休】