世德堂本《西遊記》(以下簡稱世本)的情節架構大致可分爲鬧天宮(一至七回)與取西經(八至一百回)兩部分。其中取西經故事以八十一難爲基本框架,學界對其中單個“難”的討論,多集中在世本第六十四回的木仙庵談詩,所涉問題如文獻真僞、敘事技巧、思想內涵等,多能以小見大[1]。

連環畫《木仙庵三藏遇精》

除木仙庵談詩一節外,世本中的烏雞國故事也同樣值得我們關注,本文試作討論。

一、淵源有自:烏雞國故事的流變演進

關于烏雞國故事在世本《西遊記》中的由來,侯會先生有一種判斷:這則故事很可能是吳承恩之後的另一位作者擬寫插入的。[1]實際上,與車遲國、女兒國、火焰山、紅孩兒、比丘國等故事相比,烏雞國在早期的西遊故事中的傳述雖不及它們豐富,但故事中的諸多關鍵要素如鬼王現身、求母證親、拯救國王、文殊收獅猁等皆有出現,亦可謂淵源有自,初具雛形。

在《大唐三藏取經詩話》中,我們已經看到有獅子林故事,其中寫到林中頗有靈氣的獅子:“擺尾搖頭,出林迎接,口銜香花,皆來供養。”[2]這裏出現的更像是被馴化的獅子而非獅精,亦有學者指出獅子林的原型或爲僧伽羅國,可能以獅子爲圖騰,與女人國故事同源。[3]

不過,雖然這裏出現的獅子與世本中出現的獅精相去甚遠,但至少爲後來更多西遊故事中以獅子爲原型塑造妖魔提供了素材與靈感,間接催生了烏雞國故事中獅猁怪的出現。

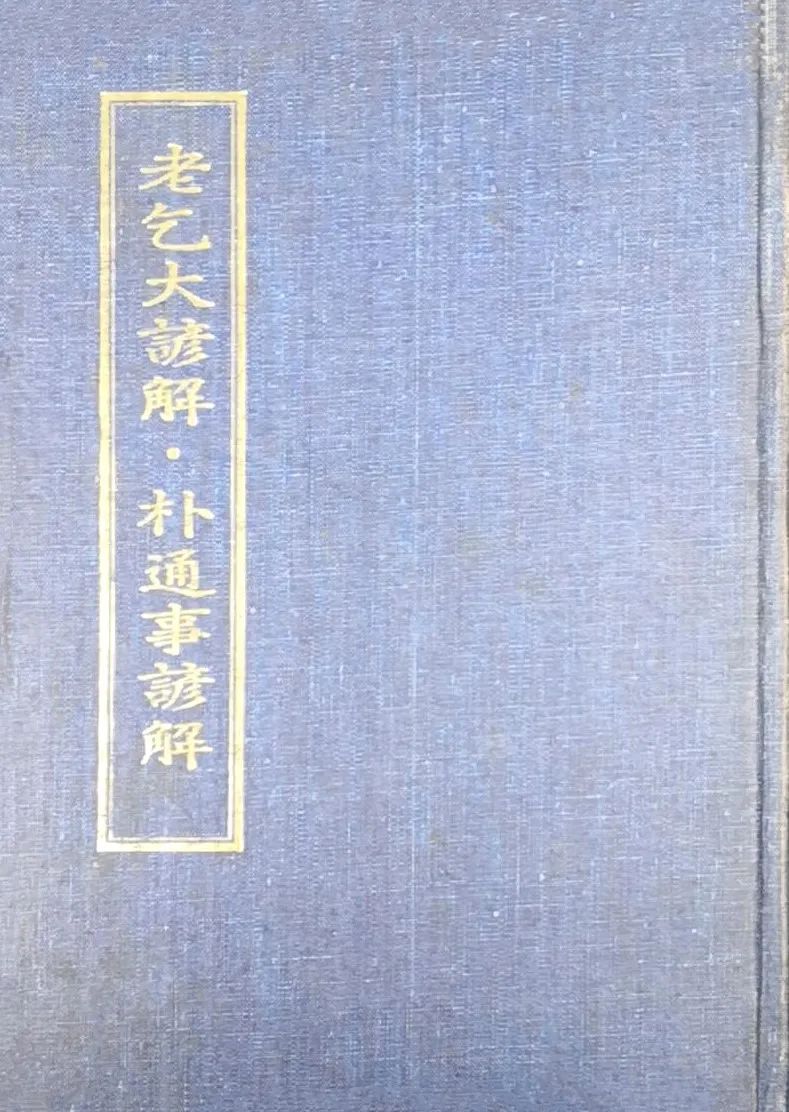

《樸通事諺解》是對産生于元末的朝鮮漢語教材《樸通事》的朝語注解,[2]成于朝鮮中宗十年(1520),即中國的明武宗正德十五年,[4]其中保留了大量的西遊故事。

對于這批故事的時代,當前學界的一種主流觀點是認爲它們是元代的作品,在元代應有一部《西遊記平話》存在。[3]在《諺解》的西遊故事中,有“師陀國界遇猛虎毒蛇之害,次遇黑熊精、黃風怪、地湧夫人、蜘蛛精、獅子怪……”[5]的說法。

《樸通事諺解》

這裏的“獅子怪”是否就是指烏雞國的獅猁,我們不得而知,但也可以說明以獅子爲原型的妖怪已經常常出現在西遊故事中。

早期西遊故事中第一次明確地提到烏雞國是在宋金時期的傩戲《迎神賽社禮節傳簿四十曲宮調》中,其二十五個樂舞啞隊戲中有一舞曰“唐僧西天取經”,內容有“到烏雞國,文殊菩薩降獅子精。”[6]這可算是世本烏雞國故事的直接來源。

文殊騎獅乃是出現很早、較爲固定且深入人心的設定。文殊騎獅的造型在龍門石窟的楊大眼造像龛中已初見端倪,在敦煌則有更加明確的實物證據,[7]也就是說,至遲在唐代,文殊騎獅的造型已經基本固定下來。這些都爲烏雞國故事的進一步塑造與豐滿提供了可能。

另外,今韓國敬天寺石塔中有一批關于西遊故事的浮雕。石塔建成于中國元代,故這批浮雕一般被認爲是元代的西遊故事。其中塔基第二層南側東面有一浮雕,雖損毀較多、圖像漫漶,但學者旁征圓覺寺圖,考證出此圖描述的應爲烏雞國故事。[8]這足可證明在元代時,烏雞國已經成爲西遊故事重要的組成部分。

綜合以上的諸種材料,我們可以說在宋元時期的西遊故事中,獅子怪已經基本被確定爲故事中出現的主要妖王,且它的主人是文殊菩薩這一設定也得到了確立。

《西遊記傳播研究》

明代還有另外兩個比較重要的《西遊記》本子,即所謂的陽至和本(以下簡稱陽本)與朱鼎臣本(以下簡稱朱本)。陽本、朱本和世本三者的關系自魯迅和鄭振铎提出不同的意見以來,便一直存在爭議,問題核心在于三者之間的順序以及如何對陽本和朱本進行定性。

相關學術史回顧,可參看胡淳豔的《〈西遊記〉傳播研究》,[9]這裏不再贅言,另外朱本中未曾提及烏雞國故事,亦不作多論。如果我們認爲陽本這樣的簡本或刪本在前,世本這樣的繁本在後,那麽陽本中的烏雞國故事也可視爲是世本烏雞國故事的一個早期版本。

陽本中《唐三藏夢鬼訴冤》與《孫行者收伏青獅精》兩則曾談到烏雞國故事,雖然在故事的整體架構上,陽本的烏雞國故事已經與世本非常相似,從國王托夢到相助太子,從醫活國王到辨認妖邪,俱已有板有眼,有聲有色,俨然已經是一個有始有終的故事單元,但世本較之陽本仍然多出了很多細節,比如唐僧師徒投宿寶林寺時與僧官的爭執,夜半望月對談,獅猁怪化身假唐僧,文殊菩薩交代獅猁被骟等。

在烏雞國故事流變過程中還有一個有趣的現象,即與獅駝嶺故事的混淆。獅駝嶺故事最先見于《樸通事諺解》,即前引“師陀國界遇猛虎毒蛇之害。”[10]但一者“猛虎毒蛇”的形容太過模糊,是實指猛虎與毒蛇還是虛指爲妖爲害之物,並不清楚;二者“師陀國”與“獅子怪”還未曾成爲固定在一起的故事設定。直到陽本和朱本中,獅、象、鵬三魔並立才成爲獅駝嶺故事的基本設定。

我們看到陽本關于烏雞國獅精的描述是:“他是我座下青獅,因烏雞國王有三年水星,青獅故去紊他三年。”[11]這不僅與陽本後文師駝國的青獅同名,描述上也沒有明顯區分,便加劇了前後兩頭獅精的迷惑性。[4]

連環畫《烏雞國除妖》

但從世本的描摹來看,兩只獅精的外形、能力和出現在故事中的因由都有天壤之別。如獅猁怪不擅武鬥,“心頭撞小鹿,面上起紅雲”[12]的反應又可見心理素質亦不強大;青獅精則能“與大聖鬥經二十馀合,不分輸贏。”[13]

再如獅猁怪非爲爭奪烏雞國王位而來,因此爲免擾亂後宮、傷化虐民,文殊菩薩將其閹割,從而讓獅猁怪“似‘怪’非怪”。[14]青獅精則“妖”味更濃,所居獅駝洞一派“骷髅若嶺,骸骨如林”[15]的血腥景象,如來亦言“不知在那廂傷了多少生靈。”[16]

可見青獅全然不似烏雞國那只被閹割的獅子。李天飛先生指出“獅猁怪”應是“文殊師利”之“師利”二字隨意捏合的名字,[17]亦可備一說。

之所以稍費筆墨論述兩只獅精的差異,是爲了說明雖在在西遊故事的演變過程中,獅猁怪與青獅精存在易混淆之處,但兩只獅精終非同一個妖魔。烏雞國故事和獅駝嶺故事,應當各有一套獨立的演進體系。

胡勝、趙毓龍校注《西遊戲曲集》,人民文學出版社2018年5月版。

在世本之後的西遊故事中,烏雞國更是成爲廣受歡迎的題材,如清宮西遊大戲《昇平寶筏》中,《幻假容烏雞失國》、《沉冤訴作證留圭》、《白兔引唐僧還佩》、《悟能負國主重圓》、《顯明慧鏡伏獅怪》五出都在講烏雞國故事,堪爲其中一大單元。這些都說明烏雞國故事應當有著豐富的文本意蘊,有待我們進一步探索。

二、張弛有度:烏雞國故事的架構安排

世本烏雞國故事的架構安排十分有趣。取經團隊一路所遇諸“難”的發生地域各不相同,除去稀柿衕這樣較爲特殊的地方外,基本可分爲山河湖澗、州國郡縣與僧院道觀三大類。

這三類並非絕對割裂,而是依靠彼此之間密切的聯系,共同組成完整的故事單元,比如子母河與西梁國、三清觀與車遲國、碗子山與寶象國、祭賽國與碧波潭等,烏雞國故事亦屬此類,具體來說即是“僧院+王國”的類型。但在其情節架構上,烏雞國呈現出明顯的一張一弛的特點,從而與其他故事形成差異。

首先,從整體的觀照視角來看,烏雞國故事運用預敘埋下了一個情節的前後關合。故事開篇寫唐僧在寶林寺被僧官刁難,後悟空使出神通,才唬住衆僧。如果烏雞國故事直接從唐僧夜遇鬼王開始,並無不妥,以此觀之,寓居寶林寺的風波似爲可有可無之事。

但須知唐僧所經僧院廟宇,如觀音院、車遲國智淵寺、祭賽國金光寺等,都未遇到如此刁難,即使是五莊觀這樣的太乙玄門,鎮元子也特別囑咐清風明月:“卻莫怠慢了他……權表舊日之情。”[18]獨獨寶林寺僧官先前被一衆行腳僧攪擾之後,便擺出一副嫌貧愛富、欺軟怕硬之態。

連環畫《烏雞國》

讀罷後文,原來烏雞國國王當年好善齋僧,文殊菩薩本欲度他歸西,化成凡僧相見,不料只是幾句言語相難,國王便將其捆了,浸在禦水河中三天三夜。此種行爲與僧官何其相似!小說寫唐僧與僧官論辯,于寶林寺遭逐,正印後文文殊與國王相爭,于烏雞國被困;兩廂之下,形成前後對照。

從難易程度上講,唐僧寶林寺被逐事小,悟空稍顯神通便能唬住衆人,此爲弛;而文殊烏雞國被困事大,竟牽出一段三年因果報應之事,此爲張。可見,小說對寶林寺風波的敘述,既是一種前後情節的關合對照,也在故事的整體排布上形成一張一弛的敘事節奏。

其次,從情節的步步推進來看,烏雞國故事同樣有一張一弛的敘事特點。小說在敘述這一篇故事時,非常注重矛盾沖突存在的位置。仔細讀來,故事在一片祥和的夕陽中開篇,師徒四人發現一座廟宇:“八字磚牆泥紅粉,兩邊門上釘金釘。叠叠樓台藏嶺畔,層層宮阙隱山中。”[19]可謂恢弘博大、氣象萬千。

叫門前,悟空還調侃唐僧道:“你老人家自幼爲僧,須曾講過儒書,方才去演經法;文理皆通,然後受唐王的恩宥;門上有那般大字,如何不認得?”[20]可見氣氛仍然是相對輕松的。但後來唐僧求宿遇阻,與僧官發生口角,直到悟空“正在前邊發狠,搗叉子亂說……將棍子變得盆來粗細,直壁壁的豎在天井裏。”[21]

連環畫《烏雞國》

師徒四人與僧官的矛盾逐漸激化,氣氛陡然變得緊張起來。而在衆人安歇後,小說又寫唐僧“因感這月清光皎潔,玉宇深沉,真是一輪高照,大地分明,”[22]于是便有了師徒四人望月的一番閑談,談到最後,卻是“樓頭初鼓人煙靜,野浦漁舟火滅時,”[23]方才吵吵嚷嚷的寺院仿佛一下變得沉寂,氣氛又再次回到一片甯靜,同時也爲唐僧夜半遇鬼做好鋪墊。

其後小說對師徒所經諸事的敘述亦有類似的特點。唐僧夜半遇鬼王訴冤,此爲一急;驚夢而醒,此爲一緩。悟空引太子與唐僧相見,方談及國王冤情,太子未信,沖突將至,此爲一急;因玉圭爲證,太子持物問母,知父冤屈,兩下裏訴諸親情,哀切備至,此爲一緩。

事既明了,取經團隊與太子之間便無誤解,小說遂寫八戒如何負屍出井,悟空如何取寶救王,又如何將那真國王喬裝打扮,此皆緩筆,意在爲後文收伏妖魔張本;直至大殿當庭對質,揭穿獅猁,小說再轉入急筆,隨著獅猁怪混入文武百官群中,化作唐僧,小說最富戲劇性的沖突到來:獅猁怪本身功夫不濟,但善能用謀,一番以假亂真之法,惹得悟空叫來諸天護法、六丁六甲、五方揭谛等神將相助,甚至險些誤傷唐僧:“多虧衆神架住鐵棒道:‘大聖,那怪會騰雲,先上殿去了。’”[24]

無怪乎這一沖突會被單獨列爲一“難”。可見小說在推進烏雞國故事情節時,也十分注意緩急交錯、張弛有法。

最後,在八十一難的整體視阈中,烏雞國故事所處的位置也體現了小說對敘事節奏所做出的有意調整。出現在世本第九十九回、作爲取經故事之骨架的八十一難是世本《西遊記》敘事結構的典型反應,有學者稱之爲珠鏈式結構,以串接在一起的珍珠形容之,[25]確爲妙喻,但西遊故事與故事之間的串接並不是一個隨意排列的表格,而是有一定的章法和結構考量在。

《故事:材質、結構、風格和銀幕劇作的原理》

其中。羅伯特·麥基指出結構的排布需要在一定的選擇中體現出一定的戰略意義。[26]楊義先生指出八十一難要免于重複單調,能富于變化而饒有趣味,非大想象力、大手筆不能爲。[27]對此,王平先生曾探討過其中的排布策略,如色欲當先、磨難彼此穿插及其內在聯系等,[28]這是從“難”的性質入手做出的精深思考;若從節奏的變化入手,亦可見烏雞國故事在八十一難中的位置體現出的匠心。

高明的小說家在排布故事架構時,往往會注重節奏的輕重交錯、快慢互補、剛柔並濟。我們會注意到,烏雞國故事前後俱是八十一難故事中的大單元。

在它之前的平頂山故事涵蓋四回,有金角、銀角、壓龍大仙三個妖王,包含巡山、鬥寶、奪寶、睹賽等多個敘事要素,出現了七星劍、紫金葫蘆、羊脂玉淨瓶、芭蕉扇、幌金繩等多個寶物,降妖的過程可謂一波三折、險象環生,是一段被日本學者中野美代子視爲可與後文獅駝嶺相媲美的故事。[29]

連環畫《平頂山》封面

若再往前看一則,乃是碗子山寶象國故事,作爲孫悟空被趕走後取經團隊遇到的第一大“難”,更可謂艱辛多災。在烏雞國故事之後的紅孩兒故事同樣也是一個占據了四“難”的大關目,悟空請龍王、變牛魔、遭火燒,吃盡苦頭方才請得觀音收服紅孩。

平頂山與紅孩兒兩個單元故事都十分熱鬧,所涉神祇妖魔、仙法寶物衆多,讀者也隨之處在一個高度緊張的狀態之中,此時,在中間插入一段烏雞國故事,特別是寶林寺風波與師徒論月,便巧妙地轉移了故事矛盾的中心點。

一者與前面的平頂山、碗子山以及後文的紅孩兒故事不同,烏雞國故事並不圍繞唐僧的安危展開,也就是說,獅猁怪出現的目的不在于吃到唐僧肉,危難也並不直接涉及唐僧師徒本身,他們在故事中扮演的角色更像是解救烏雞國之難的“義士”,故事的整體氛圍相對輕松。二者與金角、銀角、紅孩兒等或以法寶取勝、或以妖火見長不同,烏雞國故事中的獅猁怪整體實力一般。

悟空降妖的過程雖也經曆了一些波折,但整體來講,替王伸冤、救王再世以及助王複位才是烏雞國故事的矛盾核心。正因如此,烏雞國故事才與平頂山、火雲洞等故事中悟空幾乎全程都在與妖魔鬥勇鬥法鬥寶的情節類型呈現出相異的面貌。

三國故事對《西遊記》的影響已多爲學者提及,在此毋庸贅言,[5]我們在此便可用毛宗崗的理論來審視烏雞國故事在調節敘事節奏中發揮的作用。

如果將烏雞國的前後故事視爲以“鬥妖降妖”爲主的高潮故事,那麽烏雞國故事自身更接近于這兩座“山峰”之間的“峰谷”,與毛宗崗論三國時所講的“寒冰破熱,涼風掃塵……笙箫夾鼓,琴瑟聞鍾”[30]有異曲同工之妙,在剛柔相濟中起到轉移矛盾重心、調節敘事節奏的作用。

連環畫《烏雞國》

在世本《西遊記》中,像子母河故事、木仙庵故事、稀柿衕故事、寇員外故事、滅法國故事等,都有著類似的功能。

三、內中有意:烏雞國故事的文本意涵

明人謝肇淛言:“小說野俚諸書,稗官所不載者,雖極幻妄無當,然亦有至理存焉。”[31]《西遊記》雖然極寫神魔鬼怪之事,但恰恰就是這樣一部在遊戲筆墨中寄寓“至理”的書。吳光正先生指出:“心性考驗是《西遊記》敘事架構的核心動力。”[32]建構八十一難的過程,實際上也是唐僧或親曆或旁觀的不同類型的考驗,烏雞國故事便是典型一例。這則故事同時囊括了以下三種意涵。

首先,烏雞國故事的核心思想在于闡釋因果報應。如前所述,唐僧師徒在烏雞國故事中扮演的是“義士”角色,以旁觀者的視角參與到助王伸冤複位的進程中。是故烏雞國故事涉及的心性考驗並不直接作用于唐僧師徒自身,而是著重講述唐僧師徒如何通過參與烏雞國事務而最終體悟因果報應的重要性。

連環畫《真假唐僧》

在托夢一節中,讀者會意識到烏雞國國王應當是個興邦立業、體恤下民、事必躬親的明主:“不瞞師父說,便是朕當時創立家邦,改號烏雞國……仿效禹王治水,與萬民同受甘苦,沐浴齋戒,晝夜焚香祈禱。”[33]

但到後來魔王現形、文殊伏妖時,作者才將故事的因由和盤托出:“被吾幾句言語相難,他不識我是個好人,把我一條繩捆了,送在那禦水河中,浸了我三日三夜。多虧六甲金身救我歸西,奏與如來,如來將此怪令到此處推他下井,浸他三年,以報吾三日水災之恨。‘一飲一啄,莫非前定。’今得汝等來此,成了功績。”[34]

所謂“一飲一啄,莫非前定”,正是烏雞國故事的核心思想。不僅讀者,故事中的唐僧師徒亦至此方知,原來不是魔王一心害人,而是一方面助國王明白因果必有報應之理,另一方面也助唐僧師徒成此功德。

小說還通過對女性貞節的謹守來幫助實現這次功德的圓滿。烏雞國故事與哈姆雷特故事的相似性已爲學者所關注,但側重點各有不同,比如有的學者從敘事模式或技巧的角度來欣賞西遊與哈姆雷特的聯系,[35]而就女性的貞節問題而言,夏志清、張乘健等人都指出世本《西遊記》與《哈姆雷特》采用了不同的處理方式:

烏雞國王子並不像哈姆雷特那樣對母親的不貞耿耿于懷,原因在于世本《西遊記》用一種喜劇的方式(指獅精被閹割)來維護王後的貞節,而不是像《哈姆雷特》那樣加以痛斥。[6]

世德堂本《西遊記》

在當時的思想與社會環境中,世本《西遊記》“閹割妖魔”的處理方式無疑增添了小說的戲劇性,但我想考慮到烏雞國故事對“因果報應”這一總體思想的闡釋需要,此處用閹割妖魔的方式來表現出對女性貞節的謹守,本質上也有助唐僧師徒實現功德圓滿,從而強化發生在國王身上的“因果報應”之思想的需要。

類似的手法也發生在朱紫國故事中,只不過用五彩仙衣這樣的法寶來維護女性的貞節不及“閹割妖王”更有戲劇性。

其次,世本《西遊記》的重要思想之一便是“收心”,孫一珍先生將此總結爲“牢索心猿意馬,克制七情六欲。”[36]烏雞國故事便很好地闡釋了這一觀念。我們會注意到,烏雞國故事中幾次矛盾的産生皆因人之嗔怒有關,而矛盾的化解也常常與收嗔鎮怒、克制情緒、冷靜思索挂鈎。

比如烏雞國國王因不能受文殊幾句言語相難,竟直接將他浸入禦水河,招致不敬佛門、入井三載之厄。再比如寶林寺衆僧面對行腳僧做出的不公之事,不能克制嗔怒,竟東怒西怨,自此嫌貧愛富,不肯接待雲遊僧人:“看他那嘴臉,不是個誠實的,多是雲遊方上僧,今日天晚,想是要來借宿。我們方丈中,豈容他打攪!教他往前廊下蹲罷了,報我怎麽!”[37]

年畫《烏雞國救主》

唐僧初到寺門時,小說特別交代了門上“又被塵垢朦胧”[38]的細節,須知寶林寺乃皇家敕建,而門上封塵,想來定是香火不盛,這恐怕也是寺中僧人不能克制私欲、嗔怒旁人所致。

烏雞國太子的形象變化也非常有趣。小說在他甫一出場便賦予他雄姿勃發的少年意氣:“隱隱君王像,昂昂帝主容。規模非小輩,行動顯真龍。”[39]正因如此,太子處事也帶有一種年輕人涉世未深的急躁與魯莽。

小說數次寫到他的“怒”,並以此作爲推進情節的一大助力,比如太子先怒唐僧不拜而遭悟空念咒戲弄;再怒唐僧無父無母之言,而方知有“立帝貨”這等奇物;後不信悟空道破真言而怒,遂得國王夢中所留白玉圭;再怒玉圭爲悟空行騙得來,而知國王托夢之事,最終決定回國問母。

可見,太子每次發怒,最終都會被悟空和唐僧以各種形式化解。試想如果太子怒不可止,又焉能得知生父遭害、國都被占之事?在大殿對質一節,太子已經有了轉變,他面對妖王沒有怒而拼命,而是請求他追問唐僧師徒的來曆分明,一方面保護了唐僧,另一方面也給了悟空道破真相的機會:“這一篇,原來是太子小心,恐怕來傷了唐僧,故意留住妖魔,更不知行者安排著要打。”[40]太子處事的行爲變化反映出易怒沖動之害以及收嗔鎮怒在心性修煉中的重要性。

最後,經過對烏雞國故事源流的闡述,我們發現世本較之此前的西遊故事的一大變化是增添了唐僧在寶林寺與三位徒弟望月詠懷的經曆。

《西遊釋考錄》,竺洪波著,上海文藝出版社2017年5月版。

這一情節非常值得注意。世本《西遊記》的取經故事往往遵循著“遇妖-除妖”的一般思路,因此像這樣談詩談禅的情節實爲罕見——全書一共只有兩次,一次是木仙庵談詩,一次便是師徒寶林寺談詩,對此,竺洪波先生曾進行過探討,並指出師徒幾人的不同詩作反映了彼此之間不同的性格,[41]洵爲知論。

除此之外,當我們把師徒幾人關于月亮的不同理解整合起來討論時,又可發現其更加豐富的思想內涵。前述烏雞國擒妖是唐僧幫助烏雞國國王完成因果報應的功德,而對月談詩可被視爲唐僧師徒自身經曆的心性修煉。

唐僧的詩這樣寫道:“皓魄當空寶鏡懸,山河搖影十分全。瓊樓玉宇清光滿,冰鑒銀盤爽氣旋。萬裏此時同皎潔,一年今夜最明鮮。渾如霜餅離滄海,卻似冰輪挂碧天。別館寒窗孤客悶,山村野店老翁眠。乍臨漢苑驚秋鬓,才到秦樓促晚奁。庾亮有詩傳晉史,袁宏不寐泛江船。光浮杯面寒無力,清映庭中健有仙。處處窗軒吟白雪,家家院宇弄冰弦。今宵靜玩來山寺,何日相同返故園?”[42]

這首詩的寫作思路非常簡單,寫景與抒情有著泾渭分明的界線。從開頭直至“卻似冰輪挂碧天”都在寫景,從“別館寒窗孤客悶”開始轉入抒情。

陳惠冠繪唐僧

應該說,唐僧借世本《西遊記》作者之筆表達的情感較爲淺白直接:久離故土的苦悶與思鄉之感。但從庾亮、袁宏兩人吟詩典故的運用來看,唐僧仍然在淡淡的樂觀中懷揣著希望。

悟空聽了唐僧的詩作,便向他解釋了一番月亮陰晴圓缺之理,寫了一首更加精煉的詩:“前弦之後後弦前,藥味平平氣象全。采得歸來爐裏煉,志心功果即西天。”[43]

悟空的思維一向比較簡單,卻又最爲深刻,“簡單”是指悟空從不擔憂前路之艱險,“深刻”又指他能夠以陽明心學的邏輯來理解取經的要義,向唐僧闡明志在靈山,則靈山自在腳下的道理。

悟空不止一次地以類似的方式勸誡唐僧,在五莊觀、黑水河、獅駝嶺皆是如此。唐僧沒有悟空這樣的神通,自然會有凡人對未來不確定性的擔憂,但就取經之事上來講,他和悟空有著一樣堅定的信念。

沙僧和八戒的詩作分別體現了兩種不同的人生追求。沙僧詩雲:“水火相攙各有緣,全憑土母配如然。三家同會無爭競,水在長江月在天。”[44]沙僧的觀點是對悟空的補充,道出水、火、土三家同會與融合貫通,他追求的是一種平庸中正、左右平衡的境界。

八戒詩則雲:“缺之不久又團圓,似我生來不十全。吃飯嫌我肚子大,拿碗又說有粘涎。他都伶俐修來福,我自癡愚積下緣。我說你取經還滿三塗業,擺尾搖頭直上天。”[45]

表面看來,詩歌寫的是自己如何在生活中被嫌棄,語氣帶有抱怨色彩,但仔細讀來又有一種人生的通達:八戒看到的是月缺後又團圓,是故人生本就不完美,雖然自己在生活中被嫌“肚子大”,又被說“有粘涎”,但他也對“癡愚積下緣”深感滿足,可見他追求的更接近于一種小富即安的境界。

鄭家聲繪《豬八戒探山》

自第二十二回收得沙僧,取經團隊正式組建,唐僧師徒很快就迎來了因三打白骨精而造成的分裂。白骨精、黃袍怪、寶象國三個故事彼此勾連,構成了取經初期的一個大關節。而這次寶林寺酬唱是取經團隊在重組後,第一次較爲深入的互相交流。

在這個過程中,唐僧經曆了由愁苦到醒悟的轉變,沙僧試圖補充悟空的觀點,而八戒則完全跳脫出三人的思維框架,用一首歪詩提出了迥異于所有人的看法。

雖然交流之後,三個徒兒均去睡覺,唐僧自己寬心複誦經文,氣氛看似很和諧,但實際上很難講師徒幾人的觀點達成了絕對的一致,我們看到,在烏雞國之後,八戒常常把“散夥”挂在嘴邊,唐僧遇到險山惡水,依舊常常苦惱思鄉羁旅之痛以及何日能到靈山這樣的問題,只有悟空和沙僧較少出現這樣的怨怼。

因此,我更傾向于將師徒四人望月背後的詩性表達視爲團隊中不同人物圍繞取經的內心糾葛的高度濃縮與精准概括,寶林寺酬唱在寶象國故事後不久出現,巧妙地對前文團隊産生分裂的內在原因做了探討與總結,也蘊藏著只有盡力克服觀念差異,在團隊中求同存異,才有可能取得“真經”的哲理。

《真假兩猴王》

這種矛盾大約在真假孫悟空故事後逐步得到消解,唐僧已絕少感歎取經之難,而常常在面對險山惡水時提醒衆人提防妖魔,彼時取經團隊內部的矛盾與分歧已經逐漸消解,而隨著故事的不斷推進,善用法寶的妖王如金毛犼,陰狠狡詐的妖王如黃眉老佛,群妖團體如獅駝嶺獅象鵬三魔、青龍山三犀牛等讓取經團隊飽經考驗的妖魔開始大量出現。

這一變化反映出世本《西遊記》的矛盾核心由取經團隊內部到取經團隊整體安危的變化,[46]而寶林寺酬唱則可被視爲前者的詩性表達。

四、結語

以上,我們嘗試從故事源流、敘事結構、思想內涵三個方面,對世本《西遊記》中烏雞國故事的文本意義進行了探索。放之于《西遊記》研究的整體視阈下,這是一次對單一西遊故事的探索。

盡管現在對于《西遊記》的研究需要跳脫出百回本中心化的思想羁絆,該觀點也産生了很大的影響,[47]但同時不能忽略的一個基本事實是:百回本《西遊記》在西遊故事的演變過程中仍然具有裏程碑意義。

我們希望借助對烏雞國故事的探索,嘗試以更加細致的文本解讀來反映世本《西遊記》高超的筆力、精心的架構安排、豐富的思想內涵以及廣闊的文化闡釋空間。

對于《西遊記》這樣單元性強、呈現出明顯的鏈條狀、大多數故事之間泾渭分明[7]的敘事結構來說,往往每個故事單元都有其獨特的價值。只有對這些故事再加探索,才有可能更進一步地認識世本《西遊記》在西遊故事演變中的價值。

《西遊記》郵票

認識這樣的價值並不僅作用于世本《西遊記》的研究,而是要爲不同西遊故事之間的對比研究打下更加堅實的基礎。既然在近年的西遊研究中,學者嘗試地提出了去百回本中心化的思想,那麽從重新進入百回本開始到最終實現去百回本中心化或許也是一種可以嘗試的思路。

參考文獻:

[1] 侯會:《〈水浒〉〈西遊〉探源》,學苑出版社,2009年,第177頁。

[2] (宋)佚名:《大唐三藏取經詩話》,商務印書館,1934年,第12頁。

[3] 張錦池:《西遊記考論》,黑龍江教育出版社,1997年,第71頁。

[4] 李偉實:《〈樸通事諺解〉與〈西遊記〉平話》,《文史知識》1996年第2期。

[5][10] [朝]崔世珍:《老乞大諺解·樸通事諺解》,聯經出版事業公司,1978年,第267頁。

[6] (宋)佚名:《迎神賽社禮節傳簿四十曲宮調》,見蔡鐵鷹編:《西遊記資料彙編》,中華書局,2010年,第312頁。

[7] 丁靜:《敦煌文殊騎獅圖像研究》,南京藝術學院碩士學位論文,2022年,第31-32頁。

[8] 謝明勳:《西遊記考論:從域外文獻到文本诠釋》,裏仁書局,2015年,第21-22頁。

[9] 胡淳豔:《〈西遊記〉傳播研究》,中國文史出版社,2013年版,第21-22頁。

[11] (明)陽至和:《唐三藏出身全傳》,《古本小說集成》影印本,上海古籍出版社,1994年,第220頁。

[12][13][15][16][18][19][20][21][22][23][24][33][34][37][38][39][40][42][43][44][45] (明)吳承恩:世德堂本《西遊記》,人民出版社,2008年,第357、686、678、704、210、323、324、327、329、331、358、333、359、325、324、337、356、329-330、330、330、330頁。

[14] 竺洪波:《趣說西遊人物》,上海人民出版社,2008年,第255頁。

[17] 李天飛校注:《西遊記》,中華書局,2014年,第531頁。

[25] 石麟:《市井家庭小說的敘事結構及其他》,《明清小說研究》2009年第2期。

[26] [美]羅伯特·麥基著、周鐵東譯:《故事——材質、結構、風格和銀幕劇作的原理》,天津人民出版社,2014年,第30頁。

[27] 楊義:《中國古典小說史論》,中國社會科學出版社,2004年,第448頁。

[28] 王平:《中國古代小說敘事研究》,河北人民出版社,2001年,第354頁。

[29] [日]中野美代子撰,王秀文譯:《〈西遊記〉西天取經故事的構成——對稱性原理》,見氏著,王秀文等譯:《〈西遊記〉的秘密(外二種)》,中華書局,2002年版,第586頁。

[30] (清)毛宗崗:《讀三國志法》,朱一玄、劉毓忱編:《三國演義資料彙編》,百花文藝出版社,1983年,第304頁。

[31] (明)謝肇淛:《五雜俎》,中華書局,1959年,第446頁。

[32] 吳光正:《神道設教:明清章回小說敘事的民族傳統》,武漢大學出版社,2012年,第61頁。

[35] [美]艾瑞克·齊奧科斯基:《世界文學史的軸心時刻?——〈哈姆雷特〉、〈堂吉诃德〉與〈西遊記〉中的“故事套故事”》,《複旦學報》2017年第2期。

[36] 孫一珍:《明代小說的藝術流變》,四川文藝出版社,1995年,第174頁。

[41] 竺洪波:《西遊釋考錄》,上海文藝出版社,2017年,第233-235頁。

[46] 樂雲:《論〈西遊記〉的敘事結構》,《武漢大學學報》2004年第3期。

[47] 胡勝:《去百回本“中心化”:新時期〈西遊記〉研究的新方向》,《文學遺産》2022年第4期。

注釋:

[1] 相關研究成果如楊揚:《荊棘何況,象罔何用,心品何境?——木仙庵談詩與全書立象追求的點題》,《東南大學學報》2008年第1期,陳宏、韋靜怡:《葛藤語與荊棘嶺——小議全真教觀念對〈西遊記〉文本的影響》,《文學與文化》2019年第4期,竺洪波:《〈西遊記〉第六十四回寓意評析》,《連雲港師範高等專科學校學報》,2020年第4期。韓洪波:《〈西遊記〉中的閑筆——從木仙庵談詩說起》,《河西學院學報》2021年第1期,樊慶彥:《論“木仙庵談詩”的意義》,《文學遺産》古代小說研究論壇(2022),2022年11月13日。

[2] 關于《樸通事》的産生年代,可參看朱德熙:《〈老乞大諺解〉、〈樸通事諺解〉書後》,《北京大學學報》1958年第2期,汪維輝:《〈樸通事〉的成書年代及相關問題》,《中國語文》2006年第3期。

[3] 認爲這批西遊故事爲明初之前的研究如(日)太田辰夫:《〈樸通事諺解〉所引〈西遊記〉考》,見氏著、王言譯:《〈西遊記〉研究》,上海:複旦大學出版社2017年版。(日)矶部彰:《元本〈西遊記〉中孫行者的形成》,見趙景深主編:《中國古典小說戲曲論集》,上海:上海古籍出版社1985年版。潘建國:《〈樸通事諺解〉及其所引〈西遊記〉新探》,《嶺南學報》複刊第六輯,2016年。趙景深:《談〈西遊記平話〉殘文》,《文彙報》1961年7月8日。徐朔方:《論〈西遊記〉的成書》,《社會科學戰線》1992年第2期。當然,對于是否可以將這批西遊故事簡單地劃歸爲一種元代的西遊記本子,學界也存在相反的意見,如石昌渝:《〈樸通事諺解〉與〈西遊記〉形成史問題》,《山西大學學報》2007年第3期。熊笃:《論楊景賢〈西遊記〉雜劇——兼說〈樸通事諺解〉中所引〈西遊記平話〉非元代産物》,《重慶師院學報》1986年第4期。

[4] 關于這兩只獅精是否爲同一只的討論,自清代起便延續至今。比如清人黃周星在七十四回回評中指出“若文殊之青獅,即昔年烏雞國之全真也。鼯鼠之技,已見于前事矣,茲那得複爾!”但他實在無法解釋兩頭獅精之間出現的差異,只好用“士別三日,當刮目相待”來收場。見(清)黃周星評:《西遊記》,北京:中華書局2009年版,第348頁。今人如朱剛先生指出這兩只獅精應爲同一只,但他並不認爲這種重複書寫是成功的,而是爲人诟病的敗筆。見朱剛:《故事·知識·觀念:百回本〈西遊記〉的文本層次》,《複旦學報》2017年第1期。黃永年先生則將兩只獅精的出現視爲一種“欠照應的漏洞”,並在此基礎上推測了《西遊記》成書的一種可能:本已存在諸多孫悟空降妖的小故事,百回本《西遊記》編訂時,作者不忍舍棄這些故事,故此出現了前後重複、欠缺照應的現象。見黃永年:《說〈西遊記〉中欠照應的漏洞》,《中國典籍與文化》2002年第2期。

[5] 相關研究可參看張強:《論三國故事對〈西遊記〉的影響》,《明清小說研究》1989年第1期,李小龍:《“義激猴王”的校勘、義理與小說史語境》,《文學遺産》2020年第5期。

[6] 可參看(美)夏志清著、胡益民等譯:《中國古典小說史論》,南昌:江西人民出版社2001年版,第141頁。張乘健:《〈哈姆雷特〉與〈西遊記〉裏的烏雞國》,《溫州師範學院學報》2004年第4期。

[7] 世本《西遊記》的取經故事中只有少數故事之間存在關聯,比如紅孩兒故事與火焰山故事,獅駝嶺故事與隱霧山故事等,都存在情節或人物上的關聯。

點贊👍