今天是精讀君陪伴你終身成長的第3774天

精讀君通識詞典已上線2069個詞條

01

1月16日,河北一位2003年出生的女生“@小路在哪裏”發視頻稱,自己化妝後被媽媽罵“化得像妖精”“像夜店裏的”引發了網友的廣泛關注。

視頻拍攝時,女生剛化好妝,正准備出門找朋友玩。

她的媽媽此時正坐在沙發上,看到網友的妝容後開始不停地數落她,質問她“是要唱戲去嗎,嘴巴抹得通紅”,“你化的那叫什麽玩意兒”,“唱戲的都沒你化得那麽濃”。

說著說著,媽媽逐漸顯得不耐煩,伸手就將沙發上的東西摔打落地。

女孩一開始還在耐心地跟媽媽講“我以後不化這麽濃了”,可在媽媽的瘋狂輸出下,在“像妖精”“像夜店裏的”等極富貶義的形容被媽媽不假思索地說出口之後,她開始大哭:

“我都二十多歲了,我化的就是很普通的妝啊,你就拿夜店來形容我嗎?”

當女生哭著告訴媽媽“朋友都覺得我化得很好看”時,媽媽不屑地表示:“朋友有幾個說實話的。”

當女生反問“你怎麽知道我朋友說的不是實話呢?”,得到的回答只有媽媽的一個“呸”。

女生邊哭邊斷斷續續地說道:“我沒有去不三不四的地方,我也就化個妝跟我朋友出去拍個照……”

整個視頻裏,媽媽絲毫不給女生講完整句話的機會,多次命令女生立即去把臉上的妝容洗掉,最後甚至直接上手對女生進行拖拽,逼著女孩卸了妝。

評論區的網友們紛紛表示,女生的妝化得很好看,一點也不濃。

退一萬步來講,就算女生真的化了一個很濃、很不合適的妝,媽媽就可以用“夜店”“妖精”這樣帶有侮辱意味的詞彙來形容自己正在讀大學的女兒嗎?

02

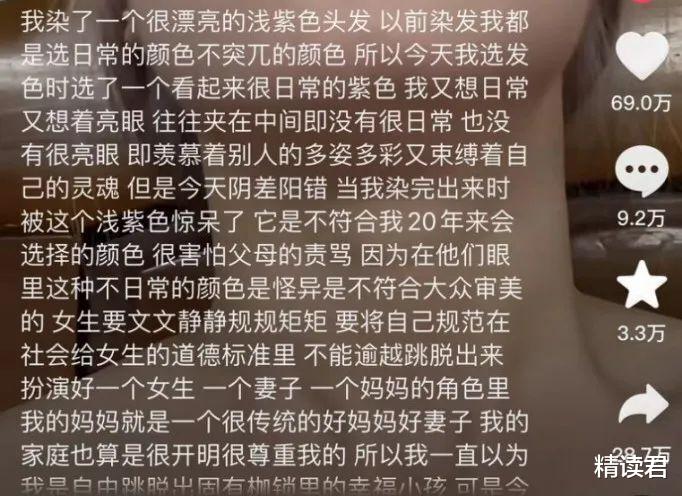

無獨有偶,去年網友“@我要吃飯了a”發布了一條關于自己因染發而被親生母親罵像“小姐”“不倫不類”“輕浮”的視頻。

視頻中,這位染著淺紫色頭發的年輕女孩邊哭邊問媽媽:“我染什麽顔色的頭發,跟我是什麽樣的人有什麽關系嗎?”

她的母親反問:“別人會怎麽看?”

女孩答道:“別人怎麽看我無所謂,但是你們不能這麽看。”

母親回道:“我是媽媽才會跟你這樣說呀。但是我沒有(這樣看你),我是說別人會用這個眼光來看你的,但是我在提醒你啊。”

女孩越哭越傷心:“我不想活在別人眼光裏不行嗎?”

她反問:“我想成爲什麽樣的人,我想活成什麽樣子,我想穿什麽樣的衣服,想搞什麽樣的頭發,跟別人的眼光到底有什麽關系啊?”

評論區裏,很多網友分享了自己和女孩相似的經曆。有人因爲做了美甲被父母說沒有教養,被說是“外面賣的”。

有人因爲高中的時候買了一件吊帶背心,被父母一起辱罵,質問是不是“不讀書了”,是不是“要去站街”。

還有因爲買了短裙和長靴搭配,被爸爸說像“小姐”的。

妝容、發色、美甲、穿著,似乎一切關于女孩的外形容貌,只要稍微不合父母的心意,就會立即引發他們“蕩婦羞辱”的狂轟濫炸。

可是,他們在意的,究竟是別人怎樣看待自己的女兒,還是別人怎樣看待自己?

人生不過百年,我們又真的應該活在和自己毫不相幹的陌生人的看法裏嗎?

03

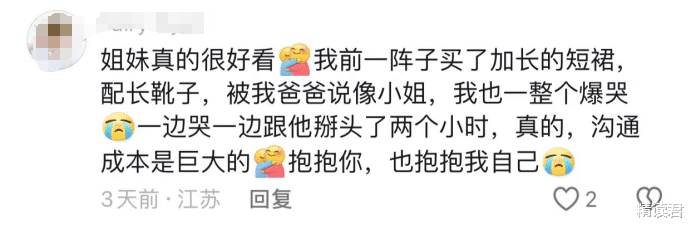

有29.4萬粉絲的網紅博主“@22.”很喜歡“亞文化”,經常打扮成自己喜歡的樣子出門,也時不時遇到不能理解她前衛裝扮的路人指手畫腳。

這天,她又和往常一樣遇到了路過的阿姨“說教”,阿姨“苦口婆心”地指導她:

“回去給你的父母親看一看,如果你父母親贊成你這樣子……”

可是,沒等她的話說完,博主卻指著在一旁攝像的同伴說:“這個就是我媽媽。”

阿姨驚訝道:“看來你媽媽贊成你這樣子啊。”

媽媽回答道:“她喜歡這一塊。”

在母親明確的支持下,路人阿姨的態度也開始轉變,開始爲自己之前說的話找補。

生活是自己的,當父母堅定地站在自己身邊時,孩子只需要按照讓自己快樂的方式生活,又怎麽會畏懼素不相識的路人甲們的閑言碎語?

04

教育學博士簡·尼爾森在她的暢銷書《正面管教》中這麽寫道:

“一些人擔心如果自己不讓孩子充滿恐懼和羞辱,孩子就永遠不會做得更好。

大多數人的擔心是因爲他們不知道還能怎麽辦——並且擔心如果他們不讓孩子遭到責難、羞辱和痛苦,就是在嬌縱孩子。

大人往往會以對孩子更多的控制來掩飾自己的擔心。”

但是,這種以降低孩子自我價值感爲代價的“擔心”,真的是孩子需要的嗎?

有些家長認爲,自己對孩子的愛毋庸置疑,所做的一切都是爲了孩子好,只是“刀子嘴豆腐心”,孩子不會把自己的話放在心上。

可是在接連不斷的否定和羞辱中長大的人,又該怎樣才能確信自己是被愛著的?

事實上,很多人可以對“別人會怎麽看”嗤之以鼻,卻不能對父母至親的惡語相向雲淡風輕。

有網友表示:“別人說什麽都可以,因爲他們不管怎麽想都跟我無關,他們跟我沒關系,所以他們怎麽說我都不會難過。

可是你是我的媽媽,我的至親,我在意你所有的意見和看法。”

如果認爲孩子的穿著打扮不合適,父母完全可以抱著開放包容的心態,心平氣和地表達自己的看法、和孩子進行合理的討論,爲什麽一定要用侮辱性的語言去形容自己的親生骨肉呢?

心理咨詢師周慕姿在《羞辱創傷:最日常卻最椎心的痛》中對這個問題進行過解答:

“因爲羞辱他人,永遠是一個可以最快制止別人繼續展現我們不想看到、聽到的行爲的方式。

且身爲權力位置較高的父母,很容易可以執行這個方式,去制止孩子做出會引發父母焦慮的行動;甚至借由否定、羞辱孩子,讓孩子不敢再做這件事情。

那麽,這些父母就不需要去調整自己的認知,他們的世界也不需要拓展,他們只要留在自己的小小堡壘裏,把孩子的翅膀打斷後,就不需要面對飛回來的孩子所帶回的任何讓他們覺得威脅的事物。”

父母的思想不能跟著時代一同發展,無法接受孩子不同于自己認知的裝扮,就會選用最難聽的話語、最惡毒的羞辱,企圖逼迫孩子妥協,變回自己熟悉的模樣。

與此同時,他們粉碎了孩子的自尊,將以貌取人的種子埋在了孩子的內心深處,讓孩子陷入了對自我價值深深的懷疑之中。

而這種影響,將持續一個人的一生——這難道是爲人父母者想要看到的嗎?

無論是怎樣的人生經曆,只要不對自己和別人造成危害、合乎公序良俗,不都將是寶貴的人生體驗?

古語雲:“良言一句三冬暖,惡語傷人六月寒。”

同陌生人說話需要講文明禮貌,和最親近的人交流,更是如此。

畢竟,越是在乎你的人,才越會把你的話放在心上,才更容易因爲你的口不擇言受傷。